学海涛博寻新理 心系油田求创新

——理论与采油生产结合 助推石油工业发展

贾振岐

(东北石油大学提高油气采收率教育部重点实验室,黑龙江大庆 163318)

学海涛博寻新理 心系油田求创新

——理论与采油生产结合 助推石油工业发展

贾振岐

(东北石油大学提高油气采收率教育部重点实验室,黑龙江大庆 163318)

阐述大庆油田注水开发过程的水驱规律曲线、油井流入动态关系(IPR)曲线、水平井采油、低渗透油藏非线性渗流特征、提高原油采收率过程的活化集成涌现理论等油藏工程前沿理论与技术,提出用数学归纳法实现水驱规律曲线的迭加性证明、注水开发油藏的IPR方程的推导与应用,裂缝长度不对称及裂缝沿井筒分布不均匀条件下的水平井产能方程、低渗透油藏非线性渗流的压力分布与产能方程的建立,以及激活迁移束缚滞留油的活化集成涌现理论的提出与论述等创新性成果.

水驱规律曲线;流入动态关系;水平井采油;非线性渗流;活化集成涌现

0 引言

大庆油田的油层是1.5亿a前白垩纪时期沉积形成的陆相沉积储层.那时的松辽盆地面积达26万km2,盆地中央沉积岩厚度达6km.这是生油和储油的良好条件.受古地理条件、频繁交替变化的古气候的影响,储油砂岩体间断沉积下来,其形状大小、内部结构差别很大.在注水开发中,多孔介质内水驱油的推进速度和能力有着明显的不同,构成层间、平面、层内三大矛盾.面对复杂的地下形势,大庆人在突破海相生油理论、发展完善陆相生油理论的基础上,承担起为国家多生产原油的重担,采用早期内部注水、保持地层压力等创新的开发理论与技术,闯过一道道难关,靠科技进步、理论创新实现了油田高产稳产.

1 融入大庆找规律 理论推证夯基石

在一个油田投入开发以后,研究其动态变化规律,并运用规律调整和完善油田开发方案是极为重要的.研究油田动态规律的方法有多种,如经验方法、物质平衡方法及数值模拟方法等.油田普遍采用的经验方法是通过直接观察油田的生产情况,收集足够的生产数据,发现油田生产中的规律,包括主要生产指标的变化规律及各指标之间的相互关系等.

经验方法的一般工作程序是系统地观察油田的生产动态,准确齐全地收集能说明生产规律的资料,深入分析这些资料,以发现其中带规律性的东西,进而对带规律性的资料和数据进行数学处理,并给出表达规律的经验公式(包括经验参数的确定),这是经验方法的第1个任务.经验方法的第2个任务在于运用已经总结出来的经验规律,说明油田本身的生产过程,对今后的生产动态进行预测.

关于水驱规律曲线的研究始于20世纪60年代,人们通过统计分析得到累计产油量Np和累计产水量Wp之间的线性关系[1-3].

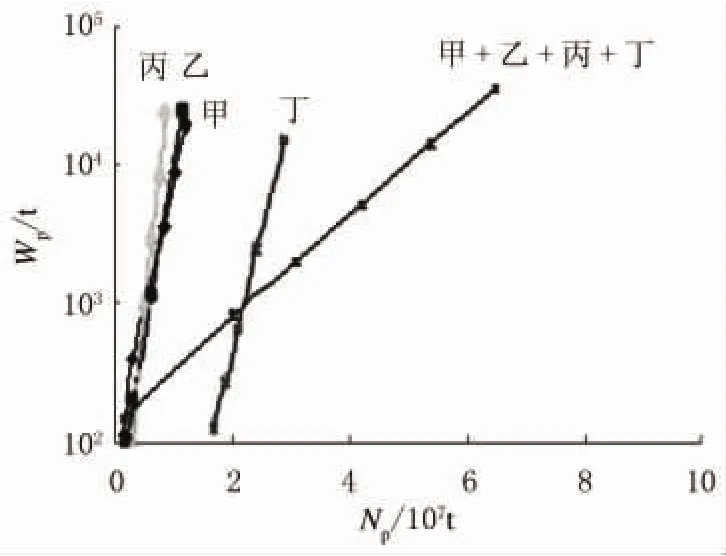

在实际工作中,人们发现如果2个油藏在同一坐标系下都能绘出Wp-Np曲线的直线段,它们的斜率分别为a1和a2,当把2条直线迭加起来,仍可得到一直线段,且它们的斜率等于(a1+a2).文献[2]给出某油田4个井层的曲线及迭加后的曲线,见图1.

马克思说过:“科学仅当它成功地利用数学时才达到完善的程度”.文献[4]由油田开发的基础资料给出的相对渗透率曲线的表达式入手,经过严格数学推证,得到水驱规律曲线的直线方程,并且用数学归纳法进行迭加性证明,解决了这一难题.

数学科学中的抽象性和逻辑论证是相应于数量关系和空间形式的内部规律性的.为了展示高等数学中建立数学模型的生动活泼过程,应结合工程实际问题,引导人们从数量分析方面去观察问题、提出问题、分析问题、解决问题,即从对实际问题作数量分析中逐步形成数学概念、方法等回到实际中去.文献[5]围绕油田开发中的数学模型问题给出了系统的推证,其内容包括:(1)一维两相渗流条件下行列注水油田的产量公式;(2)一维两相渗流条件下面积注水油田的产量公式;(3)二维两相平面渗流的数学模型;(4)水驱规律曲线表达式及迭加性论证;(5)概率论和数理统计在油田开发中的应用;(6)关于沃格流动方程及其系数关系的推证.

图1 某油田4个井层的油水关系曲线

2 创新技术指导生产 助推石油企业大发展

预测油井动态的IPR曲线方法,是根据油井的压力与产量的关系曲线计算油井的产能、预测未来动态的方法.MuskatM在1942年首次采用采油指数(Productivity Index,简称PI)的概念[6],后来石油技术人员常常用这一概念预测油井动态.这种方法起初是在研究溶解气驱油藏的油井流入动态关系中提出来的[7-9],后来被油藏工程师们推广到地层压力高于饱和压力条件下开发的油藏及部分水驱油藏[10-11].

关于IPR曲线方法的应用,美国森特里利夫(Centrilife)公司在“潜油电泵设备目录”中给出了描述油井流入动态特性的一套公式,广泛应用矿场,其内容包括:(1)IPR曲线;(2)PI曲线;(3)PI-IPR曲线;(4)IPR曲线(考虑含水率);(5)PI-IPR曲线(考虑含水率).

自20世纪70年代以来,应用IPR曲线分析和预测油井动态的方法得到迅速发展.此方法对压力在饱和压力以下开发的各类溶解气气驱油藏较为有效.面对注水开发的油藏,文献[12]综述国外研究状况,对多种实用方法的内容做了简述,并说明其适用条件.

我国油田大都实行注水开发.油井在一定的含水率下进行转抽降压强化开采,当流压降低到饱和压力以后,井周围出现油、气、水三相流动.为了有效地预测未来的动态,根据油田的实际资料,推导出多类流动方程[13].文献[13]所述的理论与方法对矿场大面积油井转抽起到重要的推动作用.

随着油井转抽井数的增多,以IPR方法为基础,20世纪80年代发展起提高采油井产能的采油井生产系统的优化方法.此方法是包含流体在油层中渗流、井筒的垂直管流及地面管线中的水平管流为一体的整体系统,内含众多而复杂的数学模型,计算起来十分复杂.鉴于矿场油井大都采用机械泵抽油及应用中所采用的方程式的混乱情况,大庆油田进行了多次技术研讨会.针对生产中的问题,著述《油井流入动态及抽油机井生产系统的优化分析》[14].该书按照科研、生产的需求,遵循现代科学技术发展规律,将油气田开采理论与技术推向新的高度,它代表当时国内外石油开采先进技术的一个方面.

3 攻艰啃硬挑重担 理论突破演奏新生产力

3.1 水平井采油技术

水平井采油法早在1928年国外就已提出,1930年美国开始钻世界上第1口水平井.在之后20a间出现许多水平井专利.20世纪40~70年代,美国和苏联打了水平井,但受当时技术水平所限,钻水平井费用高,其结论是技术上可行,而经济上不合算,限制了水平井技术的发展和应用.

20世纪70年代后期,美国、苏联、法国和加拿大等国家展开了用水平井开发油气藏的研究.在水平井钻井、完井、测井、油藏工程及采油工程等方面取得重大突破.进入20世纪80年代,水平井开采技术逐步成熟配套,主要表现:(1)水平井开采技术的物理概念十分清楚,有着坚实的理论基础;(2)水平井开采的各种基本技术,如地质模型、油藏工程研究、钻井、完井、举升、测试技术都已掌握;(3)通过室内研究和矿场试验已获得较高的开采速度和经济效果;(4)水平井技术的应用使一些常规方法无法开采的油藏得到了开发,增加了可开采储量.水平井在生产中推广应用见到明显效益,水平井完井数量逐年增多.由文献[15-16]知,水平井可成功地用于开采天然裂缝油藏、稠油油藏、气顶底水油藏、低渗透油藏等,使油井产能提高2倍以上,最高达10倍,控制储量增大2.5~4倍.进入20世纪90年代后水平井技术得到迅速发展,可以说水平井技术是当时石油工业的一次革命.

“八五”期间,国家立项系统开展了水平井开采技术研究和试验.大庆承担“八五”国家重点科技攻关项目《大庆榆树林低渗透油田水平井开采技术》.研究中,经过大庆外围低渗透油田水平井机采方式的优选、水平井流入动态曲线分析、水平井井筒多相流动及节点分析技术、水平井机采井下设备改进与参数优选、水平井泵况诊断技术等问题的理论研究、模拟试验、软件编制与现场试验的攻关,形成了低渗透油田水平井油杆泵举升的配套技术.在水平井流入动态曲线分析中,利用相似原理,建立了水平井电模拟装置.结合电模拟结果,建立复杂生产条件下的水平井产能预测方法.该方法考虑了裂缝长度的不对称性、裂缝沿井筒分布的不均匀性对水平井产能的影响,其理论推导有突破,预测精度有较大提高.水平井实测产能的验证,产量的预测误差小于10%.

低渗透油田水平井的流入动态特征与油藏的物性、完井方式及实际的生产条件相关.通过室内电模拟研究,得到不同完井方式下压力分布图,并分析裂缝条数和裂缝沿水平井筒的分布对其产能的影响.结合电模拟的研究结果,考虑各种实际生产条件,如裂缝沿水平井筒分布的不均匀性,裂缝长度的不对称性及大段射孔等,严格推导出各类预测水平井产能的方程.用推导的方程对实钻水平井的产量进行了计算,结果表明方法是可行的,精度是高的.

基于电模拟研究的结果,绘制出的裂缝水平井及裂缝加大段射孔水平井的等压线分布图在已发表的文献中未见报道,压裂水平井产能预测方法达到了国内外先进水平.其成果内容“低渗透压裂水平井的流入特征与产能”收编于大庆油田开发建设35周年科技进步系列丛书之四——油藏工程[17]中.

3.2 低渗透油田开发

随着人类对能源需求量的日益增加,人们对石油和天然气的需求更高.世界石油工业开发对象的发展趋势:结构简单、分布广、储量大、产能高的油田开发进入中后期,比较复杂的低渗透油田所占的比例愈来愈大.

低渗透油田渗流问题的研究起步较早,苏联学者布兹列夫斯基НЛ在1924年就已提出.特列宾ФА首先提出了石油渗流时破坏线性达西流的问题.半个多世纪以来,人们对流体在低渗透油层的渗流特征和压力分布[18-20]进行了研究.

在开发低渗透油气藏的过程中,促进了对地质特征分析和采油工艺技术的发展[21-22].在油藏工程计算中,大都采用中高渗透油藏所用的方法,这在生产中出现许多矛盾和难题,急需较深的渗流理论给出解释.为此进行了“朝阳沟低渗透油层水驱油机理及应用”艰苦攻关.采用室内实验+矿场资料统计分析+理论推证的方法,证实了低渗透非线性渗流是客观存在的,并给出描述非达西渗流的三类方程;扩展了压力分布理论,揭示出低渗透油藏压力传导与流度比的“蛇”形曲线关系;以低渗介质的弹塑性变形和非牛顿原油的流变特点为基础所建立的渗流场显示出新的特征[23-25].这些突破性的研究成果为高效开发低渗透油藏提供了坚实的理论依据.

在深入理论研究的同时,针对低渗透油藏注水开发过程中呈现出的油井产水快速上升、产能下降、供液能力差、低产低效的局面,选用自制的以微生物表面活性剂为主的菌液,在室内进行驱油实验取得成效的基础上,推入矿场进行先导性试验.结果表明,利用微生物调剖驱油,能降低注水井的注水压力为25.3%~61.0%,提高原油采收率3%以上,改善注采状况,对区块起到降水增油的作用,使油藏产生新的生产力[26].

低渗透油藏微观孔喉网络通道细小,结构复杂,渗流的环境条件多种多样,使得体系内存在多种相界面.在注水开发中,相界面的变化引发多种物理过程和化学反应.这些过程和反应包括胶团、蜡晶层、矿物微粒、泥盐垢、原油乳化的生成、聚沉、运移和消散等,其物理过程和化学反应的结果导致介质和流体的某些组分互相转换,使得介质内表面的稳固性和流体的均衡性受到破坏,诱导系统的结构和功能也随空间和时间而变化;因此,流体在低速情况下,呈现出非达西渗流或非线性渗流的特征.对低渗透油藏渗流特征,文献[27-33]给出了不同的描述与表征.

在油田开发过程中,当系统演化进入复杂混沌区域由不稳定态向动平衡变化时,微观状态的变化诱发有序因子的竞争与选择,相关性递增或递减引发系统组元自发组织,形成结构、导致状态的跃迁,这就是非线性机制的本质所在,也就是说,油藏动态系统具有非线性作用3个特点.

(1)非独立的相干性.相干是一种总体效应,它以介质与流体、流体相之间独立性的丧失为条件.在非线性作用下,线性叠加失效;油藏内除体相流体外,在相界面存在多相共集区域(新基核产生和生长的混合域)内,流体相间的非线性作用引出复杂流体的形态演变.

(2)在时空中的非均匀性.随着时间、地点、条件的不同,非线性相互作用的方式和效应也迥然不同.广义地讲,激活、迁移束缚滞留油的过程中可存在多种复杂现象.这是在给定的驱替方式下,多种因素通过竞争与协同所呈现出1种或2种为主的态势.

(3)多体间的非对称性.由于相互作用的对象之间存在着支配与从属、策动与响应、控制与反馈、催化与被催化等关系,所以作用的各方不存在明显的对称性,表现出对流分岔、自组织相变、复杂适应递进突变、活化集成涌现的现象.

这3种非线性作用特点表明,油藏动态系统的非平衡态约束把从环境输入的物质、能量转变成系统内的势差,可产生局部失稳扰动场;组元间随时空变化的非线性作用导致流体重构,演绎出可变的流动过程集合体,呈现出以对称破缺、多重选择和长程相关为特征的动态.从物质与能量转换的角度揭示出油藏动态系统演化的本质内涵是非线性渗流理论的重大突破.

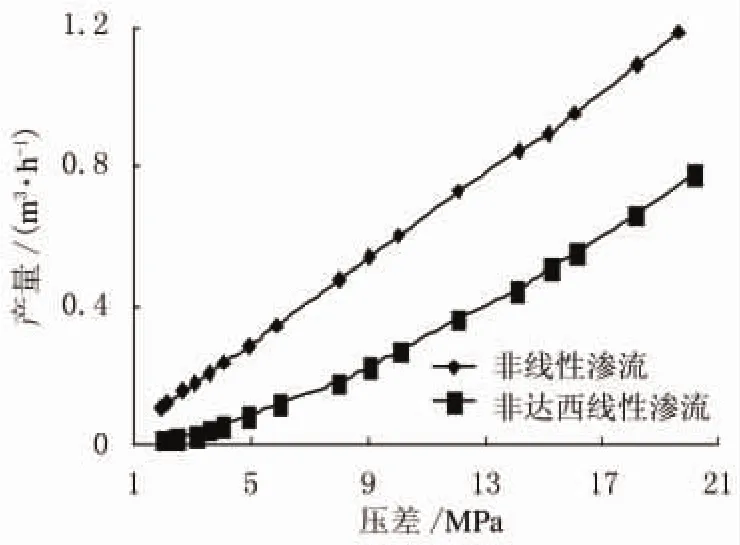

文献[34]针对低渗透油田的特点,通过理论分析和室内实验研究,得到了低渗透岩心的非线性渗流特征、油水井间的压力分布公式及油井的产量公式,并与非达西线性渗流对比,发现非线性渗流的油井指示线不是直线而是曲线,并且在全程的渗流过程中压力消耗都很大.此外,在相同的渗流条件下,非线性渗流的压力消耗在渗流的全程都比非达西线性渗流要大.非达西线性渗流与非线性渗流的压力分布曲线见图2,非达西线性渗流与非线性渗流的生产曲线见图3.

图2 非达西线性渗流与非线性渗流的压力分布曲线

图3 非达西线性渗流与非线性渗流的生产曲线

对特低渗透油藏,流体的渗流能力与流体、岩石表面性质相关:当岩石渗透率不同时,单相渗流呈现出拟弹性流变(Ⅰ)、过渡流变(Ⅱ1,Ⅱ2)及塑性蠕变(Ⅲ)4个流变区[35];两相渗流实验表明,水相相对渗透率曲线呈现出凹向和凸向含水饱和度轴及反“S”型3种形式,反应出其水驱油过程的多变性和复杂性[36].

4 多学科融合寻新的增长点 重构理论体系勇向前

随着当代科学技术的深入发展,自然科学、社会科学和技术科学相互渗透,学科紧密结合的趋势日益增强,人类开始进入一个崭新的知识综合的时代.面对新知识的综合,现实社会中的研究课题大都是一个多学科、多层次的综合研究的体系.现实问题是研究的中心,而学科是研究的手段.一个学科不过是对问题研究的一个侧面或一种深度,最后各方面的研究还要加以综合形成理论和对策.

储存油气的岩体是在特定的沉积环境下形成的三维地质体.油藏未开发前,介质和流体的存在状态具有多样性,各相间处于热力学、动力学、机械力学、化学等相对稳定、平衡、有序的状态.

进入开发阶段后,由于外界能量、物质的进出,某些渗流条件、化学成分的改变破坏了原有的平衡,发生相应的物理过程、化学反应和生理活动,使得油藏由平衡态转变为不稳定、随机、多变的动平衡演化态,其动平衡演化态特征呈现多种复杂现象,如混沌分形、自组织临界、复杂适应涌现及活化集成涌现等现象.

三次采油主要指聚合物、表面活性剂、碱溶液及它们的组合体系的驱油方式.文献[37-47]对驱油机理及过程进行了阐述,取得的共同认识为驱油的动力是靠聚合物的黏弹性产生的剪切拉伸作用和表面活性剂的相界面作用,且驱油过程中流态是演变的.

在三次采油提高原油采收率的过程中,其开采对象是水驱束缚剩余油.在向油层注入化学驱油体系驱替水驱滞留油过程中,油层内流体与岩石、流体与流体间常发生较激烈的物理过程、化学反应和生理活动,使得介质内表面的稳定结构和流体均衡性受到破坏,导致油藏动态系统更加复杂化.然而,在化学复合驱数学模型的推导和求解中,应满足达西定律(非牛顿流动中达西方程中的相黏度为表观黏度)、固相为静止稳定的且忽略沉淀或溶解反应而引起的压力和体积的变化等因素的影响[48].这样处理与实际油藏驱油过程的非平衡状态差距较大,尤其在开发低渗透油藏时,由于低渗透油藏微观孔喉网络通道细小、结构复杂,渗流的环境条件多种多样,使得油藏系统内存在多种相界面.

油田进入高含水采收期,开采的主要对象是相界面域内的束缚滞留油,此时提高原油采收率的关键在于激活迁移束缚滞留油.为认识提高原油采收率的原理及本质内涵,将开发过程的油藏动态系统看作是开放系统,在系统与环境进行物质、能量及信息的交流、转换、传输的过程中考察、分析问题;建立沿程具有等距离的测压取样孔的双层非均质模型,进行驱替水驱滞留油实验;依据油层自身的非均质性,采用循环注入方式压进不同质量分数的聚表剂溶液加水加表面活性剂溶液组合段塞体系,通过测试注入过程中沿程不同点的压力和流体样品的组分、质量分数、黏度的变化,实现局部扰动场的分析、构造与描述;引进物理化学、热力学、微观动力学等理论,突破层次概念的束缚,首次将微观分子热运动、介观分子聚集体行为及宏观物理化学现象链接起来,绘制出局部扰动场的流态图,将提高原油采收率的研究引领到一个全新的领域[49].

在提高原油采收率的过程中,涉及多种随时间和空间变化的界面现象,包括流体的传质、传热、动量传递,相的特征及毛细管力、浮力和黏滞力之间的相互作用.针对界面域内的演变、多样化和不稳定的流体流动形态的转化过程,在论述激活迁移滞留油的基础上,引进物理化学、非平衡态热力学、动力学、活力学、微观动力学的有关理论,提出活化集成涌现和活力观的概念与理论,阐述活化集成涌现过程主要包括的失稳分解和成核生长机制及其过程;在论述系统演化与质能转换的关系中,突破物理学与化学的界限,阐明状态参数火用的含义,指出在界面域内激活迁移滞留油的多势场中,火用效应、熵效应、场效应是共存的,其竞争与协同的交叉作用的方式、数量与质量的差异铸就出多变的构形,这是非平衡动态系统演化的本质内涵(内动力)所在.它将提高原油采收率的研究推进到一个新的层面,同时也为探索客观世界(尤其是具有生理活动)的复杂现象提供新的途径和方法[50].

活化集成涌现过程通过把系统的元素(具有一定结构的组件)理解为可活化的(潜在有活的功能).物质具有固有特性(物理的、化学的或生理的)和被激发产生响应的分散体(组分),在经过化学的或生理的聚凝集成重新组装成具有一定结构的功能团或子系统,进而构建起组合体.引起宏观状态变化的“涌现”概念,支持由静变动、由小生大、由简单产生复杂的观念,即活化集成造就复杂性.活化集成涌现理论可用于揭示固定结构蕴含着活性功能的奥秘.

活化集成涌现过程的关键在于高度集成性.含高分子的复杂(结构)流体的奇异性质和功能来源并取决于动态自组装过程(系统通过能量、物质的传输使其有序性增加).过程中多种化学复相分解与生化分离的分子聚集体行为,基于物质、能量和信息的传递与转换而有效的组合(集成)演变,同时促进了相互的交叉、渗透和融合,有效地缩短了行程、加快了速度和提高了效率,从整体上实现了过程的优化.

系统与外界环境之间的物质、能量交换可以通过做功和传热实现.功和热量作为过程量,在能量耗散热力学系内,二者在物质能量转换过程中,人类从物理学角度给出的层面是不同的,热量主要是微观分子层面(热扩散),功量主要是宏观系统层面(功聚凝);二者在系统演化过程中的作用是相悖的.由物理化学理论推知质能转换在热能耗散、功质聚凝和质能活化集成等不同的演化过程中都同时存在;能量的耗散退化方向的判据是熵增,功质聚凝进化方向的判据是火用生,活化集成系统的演化方向的判据是熵增率和火用生率的竞争与协调.在提高原油采收率的过程中,发生在界面域内的激活迁移滞留油过程的火用变和熵变共存,加之动力场的效应,其竞争与协同交叉作用的方式、数量与质量的差异铸就出多变的构形,这是非平衡动态系统演化的本质内涵(内动力)所在.

当人们步入活化集成涌现这一新的领域,从简单到复杂逐步深入.开发后的油藏是个巨大的物理、化学、生物反应器.在分析油藏动态时将从物理学和化学中的例子开始,然后到工程学、生物学,进而论述经济学、社会学的问题,继而从简单事例获得经验,用于解决较复杂的问题.

5 结束语

半个多世纪以来,大庆油田靠先进科学技术,如早期内部非平衡注水,由粗到细的分层开采工艺,水驱、聚驱采油技术等,创造了世界采油史上的奇迹.在规划油田未来发展中,为实现“持续有效发展,创建百年油田”宏伟目标,提出“以技术换资源、以技术闯市场、以技术创名牌、以技术谋发展”的策略.这是实施科学发展的具体表现.

科教兴国、创新是民族复兴的灵魂,也是大学的灵魂.2010年1月26日上午,温家宝总理与来自科教文卫体各界10位代表会谈中说:“一所好的大学,在于有自己独特的灵魂,这就是独立思考、自由表达.”作为大学教授,应勇敢承担起传授、物化和创新知识的重任:读万卷书混沌态下传承拼搏,探讨人世间的奥妙与真理;寻源理术有序流中创新挺进,向着科学无限风光的险峰攀登!

自然界充满着物质的代谢及物理化学和生物的转化.21世纪的今天,信息时代、知识经济已展示出五彩缤纷的画面.21世纪的明天,活化时代、万物复兴,智熵经济会演艺出耀眼异彩的壮观景象.多学科的交叉和融合、不同学科领域的整合催生着新的科技增长点,蕴藏着高新技术与原创性理论.

[1] Timmerman E H.Petroleum engineering[M].American:PrenticeHall,1971:77.

[2] 童宪章.天然水驱和人工水驱油藏的统计规律探讨[J].石油勘探与开发,1978,5(6):38-40.

[3] 陈元千.水驱油田矿场动态的预测方法[J].石油勘探与开发,1979,6(3):21-23.

[4] 贾振岐.试论水驱规律曲线的可加性[J].大庆石油学院学报,1984,22(2):24-30.

[5] 贾振岐.油田开发中的数学模型问题[A].见曾慕蠡:油田应用数学第十一卷[C].东营:石油大学出版社,1993:438-495.

[6] Evinger H H,MuskatM.Calculation of theoretical productivity factor trans[R].AIME,1942(146):126.

[7] GilbertW E.Flowing and gas-liftwell performance drill and prod[R].Prar.API,1954:143.

[8] Vogel J V.Inflow performance relationship for solution-gas drive wells trans[R].AIME,1968(248):83.

[9] Standing M B.Concerning the calculation of inflow performance of wells production from solution gas drive reservoirs[R].JPT,1971:1141.

[10] Fetkovich M J.The isochronal testing of oil wells[R].SPE 4529,1973.

[11] Patton L D.Generalized IPR curves for predicting well behavior[R].petrol.Eng,1980.

[12] 贾振岐.预测油井动态的IPR曲线方法[J].大庆石油学院学报,1984,24(4):46-58.

[13] 贾振岐.预测油井动态的IPR曲线方法[R].大庆:大庆石油管理局科技发展部,1987.

[14] 贾振岐,李虎君.油井流入动态及抽油机井生产系统的优化分析[M].哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,1993.

[15] 万仁溥,谢朝阳,郑俊德,等.水平井开采技术[M].北京:石油工业出版社,1995:1-22.

[16] Joshi S D.水平井的技术回顾[A].水平井开采技术译文集(上册)[C].王国清,译.北京:石油工业出版社,1992:1-38.

[17] 王志武,刘恒,袁庆峰,等.油藏工程(大庆油田开发建设三十五周年科技进步系列丛书之四)[M].北京:石油工业出版社,1996:224-249.

[18] 闻庆来,何秋轩,尉立岗,等.低渗透油层中单相液体渗流特征的实验研究[J].西安石油学院学报,1990,5(6):1-6.

[19] 冯文光,葛家理.单一、双重介质中非定常非达西低速渗流问题[J].石油勘探与开发,1985,12(1):56-59.

[20] 冯文光.非达西低速渗流的研究现状与展望[J].石油勘探与开发,1986,13(4):76-80.

[21] 夏慧芬.低渗透油田开采工艺技术[M].北京:石油工业出版社,1996:16-40.

[22] 李道品,罗迪强,刘雨芬,等.低渗透砂岩油田开发[M].北京:石油工业出版社,1997:114-170.

[23] 吴景春,袁满,张继成,等.大庆东部低渗透油藏单相流体低速非达西渗流特征[J].大庆石油学院学报,1999,23(2):82-84.

[24] 殷代印,蒋青松,张继成,等.大庆东部低渗透油藏压力传导能力分析[J].大庆石油学院学报,1999,23(2):88-90.

[25] 贾振岐,范士娟,范学军,等.大庆东部高含蜡、含胶质石油在低渗介质内的流动特征[J].大庆石油学院学报,1999,23(2):91-93.

[26] 贾振岐,覃生高,田利.低渗透油藏微生物的调剖驱油[J].大庆石油学院学报,2006,30(1):106-108.

[27] 黄延章.低渗透油层渗透机理[M].北京:石油工业出版社,1998.30-100.

[28] 邓英尔,刘慈群.低渗透非线性渗流规律数学模型及其应用[J].石油学报,2001,22(4):72-76.

[29] 贾振岐,王延峰,付俊林.低渗低速下非达西渗流特征及影响因素[J].大庆石油学院学报,2001,25(3):73-76.

[30] 吴景春.改善特低渗透油藏注水开发效果技术及机理研究[D].大庆:大庆石油学院,2006:19-26.

[31] 邱勇松.低渗透油藏渗流机理及开发技术研究[D].北京:中国科学院渗流流体力学研究所,2004:31-33.

[32] 林玉保,刘春林,王秀芬,等.特低渗透储层油水渗流特征研究[J].大庆石油地质与开发,2005,24(6):42-44.

[33] 邵创国,高永利,林光荣,等.特低渗透储层提高水驱油效率实验研究[J].西安石油大学学报,2004,19(3):23-25.

[34] 贾振岐,王志平,赵辉.低渗透油藏非线性渗流下的油井产能[J].大庆石油学院学报,2006,30(1):101-103.

[35] 贾振岐,赵光杰,覃生高.特低渗透岩心单相渗流实验研究[J].特种油气藏,2007,14(3):78-80.

[36] 贾振岐,孙念,吴景春,等.特低渗透岩心相对渗透率实验研究[J].特种油气藏,2009,16(1):82-83.

[37] 郭尚平,黄延章,周娟,等.物理化学渗流微观机理[M].北京:科学出版社,1990:6-111.

[38] Wang Demin,Cheng Jiecheng,Yang Qingyan,etal.Viscous-elastic polymer can increase microscale displacementefficiency in cores[C].SPE 63227,2000:1-10.

[39] 马丹林,黄宽渊.黏弹流体的绕流特性研究[J].应用数学和力学,1991,12(12):1111-1118.

[40] 程杰成,廖广志,杨振宇,等.大庆油田三元复合驱矿场试验综述[J].大庆石油地质与开发,2001,20(2):46-49.

[41] 李孟涛,刘先贵,杨孝君.无碱二元复合体系驱油试验研究[J].石油钻采工艺,2004,26(5):73-76.

[42] 唐洪明,孟英峰,陈忠.大庆油田三元复合驱过程中垢预测与垢研究[J].钻井液与完井液,2002,19(2):9-12.

[43] 吴文祥,张玉丰,胡锦强,等.聚合物及表面活性剂二元复合体系驱油物理模拟实验[J].大庆石油学院学报,2005,29(6):98-100.

[44] 夏惠芬,王德民,刘仲春,等.黏弹性聚合物溶液提高微观驱油效率的机理研究[J].石油学报,2001,22(4):60-65.

[45] 唐纳森E C.提高石油采收率:工艺过程和应用[M].闫熙照,张卫国,译.北京:石油工业出版社,1992:183-218.

[46] 贾振岐,高英,黄德利.二次开发新理论及界面非平衡态热力学探讨[A].第三届全国特种油气藏技术研讨会优秀论文集[C].沈阳:辽宁科学技术出版社,2008:220-224.

[47] 贾振岐,冯立,成庆林.生物表面活性剂二元体系驱替滞留油过程的热力学描述[J].大庆石油学院学报,2007,31(4):113-115.

[48] 廖广志,王启民,王德民.化学复合驱原理与应用[M].北京:石油工业出版社,1999:68-94.

[49] 贾振岐,陈凤,吴景春.激活迁移滞留油局部扰动场描述[J].大庆石油学院学报,2009,33(6):1-4.

[50] 贾振岐,党庆功,高英.激活迁移滞留油的质能转换[J].大庆石油学院学报,2009,33(6):5-10.

Searching for new theory in academic fields and devoting oneself to oil industry by seeking innovation——theory combined with oil recovery production,promoting the developmentof oil industry/2010,34(5):80-86

JIA Zhen-qi

(Key Lab for Enhancing Oil and Gas Recovery,NortheastPetroleum University,Daqing,Heilongjiang163318,China)

This paper mainly described frontier technology and theory of reservoir engineering in the process of water-flooding and developmentof Daqing oilfield,including water drive curves,oil well inflow performance relationship(IPR)curve,horizontal well for oil recovery,nonlinear seepage flow feature of low permeability pools and activated-integrated emergence theory of recovery enhancing process.The superposition proof of water drive curves and the derivation and application of IPR equation of oil reservoir of water flooding have been realized by mathematical induction,establishing horizontal well productivity equation which conditions in the crack length asymmetric and uneven distribution of crack along the shaft,nonlinear seepage flow pressure distribution and productivity equation of low permeability pools as well as proposition and dissertation of activated-integrated emergence of activating and removing irreducible residentoil,these innovative achievements live up to,from differentaspects,advanced level athome and abroad.

water drive curves;inflow performance relationship;horizontal well for oil recovery;nonlinear seepage flow;activated-integrated emergence

book=5,ebook=283

TE31

A

1000 1891(2010)05 0080 07

2010 06 10;编辑:关开澄

贾振岐(1944-),男,教授,博士生导师,主要从事油气田开发工程方面的研究.

——高大庆作品欣赏