SiC晶须制备方法研究进展*

郝 斌

(唐山学院环境与化学工程系 河北唐山 063000)

SiC晶须制备方法研究进展*

郝 斌

(唐山学院环境与化学工程系 河北唐山 063000)

碳化硅晶须的制备已有众多研究。目前,国内制备SiC晶须的方法主要可分为两大类:气相反应法和固体材料法,每种制备方法都有其各自的特点。本文重点介绍了这两种制备方法的合成机理,以及相关制备方法取得的一些实验研究成果。

碳化硅晶须 制备方法 实验成果

碳化硅的硬度高,耐磨性能好,并有抗热冲击性、抗氧化性能好等特点,是非常重要的研磨材料[1]。碳化硅晶须(SiCw)是一种直径为纳米级至微米级的具有高度取向性的短纤维单晶材料,缺陷极少,其强度和模量接近晶体材料的理论值。SiCw的密度为3.21 g/ ?,熔点大于2 700℃,抗拉强度为2 100 MPa[2]。SiCw在导热性、热膨胀、耐压性以及导电性方面具有一系列优点。因此,SiCw以其低密度、高熔点、高强度、高模量、低热膨胀率及耐腐蚀等优良特性成为各种先进复合材料的首选。用SiCw增强、增韧的材料,在强度和硬度方面都会有很大改善。SiCw已经广泛应用于国防、航空、电子工业、化学工业、能源等领域,它因其优越的性能倍受人们的青睐。

1 SiCw的制备

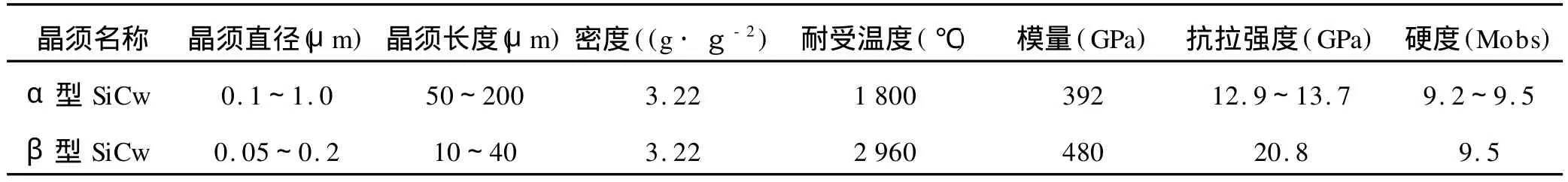

SiCw的晶体结构类似于金刚石,有六方晶系(α型)和体方晶系(β型)两种晶型结构。β型各方面性能优于α型,如表1所示[3]。

表1 α型和β型SiCw性能对比

目前,SiCw的制备方法主要可分为两大类[4]:①气相反应法。即用含碳气体和含硅气体作为反应物,反应生成SiCw。或分解一种含碳、硅的化合物或有机气体来合成SiCw。气相反应法中应用最广泛的是气

相沉积法(CVD法);②固体材料法。即利用载气通过含碳和含硅的混合材料,在与反映材料隔开的空间形成SiCw的合成方法。这种方法生产SiCw主要有VLS机理和VS机理。

1.1 气相沉积法

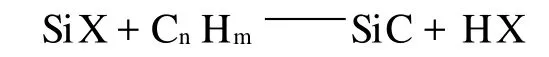

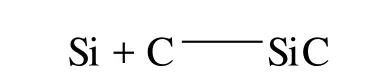

气相反应法中应用最广泛的是化学气相沉积(Chemical Vapour Deposition,CVD)法。CVD法是利用硅的卤化物(SiX)和碳氢化物(CnHm)及氢气在发生分解反应的同时,相互反应生成SiC[5]。这种方法可合成较高纯度的SiCw,其反应通式如下:

在H2存在下,用三氯甲基硅烷沉积的SiCw的反应式为:CH3Cl3Si(气体)+H2(载体)SiC(晶须) +3HCl+H2(载体)

上海交通大学的吴艳军等[6]直接在溅射有Fe纳米薄膜的Si衬底上,利用微波等离子体化学气相沉积法,高密度合成了沿(111)方向生长的SiC纳米晶须。研究表明,在基底温度为800~1 000℃,Fe薄膜为9~105 nm厚的范围内都可以制备出纳米晶须,且晶须的直径随Fe纳米薄膜厚度增大而增大,但是直径比Fe薄膜的厚度小,Fe薄膜的厚度限制晶须的直径,而且这种方法的设备成本较高,制备条件要求苛刻。

CVD法合成SiCw可以通过控制沉积参数来获得所需生长晶须的形貌及较高纯度的SiCw,但其要求反应物质或气体的纯度很高,且原料价格较高,产量有限。所以,CVD法制备SiCw的工业化生产受到一定的限制。

1.2 固体材料法

固体材料法相对于气相反应法来说更经济、更适合工业化生产。这种方法制备SiCw主要是通过气(V)—液(L)—固(S)机理(VLS)和气(V)—固(S)机理(VS)来完成的。

1.2.1 VLS机理合成SiCw

晶须的VLS生长过程可分为4个阶段[7~8]:①气相的生成及运输;②气液界面上的表面化学反应;③液相中的扩散;④液固相界面上的表面反应。

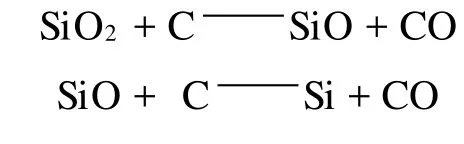

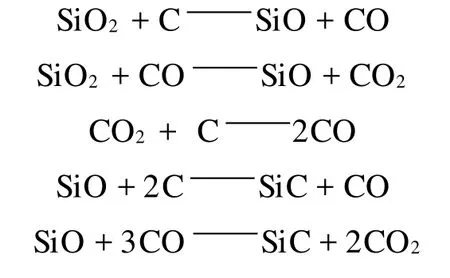

其中存在如下反应:

该合成机理是在Fe、Ni等催化作用下,首先是SiO2和C发生反应,生成SiO和CO,然后SiO气体扩散到熔有C的金属催化剂熔球表面,与C发生反应生成Si,生成的Si逐渐熔于催化剂熔球中。随着反应的不断进行,催化剂熔球中的Si和C逐渐增多,并在高温下反应生成SiC。当SiC在熔球内达到饱和状态时,会析出晶核,晶核不断长大,在催化剂作用下形成一定直径的基晶,随着反应的进行,SiC不断析出,并附着在基晶与催化剂熔球相交的活性生长面上,生成SiCw。西安科技大学胡津津等[9]选用石英砂粉、煤粉和石墨粉极少量催化剂在无限微热源炉中制备SiCw。所制备的SiCw成本低,产量大,直晶率高,还伴有不同形貌的晶须。实验过程中供电时间为18~30 h,炉内温度控制在1 500~1 650℃。由于反应料中心与边缘的保温效果不同,导致晶须的含量随分层的不同而不同,且因无限热源炉内温度场分布不均匀等非平衡条件,合成的SiCw形状各异。

戴长虹等[10~11]以SiO2纳米粉和自制的树脂热解碳作原料,在双重加热炉中合成了直径在5~30 nm范围内,长径比在50~300的SiCw,产量最高可达82%。使用双重加热炉可在较短时间内(1 h),较低温度下(1 250℃)合成较高质量的SiC纳米晶须。它充分利用了常规电炉的加热、测温和控制系统,克服了微波炉中合成温度不易控制的缺点,实现了低成本、高效能的合成。我国碳化硅纳米晶须的制备研究已处于国际领先水平,以二元净碳质—硅溶胶或树脂热解碳和SiO2超细粉为原料,在连续式常规加热炉或间歇式双重加热炉中,可以实现碳化硅纳米晶须的低成本、规模化生产,碳化硅纳米晶须的分离与提纯以及纳米晶须复合材料的制备将是今后研究的重点内容。

1.2.2 VS机理合成SiCw

当利用固体材料法合成SiCw,只涉及固—气两相时,则此过程为“VS”生长机理,气合成反应如下:

本合成SiCw的机理首先通过SiO2和C反应,生成气态的SiO和CO,之后SiO2再和CO反应,生成SiO和CO2。生成的CO2又和C在高温下反应,生成CO。与此同时,SiO分别与C和CO反应,生成SiC,随着反应的不断进行,逐渐形成SiC晶核。而晶核的长大主要是通过SiO和CO的反应,最终合成SiCw。

万隆等[12]以工业硅溶胶和炭黑为主要原料,溶胶—凝胶和碳热还原法合成了SiC晶须。获得的产物中碳化硅质量分数较高。对影响碳化硅晶须产率和微观结构的因素研究表明,反应物料的x(C)∶x(Si)值以3.3较为适合,低于此值,反应进行得不充分;高于此值,剩余碳较多,均不能获得高产率和高质量的SiC晶须。在适当条件下,产物中的SiC质量含量超过了95%,碳化硅晶须质量分数高于74%。碳化硅晶须为直线型,具有光滑的表面,直径为0.2~0.5μm,长径比约为50~200,呈针线形。并且通过配料组成的调节,可控制SiCw按所需要的直径生长。

李轩科等[13]以炭质水性中间相和正硅酸乙酯(TEDS)为原料,用溶胶-凝胶工艺,经氩气氛下碳热还原,根据“VS”反应机理合成了直径为纳米级的β—SiC晶须。该反应的最佳反应温度为1 400℃,需恒温保持1 h。此时合成的SiCw具有良好的质量。SiC晶须直径比较均匀,直晶率高,晶须表面光滑。

唐陈霞等[14]以激光为热源,以SiC纳米颗粒材料为前驱,用激光照射SiC纳米颗粒原位生长晶须。由于激光能量输出的高能瞬态特征,SiC纳米颗粒在极短时间内分解成气态Si和C。光斑范围内梯度的存在使温度场内不同位置的Si与C在不同的条件下结晶生长,温度梯度的存在使Si与C的结晶生长具有多样性。其中部分生长成晶粒,部分生长成晶须,且晶须形态也个不相同。随着激光功率的提高,晶须的直径从纳米级增大到微米级。由于在激光光斑内能量成高斯分布。光斑内不同区域的SiC颗粒的温度不同,致使生成的晶须形态在不同的区域分别呈现为絮状,网状和棒状。X射线衍射分析表明,激光照射SiC纳米颗粒原位生长的晶须具有很高的纯度。

2 结语

碳化硅晶须的各种性能优越,所以它的制备倍受人们的关注。近年来,越来越多的国内外科研工作者致力于SiCw的研究,其制备技术已发展到一定水平。目前,国际上对当前SiCw的发展要求是:改善晶须的自身质量,使完整β—SiCw单晶的含量提高,晶须中的缺陷少,弯晶和复晶的含量低,晶须的直径率高,直径、长短和长径比均匀,杂质含量低,同时降低加工成本,开发碳化硅晶须增强、增韧的复合材料,并使得碳化硅晶须产量逐年增加,以适应市场需求。随着科学技术的进步与发展,人们对碳化硅晶须的了解进一步加深,会发现它更多的新的用途。同时碳化硅晶须的制备也会向工业化、高产化发展。

1 李云凯,周张健.陶瓷及其复合材料.北京:北京理工大学出版社,2007

2 徐桦.碳化硅晶须以及有关复合材料的应用研究.北京:中国矿业大学,1993

3 徐桦.硅酸盐词典.北京:中国建筑工业出版社,1986

4 宁叔帆,刘晓霞,马勇,等.SiC晶须制备方法及应用.西安石油大学学报,2001,7(2):19~32

5 肖汉宁,高朋召.高性能结构陶瓷及其应用.北京:化学工业出版社,2006

6 吴艳军,蔡炳初,张亚非,等.碳化硅纳米晶须的制备研究进展.电子元件与材料,2003(9):41~44

7 陈友存.合成SiC晶须的晶体学研究.安庆师范学院学报,2001,7(2):19~22

8 薛青,李亚东,汤浩,等.碳化硅晶须制备工艺.苏州大学学报,1995,11(4):103~106

9 胡津津,王晓刚,李晓池,等.SiC晶须的结晶性研究.科研与探讨,2004(2):6~8

10 戴长虹,水丽.碳化硅纳米晶须的制备.硅酸盐学报, 2001,29(3):275~277

11 戴长虹,赵茹,宋祖伟,等.碳化硅纳米晶须的制备技术.材料导报,2002,16(12):37~39

12 万隆,刘元锋,卢志安,等.溶胶-凝胶和碳热还原法合成碳化硅晶须的研究.硅酸盐学报,2002,30(1):5~8

13 李轩科,刘朗,沈士德.二元炭质—二氧化硅干凝胶和气凝胶制备碳化硅晶须.硅酸盐通报,2005(5):23~27

14 唐陈霞,赵剑峰,关芳芳.激光照射SiC纳米颗粒原味生成SiC晶须.材料研究学报,2008,22(2):164~166

Preparation of Silicon Carbide Whisler

Song Yan,Hao Bin(Tangshan College the Department of Environmental and Chemical Engineering,Hebei,Tangsh an, 063000)

Numerous researches for the preparation of silicon carbide whisker have been carried out.At present,the prepa2 ration methods of silicon carbide whisker of interior mainly include two aspects:vapour reaction method and solid material method.Each method has its own characteristics.The synthetic principle of these two kinds of methods and some experi2 ments achievements which have been obtained by related preparation methods are introduced in this paper.

Silicon carbide whisker;Preparation method;Experiment achievements

book=11,ebook=34

TQ174.75

A

1002-2872(2010)09-0011-03

郝斌(1975-),博士,讲师;研究方向为无机非金属材料。E-mail:haobinlixin@163.com