规范汤剂及小料制剂制备的思路与方法

赵法新,马 开

(河南省中医药研究院,河南郑州 450004)

中药汤剂是中医临证用药的主要剂型,具有辨证加减、灵活运用、适宜广泛、易于吸收、力大功专、无可替代之特点。自伊尹创汤剂以来,汤剂的发展历经了 3 000多年、5个发展阶段,一直以“多溶出,少耗散”为主轴。汤剂虽代有发展,但随着科学技术的发展,其与中医药大发展的需求已极不相适应,宜与时俱进,继承创新。笔者作为中医师,深觉责无旁贷,从上个世纪 80年代开始着手研究中药煎制方法,发明了“密闭冷却回流陶瓷煎药壶”(国家专利号 8820019◦3,获 1988年河南省医药卫生科技进步成果三等奖),基本解决了中药煎制过程中芳香成分易挥发的问题。2002年又拟订《煎药房建设方案》,扩大、细化小料加工服务项目于其中,突显了中医药特色优势。2007年,笔者以银翘散、小柴胡汤、人参养荣汤、金铃子散 4个经典方为代表,进行了相应的实验研究,考查了煎煮器具、时间、次数、火候及药材粒度等对汤剂析出有效成分含量的影响。现简要阐述于下。

1 汤剂制备工艺流程

1.1 煎煮前处理

现今中药店及医院中药房出售的中药皆为炮制过的饮片和免煎配方颗粒。故前处理中的炮制等程序基本略去,仅从调剂者配方开始。

第 1步:炮制精品。处方中名贵细品、芳香挥发性、热敏及味苦难以下咽的药物,可制成微丸、细散、颗粒冲剂、胶囊等炮制精品。调剂配方时需另包、注明用法,直接交患者或煎药房。

第 2步:粉末另包。处方中粉末不便清洗,故调剂时另包。

第 3步:临用加工。籽、仁类药物因含油脂及芳香易挥发成分,易外渗走油、挥发耗散,不可久贮,故需临用前加工。凡籽捣碎,凡仁捣泥,亦另包。高速小粉碎机,铳筒见图 1。

第 4步:方中余药合剂。方中除炮制精品、粉末、临用加工者另包外,余药合剂,以便清洗。

第 5步:清洗甩干。将合剂饮片加冷水快速清洗,以去除药物表面灰尘、霉气及重金属(清除率可达 90%以上),达到清洁药材的目的。清洗甩干机见图 2。

图1 高速小粉碎机、铳筒

第 6步:立即粉碎。唐末雷公《雷公炮炙论》为我国第一部中药炮制理论专著,其中药物大多制成碎片、粗颗粒、细粉末,已基本改变晋代“吹去粉末,只煎颗粒”的用药方法。从溶质扩散原理可知,扩散物质的量与扩散物质的颗粒半径成反比,即颗粒半径越小,溶出物质的量就越多。粉碎可使药物粒度变小,使其与溶媒接触总面积扩大,故能使药物易浸、易煎,大大提高溶出率。但有实验结果显示,颗粒以绿豆大小为宜,细粉则易糊化黏稠,只适宜服散。刚清洗过的饮片,花叶细软者,因湿而不易碎,亦不必粉碎;而根茎质硬、坚实块大者,外湿内干而易碎(成颗粒),且能减少粉尘。清洗、粉碎两道工序紧接,均在药房完成,并与另包药物混匀。若自煎则按帖数均分包装,连炮制精品一并交患者;若代煎则包成一包,注明姓名、帖数及炮制精品(有需烊化者亦注明),转送煎药房。高速粉碎机见图 3。

第 7步:冷浸温泡。将碎颗粒及另包之药物共入煎药锅(壶)中,加 5倍于药的冷水,浸泡 20~30 m i n,渐升水温,加速饱和至浸透。动植物药多含淀粉、蛋白质成分,受热即有糊化、凝固之变,形成糊膜,包裹于颗粒表面,阻隔水的渗透及有效成分的置换释出,直接影响煎煮效果及汤剂质量。因此浸泡时只能使用冷水,宜由冷渐温。

以上为煎煮前的 7项准备工作,称之为“前处理”。其中的每 1个环节,对汤剂质量都有直接影响。

1.2 煎煮方法

利用现代科技条件,本着有利于药物有效成分“少耗散、多溶出”的原则,以节省药物、降低成本、保障汤剂质量、提高疗效为目的,对中药汤剂制备工艺进行多项改进。

1.2.1 使用新型煎药用具

采用家用小型“密闭冷却回流煎药壶(锅)”和医用中型“密闭冷凝蒸馏(回流)煎药锅”,最大限度保留芳香挥发成分于汤剂中,即“少耗散”。

1.2.2 将饮片粉碎为颗粒煎煮并冷浸温泡

将处方中饮片药物粉碎为颗粒,以扩大药物与溶媒的接触总面积,使药物颗粒迅速吸水饱和,易浸、易煎,从而有利于药物有效成分的溶解释出,即“多溶出”。将粉碎为颗粒的中药加 5倍冷水浸泡30 m i n左右至透。

1.2.3 实行“三四三煎法”

一般方剂实行“三四三煎法”。头煎短,20~30 m i n即可,文火沸腾。芳香挥发性物质多集中在头煎时挥发,因新型煎药具有冷却回流装置,能够将有效分成就保存于头煎滤液中。此取代了“武火骤煎、轻煎、后下”的传统煎药方法,以其气浓、味薄、走窜、发散、升浮、向外、达表、祛邪为主。二煎长,需30~40 m i n,文火小沸,令药味大出,可使其味厚、气淡而内守、滋养。三煎居中,至少 30 m i n,文火小沸,使难煎药物成分充分释出。此三煎共计需 80~100 m i n。如此煎法,基本涵盖了古今多种煎药方法,能最大程度保留芳香挥发性成分。三煎至透,药尽其用。外感证的解表剂,头煎尤为重要。头煎顿服,并啜热汤,一养胃气扶正祛邪,二资汗源一汗而愈,不必尽剂。若症减而不彻,二煎继服,以续药力,邪去正复。具体煎药方法与程序,可参阅《河南省中医药研究院附属医院中药煎煮工艺流程》。

1.2.4 免煎炮制精品

处方中炮制精品应免煎,按医嘱随汤吞服。

1.2.5 药液袋装

由中药汤剂包装机遵医嘱每次服量包装。每次服 1袋,温服。

1.3 注意事项与说明

1.3.1 煎药用具

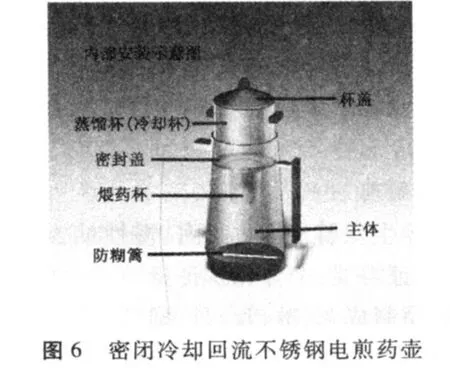

(1)家用小型“密闭冷却回流煎药壶”。适用于家庭、医院、诊所、社区服务站个体化小量煎药。①密闭冷却回流陶瓷煎药壶,见图 4。②密闭冷却回流陶瓷电煎药壶,见图 5。③密闭冷却回流不锈钢电煎药壶,见图 6。此 3型均为集炖杯与药锅合二为一的最新设计,有密闭冷却回流装置以防止或减少芳香挥发成分丢失,亦设防糊篦以防焦糊。

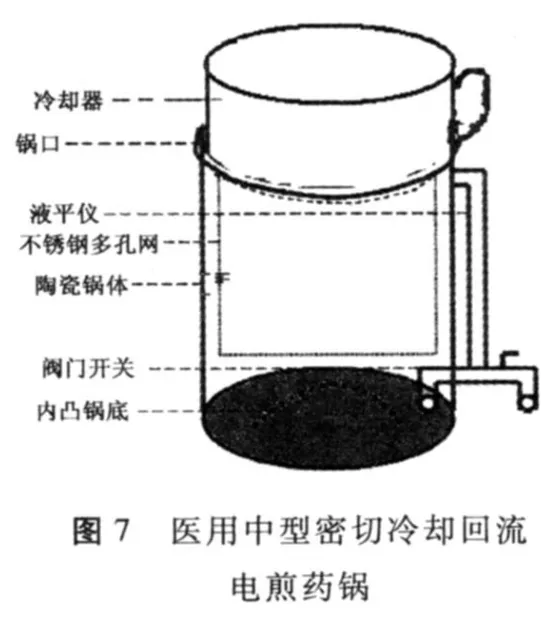

(2)医用中型“密闭冷却回流电煎药锅”,见图7,用于医院、药店多帖中药煎药。另外设计有冷凝回收芳香水装置,见图 8,用以收集芳香水,用于头煎。二、三煎改用密闭冷却回流装置。3煎药液合并、沉淀、浓缩控量,加入芳香水至足量,即可包装。设有防糊篦以防焦糊;配不锈钢网盛药渣,便于提出;上设炖杯(用于人参、烊化胶类);锅底设龙头开关,便于滤出药液;锅体侧面设液平仪,以便观测液面。药锅(壶)可用特质紫砂、陶瓷和食用 302不锈钢材料制成。

1.3.2 煎药用水

水质是影响煎药质量的重要因素。除溶媒有特殊要求(医嘱用酒、醋等)外,一般煎剂用普通水即可。所用水均应符合《国家饮用水标准》,以新鲜、流动、味甜、洁净、卫生的活水为好。自来水因含氯化物有毒,应盛于广口容器中放置 30 m i n,使氯气挥发尽后再用;井水应是新汲水;泉水应是活水流动;河水应是无污染的长流水。加水量应是药量的 5倍,视药而定,淹没药 2~4 c m即可。因密闭冷却回流,水分蒸发量减少,故较传统敞口煎药锅加水应少。两煎共取煎液 400~500 m L为宜;小儿用药两煎去渣浓缩至 100~150 m L。

1.3.3 煎药火候

煎药火候非常讲究,一般是先武火,沸后改文火,令小沸,使药味大出。此为古今煎药的基本火候,科学合理。但不是所有煎法都用文火慢煎,要根据病情的轻重缓急、药物的功效主治之不同而采用不同的煎法。表药以气胜,欲其上升外达,用武火骤煎;补药以味胜,欲其缓行内守,用文火慢煎。古代煎药讲究燃料的选取,此也是为了调控和掌握文武火候,如明代孙志宏提出:“煎药大法……用桑柴火不缓烈,取几分者,必准其数。”目前常用的天然气、煤气、电炉、电磁炉、蜂窝煤炉等,均可自由调控文武火候。为此综合古今煎药火候和方法,笔者创立“现代中药煎服方法”(密闭冷却、煮散、文火小沸、三四三煎法等)煎药,基本涵盖了古今煎煮中药方法。

1.3.4 煎煮次数

一般煎剂,煎煮 2次;滋补剂,煎煮 2~3次;外感发汗表散剂,煎煮 1~2次;膏滋剂,还要 3煎合并沉淀,取上清液浓缩控量,加辅形剂收膏、瓶装。

1.3.5 煎煮时间

一般煎剂,头煎 20~30 m in,二煎 30~40 m i n,三煎 30 m in。不同药物,汤剂煎煮时间长短不同。

2 小料加工制剂

中医医生对初诊患者,视病重、证杂、多变,通过辨病辨证,多予以汤剂治疗。待病情好转,则据病情需要或患者要求,拟定处方,因病制剂,此谓“小料加工制剂”。所制药物既具成药方便快捷特点,又有汤剂辨证加减优势,是中医传统用药特色优势之一,为慢性病医疗、康复、巩固疗效的常用用药方式。常用的有:

2.1 煮 散

煮散是汤剂发展的必然,萌芽于汉,形成于唐,盛行于宋,于金元受争议而萎缩,至明清饮片入煎,取汤以代之。煮散所以由发展到盛行长达数百年,自有其道理。唐宋社会繁荣,人口增加,医学发达,用药量巨增,产销矛盾突出,而煮散具有省药、节时、高效、速效、方便、快捷之优点,符合当时社会背景和医疗需求,可惜未能发展。当代名医大家任应秋、蒲辅周老先生常善用煮散法屡起沉疴;近年来李兴培教授呼吁:“应当尽快推广煮散法。”笔者不但赞成,且励行之:一改颗粒入煎制备汤剂,二沿用煮散法,三惯用服散法,并进一步发展成多种不同剂型的系列“小方、验方制剂”,大大方便临证用药,突显中医特色优势。煮散优点:煎煮方便、快捷,节省药材,仅用 1/3~1/2粗末与同等量饮片的煎出物相当。且其中主要成分显著提高,如泻心汤蒽醌提高 1.47倍,四逆汤总生物碱提高 1.27倍。目前大多中小医院及小儿专科,都还保留着煮散、服散的用药特色。

2.2 服 散

服散是药物细粉冲服或轻煮连粉服下,是煮散的延伸、提升。细粉易服、节省、高效、速效,有“散者散也”之论,崩解易、扩散快、吸收速,普遍应用于芳香、胶类、名贵细品类中药,亦是小儿用药的常用剂型。为贮存、服用、调配方便,可制成颗粒、冲剂、微丸、细散、胶囊等炮制精品,免煎、单服或随汤剂吞服。

2.3 炮制精品

处方中名贵细品、芳香挥发性、热敏药物不宜久煎,以及味苦难于下咽者,均预先特制成微丸、细散、颗粒、胶囊等炮制精品,免煎、随汤吞服,既节省,又高效,方便,无苦口。

2.4 小方制剂

所谓小方,专指历代名医经验结晶之单方、对药方、三味组成、具配伍功能的小方。笔者在恩师张海岑应用左金丸等小方验方的启发下,总结收集了历代医家小方应用经验,发现凡方中有芳香、名贵、细品者均研碎另包,皆用另煎、另炖、烊化、冲服、先煎、后下之用法。其目的均是为节省资源,提高疗效,服用便捷。明代缪希雍《炮炙大法》曰:“凡用砂仁、豆蔻、丁香皆须打碎,迟后入药。”受此启发,笔者按临床需要、用药习惯,选取其中具配伍优势的小方、传统冲服、名贵细品、芳香挥发、味苦难服、热敏、有毒、剌激、腐蚀性药物,结合现代科技,遵古炮制,精心制成丸 、散 、膏 、丹 、糊丸 、颗粒 、胶囊以及酊 、贴 、膜等炮制精品制剂。此广泛应用于:(1)与汤剂配伍应用。炮制精品作为汤剂辨证配伍加减的单元材料,可免煎随汤剂吞服或外用。其优点有:①免除汤剂在煎煮过程中的损耗和不便,免煎吞服;②炮制精品服用便捷;③服用剂量减少,节省资源,降低成本;④具配伍功能的对方、三味小方制剂,可减毒增效;⑤味苦、热敏药物精制吞服,免于苦口,降低损耗;⑥便于内外合治。(2)炮制精品相互配伍应用。对于那些不便或不愿服汤剂者,可依据辨证论治原则,优选一两种或两三种炮制精品合服,此既可充分体现中成药简捷方便的优点,又具复方汤剂辨证加减、配伍的灵活性。(3)与中成药配伍应用。中成药虽简捷方便,但机械局限,不能辨证加减;利用“船小好调头”的优势,在辨证应用中成药时,可选择性与炮制精品自由配伍,弥补了中成药制剂在辨证应用方面的缺憾和不足。

2.5 临用制剂

对于养生保健、康复巩固、慢性病及食疗等用药,根据临证需要,个体化辨证论治,拟订处方,由药师按医嘱精制成丸 、散、膏、丹 、稀膏、稠膏及贴、酊等各种内外治疗用药的不同剂型,以满足不同患者、不同病种、不同层次、不同用法的用药需要,改变了单一苦水汤剂的局限性,充分显示了中医临证用药的特色优势。

3 小 结

笔者总结历代中药煎制理论与经验,并予以述评,从文献研究得到启迪,从而设计相关器具和煎药方法,加以实验研究证实,提出了最佳煎煮方法为:①煎煮次数是 2~3次;②药材粒度为颗粒;③煎煮器具为常用“密闭冷却回流煎药壶”。笔者虽然改进了煎煮用具、煎煮方法,扩大剂型范围,改变了中药汤剂的单一局面,并将不同剂型的小料加工制剂细化其中,设计相关配套器具,取得了实验参数,但限于实验条件,还存在某些器具不够精密、实验参数欠缺等不足。诚望同仁批评指正。