“天下”观念与中国民族团结意识的建设

孔兆政,张毅

(东北师范大学,吉林长春,130117)

“天下”观念与中国民族团结意识的建设

孔兆政,张毅

(东北师范大学,吉林长春,130117)

人类的集体生活需要在利益依赖之上发展出超越功利的社会团结意识。我国近代以来的中华民族团结意识将我国对天下观念的认同转化成了对民族国家的忠诚,奠定了我国民族团结的思想内涵和集体思维方式。我国的民族团结意识建设需要以古代儒家和马克思主义作为基本的思想资源,培养和塑造人们中华一体的民族认知、民族情感和民族精神理念,建构公正、平等的民族间制度规范和相互依赖的共同生活形式。

天下观念;中华民族;团结意识

党的十六届三中全会以来,党中央先后提出“以人为本”“构建和谐社会”“科学发展观”等重大执政理念,这标志着中国特色社会主义民主政治建设的新开端,也从国家政治的高度提出了社会主义民族团结的新任务。民族团结意识是一种基于各族群长期的交往与互动而形成的一种建立在共同情感、共同道德信仰和共同理想信念上的相互联系、互相帮助的心理状态和向心趋势。多元民族的存在是人类存在的本体论的事实。对于多民族国家而言,能否建设一种良好的民族团结意识,决定着该国不同的民族在社会生活和交往联系中能否实现和睦、友好与协调、联合。“民族”连缀作为一个独立概念在汉语中的出现虽晚至近代,但我国很早就开始注重民族普遍理想的培育和民族团结意识的建设,形成了较为完整、明确的族类意识的自觉。我国近代“中华民族”的提出,继承了传统“天下”观念的空间范围和价值信念。构建社会主义和谐社会需要建设平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系,回溯古代中国的天下观念对“民族”共同体的内在规定性的认识、对增强中华民族的文化凝聚力,维护我国的民族团结和民族共同利益,有着重要意义。

一、民族团结意识的儒学溯源

“团结”(solidarity)一词在西方的拉丁语词源是solidus(牢固的),和solid(固体)是同一词源。团结在古罗马表示在公民法中个人对整体的义务、结合的责任。基督教将团结引申为所有基督徒的兄弟之谊。中国传统思想中的天下观念也有着与西方相似的普遍主义的团结意识。在古代儒家,“天”是人与万物的创生源头,体现着道德化的义理,而“天下”则指天命呈现和人们道德践履的空间场域。“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道;得志,与民由之,不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”(《孟子·滕文公下》)“大道之行也,天下为公。”(《礼记•礼运篇》)天下的追求寄托着儒家的正义感和崇高的伦理精神境界,是中国人的终极精神依托和政治信念。

“天下”是受天命执政行“道”的世界,即至大无外的领域。《周易•咸》彖曰:“天地感而万物化生,圣人感人心而天下和平。”在儒家看来,宇宙是一大化流行的生命整体。天道广大无穷,生生不息,宇宙万物由此得以生养和发展。儒家的天下观念将身心性命与周遭世界乃至宇宙道体联系在一起。在这样一种道德体验中,充分实践天道之诚,就能打通天人之间的睽隔,使人与天成为一气相连,和谐合一的大生机体。“天下”是“普天之下”,是天覆地载的最广大的区城。天下是完整统一而不可分割的,不存在绝对的“他者”和“异类”。“天下”概念赋予不同的种族、宗教、礼俗、生活方式以共生、共荣的合法性。“天下一家”、“四海之内皆兄弟” 等普遍主义的团结意识超越了种族血缘和宗教信仰。这种团结意识包容所有的相关者,对所有人都抱有积极的责任意识。

儒家的“天下”意味肴一个超越了区城和种族的和谐的政治秩序。天下是一个和谐的统一体,对任何民族、任何个人都是开放的。天命所承载的道德意识是人群最根本的差异。我国春秋时期提出了夷夏之辨,其标准是儒家的价值观和文明礼仪。孔子作《春秋》曰:“夷狄入中国,则中国之,中国入夷狄,则夷狄之。”合于华夏礼俗文明者为华夏,不合者为蛮夷。夷夏之间没有固定的界线。蛮夷戎狄可以通过接受文化的方式成为“华夏”“中国”。明末的顾炎武曾说:“有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰,易姓改号,谓之亡国;仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。……保国者,其君其臣,肉食者谋之。保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣。”[1](590)“亡天下”不是指民族或国家的沦亡,而是指中国文化的根本精神即儒家的纲常伦理的沦亡。清雍正皇帝著《大义觉迷录》,驳斥吕留良的华夷之分:“且自古中国一统之世,幅员不能广远,其中有不向化者,则斥之为夷狄。如三代以上之有苗、荆楚、猃狁,即今湖南、湖北、山西之地,在今日而目为夷狄可乎?”“本朝之为满洲,犹中国之有籍贯。舜为东夷之人,文王为西夷之人,曾何损乎圣德乎!”[2]儒家的夷夏之别是相对的,无论是诸夏还是四夷,都应该基于礼教伦理而团结在一起。华夏文明的本质特征是体现在伦理道德上。中国将民族的观念消融在更大范围的天下观念之中,并将民族与国家视为一个文化机体。在儒家理想的社会中,只有内在结构上的远近亲疏关系而没有不可兼容的外部。各个族群不是一个个敌对的国家的存在,而是一个个向着共同的理想而不断接近的近邻。中国缺乏清楚界定的和划一不二的“他者”(the others)以及不共戴天的异端意识和与他者划清界限的民族主义。[3](51)

儒家主张以和睦、亲善、协调、和谐的方式处理族群之间的关系,实现各民族之间的融合与统一。孔子主张以德治教化来影响周边诸族,不赞成凭借武力征伐来统一天下。“远人不服,则修文德以来之。既来之,则安之。”(《论语·季氏》)孟子明确提出了王霸之辨。他主张用实行仁政的“王道”去统一天下,反对专恃武力的“霸道”。儒家坚持用文化和恩德去感召野蛮民族,通过其它民族的自动“归化”来实现民族的团结和国家的统一。各民族之间应该是讲信修睦、礼尚往来、亲仁善邻的。儒家的最高理想是“协和万邦”,试图通过建立一种共通的人文内涵,使天下不同的氏族与邦国,达至整体和谐。

儒家民族的天下理想支配和规范着历代传统政治实践,民族团结和“大一统” 成为传统政治运作的至上原则和行为方式。天下必须“定于一”在古代中国是普遍的共识。《诗经·小雅·北山》中有“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”,《礼记·坊记》中有“天无二日,土无二王”,而孔子则说:“天下有道,则礼乐征伐自天子出;天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。”(《论语·季氏》) 民族团结的价值观深入人心,统一是人们所普遍认同的理想政治秩序。民族团结和统一是儒家天下理论发展的逻辑结论,同时也是人们在现实生活中亲身体验到分裂割据给国家、民族带来的深重灾难之后所进行的历史省思。秦汉以降,我国历史上虽然统一与分裂交相更替,但维护民族团结,追求国家统一始终是各族人民的共同政治理想和奋斗目标。各族人民在碰撞、融合的过程中共同发展,政治与文化的认同感不断增强。植根于中华民族的内心深处的民族团结意识使我国在历史上长期保持了大一统的基本格局,并为中华民族在向近代民族国家的转化培植了政治、民族和文化资源。

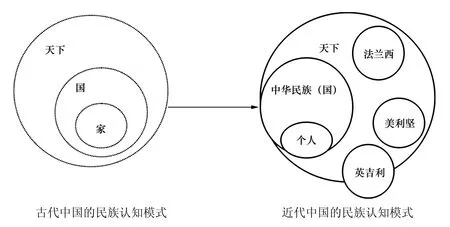

二、近代中华民族团结意识的演变与话语形成

古代儒家的“天下”观念以“天下为公”的大同世界为理想目标,主张通过“修文德以来之”的方式,达成天下一国或天下一家的境界。与近代的民族国家不同,它是一个以文化而非种族为华夷区别的独立发展的政治文化体,整个国家的社会体系结构呈现为以中国为中心辐射展开的同心圆形态。中华民族作为民族而言,是“自在的”,没有对中华民族共同体的“自觉的”边界意识。近代西方国家的入侵,打破了我国传统的民族关系映像结构。中国人逐渐发现世界(天下)原来是以主权为基础的民族国家体系结构,“国与国相峙而有我国”。[4](219)这个世界原来存在众多的民族国家,各个民族国家之间是一种平行并列形态。在“三千年未有之变局”前,中国的民族意识被激活,中国人开始维护民族主权,开始吸收西方的民族理念,谋求建立统一的民族国家。儒家的天下秩序开始走向解体,中华民族的自觉地团结意识开始形成。中国近代的民族认知模式的转变如图1所示:

图1 近代中国民族认知模式的转变

随着一系列丧权辱国的明确规定领土范围的边界条约的签订,中国人的空间想象开始从无限的模糊的天下空间退缩到有限的确定的空间,全体中国人也开始产生强烈的危机感,中国的民族主义开始兴起。维新派提出保国、保种、保教等口号,要求维护我国的国家主权和领土完整。梁启超在流亡日本后开始在现代意义上使用“民族”“民族主义”“中国民族”“中华民族”等概念。1903年他指出:“吾中国言民族者,当于小民族主义之外,更提倡大民族主义。小民族主义者何?汉族对于国内他族是也。大民族主义者何?合国内本部属部之诸族以对于国外之诸族是也。……合汉、合满、合蒙、合回、合苗、合藏,组成一大民族。”[5](1069−1070)1905年,梁启超又写了《历史上中国民族之观察》一文,指出中华民族是我国境内所有民族从千百年历史演变中形成的、大融合的结果。汉满蒙回藏等已经融为一家,我国是多元混合的统一大民族。在梁氏看来,我国应迅速养成我国固有的民族主义来建立民族国家,抵抗外国的侵略,争取中华民族的国际地位。梁式的论述成为之后中国学者论述民族主义问题的典范。

以孙中山为首的革命派以“驱除鞑虏,恢复中华”为口号,但不久也接受了梁启超关于“中华民族”的观点,在1912年宣布中华民国成立时,提出了“汉满蒙回藏五族共和”,号召民族平等、民族团结。中华民国最初的国旗,就是横排五条颜色并列,象征中华民族的“五族共和”。孙中山1912年元旦的《临时大总统宣言书》中郑重宣布:“国家之本,在于人民,合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国,即合汉、满、蒙、回、藏诸族为一人。是曰民族统一。”[6](485)从此,中国开始以“中华民族”的身份,步入以“民族国家”为核心的近代世界体系中。中华民族意识得到广泛的传播。

中华民族认同是一种基于天下传统而形成的民族共同体的认知和想象。在近代中国的民族主义者那里,文化礼仪仍然是判断是否属于中华民族的标准。康有为认为,女真、蒙古等族是由匈奴演化而来,而“匈奴之先族田淳维,夏后氏之苗裔”,所以“满洲、蒙古之人,皆吾同种”,满族人自入主中原以后,“其教化文义,皆从周公、孔子,其礼乐典章,皆用汉、唐、宋、明”,因此“只有所谓中国,无所谓满汉”。[7](212−217)杨度在1907年发表《金铁主义说》一文,把“中华”阐释为文化统一,认为共同生活在中国地域的各民族经过大融合,形成了统一的中华民族。“中华民族”是一为文化族名。近代康有为、章太炎等人都倡导以“中华”为国号,目的都在于凸显我国的文化与文明的内涵。我国近代以来的民族自觉仍在延续古代儒家天下体系重视文化、文明的传统。“中华民族”不是一基于血统的族名,而是一基于文化的族名,是共同生活在中国地域,认同中华文化的多民族。中华民族观念意识的形成是儒家天下理念的文化想象的投射,凝结着我国各族人民共同的想象与企盼。古代儒家的天下理念型构着中华民族共同的民族心理结构。

中华民族的自觉意识形成之后,就一直以一种文化认同铸造着独有的精神状态,我国开始由追求普天之下的普遍主义团结转变为追求中华民族的团结。近代的志士文人都从从统一的多民族中国的角度出发,自觉将中华民族视为不可分割的整体。各民族在追求独立、自由的斗争中,同仇敌忾,共御外侮,显示出强大的民族凝聚力和团结精神。在中华民国建立后,将“五族一家”“五族平等”这一国内民族关系本质用“五族共和”的理论与法律确定下来,中华民族自觉意识得以明晰和理性化。20世纪30年代日本对中国的全面侵略使我国国内的各民族和各阶层在共同的敌人面前团结起来,形成了中华民族的整体凝聚。在全国各族人民的支持下,中国共产党在1949年成立了中华人民共和国,建立起统一的中华民族的政治实体。中华民族的发展史,体现着各族人民因共同命运而对民族共同体产生的深刻体认与信赖。在“中华民族”大团结的旗帜下,生活于中国大地上的56个民族公认自己属于统一的中华民族。“中华民族”的观念深入人心,成为中国各族人民的共识。各族人民在追求独立、自由的斗争中的团结合作沉淀为中华民族共同的民族魂和民族文化心理,成为中华民族共同体意识意识的组成部分,丰富了中华民族的内涵。

三、我国民族团结意识的文化向度与建设想象

近代国际体系的冲击改变了我国的空间地理想象和民族观念,我国开始在“国际关系”和“世界民族之林”中建构自己的“国家”与“民族”。但我国并不是完全被动地接受国际体系的塑造,我国特有的文化传统仍然保持了某种连续性,影响着我国民族国家的生成路径。在反对外来侵略和民族独立的革命斗争中,我国以古代儒家的天下观念为基础的现代民族团结的话语体系逐渐形成,并奠定了建国后至今的民族团结的思想内涵和一种集体的思维方式。民族团结精神对我国的革命和建设发挥了巨大的作用。它结束了在我国愈演愈烈的混乱状态,使我国迅速地凝聚成一个具有强烈的民族使命感的现代民族国家。

民族是表达民族归属感而带有强烈的特殊主义诉求的文化政治共同体。民族团结要求每一个族群的个体都能超越种族中心主义的“自我”,尊重和理解他人的立场和观点。民族团结是在通过培育一种共同的文化理想和道德资源,从而规约个体的思维、情感及行动,提供一个针对人类生活分裂的道德与政治原则。民族团结是一个统一国家的社会集体生活得以可能的基本前提。当前世界剧烈的整合与重组仍在考验着各国的民族凝聚能力。近来我国所发生的一系列民族问题表明,我国自近代以来的民族团结意识建设仍需进行。我国的民族团结意识建设应顺应时代发展的要求,强调中华共同体的主体意识和集体归属感,从以下几个方面努力:

首先,以我国各民族间的历史认同与儒家的文化共识为基础,建立民族间相互承认的文化联系纽带,培养中华一体的民族认知。民族理念是一种共享的集体意识,它隐喻着一种文化和政治的纽带,把享有共同神话、历史记忆、文化传统和共同命运感的人们联结为一个共同体。唤起人们对共同经历的记忆,可以有效地达成社会团结得以形成的主体间的相互承认,提供维系民族共同体的基础性和持久性的力量。中华民族观念的形成是数千年文化的积累与沉淀,是我国境内所有民族从千百年历史演变中形成的、大融合的结果。中国自古以来就是统一的多民族的国家,各个民族存在着同福同祸的利害一体关系。在长期的历史发展中,各民族形成了以儒家文化为核心的,融合了众多族群文化传统的中华民族的文化传统。在近代鸦片战争以来中国争取民族独立和解放、实现祖国统一和现代化的历史中,各民族精诚合作,最终在马克思主义的指导下,建立了社会主义的新中国。我国的历史是中国各民族共同创造的,中华民族的团结统一是我国各族人民在历史长河中结成的战斗情谊,也是中华民族发展的历史趋势。追溯、发现和重构民族成员对这一历史的记忆,可以有效地提供我国民族团结意识持续不断地产生的生长基质,塑造我国的民族团结的文化心理场。我国需要保护载有各民族共同奋斗的记忆的象征物,各级学校也应将保留民族团结的历史记忆确立为历史课程的目标之一。我国需要通过教育塑造各民族的历史认同,形成中华各民族拥有共同历史经历和奋斗经历的历史意识和民族认知。

第二,加强民族间的交流与沟通,建设开放、平等、良性互动的族际公共空间,培养人们的民族情感。民族团结是一种各族群在心理上的互相接纳和对其它族群的宽容与尊重。民族团结意识的形成有赖于族群间的交流和沟通。有效的交流和沟通能够清除各族群人们之间的心理隔阂,增进彼此的了解,从而促进族际共同性和社会信任的建立与发展。我国需要创造一种各民族间能够对话、倾听和理性说服的共同生活形式,通过人们在社会公共生活领域之中的长期对话、交流和沟通,使人们能更好地了解彼此的价值取向和生活态度,解决彼此的矛盾。党和政府要运用其权威性的力量建立各阶层相互对话、交流的社会协商机制,保证各阶层的愿望可以通过正常渠道及时表达。同时,我国良性的族际公共空间的确立也需要我国各民族超越族群的狭隘眼界,确立公共利益、自由平等、自主自立、公平正义和公共责任等基本的公共伦理观念,共同遵守民族间的普遍的道德准则,自觉维护公共事业和公共利益。

第三,弘扬和塑造民族为公、自强不息、厚德载物的民族文化精神。我国各族群间长期的接触、交流、借鉴和传播,形成了以儒家文化为核心的文化传统。这是整个中华民族接受知识、思想与信仰的基本背景和终极依据。儒家文化崇尚天下为公、自强不息、厚德载物、见利思义等整体至上的道德价值和追求和平的人文情怀。《周易·乾卦·象传》:“天行健,君子以自强不息。”《周易·坤象》曰:“地势坤,君子以厚德载物。”效法天地刚健有为、厚德载物、利用厚生的品格一直是儒家的精神追求。“中国哲学的基调之一,是把无生物、植物、动物、人类和灵魂统统视为在宇宙巨流中息息相关乃至相互交融的实体。”[8]儒家哲学立根在人的感通性上,以心性感通天地,使人走出自我中心的世界,而投入和感应他人的体验,“亲亲而仁民,仁民而爱物”,实现“天地万物为一体”。这种“天下”为核心的价值观源自于对人类共生性的理解,也是对天地万物共生、同源的生命体验,至今仍具有神圣的价值意义。我国的民族团结意识建设是在确立中华民族与众不同的文化理想以及各族人民对此文化理想的认可与接受。我国的民族团结意识建设仍需回到传统的天下观念确立民族的精神理念,以天下观念承载一种民族团结的精神。儒家的自强不息、厚德载物等文化价值观重视各民族的融通与和谐,强调以公义战胜私欲,是各族人民的共同精神财富,仍是我国应该加以弘扬和发展的。

第四,建构公正、平等的民族间制度规范和相互依赖的共同生活形式,形成民族间的有机团结。民族的发展总是依托于一定的法律制度和利益结构。民族团结意识建设需要人们具有同质性的精神信仰和文化底蕴,需要人们因生活需求、功能依赖而形成的政治经济的相互依存关系作以支持。这要求我国建立合理的利益整合机制,通过有效的制度安排来容纳和规范各个族群的利益表达和利益博弈,形成各族群优势互补的有机团结形式。①[9](68−92)我国的利益整合应遵循基本的正义共识,坚持公平和平等的原则。罗尔斯在《正义论》一书的开篇中就说:“正义是社会制度的第一美德。”[10](1)正义也是族际关系的第一美德。族际正义能够满足人们对稳定生活的秩序期待,提供一种普遍公正和持久稳定的生活秩序。多民族国家只有遵循基本的公正规则,才能保证大多数社会成员得到其所应得,才能将各族人民的利益驱动纳入一个良性的轨道之中,形成有效、持续的整合与合作。各民族才能将本族群的命运与国家的前途融为一体,实现各民族对中华民族的认同。我国的社会制度应是建立在承认差异、尊重差异的基础上,以资源互补和利益均衡为目标。我国少数民族由于资源不均衡、历史与文化的差异等原因所造成的在表达和追求自身利益方面的能力较弱等问题,也需要通过国家的力量和民间的力量加以适当调整,保护少数民族的利益。因为社会主义中国是所有人民的国家,代表着社会的整体利益,不能只坚持程序正义而忽视由于先天因素所造成的结果非正义。但政府对少数民族地区的帮助和照顾不能违背基本的公平原则。因为利益是独占的、排他的,以分裂为取向的,过度的偏袒只会引发骄纵的心理。人类的团结感产生于人们共通的生命体验,只有发自人类共通的道德良知的正义规范才具有永恒的凝聚力。

人类个人能力的有限性决定了人类只能以群居的方式生活。但当人类由于利益走到一起的时候,社会的协作与秩序就不能单靠利益依赖来维系,纯粹追求个体利益的群体注定是难以长久的。人类的集体生活需要在利益之上发展出一种超越功利的集体认同,形成一种社会的团结意识。社会团结是共同意识的表现,是对共同体的文化感受。民族团结意识的形成过程是民族共同体生活价值信念的养成过程,也是民族一家情怀的自觉的践履过程。我国的民族团结意识建设需要以共享的记忆、共同的文化习俗为基础,形成一套社会一般成员所共识的信仰与态度,需要通过公平合理的制度安排,形成一种大体均衡的利益格局。在最根本的意义上,民族的团结意识和民族的认同感发自于对本民族创新能力的成就感和自豪感,因此,建设民族的团结意识还需要提高人们的创新意识,以创造出原创性的理论和思想,提高我国团结理论的说服力。我国只有不断创新我国的民族文化,才能避免文化“失语”,才能保持民族自尊、自信、自强和团结意识的建立。

注释:

① 涂尔干在《社会分工论》中对机械团结和有机团结进行了区分。机械团结是基于人们相似性的团结;有机团结是基于分工合作的团结。本处指我国各族群之间基于经济文化差异之上的融洽互动、协调互补、休戚与共的团结状态。

[1] 顾炎武. 日知录集释·上[M]. 石家庄: 花山文艺出版社, 1990.

[2] 邸永君. 从《大义觉迷录》看清世宗之文化本位观[DB/OL]. http://iea.cass.cn/org/perweb/diyongjun/lunwen/008%20lunwen2 0060927.doc, 2006−09−27.

[3] 赵汀阳. 天下体系—世界制度哲学导论[M]. 南京 :江苏教育出版社, 2005.

[4] 梁启超. 梁启超选集[M]. 上海: 上海人民出版社, 1984.

[5] 梁启超. 梁启超全集[M]. 北京: 北京出版社, 1999.

[6] 孙中山. 孙中山文集[M]. 北京: 团结出版社, 1997.

[7] 张柑, 王忍之. 辛亥革命前十年间时论选集·第一卷·上册[C].北京: 三联书店, 1960.

[8] 刘承华. 中国音乐美学的主体间性——中国传统音乐中人与对 象 的 关 系 [DB/OL]. http://www.aesthetics.com.cn/ s18c999.aspx, 2007−08−24.

[9] 涂尔干. 社会分工论[M]. 北京: 三联书店, 2000.

[10] 约翰·罗尔斯. 正义论[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1988.

The concept of Tianxia and the constructing of Chinese solidarity consciousness

KONG Zhaozheng, ZHANG Yi

(Dongbei Normal University, Changchun 130117, China)

People’s collective lives need the interdependent relations and also need a solidarity consciousness beyond utility. The solidarity consciousness of Chinese nation in modern time transforms Confucian Tianxia identity into the nation loyalty, settles the solidarity connotation and collective thinking mode of our country. The constructing of our nation’s solidarity consciousness should absorb the ideals of Confucian and Marxism, bring up the cognition, sentiment and ethos of Chinese solidarity, and found equitable institutions and interdependent life styles.

the concept of Tianxia; Chinese nationl solidarity consciousness

book=16,ebook=58

D032

A

1672-3104(2010)01−0040−06

[编辑:颜关明]

2009−09−10

教育部人文社会科学规划基金项目(项目编号:07JA810008);东北师范大学人文社会科学校内青年基金项目(项目编号:05QN032)

孔兆政(1977−),男,河南焦作人,东北师范大学政法学院讲师,主要研究方向:儒家治理理论与实践.

——由刖者三逃季羔论儒家的仁与恕