关于南京市农民消费意愿、消费能力和消费倾向的调查*

中共南京市委党校课题组

关于南京市农民消费意愿、消费能力和消费倾向的调查*

中共南京市委党校课题组

农民的消费意愿、消费能力和消费倾向与扩大农村内需直接相关。课题组以南京市农民消费情况调查为依据,分析了农民收入的来源、消费的主要支出、消费潜力、对社会保障的需求等影响农民消费的因素,提出了促进农民消费的政策建议。

农民;消费;收入

启动农村消费市场是扩大内需,应对金融危机的一项重要措施。在相关政策和工作的推动下,南京市农民的消费能力、消费水平稳步提高,农村消费市场日渐升温。由于农村消费市场的主体是农民,农民的消费意愿、消费能力和消费倾向直接关系到市场启动的效果,因此,有必要进一步了解这方面的情况,并以此为基础探讨促进农民消费的政策措施。

一、基本情况

2009年7月至10月,南京市委党校课题组开展了对于农民消费意愿、消费能力和消费倾向的调研。本次调研采取分层抽样的方法,采用问卷调查和个案访谈相结合的方式,选取南京市高淳县、江宁区、栖霞区、浦口区、六合区、建邺区各一个农村社区进行问卷调查,共计发放调查问卷300份,回收有效问卷294份,并选择若干农村家庭进行入户访谈,具体了解农民的收入和消费情况。

(一)家庭主要收入状况

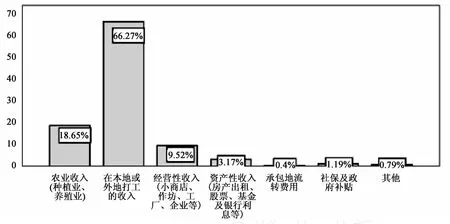

本次问卷调查共涉及294个家庭,1073人。在被调查家庭的1073人中,362人在家务农,502人在外打工,分别占被调查总人数的34%和47%。被调查家庭当前最主要的收入是本地或外地的打工收入,占66.27%;其次是农业收入,占18.65%;小商店、作坊、工厂企业等经营性收入占9.52%;房产出租、股票基金及银行利息等资产性收入占3.17%;承包地流转费用占 0.4%;社保及政府补贴占1.19%,其他占0.79%。(见图1)其中,家庭年收入1万元以下的家庭占7.3%,1-2万元的占28%,2 -3万元的占39.5%,3万以上的占25.2%。

(二)家庭主要支出状况

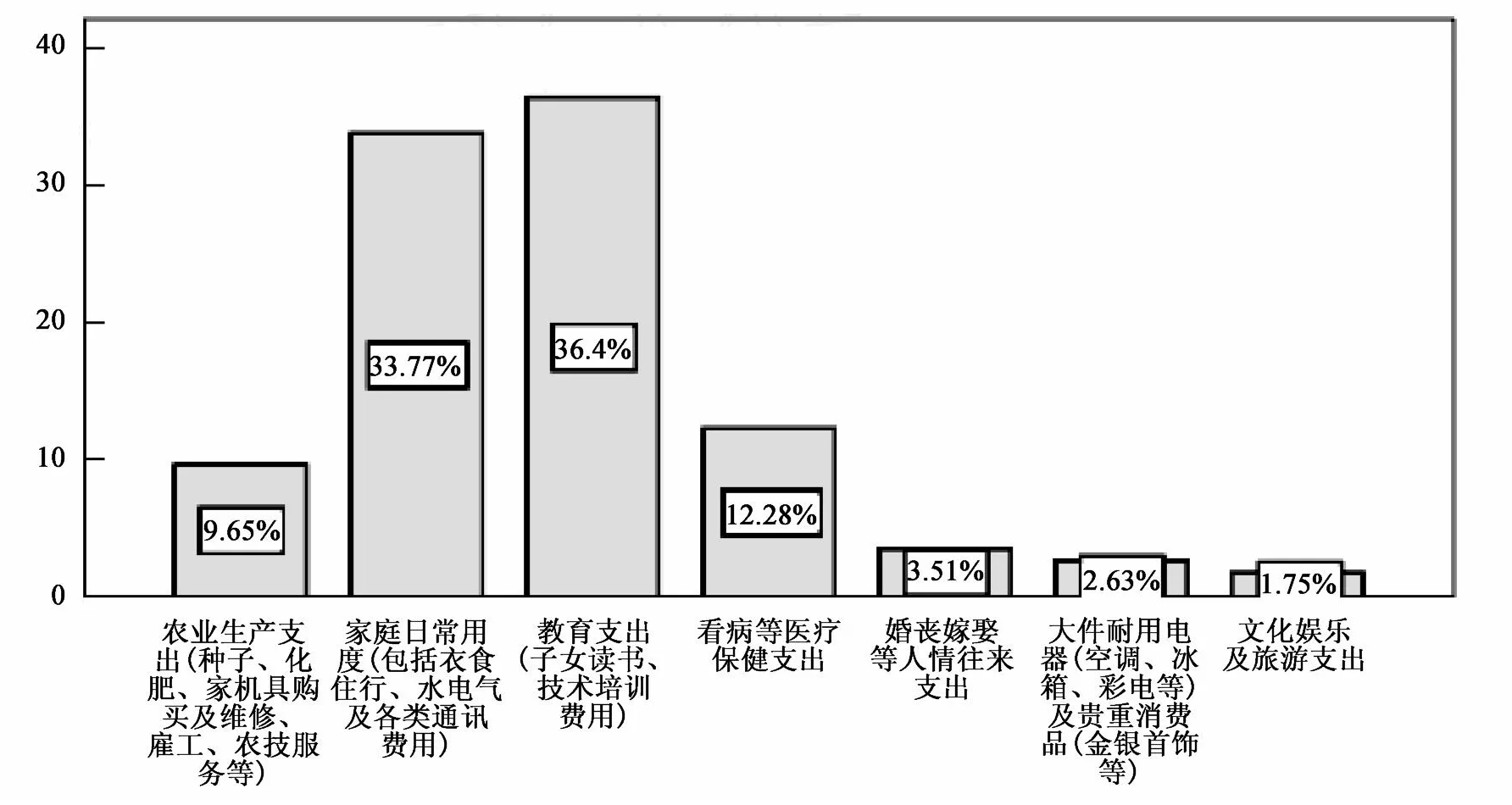

被调查的294个家庭全年支出了4501100元,平均每人支出4194.87元。如图2所示,家庭中最主要的支出是教育支出,占36.4%,其次是家庭日常用度支出,占 33.77%,看病等医疗保健支出占12.28%,农业生产支出占9.65%,婚丧嫁娶等人情往来支出占3.51%,大件耐用电器支出占2.63%,文化娱乐及旅游支出占1.75%。

(三)消费倾向状况

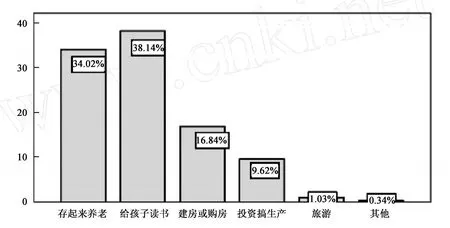

如图3所示,农村居民的消费倾向中最主要的还是给孩子读书,占到38.14%,存起来养老的占34.02%,建房或购房的占 16.84%,投资生产占9.62%,旅游占1.03%,其他占0.34%。

(四)产品需求状况

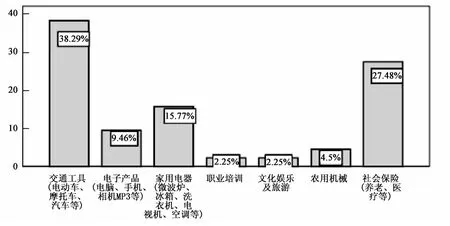

如图4所示,农民最需要的产品或服务是电动车、摩托车等交通工具,占38.29%,其次是社会保险,占27.48%,再次是微波炉、冰箱、洗衣机、空调等家用电器,占15.77%,电脑、手机、相机、mp3等电子产品占9.46%,农用机械占4.5%,职业培训占2.25%,文化娱乐及旅游占2.25%。

图1 农村家庭最主要收入

图2 家庭最主要支出

(五)影响消费的主要因素

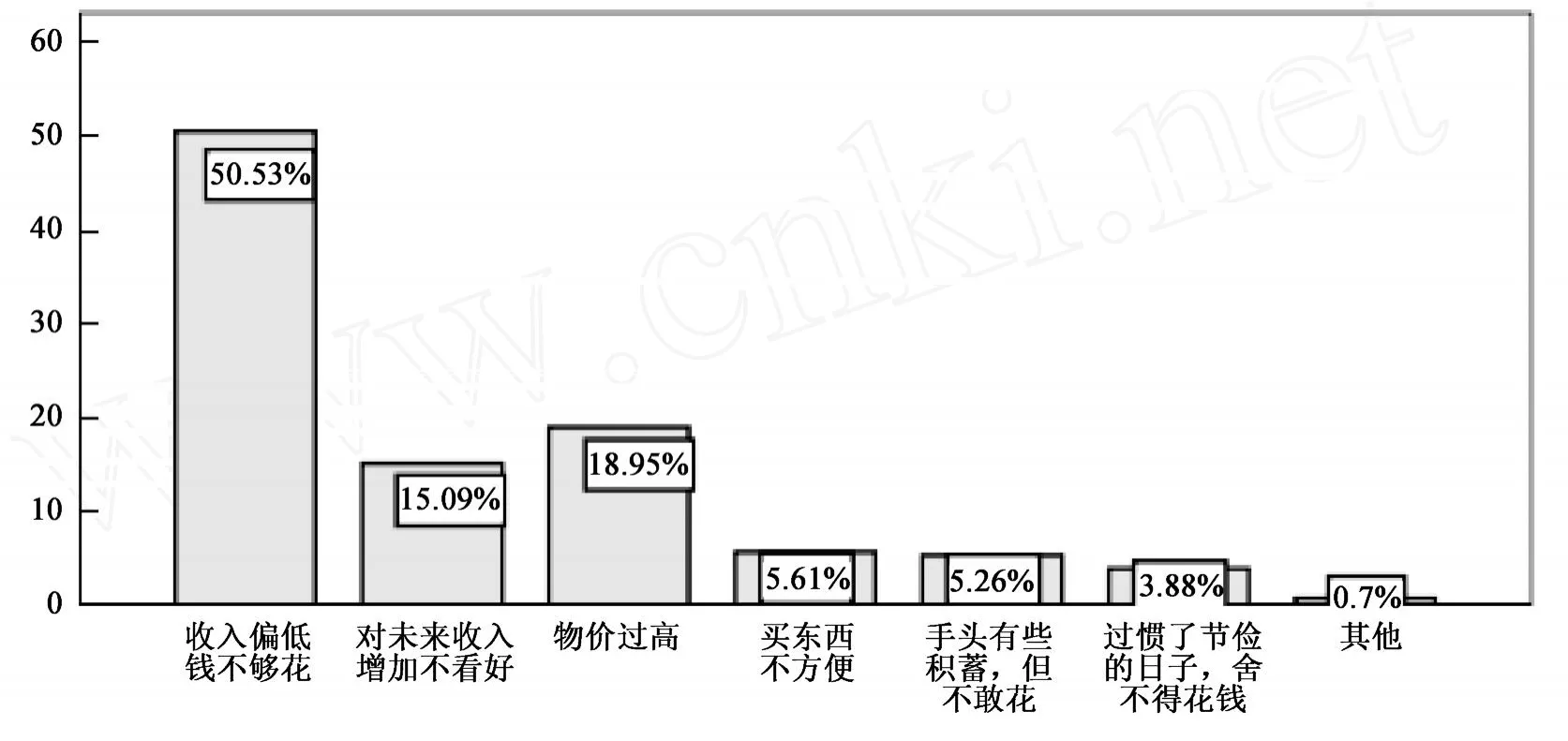

如图5所示,影响农民消费的最主要因素是收入偏低,钱不够花,占到50.53%;其次是物价过高,占18.95%;再次是对未来收入增加不看好,占15.09%;买东西不方便占5.61%;手头有些积蓄,但不敢花占5.26;过惯了节俭日子,舍不得花钱占3.86;其他占0.7%。

(六)存钱的主要目的

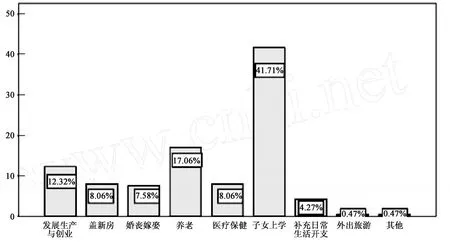

调查显示,农村家庭存款在5万元以上的占3.1%,2-5万元的占 22.6%,1-2万元的占48.3%,不足1万元的占26%。如图6所示,农民存钱最主要的目的是给子女上学,占41.71%;其次是养老,占 17.06%;再次是发展生产与创业,占12.32%;盖新房占8.06%;医疗保健占8.06%;婚丧嫁娶占7.58%;补充日常生活开支占4.27%。

(七)对信贷消费的态度

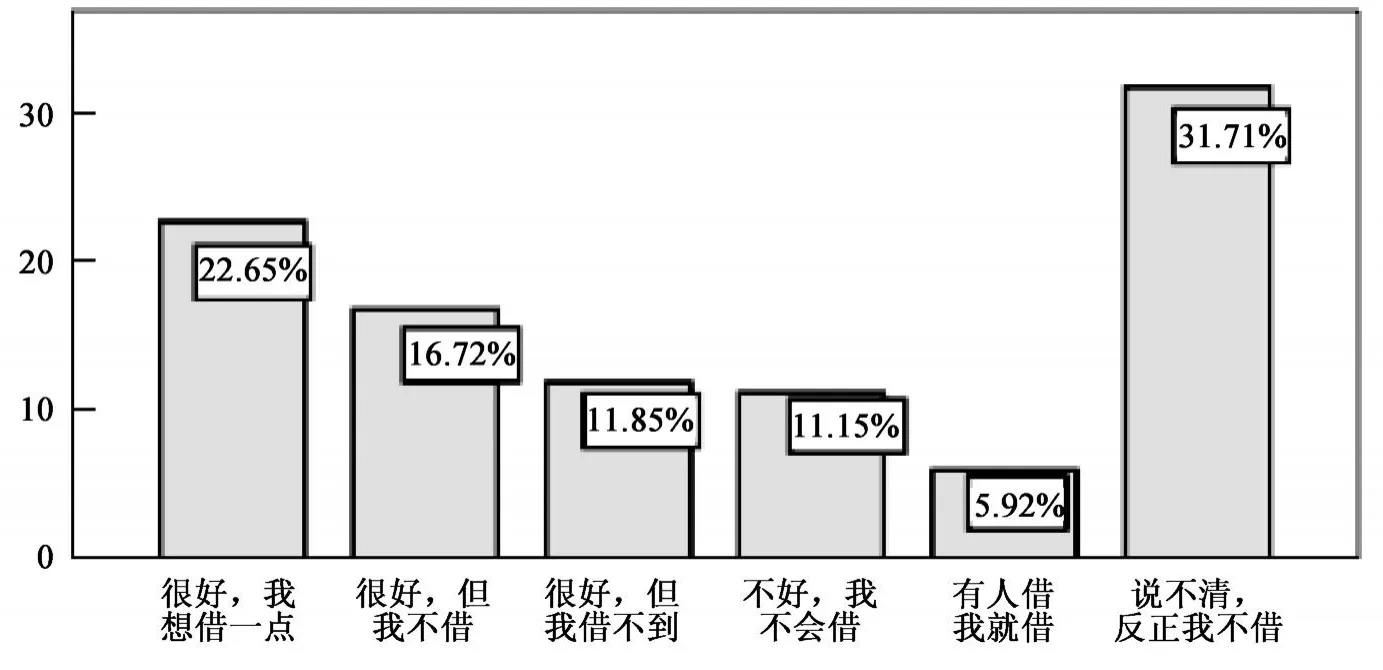

如图7所示,对于信贷消费的态度,31.7%的农民选择“说不清,反正我不借”;22.6%的农民选择“很好,我想借一点”;16.7%的农民选择“很好,但我不借”;11.8%的农民选择“很好,但我借不到”; 11.1%的农民选择“不好,我不会借”;5.9%的农民需按则“有人借我,就借”。

二、初步分析

(一)农民收入主要来源于工资性收入

从调查数据来看,被调查农民的主要收入是工资性收入,即在本地或外地的打工收入,占被调查家庭总收入的66.27%。在被调查家庭的1073人中,有362人在家务农,502人在外打工,分别占被调查总人数的34%和47%,外出打工的人数大大多于在家务农的人数,而且都是青壮年劳动力。在家庭收入构成中,农业收入占18.65%,即使加上承包地流转费用、社保及政府补贴,整个涉农收入也只占20%左右。这显示,一方面,农村劳动力转移对于农民收入增加和农民消费支出发挥了主要支撑作用,有利于农村的稳定和发展;另一方面,由于农产品价格的持续低迷和农业比较收益的降低,农业收入对农民收入的整体拉动能力下降,纯农户的收入偏低,而且近期内大幅度增加农业收入的可能性有限,再加上农民打工的收入往往是不稳定的,容易受到整体经济环境的影响,这就必然导致农民对预期收入不确定性的担忧,并影响农民的即期和预期消费开支。

图3 最倾向的消费

图4 最想购买的产品或服务

(二)教育消费成为农民消费的主要方面

从调查数据来看,在农民的主要支出中,教育费用占36.4%,排在第一位,成为当前最主要的支出项目。近年来,随着农村免费义务教育的逐步落实,我市农民用于义务教育阶段的教育费用大幅度减少,但农民子弟的非义务教育阶段的花费仍然是农民家庭的很大负担。这不仅反映在实际的教育开支中,而且也反映在未来的倾向消费中。调查数据显示,农民存钱的最主要目的是用于子女上学,占比为41.7%;在农民的倾向消费中,给孩子读书占38.1%,排在第一位,是最倾向的消费。教育消费在即期和预期的消费中都位居第一,从积极的方面看,它反映了农民对于教育的日益重视,有利于农民的素质能力提升和农村发展,但它所带来的消极后果也是显而易见的。从消费的角度来看,教育消费的偏高将挤占农民其他类别的消费支出,并抑制其他类别的消费意愿,包括用于农业生产的消费支出和消费意愿。例如,只有9.65%的农民家庭将农业生产支出列为家庭最主要支出,认为存钱的主要目的是发展生产与创业的只占12.32%,在最倾向的消费中,投资搞生产只占9.62%,这种状况将对农村的生产与消费的健康发展带来不利影响。

图5 影响消费的因素

(三)农民的实际消费潜力仍然有限

近年来,随着农村经济的发展和惠农强农政策实施,我市农民收入呈逐渐增长态势,农民的消费能力和消费水平也水涨船高。从数据来看,被调查家庭2008年年收入在3万元以上的占25.2%,年收入在2-3万元的占39.5%,1-2万元收入的家庭占28%,1万元以上的家庭占7.3%。大多数家庭的收入状况都有较大的改善。不过,从调查情况来看,农民对现有的收入状况仍然不尽满意。50.5%的被调查者认为“收入偏低,钱不够花”,影响了他们的消费。从家庭存款来看,只有极少数的家庭存款在5万元以上(占3.1%),近五成的家庭的存款为1-2万元(占48.3%),2-5万元的占22.6%,不足1万元的占26%,说明农民现有的家庭存款仍不富余。在家庭支出中,教育医疗等支出比例较大,影响农民的消费扩张和消费升级。农民为教育、医疗、养老存钱的储蓄倾向仍然很强。总的来看,农民的实际消费潜力仍然有限。

(四)农民对于社会保障的需求更加突出

调查显示,27.48%的被调查者今年最想购买的产品或服务是社会保险(养老、医疗、疾病等),排在第二位。25.4%的被调查者认为启动农民消费最关键的因素是“提高养老保险、医疗保险、低保等社会保障水平”,也排在第二位。这表明,农民对于社会保险的需求在整个消费需求中占有非常重要的位置。农民希望能够获得更大程度上的社会保险和保障,并愿意支付一定的费用购买服务,为未来生活投资,同时也期待政府和社会提供更进一步的支持。

(五)“家电下乡”还需要更契合农民需求

“家电下乡”是促进农民消费的一项重要政策,有利于拉动农村消费,促进行业发展,改善民生以及完善农村生产和流通体系。对于“家电下乡”的产品,38.6%的被调查者表示考虑购买,61.4%的被调查者表示不打算购买。在问及不打算购买的原因时,36.9%的被调查者表示“还是很贵”,46.7%的被调查者表示“已经有了”,16.4%的被调查者表示“不需要”。这表明,虽然相当一部分农民对“家电下乡”产品有购买意向,但也有六成多的农民没有购买意愿,不打算购买的主要原因是由于“已经有了”和“不需要”。调查显示,农民最需要的产品是交通工具(电动车、摩托车等),而在“家电下乡”活动中提供补贴的9类产品中,没有交通工具。后续启动的汽车摩托车下乡虽然弥补了这方面的不足,但农民对此了解不够。部分经济条件较好的农民对大屏液晶、滚筒洗衣机、3G手机等有一定需求,但它们又不在产品目录之中。因此,“家电下乡”还需要更契合农民的需求。

图6 存钱的主要目的

图7 信贷消费的态度

(六)部分农民对2009年的预期收入不乐观

对于2009年的收入预期,31.6%的被调查者选择了“增加”,43.9%的被调查者选择了“持平”, 24.5%的被调查者选择了“减少”。可见,农民对于2009年收入的增长,并不乐观。另一项数据也反映了这一判断。50.5%的被调查者认为影响家庭消费的主要原因是“收入偏低,钱不够花”,15.1%的被调查者选择了“对未来收入增加不看好”。预期收入不乐观将对农民的消费产生抑制作用。对传统的消费者来说,一般总是量入为出的,收入是消费的最主要的决定因素。农民购买力的基础是收入,即使有购买欲望,但没有消费能力,也难以形成现实的购买力。

(七)农村信贷消费的作用需要进一步发挥

农村信用合作社是农村最重要的金融组织,是联系广大农民的金融纽带。但由于一些原因,当前信用合作社的作用,特别是为农民提供消费信贷的作用仍然发挥不足。只有29.3%的被调查者认为信用合作社对农村发展帮助很大,19.9%的被调查者认为“贷款门槛过高,借钱难”,15%的被调查者认为“根本借不到钱”,35.5%的被调查者认为“跟我没有关系”。在走访一户从事皮毛加工的农民家庭企业时,业主表示目前想要扩大规模,发展生产,但是很难取得贷款。对于信贷消费,绝大部分被调查者积极性不高,许多人或者不了解,或者认为不好,或者认为好但也不借,仅有22.6%的被调查者选择“很好,我想借一点”。可见,农民对信贷消费、小额贷款等缺乏了解,这一方面与农村金融体系发展不够健全有关,另一方面也反映了农民的消费观念仍较传统,难以接受以负债的方式来提前实现购买力。

三、政策建议

(一)多渠道增加农民收入,提升农民消费能力,是促进农民消费的重中之重。

收入水平决定消费能力,农村消费市场的不活跃,根本上还是由于农民收入水平相对不高,消费能力相对偏低。因此,要想进一步扩大农民的消费,必须要从助农增收这个关键环节入手。由于受金融危机等因素的影响,目前我市农民增收的难度加大,亟需强有力的政策介入,确保农民收入的稳步增长。除了继续拓宽农业的增收渠道外,我们认为,还需要着重加强以下两个方面的工作:

一是要持续增加政府补贴占农民总收入的比重。农业是弱质产业,世界各国普遍采取了加大政府补贴增加农民收入的做法。目前我国政府补贴仅占农民收入的6%左右,而日本是58%,韩国为62%,欧美也普遍达到了20%—30%。2008年,我市通过“一折通”发放各项财政涉农补贴4.55亿元,共惠及全市69.9万农户,计206.9万农民,但这一金额在全市农民收入中所占的比例极为有限。另据统计,2009年上半年我市农民人均转移性收入410元,仅占农民同期人均现金收入的6%左右,其中的涉农补贴更低于这个比例。从本次调查来看,被调查农民收入构成中,政府补贴占农民收入的比例也很低。学术界对于增加政府对农民的补贴提出了诸多建议,例如,有人提出,直接将一部分财政收入平均分给农民,类似的建议虽然不尽恰当也很难操作,但确实反映了一种不可忽视的社会期待,政府应当高度重视,并采取有效措施持续出台新的补贴政策或更为长效的政策,不断增加农民的转移性收入,使政府补贴成为农民收入的重要来源,这也是让农民分享发展成果的一种积极的政策取向,它对于促进国民经济的健康发展也是有利的。

二是加大对农民工就业的扶持力度,维持并扩大农民的工资性收入。从我市农民收入的实际状况来看,农民的务工收入或工资性收入仍然是其收入的主要来源。稳定和增加农民收入,应充分考虑到这一现实情况,继续加大对农民工就业的扶持力度。在当前,要加大对返乡农民工再就业的支持,进一步明确促进农民工就业的政府责任,切实保障农村劳动力实现转移增收。

(二)加快建立和完善农村的教育、医疗和养老等保障机制,是消除农民的后顾之忧,促进农民消费的基础性工程。

农民要把钱留着给孩子上学,留着防病治病和养老,必然会抑制其即期消费需求。因此,要促进农民消费,当务之急是建立和完善农村的教育、医疗和养老等保障机制,进一步消除农民消费的后顾之忧,使农民能够放心消费、敢于消费。

一是要加强非义务教育阶段的教育救助。近年来,我市加大对义务教育经费的投入,积极推进义务教育阶段“免费提速”和“助学扩容”,减轻了农民教育负担。但由于高中和大学阶段费用居高不下,农民这方面的教育的负担仍然很重。以农民供养上高中和大学的孩子为例,供养一个高中生农民每年大约需要支出生活费和学杂费等各项费用不低于5000元,而供养大学生费用不低于1万元,按2008年全市农民人均纯收入8950元测算,相当于1.2个农村人口全年的收入才能供养一个大学生。目前,我市已经对非义务教育阶段城乡低保家庭子女实行入学救助,但它救助的范围仍然有限,如何开展针对农村中低收入家庭的非义务教育阶段子女的入学救助,这是一个需要研究解决的课题。

二是要加强农民大病救助的托底工作,切实预防因病致贫。我市新型农村合作医疗制度的实施,有效缓解了农民“看病难、看病贵”现象。但是对于收入较低的农民来说,即使新农合对农民实际住院补偿比达到了43.46%,患大病后高昂的医疗支出仍然容易导致因病致贫。因此,今后应当扩大农民大病救助的范围,加强农民大病救助的托底工作,对确实超出其支付能力的医疗费用实行免费或基本免费,真正落实“病有所医”。

三是要加快建立和完善新型农村社会养老保险制度。2008年我市出台《新型农村社会养老保险办法》以来,新农保工作已经取得了很大的进展。从入户调查来看,年满60周岁的农民都领到了养老钱,这对于缓解农民养老的后顾之忧有重大助益。当前,关键是要全面落实这项社会建设工程,尽快让农民享受到实在的利益,并随着新农保缴费和待遇的自然调整,不断提高养老保障水平。

农村社会保障工作要力争从制度层面全面保障农民的基本生活,提振农民消费的信心,增强农民的经济、社会安全感和幸福指数。只有这样才能从根本上增强农民对未来收入和消费的积极预期,减少旨在加强自我保障的预防性储蓄,增加即期消费,确保农村消费市场的繁荣。

(三)深入了解农民的实际需要,以需求为导向满足农民多样化消费需求,是促进农民消费的有效途径。

促进农民消费,必须重视对农村市场的调查研究,深入了解农民的消费需求,以需求为导向制定政策,提供服务,将有效需求转化为实际消费。以我市的“家电下乡”为例,目前虽然已经取得了显著的阶段性成果,但从我们的调查来看,愿意购买的农民不到四成,六成多的农民不打算购买。四成多的农民表示所提供的产品已经有了,说明供给与需求的存在较大差异,产品的吸引力不足。因此,对于“家电下乡”,建议加强农民需求调研,以农民的需求为导向提供产品下乡服务,采取多种措施进一步降低下乡产品的价格,让农民最大限度的享受到国家的惠农政策,满足农民的多样化需求,释放消费潜力,扩大政策的经济和社会效应。从长远来看,政府要在政策上加强支持引导,通过发挥财政资金的杠杆作用,引导更多的企业关注农村市场,开发适合农村消费的新产品,做到供需协调,满足农村居民现实的和潜在的消费需求。

(四)改进农村金融服务,加强对农民消费的信贷支持,是促进农民消费的重要杠杆。

由于农民传统上讲求收支相抵、略有节余,对未来收入增长预期不乐观,教育、医疗、子女婚嫁、赡养老人的负担较重,还款能力缺乏保障,消费信贷的风险较大等原因,农民的信贷消费往往是“启”而难动。从促进农民消费的需要和作用来看,应改进农村金融服务,加强对农民消费的信贷支持。一是要加强宣传,让农民更多地了解消费信贷这种金融服务,消除认识的盲区和误解,更新消费理念;二是要解决农村金融服务网点少,密度低,辐射能力有限的老问题,鼓励金融机构拓展农村业务;三是农村信用合作社等金融机构要真正面向农村,降低贷款门槛,创新服务方式,为农民消费提供更加便捷有效的服务。

(五)引导农民理性消费,在健康合理的消费中提高农民生活质量,是促进农民消费的落脚点。

启动农民消费,一方面是基于扩大内需,促进国民经济健康发展的需要,但根本目的还是通过促进农民的健康合理的消费,提高农民的生活质量,让农民享受现代文明的成果。从调查情况来看,目前我市农民的消费观念、消费意愿和消费行为已经趋于理性化,但也在不同程度上存在着相对保守的消费心理、建房与婚丧嫁娶中相互攀比、闲暇时间打麻将“小来来”等现象,文化、旅游等现代消费理念尚未普遍确立,生产性消费投入相对不足。政府和媒体应着重帮助农民树立健康理性和现代的消费观念,引导农民改善消费结构,杜绝“黑色消费”,减少“白色消费”,增加科技、文化、教育和生产等方面的消费。当前推动农村消费的各类工业产品下乡工作,应当充分考虑当前农民收入状况、实际消费潜力和未来收入预期,在宣传和推进中把握好尺度,防止产生挤占或抑制农民其他方面消费支出的负面效应。

(责任编辑:筱 文)

D668

A

1672-1071(2010)01-0100-07

2009-12-15

课题负责人:曾向阳。课题组成员:甘文华、周进萍、王春梅、李菁怡、马运军、孙景坛。