我国公民政治参与状况及影响因素实证分析

杨荣军

我国公民政治参与状况及影响因素实证分析

杨荣军

依据《中国综合社会调查报告》2006年的调查数据,分析了我国公民的政治参与现状及其影响因素。目前我国公民政治参与的愿望较强,但实际参与政治活动的公民比例较小。性别、年龄、户口、政治面貌、文化程度、参与愿望和幸福感等因素,对公民参与投票的影响显著。应进一步创新政治参与方式,疏通参与渠道,切实提高公民政治参与的程度和水平。

政治参与;参与愿望;参与行为;影响因素

一、相关理论与研究概况

政治参与是现代民主政治的核心,是政治现代化的重要标志。政治参与的有效性及其规模、程度,是判断一种政体是否民主的重要指标。现代民主理论认为,政治参与是公民沟通政治意愿、制约政府行为从而实现公民政治权利的重要方式,反映着公民在政治生活中的地位、作用和选择范围,体现着政治关系的本质。随着现代国家在社会生中的影响不断增强,民众通过政治参与表达自己的政治意愿,确保政府政策更多地建立在民意的基础上,日益成为一个政治系统稳定运行的重要保证。

国内学界一般将政治参与局限于活动,而不包括态度。广义的政治参与,应当包含政治参与意识和政治参与行为[1]。政治参与意识是政治参与行为的思想基础,任何政治参与行为都是在某种政治意识和心理动机的驱使下展开的,公民的政治效能感(认为自己能够影响政治家和政治秩序的意识)、公民对政治体系的信赖感和支持程度、公民关心政治过程的程度与政治责任感等,对公民是否参与政治以及在多大程度上参与政治都有巨大的影响。因此,研究政治参与,不仅要考察直接的政治行为,而且还要考察其背后的参与意识。美国著名的盖洛普民意调查,正是通过对选民政治态度和倾向的抽样调查来判断和预测选民的政治行为。美国学者巴恩斯就将公民阅读政治文章、了解政治知识视为政治参与,美国政治心理学家斯通也将“追踪报纸和电视报道”列为间接的政治参与。从中国目前的现实情况看,较低比例的政治参与行为(如投票、政治接触)与公民较高的政治参与愿望形成了极大的反差。如果仅仅研究直接的政治参与行为,而忽视政治参与意识,则无法看清中国政治参与的完整面貌。因此,在研究参与意识的同时,还要研究参与行为。

目前,关于政治参与的理论梳理较多,但实证调查分析还较少。张云武、杨宇麟以在厦门市进行的社会调查为依据,对城市居民的政治参与及其影响因素进行了实证研究[2];秦馨和唐清云以桂林为例,对城市居民政治参与及其主要影响因素进行了分析[3];胡荣就社会资本对城市居民政治参与的影响进行了研究[4]。还有学者就农民工、女性、大学生等群体的政治参与进行了调查研究。总体上看,这些调查研究的抽样范围局限于某个特定地域,其研究结论难以推论到更广的范围。由于类似研究较少,各种研究数据也缺乏相互印证和支持。

二、公民的政治参与愿望

我们主要从政治参与愿望方面来考察政治参与意识(本文所用数据,采自《中国综合社会调查报告(2003-2008)》[5]中2006年的统计数据)。

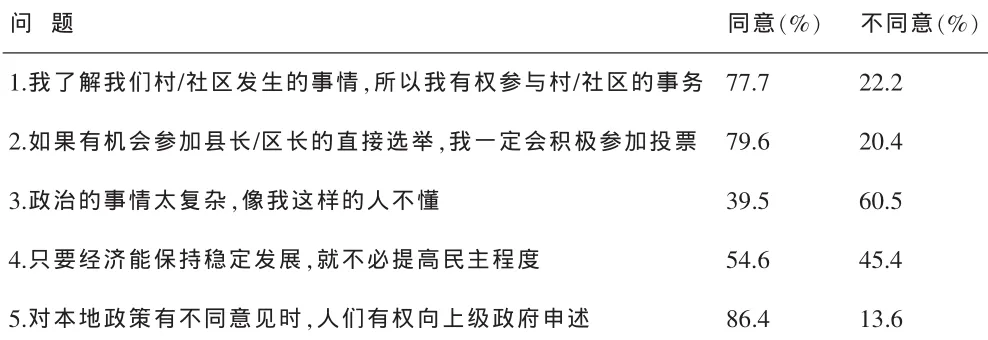

政治参与愿望,即公民平等参与政治事务的愿望和强度。为考察公民政治参与愿望,笔者选取了参与村社事务等5个问题,来衡量公民的参与愿望。将没有作答的样本剔除后,调查结果如表1。由表1可知,公民参与政治和公共事务的愿望比较强烈,但是对民主政治的认识还不够深刻,功利性、动员型参与较多,而主动型参与较少。主动参与水平是衡量一国政治民主化程度的重要指标。一般来说,在民主程度较高的政治体系中会有较高的主动参与水平。

表1 公民政治参与愿望

为进一步考察公民的政治参与愿望水平,我们将1、2、5题的“非常不同意”“不同意”“同意”“非常同意”分别按1、2、3、4进行赋值,3、4题按4、3、2、1进行赋值,然后加总求得平均数,最低为1分,最高4分,分值越高,表示政治参与愿望越强烈。分析结果显示,在8083个有效样本中,公民的政治参与愿望均值为2.7584,标准差为0.3706,这表明整体参与愿望较高。

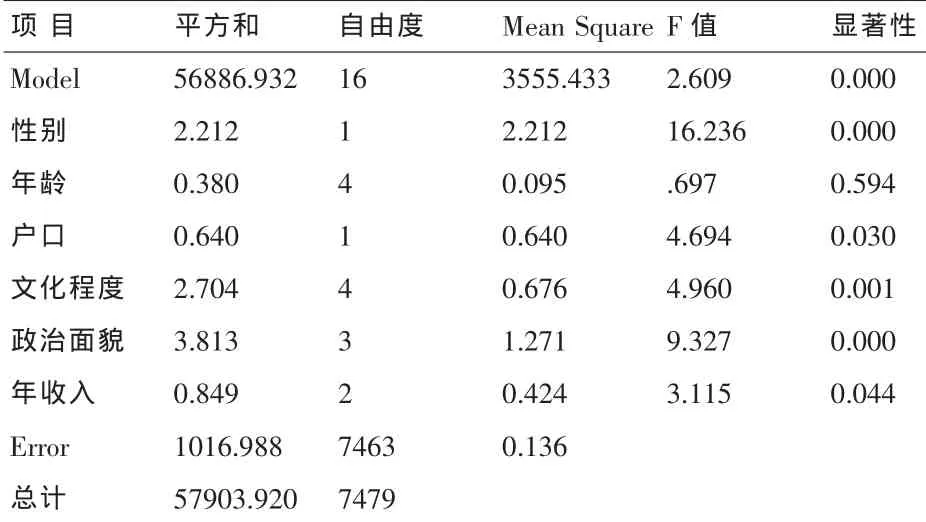

为了解公民政治参与愿望的影响因素,我们以公民的社会背景变量为自变量,对公民政治参与愿望进行考察。由于这些变量主要属于分类变量,故采用单因变量多因素方差分析手段。分析结果显示,性别、户口、文化程度、政治面貌、收入等经济社会因素对公民政治参与愿望的影响显著,但年龄的影响并不显著(见表2)。(R Squared=0.982)

表2 公民政治参与愿望的影响因素(n=9278)

就性别来看,男性的参与愿望显著高于女性,而各年龄组的参与愿望没有显著差异。非农业户口的参与愿望显著高于农业户口,而蓝印户口①的参与愿望高于城镇户口。文化程度分为文盲、小学、初中、高中、大学五个组,政治参与愿望随着文化程度的增加而升高。党员的参与愿望高于团员,团员高于群众。随着个人收入的增加,参与愿望也随之升高。

三、公民的政治参与行为

政治参与的主要形式有选举、投票和主动接触、政治结社等。下面主要从选举投票和主动接触两方面来考察我国公民的政治参与行为。

(一)参加政治选举

选举是公民最重要的政治参与手段和参与行为。公民实际参加选举,才能维护自己的选举权和被选举权。选举是民主政体产生政府的形式,是政府权力合法性的来源和依据。

政治投票是公民在选举、罢免等各领域表达自己政治倾向的基本方法。这里根据调查对象参与人大代表选举活动的情况来考察公民的参与投票活动,调查统计结果如表3。在最近一次的人大代表直接选举中,调查对象中参加了投票的仅占25.5%,没有参加投票、推荐候选人等选举活动的达64.5%。在选举活动中,动员型、被动型参与较多,主动型参与较少,参加推荐候选人的仅占5.2%,鼓励其他人投票的占3.4%。

表3 最近一次人大代表选举活动参与率(复选)

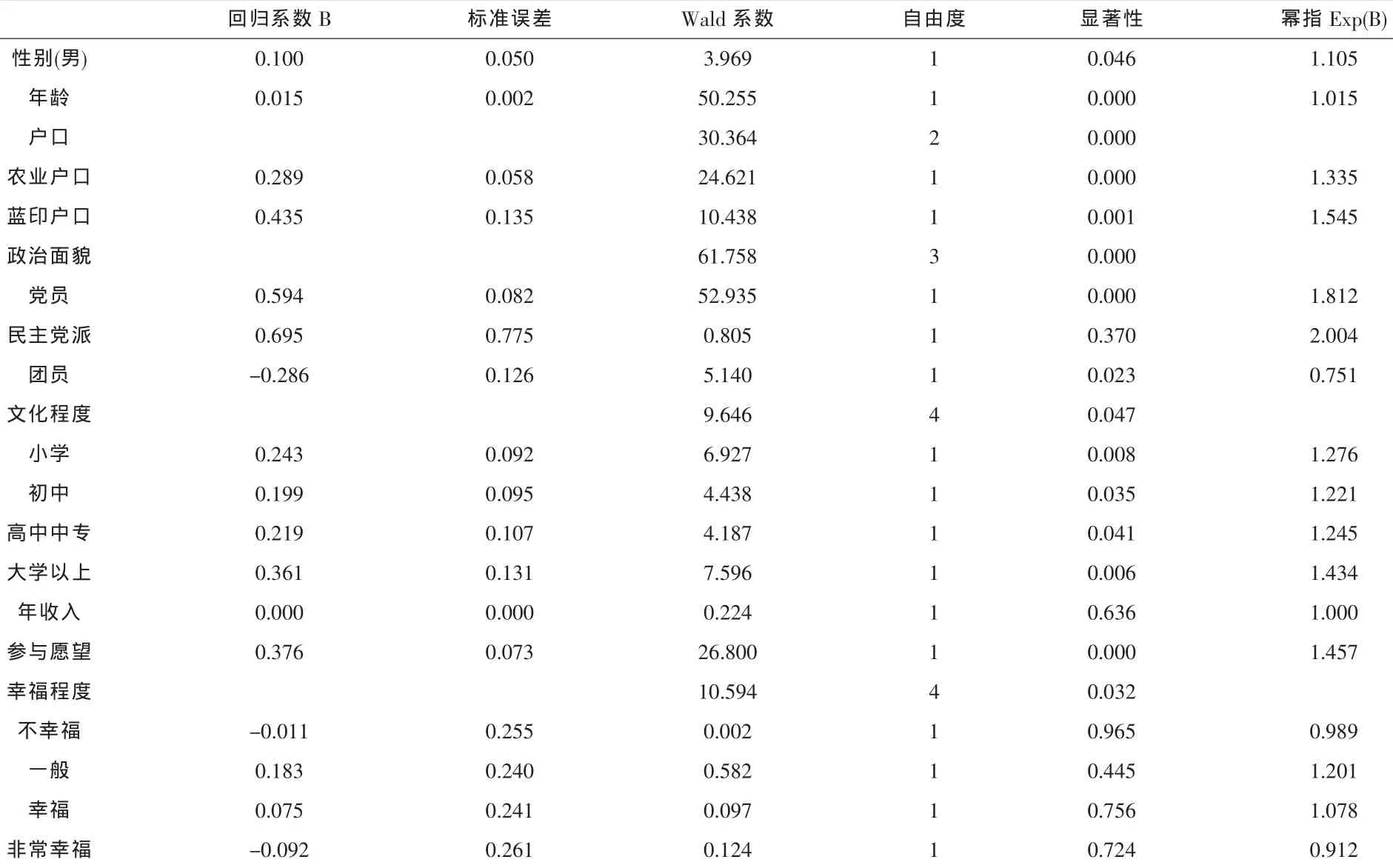

影响公民投票行为的因素多而复杂,公民所处的社会环境与社会地位会对投票产生影响,例如美国大选中种族和宗教因素对选民的投票倾向有很大影响。各种社会地位变量和投票之间的相互关系是不稳定的,会受到政治文化的深刻影响。例如,一般而言,城市居民更热衷于政治参与,但在农村组织化程度较高的国家,如日本、法国、以色列,农村的参与比率要高于城市。这里,主要考察背景性因素和政治参与愿望等主观性因素与公民投票行为的相关性。由于公民是否参加投票属于二项分类变量,因此采用二项逻辑回归(Binary Logistic)进行检验。结果如表4,其中性别以女性为参照,户口以城市户口为参照,政治面貌以群众为参照,文化程度以文盲为参照,幸福程度以非常不幸福为参照。

回归分析显示,户口是影响公民投票的重要变量。蓝印户口投票几率最高,农业户口参加投票的几率大于城镇户口。交叉频数分析显示,农业户口、蓝印户口、城镇户口公民参加投票的比例分别为26.9%、31.9%和23.7%。非农户口(蓝印户口)的投票率最高,可能是由于该群体未完全取得与城镇户口完全同等的权益,迫切希望通过政治参与争取平等权益。

就政治面貌而言,党员的投票几率是群众的1.6倍,这与党的执政地位、党员较高的政治意识和组织程度是相符的;共青团员的投票率低于普通群众,可能是由于群体流动性较强、学习和工作压力大,没有精力和闲暇参与投票。

年龄对投票率的影响显著,投票率随着年龄的增长逐步提高。交叉频数分析也证实,30岁以下、30~40岁、40~50岁、50~60岁、60岁以上这5个年龄组,参加投票的比例分别为16.7%、24.6%、28.5%、29.8%、28.9%。50~60岁年龄组投票率最高,60岁以后的投票率有所降低。年龄越小投票率越低,40岁以下年龄段投票率低于总体水平,18~20岁的投票率仅为8.6%。青年群体较低的投票率,是由于忙于事业和谋生,没有闲暇参与公共活动,与各种政治组织和社会组织的联系也不紧密[6]。青年本应是最富有政治热情的社会群体,其较低的政治参与率应当引起执政者的高度重视。

表4 公民投票影响因素回归分析(n=9278)

文化程度方面,投票率由低到高依次为:文盲及扫盲班、初中、高中和中专、小学、大学。未受学校教育者投票率最低,小学和大学文化程度的投票率较高。交叉频数分析发现,在大学学历中,成人高等教育的投票率明显高于正规高等教育的投票率,其中成人专科和正规教育专科的差异达到显著水平。可见,学历对投票的影响是复杂的,并非学历越高投票率就越高。

收入对投票率的影响不显著。政治参与愿望对投票率的影响非常显著,同参与愿望低的公民相比,参与愿望高的公民参加选举投票的几率更大。幸福感对投票率也有显著影响,幸福程度“一般”的公民投票率最高,自我评价“不幸福”或“非常幸福”的公民投票率较低,总体上呈“两头低、中间高”的倒U型。

(二)权益维护和利益表达

公民为了群体利益或个人利益主动接触政府,陈述自己所关心的问题,维护自身的合法权益,这是政治参与的重要形式和较高层次,参与者不仅要决定参与的目标和内容,付出时间、人力和财力方面的代价,而且还承担相当的政治风险。公民主动维护自身权益、表达合法诉求的状况,真实反映了政治参与渠道的畅通程度和公民的政治效能感。当公民认为自身的政治参与行为能够发挥作用,就会积极通过参与维护自身权益;如果公民认为即使自己采取行动,也不能达到预期目的,便会选择忍受,主动维权的比例就会比较低。

为考察公民通过权益维护方式参与政治的状况,笔者选取“在您印象最深的一次因污染而受害的事件中,您是否采取了一些行动”这一问题的调查情况进行分析。调查结果显示,在664个遭遇到污染受害的样本中,仅有25.5%的人采取了实际行动来维护自身权利,绝大多数人选择了忍让。在维权手段上,有44.4%的受访者选择“直接与污染者交涉”,43.2%的受访者选择“找政府有关部门处理”,而选择“向新闻媒体反映”和“向法院提起诉讼”的仅为4.1%和1.2%。在没有采取行动的原因中,22.4%的人是“没想过采取行动,忍忍也能过”;43.4%的人是“想过采取行动,但是知道没有用”,26.3%的人是“不知道怎么办”或者觉得“太麻烦代价太大”。已经采取行动维护自身权利的受访者,对维权结果的满意度也是非常低的。对结果表示满意的仅占22.5%,表示不满意的高达63.3%。可见,就重大权益维护来说,政治参与的渠道还不太畅通,公民的政治效能感较低。

四、基本结论

通过上述对政治参与意识和参与行为的统计分析,我们得出以下几点结论:

第一,总体来看,公民的政治参与愿望较强。公民的政治参与愿望均值为2.7584,标准差为0.37062,这表明参与愿望较高。性别、户口、文化程度、政治面貌、年收入等经济社会因素对公民政治参与愿望的影响显著。年龄对参与愿望的影响不显著。我国公民较高的政治参与意识,一方面有利于政治参与的扩大和政治民主的推进;另一方面,也对政治参与制度和机制建设提出了较高的要求。

第二,就现实生活中公民的政治参与行为来看,公民的参与比例较低。参加投票的比例仅为25.5%,没有参加投票、推荐候选人等任何选举活动的达64.5%。进一步分析表明,性别、年龄、户口、文化程度、政治面貌、参与愿望、幸福感等因素,对公民是否参加投票的影响显著。收入对投票率的影响不显著。合法权益受到损害后,公民主动接触政府维权的比例较低,仅有25.5%的人采取了实际行动来维护自身权利,74.5%的受害者选择了忍让。其中,对维权结果满意的仅占22.5%,不满意率则高达63.3%。这说明政治参与的渠道不太畅通,公民的政治效能感偏低。

公民较高的政治参与愿望和较低的参与行为是我国政治生活中的一个矛盾的现象。政治参与的压力客观上要求国家为公民提供高效的制度化渠道,一旦政治体系无法满足民众的要求,就可能引起政治不稳定。著名政治学家亨廷顿认为,如果政治制度化程度很低,参与渠道不畅通,公民的参与愿望无法得到满足,就有可能引起政治不稳定。因此,执政党和政府应当顺应民意,不断创新政治参与方式,疏通参与渠道,加强制度和机制建设,促进政治参与的有序发展。

[1]周云.关于都市职业女性政治参与意识及其影响因素的实证研究[J].理论与改革,2007(3).

[2]张云武,杨宇麟.城市居民的政治参与及其影响因素的实证研究[J].内蒙古大学学报:哲学社会科学版,2009(4).

[3]秦馨,唐清云.城市居民政治参与的主要影响因素及特点研究[J].广西师范学院学报:哲学社会科学版,2006(3).

[4]胡荣.社会资本与城市居民的政治参与[J].社会学研究,2008(5).

[5]中国人民大学中国调查与数据中心.中国综合社会调查报告(2003-2008)[R].中国社会出版社,2009.

[6]熊易寒.社区选举:在政治冷漠与高投票率之间[J].社会,2008(3).

book=15,ebook=410

D616

A

1673-1999(2010)23-0015-04

杨荣军(1979-),男,硕士,中共成都市成华区委党校(四川成都610051)讲师,研究方向为中国政府与政治。

2010-09-12