论自成一家的黄庭坚

梁 燕

(茂名职业技术学院,广东 茂名 525000)

论自成一家的黄庭坚

梁 燕

(茂名职业技术学院,广东 茂名 525000)

黄庭坚,最能代表宋代文学特色风貌和发展成就的诗人。他的诗歌以鲜明的风格特征而自成一体,当时就被称为“黄庭坚体”或“山谷体”,影响深远,追随、效法的诗人颇多。

黄庭坚;自成一家;山谷体

一

黄庭坚,最能代表宋代文学特色风貌和发展成就的诗人。他多才多艺,集诗人、词人、散文作家、书法家为一身,堪称为大家。他的诗歌以鲜明的风格特征而自成一体,当时就被称为“黄庭坚体”或“山谷体”。因此,在宋人眼里,黄庭坚的诗歌就是宋诗的典型代表。对于黄庭坚的成就,历代学者的评价甚高。

胡仔《苕溪渔隐丛话》曰:

“余读豫章先生传赞云:‘山谷自黔州以后,句法尤高,笔势放纵,实天下之奇作,自宋兴以来,一人而已矣’。此语盖本吕居仁《江西宗派图叙》而言。《叙》云:‘国朝歌诗之作或传者,多依效旧文,未尽所趣,唯豫章始大出而力振之,抑扬反复,尽兼众体’”。[1]

陈岩肖《庚溪诗话》云:

“山谷之诗,清新奇峭,颇造前人未尝到处,自成一家。此其妙也。至古体诗,不拘声律,间有歇后语,亦清新奇峭之极也”[2]P187。

刘克庄在《江西诗派小序》也称赞他的独创性:

“豫章稍后出,荟萃百家句律之长,究极历代体制之变,搜猎奇书,穿穴异卓然自立闻,作为古律,自成一家,虽只字半句不轻出,遂为本朝诗家宗祖。”[3]

一句“诗家宗祖”,道出了黄庭坚在宋代诗歌发展上的重要性:他独辟蹊径,创立山谷诗法教人做诗,让后人有门径可学。一时间仿效者成风,在当世终成诗社宗派之一代宗师。

然而,对山谷进行批评的评论家也为数不少。其中张戒的《岁寒堂诗话》、严羽的《浪沧诗话》、元好问的《论诗绝句》都多有著述。尤其是金王朝的王若虚,是主攻山谷最强最广者。他诋诮山谷诗“有奇而无妙,有斩绝而无横放,铺张学问以为富,点化陈腐以为新”[4]P518。不管往论者是对黄庭坚正反取舍还是贬仰毁誉,都集中在他的“无一字无来处”、“点铁成金”、“夺胎换骨”等的诗学主张。而这正是黄庭坚最足以体现宋诗的风范所在,“没有黄诗的新变就没有那么热闹的唐宋诗之争”[5]。

黄庭坚在创作上追求独特的个性。他大胆创新,不甘于人后的精神,较同时代诗人相比是更为强烈。“听它虎口箸,我不为牛后”(《赠高子勉之三》);“文章最忌随人后”(《赠谢敞王博喻》);“随人作计终后人,自成一家始逼真”(《以右军书数种赠丘十四》)。这些带有强烈感情色彩的话语,无不透露出黄庭坚的苦心经营和追求。他这种的求新求变的精神,无论从宋代诗坛还是从整个诗歌史来看,都是相当突出的,有着深刻的时代意义。黄庭坚试图寻找新的路径,走前人没走过之路,在诗歌上“独辟门户”。他一直苦心研诗,在自己的立场上总结前人的得失,汲取先贤在艺术表现方面的一些长处,总结了一套与唐诗截然不同的诗歌创作理论,并在实际的诗歌创作中充分实践,显示出前无古人的“开创性”。

在求变求新的动机驱使下,黄庭坚以传统反传统,把学习模仿和借鉴古人作为创新的重要手段。他明确提出:“作文必须摹古人,百工之技,亦无有不法而成者”(《论作诗文》)。很显然,这是与蹈袭剽窃有着本质的不同的。

二

唐诗对宋人来说是一座难以超越的高峰。宋诗若不走“翻转变异”之道,将流于剽窃抄袭。知难而退,无可退路;知难而进,就步进新境界。黄庭坚也深感时代的局限与创作中的困惑。面对困境,他采取的做法是“夺胎换骨”,虽出人意表,却体现了他的艺术匠心。北宋惠洪《冷斋夜话》引述:

“诗意无穷,而人之才有限,以有限之才,追无穷之意,虽渊明、少陵不得工也。然不易其意而造其语,谓之换骨法;窥入其意而形容之,谓之夺胎法”[6]P321。

“换骨法”是一般不改变原诗的基本诗意,以自己的言词写前人的诗意,使之生新。是他煞费苦心总结出来的,对文学遗产的一种继承和借鉴的方法。“夺胎法”是将前人字句略加点窜,转化或提升,即成自己的作品。如白居易诗句:“百年夜分半,一岁春无多。”黄庭坚改为:“百年中去夜分半,一岁无多春再来”。类似的例子很多。

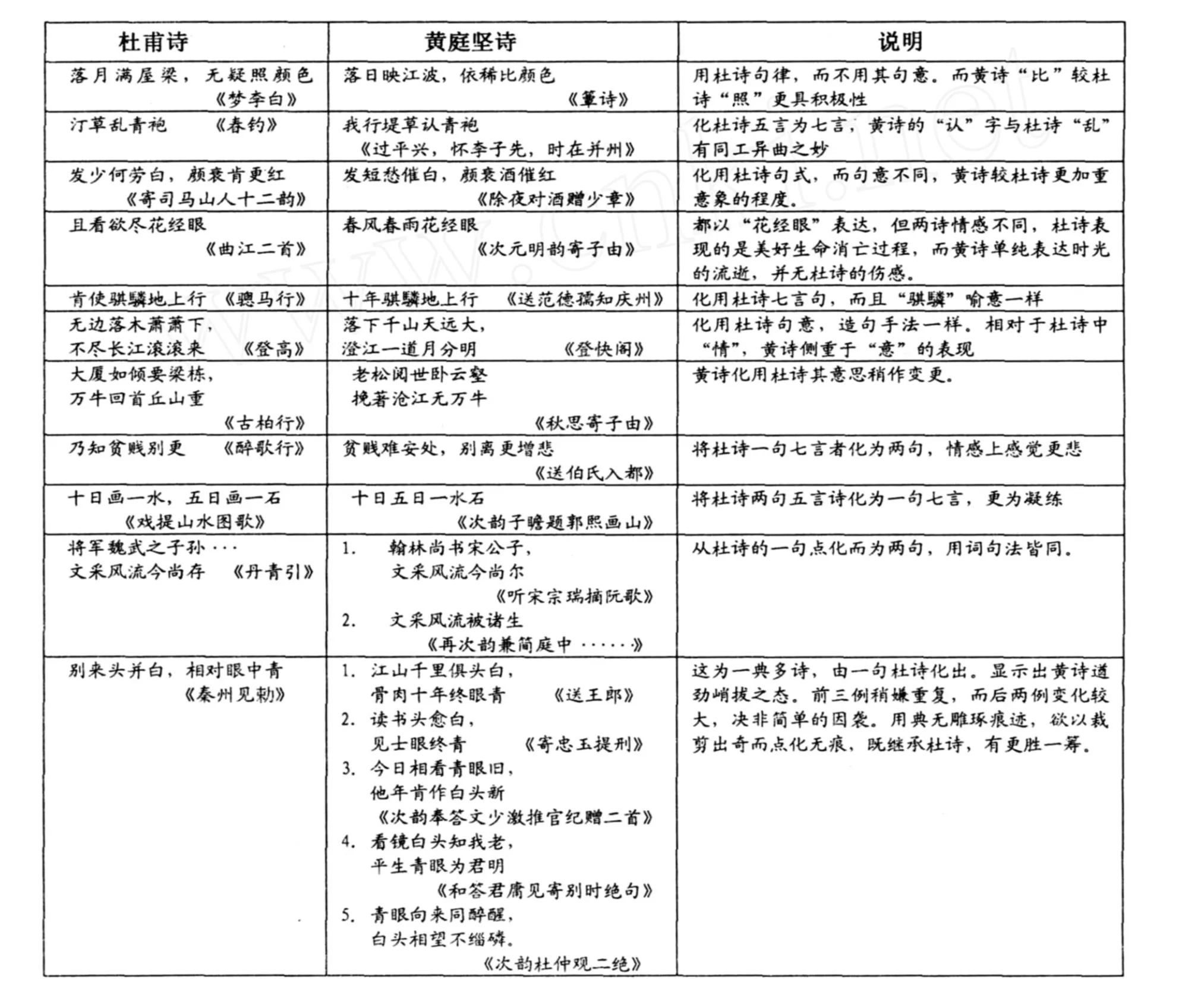

黄庭坚特别喜欢和擅长点化杜甫的诗句。试将两人部分诗句作对比,看看其中的变化:

《次韵杜仲观二绝》为一典多诗,由一句杜诗化出。显示出黄诗遒劲峭拔之态。前三例稍嫌重复,而后两例变化较大,决非简单的因袭。用典无雕琢痕迹,欲以裁剪出奇而点化无痕,既继承杜诗,有更胜一筹。上表只选取黄山谷模仿、化用杜甫的部分有代表性的诗句比较。

黄诗改动的并不多,增加一两个字或加上或删减词组,但诗句的意义、诗歌整个意境有了很大的不同,可见山谷之功力。当代学者金启华在其作《杜甫诗句对黄山谷之影响》中,罗列出山谷模仿杜甫的诗句共有259诗句。其中有一字不变的,有变一二字或三四字的,有七言化五言的,有五言化七言的,有用其意不用其语的,有稍易其诗意的,甚至还有由一句杜诗而点化成两句、三句乃至为五句的,可知山谷对杜诗的喜爱、熟悉,以致诗里处处可见杜甫的影子。“知杜甫诗句对黄山谷之影响,则杜甫与江西诗派之关系,可谓渊渊有自矣”[7]。“只有了解黄庭坚这一点,才能理解黄庭坚”[8],诚如清人方东树所言:“欲知黄诗,须先知杜,真能知杜,方知黄矣”[9]。“自唐以来,钦佩杜甫的人很多,而大吹大擂的向他学习的恐怕以黄庭坚为最早”[10]P155选择了杜甫,这对黄庭坚的诗歌风格的形成和诗艺的开创有着相当重要的作用。他学习杜甫是因为杜诗炉火纯青,是数百年诗坛的翘楚,是值得摹学的典范。世人都知杜甫极为重视对字句的锤炼,所谓“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休”[11](《江上值水如海势聊短述》)。因此黄庭坚做诗,也极为重视用字的锤炼。他用字讲究的是“无一字无来处”。他说:“自作语最难。老杜作诗,退之作文,无一字无来处;盖后人读书少,故谓韩、杜自作此语耳。古之能为文章者,真能陶冶万物,虽取古人之陈言入于翰墨,如灵丹一粒,点铁成金也”[12]P316(《答洪驹父书》)。

其代表作《寄黄几复》堪称“无一字无来处”的典范:

“我居北海君南海,寄雁传书谢不能。桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。

持家但有四立壁,治病不蕲三折肱。想得读书头已白,隔溪猿哭瘴溪藤。”

此诗字面较为平常,典故也不生僻而常见,但经过巧妙的艺术构思,取得了新奇的艺术效果。从首句开始就引用了典故,感觉典故于他胸中藏着,随时都可以拿来用。用起来贴切、自然,化俗熟为生新。黄庭坚不仅运用典故,而且用典必须活用创新,决不堆砌。如《和答钱穆父咏猩猩毛笔》,全诗八句均借用典故组合而成,但不用其原意,而是或用其字面意,或反用其意,或翻出新意,充满了诙谐之趣。正如古人说,善用典者如水中着盐,看似白水,一尝则有盐味。王夫之批评黄庭坚“除却书本子,则更无诗”(《夕堂永日绪论》),事实上并不然,信手拈来处需颇深的功力,是黄庭坚苦心创作而得,“是在丰富的历时文化遗产中的创造,如果没有对于历时文化的苦读,是难以做到的。”[13]P296

讲究字字要有来历,并不是简单的照搬、复制前人的诗句就行,而是在广泛了解、全面把握前代优秀作品的基础上的化熟为生,以故为新;对古人的佳句善字并不只是生吞活剥地借用,而是避俗去熟,以俗为雅。具体的方法就是采用“点铁成金”和“夺胎换骨”。

“点铁成金”的意义在于创作中对古人的陈言无需回避,可以展开光明正大的再创造,它是另一种形式的创新。在《签洪驹父书》中,黄庭坚试图告诉世人:杜甫、韩愈创造的精美妙辞其实也是从前人那里得来的,只不过后人读书读得少,没有发觉罢了。

从“点铁成金”的诗论中,我们可以看到黄庭坚对模仿理论的支持。在这里,黄庭坚点明模仿其实是创新的一种手段,使旧的东西获得新的生命,是符合诗歌语言锤炼规律的,如果仅仅看成是蹈袭剽窃未免太武断。它以诗人的主观思想和艺术修养作为统摄万物的根本,对陈言进行铸炼、转化为“自作语”,目的在于推陈出新。相对于唐诗,这无疑是一种创新。

黄庭坚诗歌创作除注重炼字,最讲究的是诗歌的“句法”。王水照先生认为句法是黄庭坚诗歌理论的核心。其所包括的内容有句子的结构、运用语言的法则、与诗歌字句相关的“句中有眼”,平仄、用韵等等。因为自中唐以来,律诗已形成规范化、程式化的风格定式:音节和谐、声调圆美。要改变这固定的风格定式,是黄庭坚的目的和审美追求,因此他首先要从“句法”入手。在研究尝试了前人各种各样常用的、不常用的句法后,黄庭坚“荟萃百家句律之长”(刘克庄《江西诗派小序》)而自创一体。他在句法上的刻意求新,完成了苏舜钦、王安石以来对唐风改变的努力,而且创作的技巧法度更加多样,意境上表现出一种“平淡而山高水深”的境界,从而有了“宋人习气”。“从这个意义上来说,黄庭坚完成了宋调的创造”[14]P112。

“山谷体”最大的特色就是“奇”。首先是讲究拗律,体现为以散文化的句式改变诗句的节奏。他借用“以文为诗”的笔法改变诗的固定节奏,造成拗口奇崛。如五言诗的节奏是上二下三、六言为上四下二、七言为上四下三,黄庭坚有意改为:五言诗“石吾甚爱之”为上一下四;六言诗“我不为牛后人”为上三下三;七言“管城子无食肉相”为上三下四等等。不按格律的做法,给人的感觉是新奇的,也为黄庭坚择取而创为诗法的原因。此类诗大拗大硬,奇崛劲挺,为表现幽僻清绝的境界创制了恰到好处的语音外壳。黄庭坚的三百多首七律中就有一半是拗体。

其次为好押险韵。为了同西昆诗人立异,他还押险韵,作硬语,连向来讲究声律谐协和词彩鲜明等有成效的艺术手法也抛弃了。如《子瞻诗句妙一世,乃云效庭坚体,次韵道之》次险韵而因难见巧,最能体现此特点。苏轼在《宋杨孟容》中有“寸心不自降”,用“降”韵已很奇特了,而黄庭坚此诗次韵说“坚城受我降”,较之苏诗又胜一筹。押险韵又能稳妥精当,这正是黄诗过人之处。可以改变圆熟之缺陷,给人生新之感觉,还在艺术上层出不穷,字句稳妥,显示出炉火纯青的技巧。所以张戒说:“以押韵为工,始出韩退之,而极于苏、黄。”[15]P452

黄庭坚有意作诗,却又追求无意于文,看似矛盾,而实则统一。他所追求的是平淡基础之上的点铁成金,是在夺胎换骨之后的无斧凿痕,是诗人阅历的加深和修养的提高,已渐渐达到炉火纯青、形迹尽泯的一种“平淡而山高水深”的境界。由此可见平淡之美是宋代诗坛的整体性追求,黄庭坚的创作道路也是以此为终极目标的。

三

细究黄庭坚的诸多诗法,乃是以宋代当时的求新的精神为创作动机的。他所创发的诗法皆是刻意为诗、与众不同,以达到另辟蹊径、自成一家的目的。他以鲜明的个性特色引领诗坛,与苏轼形成“苏黄”并称局面。缪钺在《论宋诗》一文开篇就提到“:元以后,诗人迭出,不出苏黄二家。而黄之畦径风格,尤为显异,最足以代表宋诗之特色,尽宋诗之变态。”黄庭坚推崇学识技法,诗风瘦硬峭劲,生新奇拗,具有独特的宋人气象,体现了宋调的艺术特征。他所提出的与唐诗截然不同的诗歌主张和实践,从而使“以才学为诗”从一种单纯的诗歌技巧,上升为诗歌创作观,进一步推进了宋诗偏重知性、“以才学为诗”的倾向。

勇于剖破藩篱即成大家,黄庭坚作诗强调“夺胎换骨”、“点铁成金”,不管用何种方法,归根结底就是为创新,最终能独开一派,成一代宗师。所以说,黄庭坚是最具“宋调”本色的大家。

[1][宋]胡 仔.苕溪渔隐丛话·后集(卷二十二)[Z].北京:人民文学出版社,1962.

[2][宋]陈岩肖.庚溪诗话[Z].转引自朱自清.宋五家诗钞[A].上海:上海古籍出版社,1980.

[3][宋]刘克庄.后村大全集(卷九十五)[Z].台北:台湾商务印书馆,影印四部丛刊本,1979.

[4][金]王若虚.滹南诗话(卷三),丁福保辑.历代诗话续编[Z].北京:中华书局,1983.

[5]朱安群.黄庭坚是宋诗风范的主要体现者[J].江西师范大学学报,1986(2).

[6][宋]惠 洪.冷斋夜话[Z].自郭绍虞.中国古代文论选(2)[A].上海:上海古籍出版社,1979.

[7]金启华.杜甫诗句对黄山谷之影响[J].江西师院学报,1979(3).

[8]莫道才.黄庭坚论杜甫[J].杜甫研究学刊,1997(2).

[9][清]方东树.昭味詹言(卷二十)[Z].北京:人民文学出版社,2001.

[10]钱钟书.宋诗选注[Z].北京:三联书店,2002.

[11][唐]杜 甫.[清]仇兆鳌.杜诗详注(卷十)[Z].北京:中华书局,2007.

[12][宋]黄庭坚.答洪驹父书[Z].郭绍虞.中国古代文论选(2)[A].上海:上海古籍出版社,1979.

[13]木 斋.宋诗流变[Z].北京:京华出版社,1999.

[14]王水照.宋代文学通论[M].开封:河南大学出版社,1997.

[15][宋]张戒撰.岁寒堂诗话(卷上).历代诗话续编[Z].北京:中华书局,1983.

On Huang Tingjian with Unique-style

Liang Yan

(Maoming Polytechnic,Guangdong Maoming 525000)

Huang Ting-jian is the best representative poet for the literary characteristics and achievements in the Song Dynasty. His poems are very unique for their distinct styles,and thus were regarded as a unique Huang Ting-jian Style or Valley Style at that time,which influenced the others so substantially that followed by many other poets.

Huang Ting-jian,Unique Style,Valley Style

I207.209

A

1673-8861(2010)02-0037-04

2010-03-15

梁 燕(1971-),女,广西玉林市人,茂名职业技术学院高级讲师,文学硕士。主要研究方向:唐宋文学。