几种环境因子对橄榄蚶成贝存活的影响

周化斌,张永普,肖国强,张炯明,柴雪良,林立祝,吴学海

(1.宁波大学生命科学与生物工程学院,浙江宁波 315211;2.温州大学生命与环境科学学院,浙江温州 325035;3.浙江省海洋水产养殖研究所,浙江温州 325005)

几种环境因子对橄榄蚶成贝存活的影响

周化斌1,2,张永普2,肖国强3,张炯明3,柴雪良3,林立祝2,吴学海2

(1.宁波大学生命科学与生物工程学院,浙江宁波 315211;2.温州大学生命与环境科学学院,浙江温州 325035;3.浙江省海洋水产养殖研究所,浙江温州 325005)

采用实验生态学方法,研究了干露、水温、盐度和底质对橄榄蚶成贝存活的影响.结果显示:在湿度65% – 75%情况下,随着温度的上升,橄榄蚶成贝的干露能力逐渐降低;在海水盐度24.6和pH 7.8的条件下,橄榄蚶成贝存活的最适海水温度范围为5 – 19.8℃;在海水温度19.8℃和pH 7.8的条件下,橄榄蚶成贝存活的最适盐度范围为15 – 30;在海水温度20 – 23℃、盐度21.8和pH 8.1的条件下,橄榄蚶成贝在多种底质中均能存活,其中以泥砂质和泥质为宜.

橄榄蚶;干露;水温;盐度;底质

橄榄蚶(Estellarca olivacea)隶属于软体动物门(Mollusca)、瓣鳃纲(Lamellibranchia)、列齿目(Taxodonta)、蚶科(Arcidae),生活于潮间带和水深20 m处,主要分布于菲律宾、日本和我国山东至福建沿海[1].橄榄蚶肉味鲜美,营养丰富,经济价值高[2],具有良好的养殖开发前景.近年来,一些学者对橄榄蚶的形态参数相关性[3]、生殖周期[4]、生化成分周年变化[5]、消化酶活性[6]、核型[7]、代谢[8]和环境耐受性[9]等进行了研究,为橄榄蚶的养殖开发提供了大量的基础资料.本研究主要探讨温度、盐度、底质和干露对橄榄蚶成贝存活的影响,以期为橄榄蚶的养殖、储运等提供科学依据.

1 材料与方法

1.1 干 露

橄榄蚶成贝于2007年4月15日采自浙江苍南芦浦沿岸潮滩,当日运回实验室,在自然海水中适养3天后,挑选健康个体留用.试验样品放在培养皿内并置于人工气候箱中,气候箱中放入盛水的陶瓷盘以保持箱内湿度,湿度为65% – 75%,温度分别设为10℃、15℃、20℃、27℃、32℃和37℃,即6个温度组,各组温度变化控制在 ± 0.5℃内,每天8:00点、14:00点和20:00点观察并校正培养箱温度和湿度.各温度组放置20个培养皿,各培养皿放入试验橄榄蚶15个,试验橄榄蚶的平均壳长、壳宽、壳高分别为(17.6 ± 1.2) mm、(10.1 ± 0.9) mm和(11.9 ± 0.8) mm.每隔24小时,取各温度组2个培养皿中的橄榄蚶放入自然海水中,暂养6小时以上后,观察其存活情况.

1.2 海水温度和盐度

试验材料同干露试验,试验时间为8天.

水温试验的海水盐度为24.6,pH为7.8.试验时海水温度分别设为5℃、10℃、自然温度、25℃、30℃、35℃、37℃和40℃,即8个温度组.每温度组设8个平行样,每样都是采用容积为1 000 mL的烧杯,每个烧杯加入800 mL砂滤海水,放入健康的橄榄蚶15个.各组的水温变化控制在 ± 0.5℃内.自然温度组每天8:00点、14:00点和20:00点测定水温,测得平均水温为19.8℃.

盐度试验在自然温度19.8℃、pH 7.8下进行.取经砂滤的海水,分别用盐卤水和已曝气的自来水配制成相应的试验用水,盐度在5 – 45范围内每隔5设1个梯度,另用自然海水设对照组,共10组.每组设置8个平行样,每样都是采用容积为1 000 mL的烧杯,每个烧杯加入800 mL的试验用水,放入健康的橄榄蚶20个.各组的盐度变化控制在 ±0.3内.

试验期间每天100%换水一次,换水后投入适量的金藻,每隔24小时取各组1个烧杯中的橄榄蚶放入自然海水,暂养6小时以上后,观察其存活情况.

1.3 底 质

橄榄蚶成贝于2006年5月10日采自浙江龙湾灵昆岛潮滩,试验时间为6天,采用砂滤海水在自然温度条件下进行,温度范围为20 – 23℃,海水盐度为21.8,pH为8.1.试验橄榄蚶的平均壳长、壳宽、壳高分别为(16.8 ± 1.3) mm、(9.4 ± 1.2) mm 和(11.4 ± 1.0) mm.设有沙底质、泥沙底质(V泥∶V砂= 1∶1)、泥底质、瓦块底质、无底质和无底质遮光6个试验组.每组设置2个平行样,试验容器为50 L的塑料水槽.有底质组,底质厚度为3 – 4 cm,每个水槽放置试验橄榄蚶50个.每天8:00点和14:00点100%换水一次,换水后投入适量的金藻.每日上午换水时,观察各试验组橄榄蚶的钻潜和存活情况,设定个体半身以上埋入底质中为钻潜,其余为未钻潜(除死亡个体外).

1.4 存活判定与存活率计算橄榄蚶存活判定:斧足能自然伸展并摄食,判定为存活个体.

2 结 果

2.1 干露对橄榄蚶成贝存活的影响

由表1可知,在湿度为65% – 75%的条件下,各温度组随着干露时间的延长,橄榄蚶成贝的存活率降低.37℃组,第2天开始出现死亡;27℃和32℃组,第4天出现死亡;10℃、15℃和20℃组,第5天出现死亡.橄榄蚶个体出现死亡后,不同温度组干露时间相同时,随着温度升高,橄榄蚶的存活率降低.10℃组、15℃组、20℃组、27℃组、32℃组和37℃组橄榄蚶全部死亡的时间分别是试验的第10天、第9天、第8天、第6天、第6天和第5天.

表1 不同温度下干露对橄榄蚶成贝存活率的影响Table 1 Effects of Exposure on Survival Rates of Adult Estellarca olivacea under Different Temperatures

2.2 海水温度和盐度对橄榄蚶成贝存活的影响

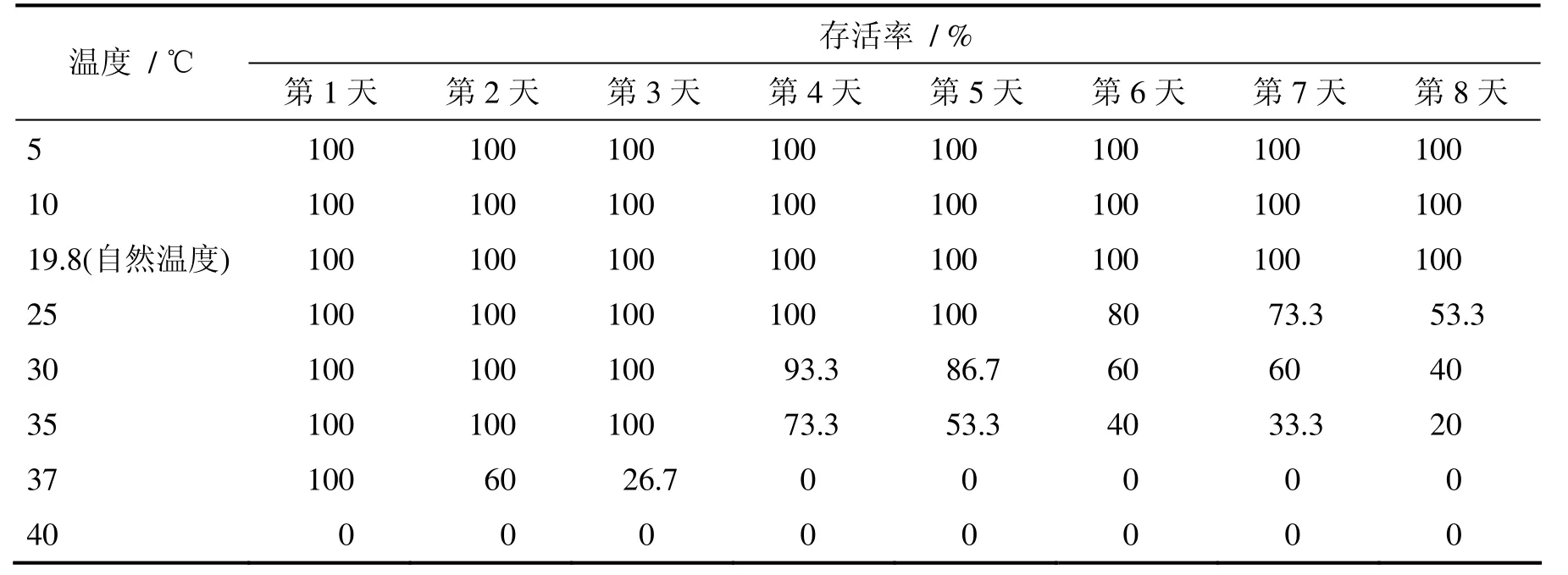

在海水盐度为24.6、pH为7.8的条件下,橄榄蚶成贝经8天试验,在5℃、10℃、25℃、30℃、35℃和自然温度(平均为19.8℃)下均能存活.5℃组、10℃组和自然海水组橄榄蚶的存活率均为100%,25℃组、30℃组和35℃组的存活率分别为53.3%、40%和20%,这说明橄榄蚶成贝在试验设定温度范围5 – 40℃内存活的最适海水温度为5 – 19.8℃.37℃组,橄榄蚶全部死亡时间为试验的第4天,40℃组,橄榄蚶当天就全部死亡.见表2.

表2 水温对橄榄蚶成贝存活率的影响Table 2 Effects of Different Water Temperature on Survival Rates of Adult Estellarca olivacea

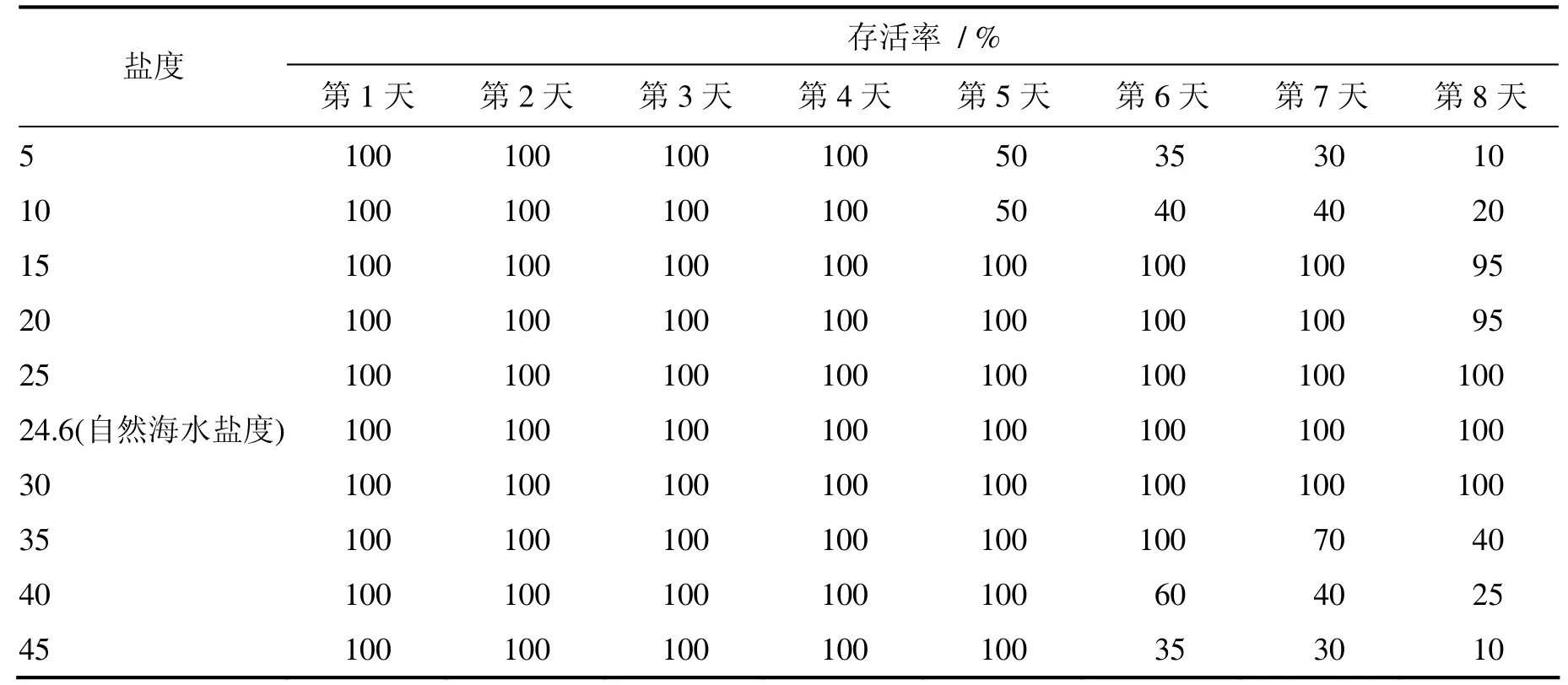

由表3可知,在平均水温为19.8℃(自然温度)和pH为7.8的条件下,试验水盐度5 – 45范围内,不同盐度组的橄榄蚶成贝经8天试验后均能存活.其中在盐度为25、30试验组和自然海水组(平均盐度为24.6)的存活率均为100%;在盐度为15、20试验组的存活率均为95%;在盐度低于10和高于35试验组的存活率较低,均低于40%.这说明橄榄蚶成贝存活的最适盐度范围为15 – 30.

表3 海水盐度对橄榄蚶成贝存活率的影响Table 3 Effects of Different Salinity on Survival Rates of Adult Estellarca olivacea

2.3 橄榄蚶成贝对底质的适应性

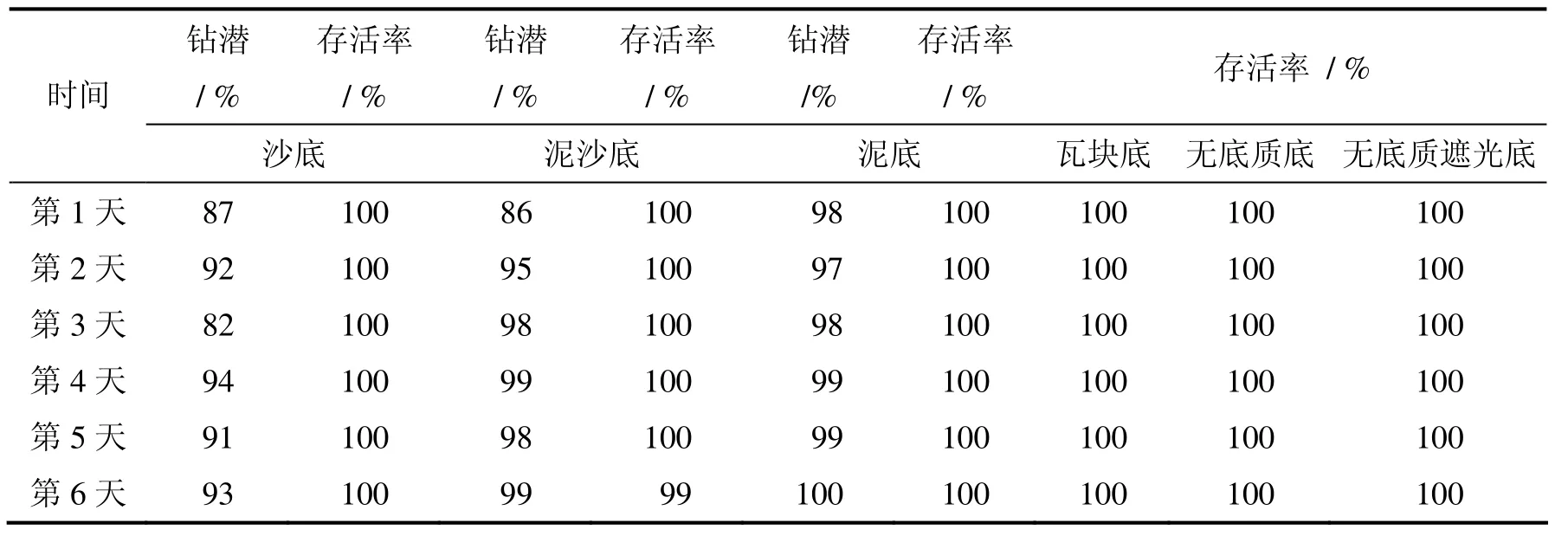

在海水温度20 – 23℃、盐度21.8和pH 8.1的条件下,对橄榄蚶成贝进行底质适应性试验.试验表明,橄榄蚶成贝对沙质底、泥沙质底(V泥∶V砂= 1∶1)、泥质底、瓦块底、无底质底和无底质遮光底的适应能力较强.经6天试验,橄榄蚶成贝除在泥沙底的存活率为99%外,在其它5种底的存活率均为100%.

另外,钻潜试验显示,橄榄蚶成贝在泥沙质底和泥质底的钻潜率比其在沙质底的稍高.具体见表4.

表4 不同底质条件下橄榄蚶成贝存活和钻潜的情况Table 4 Effects of Different Substrate on Survive and Inhabiting of AdultEstellarca olivacea

3 讨 论

3.1 干露对橄榄蚶成贝存活率的影响

生活于潮间带的贝类一般具有较强的露空能力,贝类忍受干露的能力与其种类、大小及所处环境的温度、湿度等有关[10-11].橄榄蚶成贝耐干露的能力与太平洋牡蛎(Crassostrea gigas)[10]、海湾扇贝(Argopecten irradians)[11]及等边浅蛤(Gomphina veneriformis)[12]等双壳贝类相似,随着试验温度的升高其存活率下降.这是因为温度升高或干露时间增加,会导致失水率加大,从而增大了死亡率.贝类离水后,会由于不能从周围环境中获得足够的氧和排出二氧化碳,而造成血液的pH值失去恒定窒息死亡[10].因此,在橄榄蚶的露空储运、销售等过程中,温度应尽量保持在20℃以下,储运时间不要超过4天.

3.2 橄榄蚶对水温和盐度的适应性

贝类属于变温变压动物,潮间带贝类为适应环境的剧烈变化,一般具有广温和广盐性.橄榄蚶在我国南北沿海均有分布,说明其对温度的适应范围较广.本试验中,橄榄蚶8天的存活试验显示,在海水盐度为24.6的条件下,橄榄蚶在水温5 – 35℃范围内均能存活,在水温20℃以下能全部存活;在平均水温为19.8℃的自然温度下,橄榄蚶在盐度5 – 45范围内均能存活,存活的最适盐度范围为15 – 30.

以上说明橄榄蚶对水温和盐度的适应能力较强.橄榄蚶的适宜盐度范围与大竹蛏(Solen grandis)[13]、文蛤(Meretrix meretrix)[14]、青蛤(Cyclina sineusis)[15]等其它滩涂贝类相接近.张媛等[8]研究了温度和盐度对橄榄蚶耗氧率和排氨率的影响,认为15 – 30℃是橄榄蚶适宜生存的水温范围,橄榄蚶单位软体干质量的耗氧率会随着温度的升高而增加.在盐度16 – 26范围内,橄榄蚶对脂肪和碳水化合物的利用率最高[8],这与本试验结果基本吻合.

3.3 橄榄蚶成贝对底质的适应性

大多底栖贝类对底质具有一定的选择性.陈爱华等[16]的研究表明不同底质对大竹蛏稚贝的生长、存活均有影响,但差异不显著.张涛等[17]的研究表明硬壳蛤(Mercenaria mercenaria)稚贝在纯砂质底中的成活率和日生长率均比其在纯泥质底中的高,砂的粒径大小对硬壳蛤稚贝的成活率和日生长率没有明显影响.于业绍等[18]认为青蛤稚贝的适宜底质为砂质和细砂质,纯泥质不适合青蛤稚贝的生长.

笔者在生态调查和采集试验材料过程中发现,橄榄蚶栖息的自然环境主要以泥砂质或泥质底为主.本试验显示,在以上不同底质条件下,橄榄蚶的存活率均接近或达到了100%,说明橄榄蚶对底质的适应性强.从钻潜率来看,橄榄蚶在泥沙质底和泥质底的钻潜能力更强.因此,在池塘养殖橄榄蚶时,最好采用泥沙底或泥底.

[1] 徐凤山. 中国海双壳类软体动物[M]. 北京: 科学出版社, 1997: 27-41.

[2] 吴爱春, 张永普, 周化斌. 橄榄蚶软体部营养成分分析与评价[J]. 动物学杂志, 2009, 44(1): 92-98.

[3] 薛林海, 王铁杆, 张永普. 橄榄蚶形态参数关系的分析[J]. 丽水学院学报, 2008, 30(5): 26-29.

[4] 江树勋, 陈添铮, 高如承. 橄榄蚶的性腺发育和生殖周期研究[J]. 海洋学报, 2003, 25(4): 142-146.

[5] 张永普, 应雪萍, 贾守菊, 等. 橄榄蚶含水量、肥满度和生化成分的周年变化[J]. 温州大学学报: 自然科学版, 2008, 29(6): 26-31.

[6] 吴爱春, 张永普, 贾守菊, 等. 温度和pH对橄榄蚶消化酶活性的影响[J]. 生物技术通报, 2008, (增刊): 397-400.

[7] 陆荣茂, 林志华, 张永普, 等. 毛蚶、泥蚶、橄榄蚶的核型比较分析[J]. 上海水产大学学报, 2008, 17(5): 625-629.

[8] 张媛, 方建光, 毛玉泽, 等. 温度和盐度对橄榄蚶耗氧率和排氨率的影响[J]. 中国水产科学, 2007, 14(4): 690-694.

[9] 张永普, 肖国强, 林立祝, 等. pH和氨氮对橄榄蚶耐受性的影响[J]. 四川动物, 2009, 28(1): 73-76.

[10] 于瑞海, 王昭萍, 孔令锋, 等. 不同发育期的太平洋牡蛎在不同干露状态下的成活率研究[J]. 中国海洋大学学报, 2006, 36(4): 617-620.

[11] 于瑞海, 辛荣, 赵强, 等. 海湾扇贝不同发育阶段耐干露的研究[J]. 海洋科学, 2007, 31(6): 6-9.

[12] 尤仲杰, 王一农, 颜正荣, 等. 等边浅蛤Gomphina veneriformis生态习性的观察[J]. 东海海洋, 1992, 10(3): 70-76.

[13] 侯和要, 王君霞, 彭作波, 等. 不同盐度对大竹蛏存活的影响[J]. 齐鲁渔业, 2004, 21(5): 5-6.

[14] 林志华, 柴雪良, 方军, 等. 文蛤工厂化育苗技术[J]. 上海水产大学学报, 2002, 11(3): 242-247.

[15] 于业绍, 王慧, 刘渝仙, 等. 青蛤生态及繁殖习性[J]. 海洋科学, 1994, (2): 17-19.

[16] 陈爱华, 张志伟, 姚国兴, 等. 环境因子对大竹蛏稚贝生长及存活的影响[J]. 上海水产大学学报, 2008, 17(5): 559-563.

[17] 张涛, 杨红生, 刘保忠, 等. 环境因子对硬壳蛤Mercenaria mercenaria稚贝成活率和生长率的影响[J]. 海洋与湖沼, 2003, 34(2): 142-150.

[18] 于业绍, 周琳, 黄则平, 等. 海水比重、温度和底质对青蛤稚贝生长、存活的影响[J]. 海洋渔业, 1997, (1): 13-16.

Effects of Several Environmental Factors on Survival Rate of Adult Estellarca olivacea

ZHOU Huabin1,2, ZHANG Yongpu2, XIAO Guoqiang3, ZHANG Jiongming3, CHAI Xueliang3, LIN Lizhu2, WU Xuehai2

(1. College of Life Science and Biological Engineering, Ningbo University, Ningbo, China 315211; 2. School of Life and Environmental Sciences, Wenzhou University, Wenzhou, China 325035; 3. Zhejiang Mariculture Research Institute, Wenzhou, China 325005)

Through experimental ecology methods, effects of exposure, water temperature, salinity and substrate on survival rate of adultEstellarca olivaceawere studied. Results showed that when the humidity is 65% to 75%, adultEstellarca olivacea’sability of exposure declines with the rising of experimental water temperature; under the conditions of water salinity 24.6 and pH 7.8, the most suitable water temperature for adultEstellarca olivaceais 5 to 19.8℃; under the conditions of water temperature 19.8℃ and pH 7.8, the optimal salinity for adultEstellarca olivaceais 15 to 30 and under the conditions of water temperature 20℃to 23℃, salinity 21.8 and pH 8.1, adultEstellarca olivaceacan survive in many kinds of substrate, among which argillo-calcareous and argillaceous are the best two.

Estellarca olivacea; Exposure; Water Temperature; Salinity; Substrate

Q958.8

A

1674-3563(2010)02-0030-06

10.3875/j.issn.1674-3563.2010.02.007 本文的PDF文件可以从xuebao.wzu.edu.cn获得

(编辑:王一芳)

2009-09-15

浙江省科技计划项目(2006C32010);温州市科技计划项目(S2006A002)

周化斌(1968- ),男,浙江瑞安人,副研究员,学士,研究方向:动物生物学