饱和盐水治疗造血干细胞移植患者并发口腔黏膜炎临床疗效观察

葛永芹 朱霞明 沈静慧 孙燕 刘明红 陈友雪 顾芙蓉 薛胜利

(苏州大学附属第一医院血液科17病区,江苏苏州215006)

口腔黏膜炎(OM)是造血干细胞移植中最令患者感到痛苦的毒副反应之一,多出现于移植后7~10 d[1],常见的症状有局部黏膜潮红、水肿、麻刺感、白苔等。由于患者在移植前已经多次接受过化疗和放疗,加之移植时高剂量的预处理方案,这些均为OM发生的高危因素。国外研究表明,临床上造血干细胞移植预处理诱发的OM远高于放疗和常规化疗引起的OM,可达75%~100%[2]。而国内研究则报道,接受移植的患者其OM 的发生率为83.7%[3]和85.7%[4]。在整个移植的过程中感染的防治是至关重要的,而OM恰恰是导致患者全身感染的主要原因之一。有文献统计[5],移植后有25%~75%的患者由于口腔黏膜损伤而导致菌血症,最终则可能导致治疗终止、失败,甚至死亡。

盐具有杀菌消炎的作用,饱和盐水是一种高渗溶液,它能够调节细胞内外的渗透压,对于减轻局部黏膜水肿,预防OM的发生及促进愈合起着重要的调节作用。此外,饱和盐水还能通过破坏细菌的细胞内外渗透压平衡,使细菌发生脱水皱缩而死亡,因而能起到抑制细菌生长、繁殖,降低OM并发的高感染机率。

我科2009年1~12月对35例造血干细胞移植患者采用饱和盐水实施口腔干预,与常规口腔护理进行对照比较,效果显著,现将临床观察报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2009年1~12月住院接受造血干细胞移植的白血病患者70例,男43例,女27例,年龄14~57岁。按随机原则分成两组,实验组35例,男 20例,女15例,中位年龄31.77岁。急性白血病16例,慢性白血病 3例,淋巴瘤10例,重型再生障碍性贫血3例,多发性骨髓瘤2例,骨髓异常增生综合症1例。其中接受同胞全相合造血干细胞移植16例,无关供体造血干细胞移植5例,脐带血移植3例,自体造血干细胞移植11例。对照组35例,男23例,女12例,中位年龄34.26岁,急性白血病21例,慢性白血病4例,淋巴瘤5例,重型再生障碍性贫血2例,多发性骨髓瘤2例,骨髓异常增生综合症1例。其中接受同胞全相合造血干细胞移植16例,无关供体造血干细胞移植6例,脐带血移植3例,自体造血干细胞移植10例。两组患者在年龄、性别、病情等方面无显著性差异。预处理方案,支持疗法,抗生素应用基本一致。

1.2 方法

1.2.1 饱和盐水的配制 取20℃冷开水100 ml,加入食盐,搅拌溶解,食盐加致不能溶解为止,配制成饱和盐水。现用现配。

1.2.2 实验方法 从进入预处理第一天开始,两组患者均给于常规口腔护理,即采用口腔护理每日2次,并予4%碳酸氢钠液及制霉菌素液(生理盐水250 ml中加制霉菌素片5片)交替含漱,实验组在此基础上,再加用饱和盐水漱口液漱口,每日4次,每次3 min,分别于三餐后1 h及睡前进行,要求应鼓动腮部,活动舌体,使漱口液与口腔充分接触。

1.3 观察标准

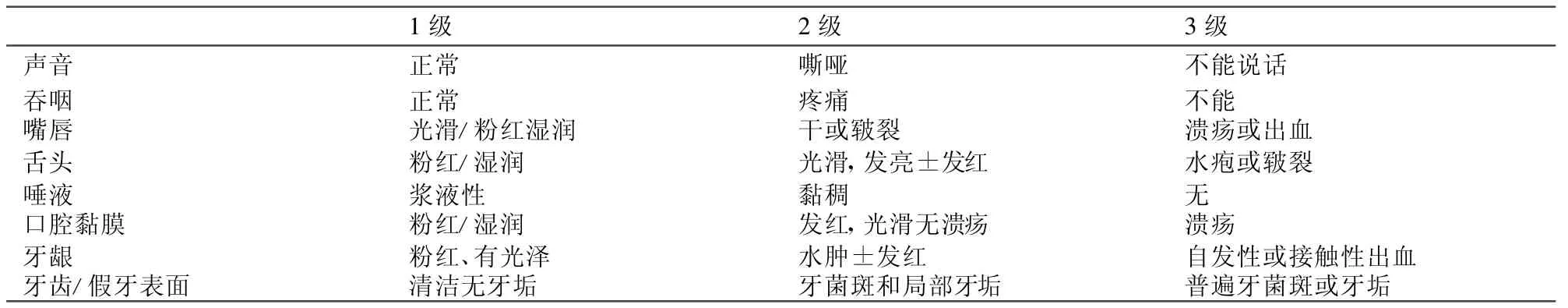

1.3.1 采用口腔评估标准(OAG)(表1)[5],对移植患者的口腔黏膜炎进行评估。该标准结合了主观和客观的检测指标,能准确反映患者口腔黏膜炎的解剖学严重程度,当进入第3级出现黏膜破损后,再参照世界卫生组织(WHO)标准进行进一步评估。WHO将口腔溃疡分为0~Ⅳ级。0级:口腔黏膜无异常;Ⅰ级:口腔黏膜有1~2个<1.0 cm的溃疡;Ⅱ级:口腔黏膜有1个>1.0 cm的溃疡和数个小溃疡;Ⅲ级:口腔黏膜有2个>1.0 cm的溃疡和数个小溃疡;Ⅳ级:有2个以上>1.0 cm的溃疡或(和)融合溃疡[6]。

表1 OAG标准

1.3.2 疼痛评定 采用视觉模拟评分法(VAS)[7],将疼痛评分分为3度,0~3分为轻度,4~6分为中度,7~10分为重度,每日上午评定1次。

1.3.3 评估方法 每一病房由同一名责任护士负责对患者口腔黏膜反应进行评估。在充足的光线下,每天早晨口腔护理前检查患者口腔,记录口腔黏膜反应程度、出现破溃的时间、发生部位、溃疡的大小、数目及愈合时问,每次检查都需逐项记录。

1.4 统计学方法 采用SASV 8.01统计软件,用两组等级资料比较的秩和检验方法进行统计学检验。

2 结果

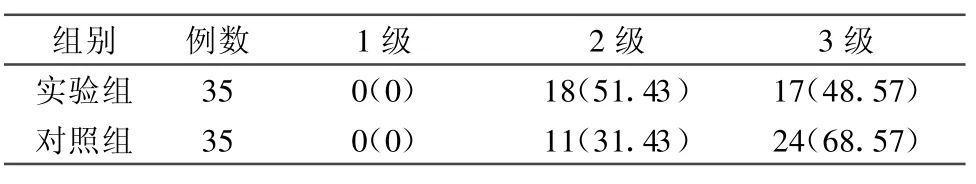

2.1 两组患者口腔黏膜炎发生情况比较(表2)

表2 两组患者口腔黏膜炎发生情况比较例(%)

根据OAG标准,两组患者均出现2级及以上程度黏膜炎表现,占100%。在实验组35例患者中,出现黏膜破损形成溃疡17例,发生率48.57%;对照组35例患者中,出现黏膜破损形成溃疡24例,发生率68.57%。可见实验组患者口腔黏膜出现破损形成溃疡的几率低于对照组,经检验P<0.05。

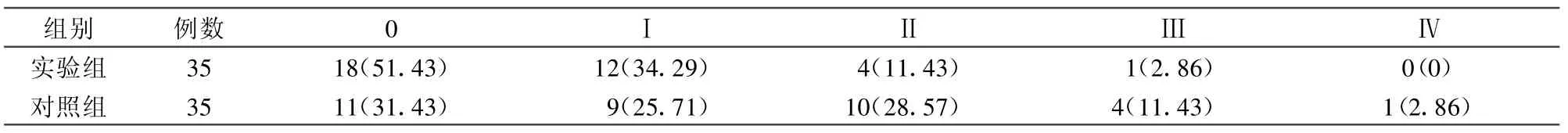

2.2 两组患者口腔溃疡的严重程度比较(表3)

表3 两组患者口腔黏膜溃疡严重程度比较例(%)

在实验组中,有17例患者出现了不同程度的黏膜破损,根据WHO标准,其中Ⅰ度12例,Ⅱ度4例,Ⅲ度1例,Ⅳ度0例。在对照组中,有24例患者出现了不同程度的黏膜破损,其中Ⅰ度9例,Ⅱ度10例,Ⅲ度4例,Ⅳ度1例。可见在实验组中,高程度溃疡的发生率明显低于对照组,经检验P<0.05。

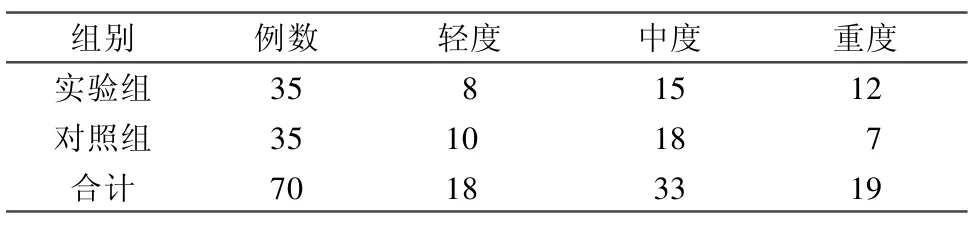

2.3 两组患者口腔疼痛严重程度比较(表4)

表4 两组患者疼痛VAS评分情况(例)

根据VAS评分情况,实验组患者中,出现轻度疼痛 8例,占 22.86%,出现中度疼痛 15例,占42.86%,重度疼痛12例,占34.29%。观察组患者中,出现轻度疼痛10例,占28.57%,中度疼痛18例,占51.43%,重度疼痛7例,占 20.00%。可见两组患者均出现了不同程度的疼痛,经检验P>0.05,差异无显著意义。

3 讨论

3.1 造血干细胞移植患者发生口腔黏膜炎的相关因素 口腔黏膜由非角质的鳞状上皮细胞组成,这些上皮细胞每隔7~14 d更新再生一次,其下层为涎腺和皮脂腺。如果上皮细胞和腺体被破坏或者发炎则出现并发症。造血干细胞移植患者发生口腔黏膜炎的因素有以下4点[8]:(1)预处理方案;(2)中性粒细胞减少;(3)单纯疱疹病毒(HSV)感染;(4)移植物抗宿主病。而且口腔黏膜炎给患者带来持续性疼痛,不仅导致咀嚼、吞咽困难以及味觉的改变,影响食欲及进食,而且也增加了患者的心理负担。美国IL Maywood Loyola大学医学中心骨髓移植组调查结果显示,有84%的患者认为黏膜炎比他们预期的严重,有50%的患者认为黏膜炎是最令人感到痛苦的毒副反应[5]。因此,对OM 细心的观察和科学、周到的护理是非常必要的,对病人配合治疗,提高生活质量和保证移植成功具有重要意义。

3.2 饱和盐水的作用和优点 盐自古以来一直是人们用来杀菌的首选之品,具有杀菌消炎、调节细胞内外渗透压的作用,且能促使消化液的分泌,增进食欲。早在我国南北朝梁代,陶弘景在《名医别录》中就记载了食盐具有清火、凉血、解毒之功效。因此,用食盐漱口可清热解毒、凉血润燥、杀虫消炎,可促使溃疡快速愈合。

目前临床上关于白血病患者OM的治疗干预的方法很多,亦见有利用盐水含漱进行口腔护理见效的报道。胡晓蓉等[1]对非亲缘异基因骨髓移植患者在每次进食前后,通过使用过饱和浓盐水进行漱口,来保持口腔的清洁。施继敏等[5]则认为,在造血干细胞移植相关性口腔黏膜炎中,出现一些不能控制的口腔黏膜局部感染以及较深的黏膜溃疡时,应用盐水进行漱口是有效的。

在OM发生早期,口腔黏膜会出现浮肿发白,并伴有明显齿痕,此时口腔黏膜还没有出现破损,但基底层的单个细胞已经受到破坏。此时用饱和盐水进行含漱,通过利用饱和盐水的高渗透性将细胞内的水分析出,从而减轻局部水肿,抑制细菌生长,抑制炎症细胞向炎症部位移动、阻止炎症介质发生反应,有利于预防溃疡形成。而且食盐成本低廉,取用方便,副作用小,临床可操作性好。

本实验结果表明,在实验组患者中,不但口腔黏膜破损的发生率较对照组下降,而且破损的严重程度也较对照组明显降低。当然,在实验组患者中均出现了不同程度的口腔疼痛反应,特别是在黏膜出现破损后,如果继续用饱和盐水进行含漱,患者会感到疼痛难忍而拒绝使用,笔者也尝试在含漱前先给于利多卡因局部镇痛处理[5],但效果不佳,还有待于今后进一步研究。

[1]胡晓蓉,廖巧芬,管文化,等.非亲缘异基因骨髓移植相关性口腔黏膜炎的护理[J].护士进修杂志,2003,18(4):321-322.

[2]Rubenstein EB,Peterson DE,Schubert M,et al.Clinical practice guidelines for the prevention and treatment of cancer therapy-induced o ral and gastrointestinal mucositis[J].Cancer,2004,100(9 Supp1):2026-2046.

[3]丁小萍,周立,李兰英,等.造血干细胞移植患者口腔黏膜炎的观察及护理[J].中华护理杂志,2001,36(1):10-12.

[4]张永勤,吴祥元,李芳,等.骨髓移植患者的口腔护理[J].中华护理杂志,1999,34(9):539-541.

[5]施继敏,黄河.造血干细胞移植相关性口腔黏膜炎的研究现状及治疗进展[J].国外医学输血及血液学分册,2002,25(3):261-264.

[6]Sook-Bin W,Stephen T,Michael M,et al.A longitudinal study of oralural ulcerative mucositis in bone marrow transplant recipients[J].Cancer,1993,72(5):1612-1617.

[7]苏荣,吴小玲,阮秀霞,等.碱性成纤维细胞因子在异基因外周血造血干细胞移植患者中的应用[J].解放军护理杂志,2003,20(6):24-25.

[8]王筱慧,朱建英,王寿萍,等.造血干细胞移植护理进展[J].中华护理杂志,2003,38(6):471-473.