某钒矿尾矿堆积坝稳定性分析与计算

何纪林

某钒矿尾矿坝初期坝为重力砌石夹心不透水坝,坝高约22.0 m,坝底宽约23.0 m,坝顶宽3.0 m,坝顶轴线长62.0 m,尾矿坝库容约12万m3。该矿尾矿渣采取坝后任意排放方式,当前库内尾矿渣距坝顶平均高程约1.3 m,整体呈坝前低,坝后高。为保证矿山正常生产经营,坝体拟加高3 m~10 m。按AQ2006-2005尾矿库安全技术规程相应规定,加高3 m~8 m时,尾矿库为五等库;加高大于8 m时,尾矿库为四等库。

1 堆场工程地质条件

1.1 地形及地貌

尾矿库所在位置地形切割剧烈,坡度一般为25°~35°,最大50°,沟谷形态呈“U”字形,地貌单元属中低山区。

1.2 地层概况

场地内尾矿堆积物总体规律是:颗粒组成自坝体附近向尾矿库内由细变粗。上部颗粒较粗,为尾矿砂,中间夹有碎石,下部颗粒变细,为尾矿土,薄层互层现象较为普遍。堆场底部地层为第四系全新统坡、洪积)碎石类土,其下部为二叠系杂色千牧岩和泥质灰岩。

1.3 地质构造

场地地质构造单元属秦祁地槽东秦岭褶皱系之印支褶皱带,位于两河—凤镇—牛耳关—朱林关复活断裂带南侧,次级构造复杂,坝址及库区内无断层通过。

1.4 地下水

堆积坝浸润线埋深介于0.3 m~3.3 m,水位纵向变化不大,总体上呈上游高、下游低,库内高、坝前低的趋势。堆体内地下水为赋存于尾矿土中的潜水。其补给源为生产排放尾矿水及大气降水。堆场内水的排泄由卧式排渗管排出。

1.5 场地地震效应

尾矿坝属4级构筑物,抗震等级为4级,堆场所在区域地震动峰值加速度为0.05g,相应的地震基本烈度6度,地震反应谱特征周期为0.45 s。场地土层可不考虑液化及震陷的影响。

2 堆场坝体稳定性分析与计算

2.1 尾矿坝现状分析

尾矿坝坝体为重力砌石不透水坝,坝内有沟道汇流,在暴雨情况下有大量洪水进入坝内,现有卧式排渗管排水量较小,尾矿坝经常处于饱和状态;尾矿坝矿渣采取坝后任意排放,坝体未做尾矿水渗漏导排措施,不利于库内浸润线的降低和沉积尾矿的排水固结。

根据AQ2006-2005尾矿库安全技术规程规定,该尾矿库无排渗系统,继续使用时必须增加必要的工程措施。

2.2 尾矿坝稳定性评价

稳定性计算采用瑞典圆弧法坝坡抗滑稳定最小安全系数进行。

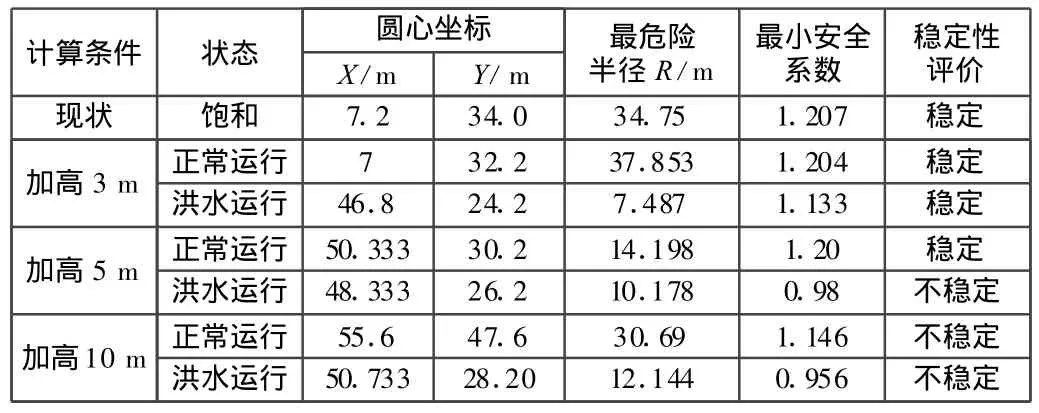

计算按正常运行和洪水运行状态两种工况考虑,计算时考虑了地下水的渗透力,并采用总应力法进行计算。计算结果如表1所示。

表1 稳定性计算结果

根据计算结果可以得到以下结论:1)尾矿堆积坝在现状(饱水)运行条件下为稳定状态,满足最小安全系数要求。2)后期子坝加高3 m,在正常运行和洪水运行条件下均为稳定状态,满足最小安全系数要求。3)后期子坝加高5 m,在正常运行条件下均为稳定状态,满足最小安全系数要求,在洪水运行条件下均不稳定。4)后期子坝加高10 m,在正常运行条件下均不满足最小安全系数要求,在洪水运行条件下均不稳定。5)后期子坝加高5 m~10 m时,尾矿坝内尾矿泥厚度较大、工程性能差及浸润线较高是造成尾矿坝不稳定的主要原因。

2.3 尾矿坝加高排渗措施

基于以上分析,当加高大于3 m时,应对该尾矿坝采取排渗措施。采取排渗措施后,后期子坝按1∶3.5坡比可加高10 m。此时,建议除在初期坝坝顶平面布置水平排渗管外,还应在初期坝高程以上按间距5.0 m、孔深约45.0 m布置水平排渗孔。对坝体排渗后,尾矿泥因排水固结,土体密度增大,计算时取水上 c=15.0 kPa,φ=10.0°,水下 c=13.0 kPa,φ=10.0°,对计算剖面在加高、排渗处理、采用上游法筑坝后的正常运行和洪水运行状态进行稳定性计算,稳定性计算结果如表2所示。

表2 稳定性计算结果

根据计算结果可看出:1)采取排渗措施降低浸润线和尾矿泥排水固结后,尾矿坝加高10.0 m,在正常运行和洪水运行状态下均满足AQ2006-2005尾矿库安全技术规程规定的最小安全系数要求。2)尾矿堆积坝在继续加高运行过程中必须严格执行设计和规范要求,留设马道,坡比应不大于1∶3.5。

综合以上稳定性分析可看出,浸润线对坝体稳定性的影响很大,当浸润线位置较高,坝体趋于饱和状态时,坝体稳定性降低很多。在现状条件下,加高尾矿坝稳定性差是由于坝内上部分布有比较厚的尾矿泥所致。故在尾矿坝继续加高过程中,应采用上游法筑坝,且需加强对库区排放和排水的管理,采用坝前排放方式,并经常变换排放口位置,使粗颗粒在坝前堆积。为满足堆积坝的最小安全系数要求,建议在堆积坝设置排渗设施,以降低浸润线,从而提高尾矿坝的稳定性。

3 结论及建议

1)尾矿坝在现状条件下正常运行和洪水运行时均满足坝坡稳定的最小安全系数要求。尾矿坝加高时均应在初期坝坝顶布置排渗管且采用上游法筑坝。2)尾矿坝按1∶3.5坡比加高3 m,5 m,正常运行下均满足坝坡稳定的最小安全系数;但加高5 m时,洪水运行时不稳定。3)按1∶3.5坡比加高10 m 时,正常运行和洪水运行时均不满足坝坡稳定的最小安全系数要求。4)对尾矿坝采取排渗措施后,按1∶3.5坡比加高10 m,在正常运行和洪水运行时均满足坝坡稳定的最小安全系数要求。5)建议在初期坝坝顶布置排渗管,当尾矿排放至初期坝坝顶标高应布置水平排渗孔。6)后期堆积坝加高5 m,10 m时,应在尾矿泥排水固结的基础上,按不大于1∶3.5的坡比进行并留设马道。7)后期堆积坝加高前,必须先修建库内西侧拦洪坝,并封堵原尾矿坝东侧溢洪道。8)堆场尾矿的排放管理是堆场安全运行的关键,建议堆场正常运行时,采取坝前排放方式,并有序变换排放口位置,使粗颗粒在坝前堆积。9)建议加高筑坝时严格按照国家安全生产监督管理总局2006年4月6日颁布的《尾矿库安全监督管理规定》及设计要求执行,4级坝干面滩长度不小于50 m,5级坝干面滩长度不小于40 m,避免坝体在平面和断面出现不规则形态,以保证堆场的安全和稳定。10)建议加强对堆场及尾矿坝内浸润线的长期观测,并应设置变形观测点,进行必要的变形观测。加强日常巡查工作,发现问题及时汇报、处理。

[1]GB 50021-2001,岩土工程勘察规范(2009修订版)[S].

[2]AQ2006-2005,尾矿库安全技术规程[S].

[3]YS5202-2004,岩土工程勘察技术规范[S].

[4]GB 50191-93,构筑物抗震设计规范[S].

[5]SL 274-2001,碾压式土石坝设计规范[S].