偏心爆破挤淤技术应用研究

王卫东,宋兵

(连云港港口工程设计研究院有限公司,江苏 连云港 222042)

0 引言

爆破挤淤法是利用炸药爆炸的力量将石料置换淤泥的动力地基处理方法,适合于海堤及围堰地基处理。爆破挤淤法施工工艺是通过爆破形成空腔让已抛土石方靠自重填入空腔,并落在硬土层上,形成在原软土层内含土石方比例较大的混合体。抛石工艺采用陆上抛填,先进行堤头爆填,每次爆破循环推进量一般为6~8 m,然后进行侧爆,使坡脚充分落底,最终形成堤身坡度为1∶0.8~1∶1.5。该方法显著优点是非常适合浅滩作业条件,抛石和埋药、起爆可全部在陆上施工完成,不存在挖泥和弃土问题;不需要大型施工机械设备和复杂的施工工艺,施工速度较快、投资省、见效快;软基处理深度可达到10~30 m,落底效果好,成堤和陆域吹填时的整体稳定性强。

1 工程情况

连云港海滨新城金海一期陆域形成海堤及围堰工程位于黄海海州湾南部,海堤及围堰总长近15 800 m。根据勘探资料,场区土质表层为淤泥,淤泥层层底标高-11.65~-6.70 m,平均-9.13 m;厚度5.15~11.75 m,平均8.17 m。该淤泥层含水量高,孔隙比大,压缩性高,力学强度低及透水性差,为海湾缓慢流水条件下的沉积物,易产生沉降和不均匀沉降,属不良工程地质。针对该地区的地质条件,工程采用爆破挤淤施工工艺进行施工。爆破挤淤填石筑堤工艺为连云港当地发明,具有施工速度快、工期短、工后沉降小、沉降时间短的优点。

2 常规爆破挤淤技术运用的局限性

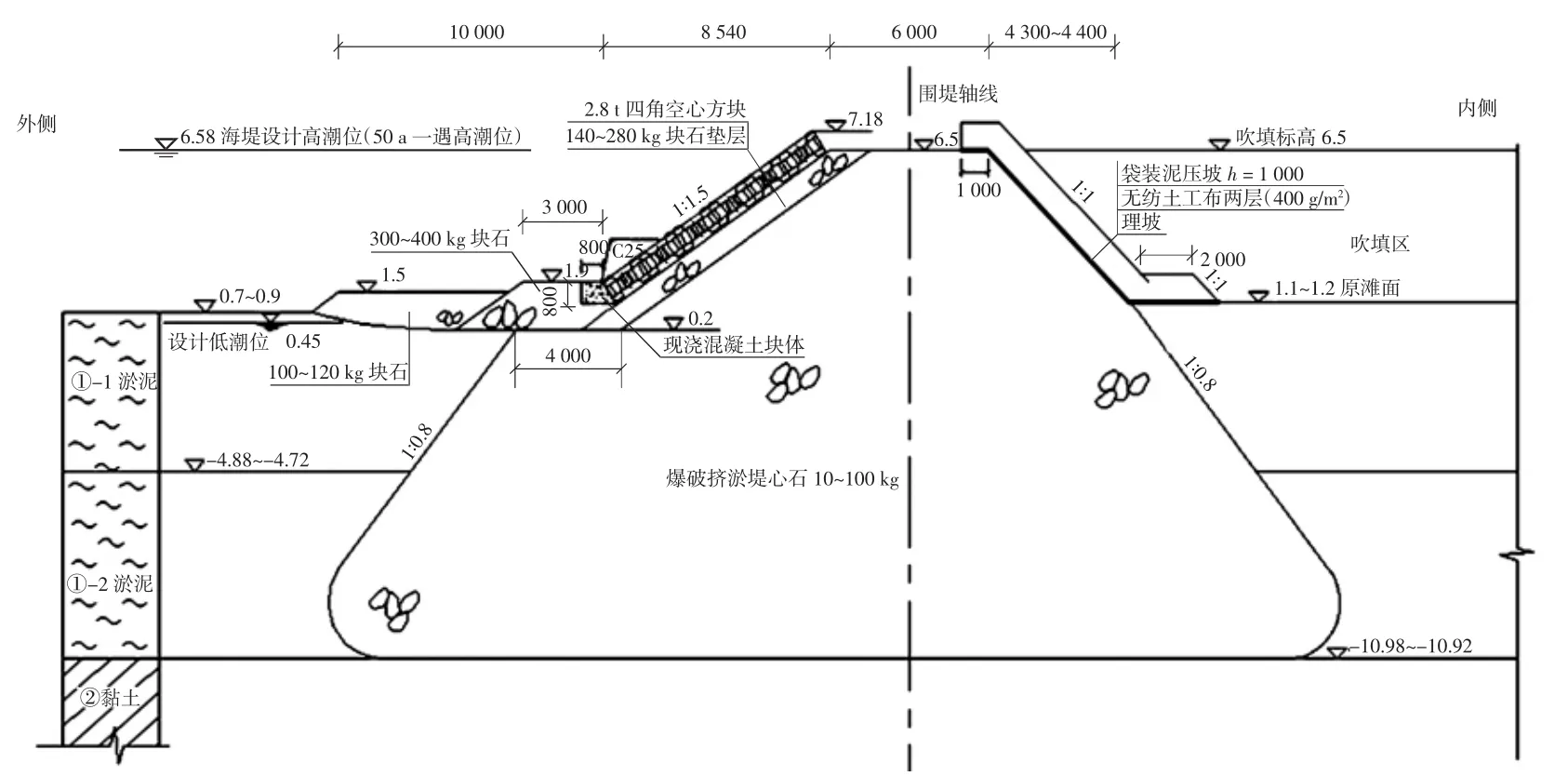

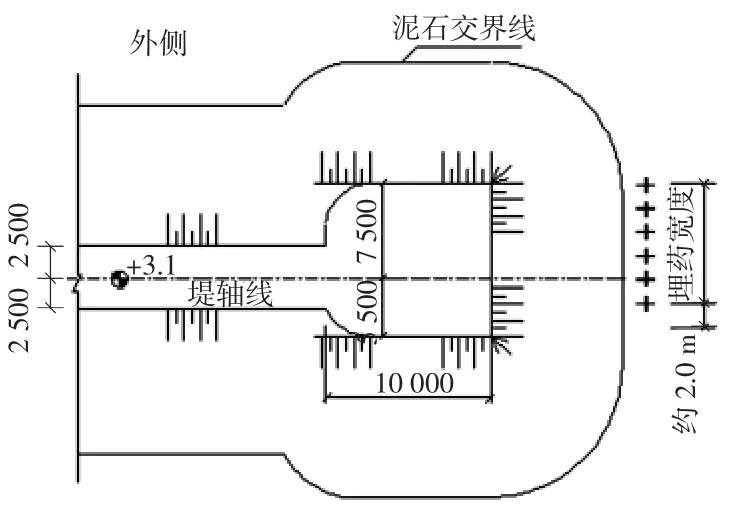

当软土厚度在15 m以内时,常规爆破法要求围堰横断面落底宽度为不小于0.8倍堤底宽度B,其中堤中落地宽度为0.4B,内外坡为0.2B,经爆破后堤底残留混合层厚度≤1.0 m,形成如图1的典型断面。

连云港海滨新城金海一期陆域形成海堤及围堰工程若采用常规爆破挤淤技术,即通过堤头爆填法推进形成抛石堤身,然后进行两侧爆破将形成图1所示断面,这样的断面其抛填开山石的工程量是非常巨大的。寻求一种结构上安全可靠、工后沉降小、工程量小的优化断面迫在眉睫。

3 设计断面型式及稳定计算

3.1 设计断面型式

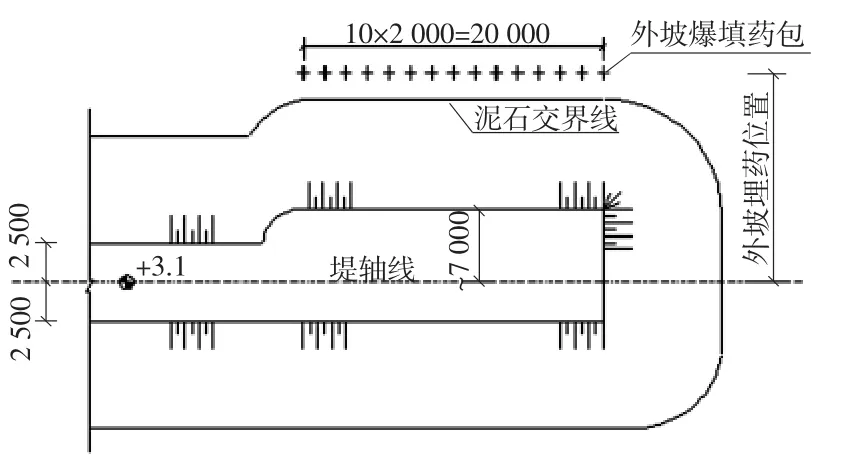

根据围堰内侧吹填的特点,设计上采用“堤头端部偏心爆填(将炸药布置在轴线的外侧)+海侧爆填,海侧坡脚爆夯”的施工工序,经过堤头爆填,堤身海侧爆填,外侧坡脚爆夯、理坡以及护面结构等工序形成近期和远期断面型式,详见图2和图3,此断面比常规爆破挤淤断面节省21%的用石量。

图1 常规爆破挤淤典型断面图

图2 近期断面

图3 远期断面

3.2 断面稳定计算

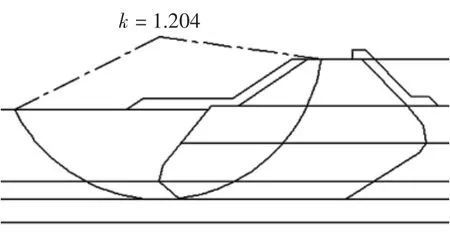

为了保证以上设计断面的可行性,分别对近期和远期断面的不利情况进行稳定验算。对于近期,最不利情况即堤后方吹填对堤的不利影响。近期断面设计顶标高为6.5 m,吹填标高为6.5 m,吹填土为淤泥,并考虑10 kPa施工荷载,计算结果详见图4。

图4 近期稳定计算图

根据计算,该断面稳定系数:k=1.204,满足规范要求。

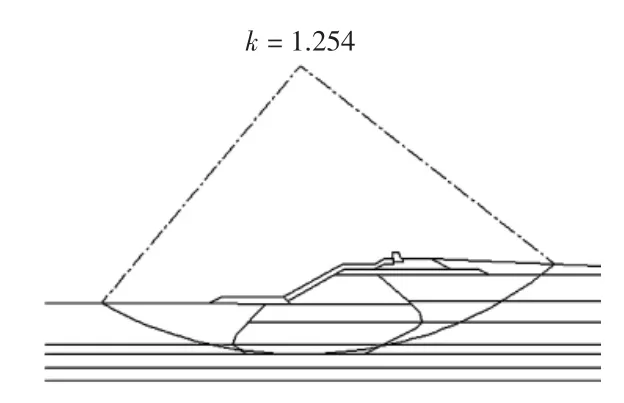

为了确保使用期海堤的稳定性,现对海堤的远期断面稳定性进行验算,考虑10 kN使用荷载,其计算结果如图5。

图5 远期稳定计算图

根据计算,该断面稳定系数:k=1.254,满足规范要求。因此,偏心爆破挤淤技术在理论上是可行的。

4 施工工艺

本工程采用偏心爆破挤淤技术处理软基,虽然偏心爆破挤淤的机理与传统爆破挤淤机理一致,但是在施工工艺上略有不同,即在炸药摆放位置上不同。在堤头爆填时,埋药的位置是偏轴线的而不是对称的(如图6),这样就形成了不对称的断面,从而符合设计断面的要求。

图6 端部爆破平面示意图

4.1 堤头爆填

4.1.1 爆破参数设计

1)药量计算:

①线药量:q=(0.2~0.6)LH·Hm

式中:q为线药量,kg/m;LH为单循环进尺量,一般为8~12 m;Hm为淤泥深度,m,本工程按9 m计算。

②单次爆炸药量 Q=(0.8~1.2)B·q。

式中:B为堤头处宽度,m。如果爆炸场地附近有重要建筑物时,一次爆炸总药量应根据爆炸振动速度公式进行验算。

2)药包埋深:HB=(0.45~0.55)Hm,m。

3)药包间距b:一般取2~3 m。

4)群药包宽度:LB=(0.8~1.2)B,m。

4.1.2 施工工序

采用自卸卡车按设计要求推填堤心,当达到爆填进尺时,开始爆填作业。在推填堤心前方一定距离内,将药包埋入淤泥下,采用导爆索传爆网络,陆上起爆。爆炸动能将淤泥排开,形成爆坑,同时爆炸的震动效应使淤泥受到强烈扰动,强度大大降低,堤头石料在瞬时内塌落,并沿淤泥强度小的方向滑移。在严格控制进尺和抛填量的情况下,经过多次爆炸和振动,石料落到持力层上,完成了石料对淤泥的置换。工艺过程:①设立堤轴线和两侧抛填边沿线标记;②按两侧抛填边沿线标记和进尺要求进行抛填;③进行堤头进尺、堤身宽度及高程测量,满足要求后进行装药作业,否则补抛;④在推填堤心石前方一定距离内,将药包埋入淤泥下,采用导爆索传爆网络陆上起爆;⑤爆炸动能将淤泥排开,形成爆坑,同时爆炸的震动效应使淤泥受到强烈扰动,强度大大降低,堤头石料在瞬时内塌落,并沿淤泥强度小的方向滑移;⑥在严格控制进尺和抛填量的情况下,经过多次爆炸和振动,石料落到持力层上,完成了石料对淤泥的置换。

4.2 堤身侧爆填

完成堤头爆填后,石料基本落到持力层上,在本工程中为满足围堰承受侧向荷载的要求,仍需对堤身外侧进行侧爆填,以便加宽堤身和整形,达到设计要求,如图7所示。爆炸设计和施工方法与堤头爆填相同。一般情况下,堤身侧爆填可在堤头爆填后100 m时开始。堤身侧爆填循环进尺一般为30~60 m。按设计要求,外侧进行1次侧爆。

图7 侧面爆破平面示意图

堤头和堤身内、外侧爆填处理后,经理坡达到设计断面。

布药方式都为陆上装药,不受风浪及气候的影响。

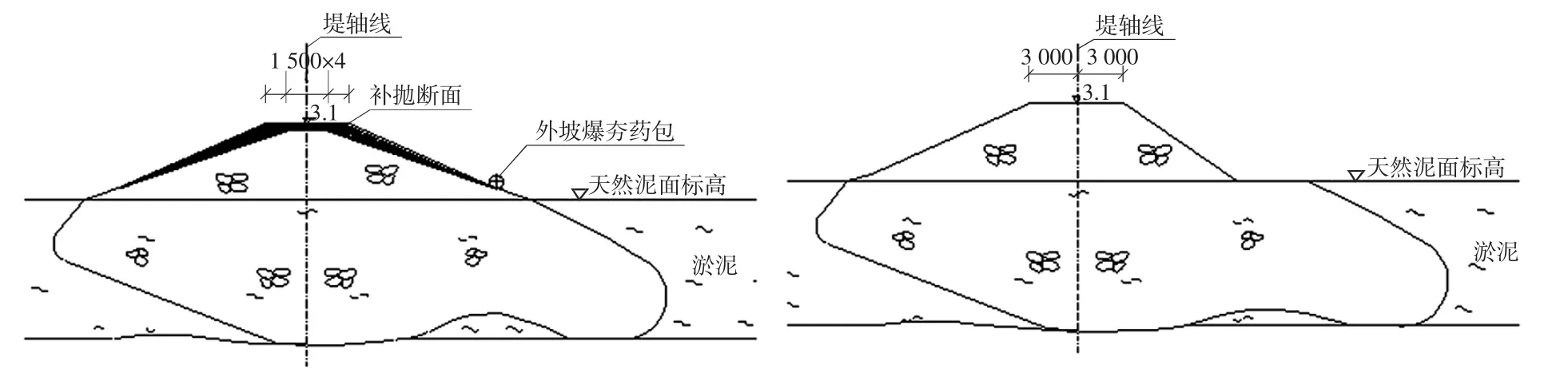

4.3 外侧坡脚平台爆夯

完成堤头和侧向爆填,对围堰进行补抛达到设计标高后,在外侧坡脚平台进行一次爆夯,使平台进一步密实和整形,如图8所示。

图8 爆夯过程示意图

5 阶段检测

5.1 体积平衡检验

根据每炮抛填石料质量、方量记录,堤心爆填进尺每30 m左右进行1次体积平衡检验,即在准确统计上堤方量的基础上,比对设计断面方量,以便确定堤心石落底情况。根据检验结果,可适当调整爆炸参数。

5.2 钻孔检测

采用抛石体钻孔检测方法,直接探明抛石体下部状态。钻孔位置由业主单位和监理单位共同确定。在堤完成200 m后,钻2~4个孔进行检测。检测结果作为调整抛填及爆破参数的依据。其它钻孔检测可在爆炸处理过程中或者结束后进行。

5.3 沉降位移观测

爆炸处理结束时,在堤身上设立沉降和位移观测点各15个,连续观测3个月,累积沉降量应小于20 cm。

6 效果检测

6.1 钻孔检测

考虑到爆破落底对围堤的稳定至关重要,需对已施工的围堤进行检测。共布置3个检测断面分别位于围堤侧、中侧、东侧,每个检测断面3个钻孔,共9个钻孔。检测结果表明,9个孔均无残留淤泥,块石均落底,达到设计断面,从而保证了堤的稳定性。

6.2 沉降位移检测

为确保施工期和使用期围堤的稳定情况,在施工期必须进行地基监测和检测,随时掌握地基的变形和稳定情况,以利于指导和调整施工速率,保证工程质量。本次监测布置沉降观测点和位移观测点分别为11个,观测时间为5个月,主要是围堤内吹填期的观测。为了更好地掌握沉降和位移变化过程,选取观测点绘制出其平均沉降和位移随时间的变化曲线,如图9。

图9 沉降和位移变化曲线

根据监测结果分析,堤顶产生的累积沉降量为251 mm,累积侧向位移为2 mm,观测期间最大沉降速率为0.86 mm/d,最大位移速率为0.9 mm/d。沉降速率和位移速率均满足设计和规范要求,从而保证了施工期间围堤的安全性和稳定性。

偏心爆破挤淤方法是在现有爆破挤淤法上的改进,由于该种方法形成的断面尺寸小于传统爆破挤淤法,因此可以节省一定的药量、石料以及工期,即节省一定的资金和时间。另一方面,从海堤稳定性来看,偏心爆破挤淤断面稳定性满足规范要求且稳定系数较好。

7 结语

1)偏心爆破挤淤法在海滨新城的施工已经基本完成,通过多种检测方法检测表明,工程质量完全合格达到设计要求,表明偏心爆破挤淤技术在本工程中取得了成功。

2)偏心爆破挤淤是传统爆破挤淤的改良,它具有比传统的爆破挤淤更节约成本,节省时间等优点。

3)偏心爆破挤淤的前景是广阔的,但有必要进一步对不同地区和性质的软土进行不同品种炸药使用的设计参数研究,以便进一步积累工程设计与施工经验。

4)偏心爆破挤淤法在连云港海滨新城工程中的成功应用为以后同类工程的施工积累了宝贵的经验。

[1]武可贵,高兆福.淤泥地基爆炸排水加固的试验研究[J].水利水运科学研究,1998(6):178-184.

[2]张建华.爆炸法处理水下软基筑堤法[J].水运工程,1998(6):29-33.

[3]许连坡.填石排淤法中的爆炸作用[J].爆炸与冲击,1992,12(1):54-61.

[4]金谬,石峰.关于爆炸法处理水下淤泥地基的工艺[J].中国港湾建设,1999(3):16-27.