国内外蔬菜种子价格差异及其成因分析

闫书鹏

《种子法》颁布后,在中国种子产业发展的近10年间,种子价格逐步攀升。随着外资种子公司进入中国种子市场,种子价格升幅较大,可以说,外资种子在“引领”着国内种子价格的大幅度上涨。近年来,有关种子价格特别是蔬菜种子价格问题的讨论不少,很多人认为目前蔬菜种子的价格过高,而进口种子的价格一般是国产种子价格的几倍、几十倍甚至更高。种子价格引起了广泛关注,国内外种子价格差距悬殊的原因是什么?国产种子的市场价格是否过高?本文尝试对此问题进行探讨。

1 国内市场的种子价格状况以及国内外品种的价格比较

为了解目前种子价格的实际水平,以及进行国内外品种的价格比较,笔者对国内市场蔬菜种子价格进行了调查。调查主要选取了几个种植面积较大的蔬菜作物,包括番茄、辣椒、甜椒、温室黄瓜、西葫芦,分别收集了国内外的价格信息。其中所调查的国内品种均出自农业科研单位,与其它国内品种相比,其产品的价格基本属于市场上普遍认同的高价位品种,所选的品种均为杂交种。

根据对比试验以及农户反映,我们也发现,在国外品种中,有一部分与国内品种表现相比差异不大,包括有些国外公司,实际上在中国采购品种进行贴牌销售,但其价格却比国内品种高出许多。这些情况不在本文的讨论之列。

表1可见,国外种子和国内种子的价格确实存在很大的差异,尤以保护地专用品种价格差异最大。以番茄、甜椒和西葫芦为例。从终端价格看,国外种子的价格为番茄每千克9万~12万元,每粒种子售价0.30~0.40元;甜椒每千克3万~8万元,每粒种子售价0.30~0.60元。价格差别最大是西葫芦种子,法国太子(Clause Tezier)公司的西葫芦品种“冬玉”的价格是国内品种如早青、京葫3号等品种的上百倍。

表1 2010年部分蔬菜作物种子销售价格 元·kg-1

2 国内市场的种子价格是否过高?

2.1判断种子价格高低的标准——种子的价值

从上文的价格数据看,国外种子价格确实与国内的不可同日而语,同时,从种子价格的绝地数字看,上文中涉及的品种确实价格不菲。应当指出的是:商品价格的高低是相对的,市场上任何一类商品,因为不同的品牌,不同的质量,都会产生价格差异,优质优价是被普遍接受的市场规律,种子价格也是如此。所以,不能简单地根据一些数字,就得出种子价格过高或过低的结论。因为确定价格是高或者是低,要有客观的衡量标准。这一客观标准就是种子的实际价值,因为商品的价格是价值的货币表现,如果说种子价格过高,那么它一定是偏离了它的实际价值。

2.2判断种子价格高低的方法——种子投入产出比

种子产品不同于一般消费品,它属于生产资料范畴,其消费目的是通过出售产品而获得收益。但是,由于种子是农作物产出数量和质量的内在决定因素,同一作物不同品种因为遗传性状不同,会有不同产出价值,因此,通过考察种植者出售产品的收益可以用于估算品种的价值。在这个意义上,种子的价值指的是它的使用价值。

由于购买种子并非是全部的生产要素投入,其它投入包括肥料、农药、管理成本等也会对产品价值产生影响,而我们却无法准确区分不同生产要素对总收入的影响程度,这就对进一步的分析造成了困难。

在此,我们引入种子投入产出比(Seed cost and return ration)这一概念,假定其他条件(种植时期、种植地点、自然条件、管理水平、市场环境等)相同,种子投入产出比=种子成本/产品销售收入×100%,表示种子总成本占产品销售收入的百分比,或者说每单位种子投入所带来的产出。根据国外相关的研究,一般的观点是认为种子成本应为产品总收入的5%~9%。通过计算种子投入产出比,并与国外的经验数据相比较,我们可以对目前国内市场的种子价格进行规范性分析,也就是说对价格的高低作出判断。

2.3 国内种子的的投入产出比

为评价国外品种的种子价格是否过高,在我们的调查中,所选取的国外品种均为不同市场上的主栽品种,也基本都是目前市场上同一作物价格最高的品种,包括甜椒:红英达、世纪红、威力、红罗丹、曼迪;番茄:欧盾、齐达利;西葫芦:冬玉、碧玉等,主要集中于茄果类,基本上都属于市场上最优秀的保护地专用品种,主要表现为商品性好、耐低温弱光能力强,适于反季节种植等特点。通过计算国外种子的投入产出比,我们会发现,目前国内市场上的国外品种,种子投入产出比基本低于我们采用的经验数据。

以西葫芦品种“冬玉”为例,由于其在低温条件下有良好的坐果能力,适于越冬种植,每667m2产量可达14 000~17 000 kg,种植者的产品销售收入一般可达4万元,而种子投入为每667m2500~600元,不到总收入的2%。

以番茄品种欧盾为例,在秋冬温室生产收入可达4万~6万元,种子投入产出比约为5%。

国内品种的投入产出比,以价格相对较高的越冬黄瓜品种为例。每667m2种子总投入为450~600元,每667m2产可达20 000 kg,按照2010年销售最低价格每千克3元计算,总收入可达6万元,也就是说种子成本占总收入的比例不到1%。

由于已经假定其它条件相同,因此,种子投入产出比若为2%,意味着每单位的投入可获得50单位的回报,种子的成本相对于产品的收入而言,有着相当高的回报率。通过调查,可以认为,种植者愿意出高价购买种子的原因是,好的品种能够带来更大的产出,种植者的购买行为也是基于其自身的种植经验作出的理性选择。

另外,从市场结构角度分析,不同类型的市场结构有不同的价格形成机制。目前我国的蔬菜种子市场高度分散,几近于完全竞争市场,种子企业间竞争激烈,对某一特定品种,有很多国外、国内品种甚至其它作物品种都可以替代。既然不存在垄断条件,单个企业都是价格的接受者,在竞争市场上形成的价格,符合市场经济的一般规律。

因而,本文的观点是:我国目前基本不存在种子价格过高的问题,相反,“与国际种子市场价格比较,我国的种子价格明显偏低”(李艳军和李崇光,2006)。这与国内一些相关经济学研究的结果相符。而很多人认种子价格过高,其依据是种子的直接生产成本低,也就是繁种价格,而育种家的智力与体力投入,其实是被忽略不计了,另外,育种过程中的不确定性和巨大的机会成本,也被忽略不计了,这是不正确的。

3 国内外种子价格悬殊的原因

国外种子价格高于国内种子有多方面的原因,其中包括产品的质量、品牌价值以及种子成本结构等方面的差异。

3.1 产品的质量差异

种子的质量取决于育种、繁种、加工处理和包装等整个生产过程的每个环节。首先,种子内在的遗传质量最为重要。目前国外品种的优势除了体现在一些国外特有的蔬菜作物如洋葱、胡萝卜等品种上外,主要体现在保护地专用品种的抗逆性、商品性以及产品的耐贮性等方面,与国内品种差异明显。此外,国外公司在种子生产和处理过程中,形成了比较完善的质量控制体系,种子的纯度、发芽率等主要指标均大大高于国内产品。此外,包衣种子不仅外观美,其脱毒、杀菌处理效果更是趋于完美,有着很高的产品质量。

3.2 品牌价值差异

品牌是创造差异的重要因素。品牌作为产品的一种识别标志,主要通过营销活动来实现。同时,其本身就是一种营销手段,它包括了产品的全部内涵。目前进入国内的种子公司基本上都是具有几十年甚至上百年发展历史的企业,在品牌运作方面的经验的比较成熟,它们以产品的高质量为根本,一般都是定位高端种植者,通过营销和宣传活动,使其品牌形象区别于国内的产品,使其高价值为种植者认知和接受,从而使消费者愿意购买其高价的产品。这充分体现了品牌的价值差异。

3.3 成本结构差异

按照会计核算的方法,产品的定价首先与成本有关,种子成本应该包括育、繁、销整个过程中的全部直接和间接的成本以及其它费用。但是,国内蔬菜种子的成本结构与此有明显的差别。

一个普遍认同的观点是:目前国内蔬菜种子企业中,除少数农业科研单位和教学单位附属的企业外,一般都不具有研发能力,也就是说,国内种子绝大部分是由农业科研单位和教学单位繁育的,因此产品成本中应该不含有产品的研发费用。而那些为数不多的育种单位,在产品的研发过程中实际上也在直接或者间接地接受政府的资助,或者说是一种补贴。而其他企业,也相应地通过各种方法,无偿或者以极低的代价在使用这些品种。这就是为什么国内种子企业在定价时,往往是只考虑委托代繁的价格,然后在此基础上进行一定的加成。

种业界有一种观点认为:国内蔬菜种子比国外产品价格低的原因就是国家补贴了商业育种,由于固定资产的折旧费用、土地、人工等其他成本都并没有进行归集计入成本,从而降低了科研单位的种子成本,使国内种子价格处于较低的水平。这一观点是不正确的,关于这一问题,可以通过有关数据进行简单计算进行分析。

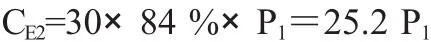

根据有关资料,国外种子公司一般将其销售收入的12%~16%用于产品的研发。那么,假定研发成本平均分配到每个产品,尽管不能确认种子生产成本中研发成本的数额,却可以大致认为,某一公司某一品种的种子价格中,大约有12%~16%是种子的研发成本。我们可以通过简单的计算来剔除这部分成本进行比较,设国内、国外产品的价格为P1、P2,研发成本分别为CRD1、CRD2,其它价格构成因素合并为CE1,CE2,已知CRD1=P1×16%,国内国外产品的价格分别表示为:

在其它成本构成因素一定的条件下,选择调查中获得的数据代入上式,以番茄种子一般价格为例,国内品种价格P1=2 000元·kg-1,国外品种价格P2=60 000元·kg-1,可得到下式:

由于价格、研发成本均为给定数值,如果企业是根据成本加成定价,在等式左边减去CRD1=P1×16%,可得到:

上式表明,在企业定价时,即使不考虑研发成本,国外产品的价格仍然是国内品种的25.2倍,也就是说除了研发成本以外的价格构成因素是国内外价格差异的主要原因。因此笔者认为,研发成本只是国内外种子价格差异的小部分原因,而其它有形与无形的价格构成因素,如产品的质量水平、品牌的价值差异,才是国外品种价格高于国内品种的主要原因。

4 未来国内种子价格的变化趋势

根据近期国内蔬菜种子价格的变化情况,可以看出国外种子的价格基本稳定,而国内种子价格的升高却存在较大的空间。未来主要蔬菜作物如番茄、黄瓜、辣椒、甜椒、甘蓝种子价格都可能会有不同程度地提高,但国内种子价格要达到或者接近国外产品的价格水平,须在育种技术、种子质量管理以及品牌建设等方面都有全面的提升。

张立杰,李烨.2003.WTO对中国种业的影响. 种子世界,(2):10-11.