二元视角下的中西建筑美学比较——建筑美学辩证法(二)

王辉

西方对于建筑美的追寻与研究并非是直线性的,而是经历了种种曲折的变化,其中所蕴含的思想和观念也十分复杂。从传统的西方古典建筑美学到现代主义建筑美学,经过后现代的波折再到当代建筑美学的多元发展,西方建筑美学发展如同叔本华所称“欲望的钟摆”一样,从一个极端走向另一个极端,这种类似于“二律背反”的发展现象也成为了我们回溯和分析西方建筑美学发展的基本脉络。

与西方建筑美学的二律背反现象不同,中国一直以来的传统观念并不追求极端与对立,而是追求对立元素的统一与和谐,讲求辩证统一的“中和观”。反映到中国传统建筑美学中,就是所谓“二元中和”的主导观念,主张将理性与价值相统一的“合理理性”或“中和理性”。

1.二律背反——西方建筑美学发展

纵观西方思想的发展,往往以否定原有的方式表现出来,比如在美学研究对美的本质的探求中,表现为唯心(主观论)与唯物(客观论)的相互否定[1]。在建筑领域,有学者根据不同建筑所承载功能的不同,将建筑系统分为了分别体现物质功能与精神功能的两大部类,并指出建筑系统内存在着“二律背反”的现象[2]。所谓“二律背反”,就是指两个真理性的命题一正一反。[3]

如果我们从二元视角切入到建筑美学研究中去,可以发现,西方建筑美学发展的过程中存在着明显的“二律背反”现象,正与反不断交织,在发展中又相互转化,形成丰富的建筑美学观,如“形式追随功能”与“形式唤起功能”、“少就是多”与“少就是烦”等。实际上,在西方对于建筑美的探寻过程中,二律背反的正反命题虽然针锋相对,但并不是完全割裂的,二元命题互相促进、共同演化,不断加深与启发着人们对于建筑美的认识与理解。正反命题是对立统一、甚至相辅相成的,并且在一定条件下随着社会认识的转变而相互转化。因此,本文提出西方建筑美学发展二元视角下的二律背反现象,并不是将某一元观念绝对化,而是想指出这种观念与当时的发展阶段相适应,并成为了当时的主导观念。与之相对的另一元观念并未消亡,而是始终消隐在某处,作为对于主导观念的注解与补充,并随时准备在不久后的某一阶段重新闪光。

1.1 理性与非理性的背反:观念思维

从历时性的宏观发展线索来看,忽略各阶段内部种种变化的话,西方各个主要阶段的主导观念存在着理性与非理性不断背反的现象。西方古典建筑美学更多的是以理性作为准则;西方现代美学则在尊重西方传统建筑美学已有结论的前提下,提出了新的理念,要求注意建筑问题的复杂性,对感性要素也开始重视,并促成了建筑形式的发展;到了当代,先前的种种结论似乎已不再成为人们固守的金科玉律,解构、现象学等种种思潮的出现也标志着理性开始走向了超理性与非理性。

1 西方古典时代所树立的古典美标准(来源:Architecture and democracy)

2 牛顿纪念堂设计中的理性光辉(来源:图解西方近现代建筑史)

3 建筑语言构成与形式“自律”(来源:图解西方近现代建筑史)

4 密斯设计的乡村住宅方案,简练的形式语言对建筑形式产生极大影响(来源:图解西方近现代建筑史)

自古希腊罗马时代开始,理性一直就是西方思维的主导方式,这种理性是工具与价值的统一、手段与目的的统一。在理性的指导下,西方传统文化一直在追求事物的起点、本质与体系,强调清晰的逻辑与线性的思维。这种理性思潮反映到建筑美的追求上则是建筑注重经典样式与形式的确立,同时也注重建筑形式对于社会审美与精神内涵的传达。在具体手法上,表现出用确定化的数字比例限定建筑空间与构件,追求“合理”与“合式”的建筑形式。

西方古典的理性思潮在中世纪宗教神学的影响下受到了一定的限制,建筑美成为了在神的光辉照耀下的“上帝安排的和谐”。到了文艺复兴时期,作为提倡“人的发现”和思想启蒙的一部分,随着“我思故我在”的号角吹响,理性被作为主导的思潮并在一定程度上发展到了极致。这个时期,理性被绝对化了,传统理性中的工具与价值、目的与手段产生了分离。古典的建筑形式作为对这一思潮的注解也得到了重新关注,对于古典柱式、比例的研究到了极致。古典建筑形式作为建筑美的“唯一”选择而绝对化,西方古典的比例、柱式都被上升到无与伦比的经典地位,无法超越。

进入现代之后,随着社会的不断发展,美学作为一门学科独立了出来,而“感性”因美学的证明也开始成为人们关注的焦点。“浪漫”、“感性”成为了对理性加以超越的有力武器,这也促成了建筑美“感性的转向”,并被作为一种自觉的“现代”美学范式。“艺术有理性逻辑之外自身的逻辑”、“艺术应该以美为目标”成为当时的口号,并促使西方开始了对理性认识界限的重新认定。当时出现了诸多关于新建筑形式研究的思潮,如构成主义、表现主义、未来主义等等。

5 密斯口中的“少”与“多”成为了另一对二元范畴,其中的“少”与“多”相互印证,而“少就是多”与后来“少就是烦”又相互背反(来源:Yes is more)

由于对新兴科技及社会问题的关注,包豪斯的创始者们将眼光关注到技与艺的结合上,这也促成了现代主义建筑思潮的出现,这种思潮背后的理性似乎又回到了最初的工具与价值相统一的时代。后来当他们在美国生根,并借助资本的力量在全球促成并推广“国际主义”建筑时,又遭到了非理性思潮的强烈反击,后现代也随之出现。

到了当代,建筑美的发展越发多元。当尼采崇尚酒神精神、福柯开始对与理性相对的“癫狂”进行研究的时候,西方的非理性同理性的决裂发展到了新的高度。在这种背景下,当代建筑美学体现出了强烈的非理性倾向,甚至以反理性为诉求,这一倾向彻底打破了古希腊、古典主义至启蒙时代的理性传统。

从共时性的切入点来看,西方各阶段内部理性与非理性的背反也一直存在。如现实与装饰之争、结构与解构之争等等。可以预见的是,理性与非理性的背反争论也必将一直存在并持续下去。

1.2 他律与自律的背反:决定因素

由于建筑的美牵涉因素众多,受西方文化中对于“确定性”追求的影响,西方建筑美研究常常纠结于如何确定影响因素之中,有关建筑美的认识也在他律和自律中不断背反。所谓他律,即“他者的法则”,可以理解为认为形式美之外的因素成为建筑美的决定性因素,自律则率先由康德作为一个伦理学概念提出,后被用于美学,强调审美“无功利性”和“自由美”,可理解为形式自身成为建筑美的决定性因素。[4]

一直以来,建筑美的他律性似乎是主流思潮,建筑美与众多因素相关这一观念也是自然而然形成的。一旦人们对此产生怀疑并开始思考建筑在多大程度上他律或自律的时候,建筑形式自身的基本属性往往被重新认真审视,这在一定程度上也成为了促使建筑学科,尤其是建筑形式研究进一步发展的动力。

6 库哈斯的“多”与密斯的“少”相映成趣(来源:Yes is more)

在西方建筑美的探索过程中,有关建筑美的他律与自律属性的探寻不断交织。在这个过程中,自律性是促进建筑美学甚至是建筑形式语言发展的一个重要因素。正是因为对于建筑美的自律性认识,才促使研究者们将建筑研究向内挖掘,促进学科自律和不断发展,才促成了建筑语言的一次次创新与突破。比如,在现代主义建筑时期,自律性正是当时审美现代性的一个特质,形成了与现代性相适应的现代主义建筑的独特建筑形式语言 。[5]在当时现代科学技术发展的大背景下,各门传统学科都得到了长足的发展,一些新兴学科,如心理学、美学、社会学等也不断涌现。受当时符号学、语言学与心理学研究的启发,当时的建筑工作者也开始思考建筑学科的“合法性”问题,研究如何将建筑学的发展与时代发展的大背景相契合,探讨建筑形式自身的规律与作用机制,同时追寻建筑形式语言的突破与创新。

值得注意的是,引发这些思考的是“自律性”,但真正促成这一思考、使之得以推行并最终实现的却是对于其他外在学科,如语言学、心理学的借鉴。也就是说,当时建筑学科的长足发展靠的是对“他律性”足够重视的学科交叉才得以实现。

在建筑美研究向内挖掘、自律性作为主要考虑因素之后,形式主义思潮出现了。作为对形式主义思潮的背反,人们又将视野转而向外,开始寻求与当时科学技术发展相匹配、同时又能解决当时社会问题,如大规模居住的建筑样式,功能美学、机器美学随之出现,成为现代主义的主流思潮。

现代主义建筑在后期脱离了他律的限制,在美国生根后借助资本的力量在全球推广,借全球化的“东风”促成了“国际主义”的成形。“国际主义”蔓延之后,以后现代思潮的异军突起为标志,同时也是为了应对当时“过分自律”的国际式建筑,对环境文脉、地域文化等各种外在因素的关注再次成为主流。一直到现在,即使建筑形式不断在寻求内部自身形式的不断突破,各种怪异创新的建筑形式不断涌现,但建筑他律的特征仍然不能被忽视,甚至成为人们思考、欣赏建筑的主要因素,规定着建筑形式的生成。

1.3 创新与古典的背反:理想追求

在古希腊与古罗马时期建筑确定了一系列经典形式之后,西方在很长的一段时间内,对古典形式的遵从与突破,即古典与创新的背反,又成为了西方二律背反的另一主题。

西方的古典建筑美学确定了建筑美的古典标准,其中几何与数学成为古典形式秩序的主要原则,而合理与合式则成为古典形式意义的有力支撑。可以认为,重复古典的形式可以被称作古典形式的回归,而遵从古典形式的基本原则,在建筑形式中吸纳西方古典几何与数学形式秩序的精髓,同时满足古典的合理与合式意义追寻的条件,我们也可以将这种尝试称作古典精神的回归。另一方面,西方文化中对于“确定性”的执着追求导致了西方建筑美发展中理式与典型的不断塑造,同时也造就了对于实体形式创新的执着渴求。这种对于创新的近乎偏执的追求也造成了西方建筑新旧交替的加快,对“新”的逐渐麻木也是导致人们不断重回古典的重要原因。

从上述视角进行审视,西方建筑美学发展史正是一部创新与古典不断背反的历史。执着的创新精神造就了一批崭新的建筑形式,而当一类形式偏离古典形式太过遥远的时候,又有一批赋有古典精神,甚至直接借用古典建筑形式的建筑类型与思潮出现,作为对于上述创新思潮的“再创新”。这种建筑现象在西方启蒙时代之后表现尤为明显。

古希腊,古罗马时代是经典的西方古典形式美的起源与确立时期。在从古典到现代过渡之中,现代的“现代性”精神的确立,导致了启蒙现代性与审美现代性的分野,这也最终实现了对于古典形式的超越与突破。所谓启蒙现代性,指的是启蒙的科学理性精神,而审美现代性则可以概括为审美的人本批判精神,这两种思潮相互对立又互为补充,如在现代主义开始时,对于科学启蒙精神的回应,建筑形式美出现了对于现实与透明关注的现象,而对于人本审美批判的回应,建筑形式美又再次借用古典,出现了对于传统装饰与表现关注的现象。到了后现代,建筑重新关注“现代”之外的古典,为了展现对于建筑形式美的意义追求,古典符号的装饰与拼贴成为主流。到了当代,为了寻求创新,超与反成为了当代建筑美学的基本精神,建筑美学开始了多元的发展。科学的不断突破促成了美学不断转型,而建筑美意义的消解与重构也促使建筑美探求走向生活、走向大千世界。

2.二元中和——中国传统建筑美学

有学者曾提出文化研究的“互补振荡”现象,只要一种文化结构中存在着两个思想方式类似,仅在参与意识(有为、无为)相反的理论体系,我们可以将其定义为结构互补。在中国文化中,儒家和道家正好构成一种互补结构,互补现象带来文化体系的稳定性与保守性[6]。从这一角度切入建筑美学研究的话,可以发现,中国传统建筑美学观念中存在众多的二元范畴,且互补中和,这也可以被称作有关中国建筑美学辩证法研究。

与西方追求极端与对立不同,中国文化自古就有辩证统一的“中和观”,追求对立面的统一与和谐。所谓“中和”观,就是将理性与价值相统一的“合理理性”或“中和理性”[7]。与西方古典美学偏重于“寓多于一”的“调和”相比,“中和”即“执两用中”的“中和”之趣[8]。中国传统文化二元因素的对立仍然是为了寻求整体的统一与融合,在二元中间求中和。

与传统的文化模式相对应,“二元中和”也成为了中国传统建筑美追求的目标。所谓二元中和,就是说中国传统建筑美学着重强调彼此对立的二种元素之间均衡的和解与统一[9]。西方建筑美学中的“二律背反”强调的是“否定性放大”,强调两种对立因素的对抗,而中国则在“二元中和”理念的指导下,强调矛盾对立面的协调。

中国传统美学中包含的诸多二元范畴,如“虚实”、“雅俗”、“巧拙”、“繁简”等二元范畴也是对于“二元中和”的一个辅证。“中和”的思维方式极大地影响了中国传统建筑美的创造,促成了中国传统建筑美整体观与和谐观的形成。为了更好地说明这种二元中和范式,我们分别从思维观与价值观两个方面展开论述。

2.1 理性与感性的融合:统一辩证

中国传统建筑美学 “二元中和”,首先就体现在统一辩证的思维观方面。与西方从哲学本体出发的形而上关怀和个人关怀不同,中国传统文化注重的是统一辩证的思维观,是从人与环境整体出发的人类情怀与整体关怀。

中国建筑美学重整体、讲辩证,追求理性与感性的融合。与西方通过对影响建筑的各种因素加以解剖分析不同,中国建筑美讲求形神兼备、情景契合,注重对建筑整体美的考察。与西方“内容”与“形式”二分不同,中国传统建筑中的“内容”和“形式”并不是割裂的,而是浑然一体的[10]。这种统一辩证的思维观,朴素的类似系统思维,是非演绎、非归纳的,但却不是非逻辑、非思维的。它蕴含着理论的积淀,又总与个体的感性、情感、经验、历史相关,是一个有机的思维整体[11]。中国古典建筑美学的思维是一种广义的思维,是内容反映与形式推敲的有机结合,介乎感性体验与理论认识、具体直观与抽象思辨之间。

这种理性与感性融合的思维观在中国传统建筑中有着集中的体现。理性对应着“礼”,可以看作是儒家秩序严谨、等级明确的文化象征,感性则对应着“乐”,可以看作是道家自由浪漫、逍遥出世的文化象征,这两种追求共同构成了中国传统建筑美的整体和谐。

理性精神与传统的“儒家文化”有着密切联系,儒家文化注重社会规范的明确,以“礼”为社会标准和纲领,并为“礼”的实现制定了严格的、明确的标准“理”。这种理性精神的“理”在传统建筑中也十分明显,极大地影响了传统建筑的创作,如不同等级阶层对应于不同的建筑形制和规范。以“礼”作为原则的中国理性精神显然与西方的理性精神截然不同,中国的“理”注重社会的“礼”、和谐秩序的实现,本身就是工具与价值相统一的理性。

与理性精神相对应,中国传统的感性精神则与传统的“道家文化”与“佛家文化”有着一定的传承关系,讲求与入世相平衡的出世,审美化的人身栖居,追求“采菊东篱下,悠然见南山”的人生境界。

理性与感性的结合,既是对于中国传统建筑美学整体的一种诠释,也是对于具体类型不同风格的传统建筑的一种概括。这种中和的特色既体现在不同的建筑类型的性质与特征上,如理性的、等级森严的宫殿衙署,感性的、充满个人情怀的私家园林;也在某些具体建筑中或建筑构件中有着集中的体现,如被看做是中国传统建筑主要特征的传统建筑大屋顶造型,既根据建筑物等级的需要将屋顶严格分出不同的形制,同时又形成了出檐深远、曲线优美的生动形式。

理性与感性相融合的辩证思维观还体现在对于逆向思维的重视上,所谓“反者,道之动”。如果要确立二元架构,就必须从惯性的思维观念中摆脱出来,并能从完全相反的视角进行考察。为了在二元架构中创新,获得全新的意蕴,就必须要突破一般的惯性思维。刘熙载主张“意不可尽”,提出“反中写正”的直觉方式,利用事物的相反相成取得最大的艺术效果,从而使表现艺术形象的“意不可尽”的特征达到最佳程度[12]。逆向思维是对惯性思维的背离,从惯性思维的反面寻找出发点,相反对立的双方可以互相转化。事物的正面潜伏着相反因素的可能性,从反面去显示正面的涵义,使人们有“意料之外”的独特感受。另一方面,在意料之外之后,建筑要能让人有回味的空间,在细细品味之后能体会到创作者的独特匠心,同时又能符合建筑本身的性质,满足使用者的各项要求,尽量做到在“情理之中”。

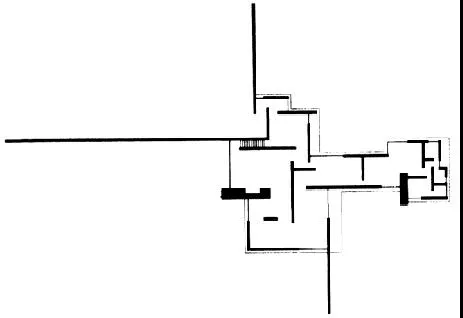

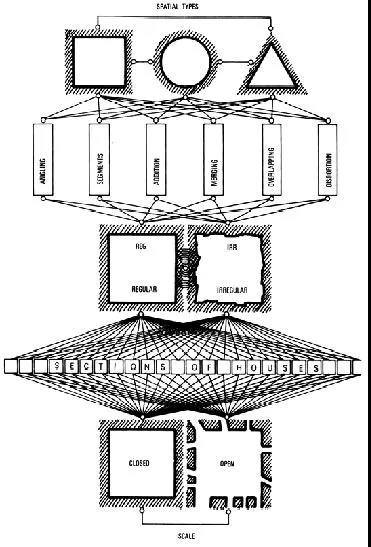

7 里昂·克里尔从基本形展开的空间形式研究,成为西方二律背反下对“纯形”审美与“确定性”追求的注解(来源:Urban space)

这种“反中求正”的做法在中国传统空间塑造中表现的尤为明显。所谓虚实相生、无画处皆成妙境,就是空间中的虚与实、正与反同样重要,两者的有机统一构成了空间的整体意境,这也是中国传统建筑空间形式美的原则。在这一原则之下,空间的“空白”不是无意为之,而是不可缺少、精心安排的部分。空间中的虚与实、正与反各部分均相互关联,有机统一并构成整体。传统建筑有用的部分不一定在于实的部分,而是在于由实体围合而成的虚的部分,这也导致了中国传统建筑审美对于空的部分如“院”空间的重视。与西方重视实体形式不同,中国传统空间更注重建筑群体之间以及建筑与周围环境之间的关系处理,对虚实空间组织的关注超过了对于单体建筑造型的考虑。

2.2 适中与得体的评判:守中致和

从二元中和这一角度出发,中国传统建筑美学着重二元对立的要素间的动态状态的考察。《易经》中讲:“刚柔相济,不可为典要,惟迁是适。”研究对象的动态内容只能在互为关系、互为补充中得到阐释,着重动态内容的考察,就必然要着重以对象间的彼此对话、相互关系加以考察。[13]

为了“惟迁是适”,针对不同的条件具体地解决问题,价值观的建立极为重要。“中和”是将价值判断作为主要目标,追求事物存在状态适宜、合适、合情合理,强调对立元素的和谐,注重适度与中正平和,追求适中与得体。

在这种理念指导下,中国传统建筑的创造十分注重适用性,根据不同的情况做出判断并针对具体问题具体解决。操作讲求因地制宜、因势利导,善于巧妙、综合地解决问题。对于建筑创作的最高评价是“巧”与“妙”,所谓巧夺天工、妙不可言,追求“辞约而旨丰”的意境。

8 传统山水画所反映的中国传统建筑与环境的整体性,两者不可分割、浑然一体(宋,乔仲常,后赤壁赋图)

9 北京明清故宫宁寿宫正殿屋角彩画仰视,正是理性与感性融合的例证(来源:中国美术全集·宫殿建筑)

10 梁思成先生对于“中国建筑之‘Order’”的分析,反映中国传统建筑美情理交织、浪漫想象与严谨规则统一(来源:清华大学建筑学院资料室)

适中与得体首先体现在建筑处理手段的“巧”、“妙”之中。为了营造建筑、解决“人居”问题,人们做出了种种尝试,其中好的手段必然是“巧”与“妙”的。也就是说,用“减”的手段获得“繁”的效果,以最简的方法获取最大的效果,同时切实解决多种问题。在采用最轻松、聪明、省力的手段将方法简化的同时,所获得的意蕴却十分丰富,取得和谐的效果。

对于和谐的追求也体现在空间形式的表现上。中国传统空间善于在复杂中寻求单纯、在不规则中找到规则,同时又在纯净中求丰富、统一中求变化,在“一”与“杂”中寻求动态的平衡。在这里,最终的和谐统一是追求的目标,所谓“一则杂而不乱,杂则一而能多”。另一方面,追求和谐并不代表过分屈从于规范而放弃创新。所谓适中与得体,很重要的就是对于在既定规则下对于创新的追求,力争做到“出新意于法度,寄妙理于自然”,强调“因宜适变”。建筑与人们的生活和生产密切相关,建筑的创作要能解决具体的问题。因此,建筑创作“法度”的选取是为具体问题服务的。创作的结果因时、因地、因人而异,要能有独特的匠心。看似不露痕迹、自然天成、不用全力,实则已遵循各种规则,化有法为无法。

3.结语

“二律背反”与“二元中和”分别对西方与中国建筑美产生了很大影响,在“二律背反”机制作用之下,西方更偏重于对形式“确定性”(纯形)的追求与欣赏,模式与典型是在“彼岸”所树立的理想追求,实体与地标原型则成为了在“此岸”所展现的形式表现;在“二元中和”机制作用之下,中国传统更偏重于对空间“模糊性”(意蕴)的追求与欣赏,所谓“得意”而“忘形”正是对于理想意境追求的绝佳描述,而消解与边界原型成为了现实的空间表现。作为由二元比较而得出的形式分析,上面的结论可能有些简单草率,还有待进一步深化研究,不过这也成为了继续的目标与方向。

历史学家斯宾格勒认为,历史上各文明民族的文化是平行的,并且是等价的[14];分别对中西建筑美学进行比较研究并不是要证明谁优谁劣,而是在承认世界本来是差异的、多样的前提之下,通过具体现象的比较,更深入的了解它们的价值与问题。当然,比较的最终目的是为了建构,希望这种比较能为未来中国特色建筑美学理论的建构起到一点作用。□

注释:

[1]古希腊罗马时期,柏拉图主张美在理式,亚里土多德认为美在事物的形式。在近代英国经验主义中,夏夫兹伯里认为人的内在感官使人感受到美;柏克认为美在于物体的感性性质。在德国古典哲学中,康德从审美判断来界定美,黑格尔把美定义为理念的感性显现等等。详见:张法. 美学导论. 北京:中国人民大学出版社,1999:25.

[2]侯幼彬.系统建筑观初探.建筑学报,1985(4):22-26.

[3]针对纯粹理性的批判,康德提出的4个二律背反,这也构成了他对纯粹理性批判的基础。详见:[德]康德.纯粹理性批判[M]. 邓晓芒译. 杨祖陶校. 人民出版社,2004.

[4]自律可以被解释为“审美独立”,从康德、席勒的“游戏”开始,审美的非功利性原则开始真正确立起来,强调审美自身独特的同时又不同于科学、哲学的独特“审美逻辑”,认为“哲学终止的地方,诗就开始了”。这样,以审美独立性为首要的价值目标的“浪漫美学”开始成为西方现代美学的一个普遍的原则,直到“为诗而诗”、“为艺术而艺术”。这也在一定程度上促成了“精神科学”与其他“人文科学”的建立,并以此确立艺术自身的价值体系。详见:周宪. 审美现代性批判. 北京:商务印书馆,2005:193.

[5]范东晖. 建筑·审美·现代性 [D]. 天津:天津大学,2007.

[6]金观涛,刘青峰. 金观涛刘青峰集——反思·探索·创造. 黑龙江教育出版社,1988:9.

[7]儒家的“中和观”主要有3层含义,即:一是表征事物存在状态适中、合适、合理的观念;二是关于人之行动的方法;三是关于人之道德价值取向,其实质在于张扬了一种理性与价值相统一的“合理理性”,即“中和理性”。详见:丁原明. “中和”:理性与价值相统一的“合理理性”. 孔子研究. 2004(4).

[8]仪平策. “中和”范式·“阴阳两仪”·“一两”思维:中国美学精神的思维文化探源. 周易研究. 2004(1).

[9]从《易经》“阴阳两仪”,到孔子“执两用中”,再到《老子》中的“反者道之动”,中和观念的形成经过了长时间的演变。“中和”源于“二元”的建构,只有互相对立、互为补充的“二元”概念出现,才有可能加以中和;二元的确立是为了最终的中和,为了将矛盾双方均衡折衷。

[10]中国美学是将对象作为一个浑然的整体进行把握的,同黑格尔的“美是理念的感性显现”的定义大不相同。在西方美学中,形式(理式)或被置于现实的对立面(柏拉图、康德等),或同质料(内容)相对而言(亚里斯多德、黑格尔等),即使那些具体的形式规律研究,对于形式概念及其“亚概念”、“子概念”等,也是首先将对象分割为若干“部分”或“成分”,即通过“部分”来认识“整体”的。在黑格尔的定义中,“理念”就是内容,“感性显现”就是形式,于是美就被分割为两大部分,并且是两者的辩证统一。赵宪章,张辉,王雄. 西方形式美学. 南京:南京大学出版社,2008.

[11]李泽厚指出,中国在原始思维影响下形成的古代思维机制,与生活保持着直接联系,不向分析、推理、判断的思辨理性方向发展,也不向观察、归纳、实验的经验理性的方向发展,而是横向铺开,向事物的性质、功能、序列、效用间的相互关系和联系的整体把握方向开拓。这种思维机制强调天与人、自然与社会以至身体与精神和谐统一的整体存在,是其最为深刻之处。转引自:潘知常. 中西比较美学论稿. 南昌:百花洲文艺出版社,2000:45-50.

[12]姜耕玉. 艺术辩证法. 江苏教育出版社,2002:11.

[13]潘知常. 中西比较美学论稿. 南昌:百花洲文艺出版社,2000:59-60.

[14]斯宾格勒. 西方的没落. 商务印书馆,1963:155.