于伶的左翼戏剧生涯

孔海珠

于伶原名任锡圭,字禹成,1907年出生,江苏宜兴人。17岁考上江苏省立第二中学,并开始接触戏剧活动。1926年,他加入了中国共产主义青年团,爱好戏剧从读剧本开始。后进入江苏省立第一师范学校,他成了该校业余演出的组织者和演出者,还与苏州乐益女中合作开展学校剧运,为苏州地区最早开创男女同台合演新剧之先河。

师范学校毕业后,于伶有了北上求学的机遇,进入北平大学法学院俄文政经系念书,1931年6月,在一次秘密读书会上,于伶结识了“老王”,“老王”介绍于伶加入了左翼作家联盟北平分盟。

不久,于伶参加了“剧联”北平分盟领导的呵莽剧社的工作;组织法学院的“苞莉芭”(俄语“斗争”的译音)和新球剧社,还经常筹划剧团深入社会为工人、农民、学生演出抗日剧目。由于演出需要,他创作了剧本《瓦刀》,是他创作的第一个被公演的剧本。

1932年8月26日,于伶加入中国共产党。从此,他不仅是酷爱戏剧艺术的青年,学生运动的领袖,剧运火线上的斗士,而且是立志把毕生的精力奉献给全人类解放事业的一名无产阶级战士。上海总盟从工作需要方面等考虑,把于伶调到南方工作。

担任上海“剧联”组织工作

在上海举目无亲似乎也有好处,便于做秘密工作。于伶找到联华影片公司,由在北平共同战斗过的朋友聂耳,带他见神交已久的“剧联”党团书记赵铭彝。以往北平分盟的活动情况报告,都是秘密向他汇报的。那天,赵铭彝领他到吕班路德丰俄国菜馆楼上,那里是春秋剧社的地方,会见了敬仰已久的田汉。他向田汉报到后,即被分配在左翼戏剧家总盟任组织工作,开始了他在上海的“黑暗潜行”的地下生活。

于伶刚到上海时,记忆最深的是参加了一次庆祝田汉生日的聚会。那是1933年3月15日,这个日子他始终记得,那天是田汉的36岁生日。说为田老大祝寿,其实借此大家聚聚。他对笔者说:“已经是晚上九时多了,法租界吕班路(今重庆南路)上德丰西餐馆快打烊了,这是一家由白俄开的西餐馆。店面并不大,楼上还有‘春秋剧社’话剧界的人士来来往往。这祝寿会由春秋剧社主办,他们在聚会前已经到楼下打了招呼,只需准备每人一碗肉丝寿面。那天,来了四五十人之多,剧社的辛汉文、田洪、王惕予、舒绣文、顾梦鹤忙着招呼客人。于伶和聂耳同去。还有华汉(阳翰笙)、沈端先(夏衍)、赵铭彝、孙师毅、王莹、沈西苓、金焰、王人美等话剧界人士。有些人于伶已经认识,有些人是聂耳在旁悄悄地告诉他。谁是夏衍、谁是阳翰笙,也是聂耳指给他看的。”

那天,西餐馆里人特别多,场面非常热闹。田汉首先讲话,从他的生日,讲到戏剧运动的坎坷与奋斗。大家鼓掌。主办人赶快手势阻止。华汉接着讲些祝寿的话。田汉鼓动于伶说两句,他也不客气,说田汉的剧本感伤太多……当夏衍站起来发言时,有两个便衣包打听推门进来,一边喊:“啥事体?介许多人。”夏衍机警地连忙大声说:“好了,吃面啦,吃寿面了!”几个主办人急忙跑向厨房,有的上前去敬烟,聂耳拿出小提琴调皮地说:“小兄弟给大哥祝寿,36岁。”他奏出“咪啦”两个音,又说,今天是3月15日,我拉个曲子祝寿。接着拉起了“36315,36315……。”哄堂大笑。包打听看到金焰、阮玲玉、胡萍等大明星在座,也没有多说。对聂耳骂了一句“神经病”,也就走了。那天,华汉、夏衍和于伶、聂耳没多说什么话。这是于伶第一次见夏衍。

在上海第一次看苏联电影给于伶也留下深刻的印象。那天笔者与于伶先生谈话,著名导演和影评家陈鲤庭先生在座。陈说,他的第一篇电影评论是写《生路》。这话勾起了于伶的回忆,他说,那是在上海大戏院看这部电影的。上海大戏院位于北四川路上,日租界,又是越界筑路,两边又是国民党的地盘。这三重关系,有特殊身份的人,在那里看电影很危险。进进出出,总有国民党特务盯梢,时有人被抓。

《生路》的放映,开创了一项“我国翻译第一个苏联剧本”的记录。夏衍以丁谦平笔名,翻译了《生路》的摄制台本,1933年6月开始连载在《明星月报》上。放映时,片子是译意风,由姜椿芳讲。姜椿芳懂俄文,在电影发行公司做翻译。他译的第一部片子就是《生路》。《生路》讲的是苏联流浪儿童改造的故事,片子很生动,演员演技也好。

苏联影片引入中国,是由于1932年12月国民党政府宣布与苏联复交。对国民党来说,这是出于多种考虑。上海的左翼文化人士鲁迅、茅盾、洪深、郑伯奇、胡愈之、夏衍、田汉等50余人,就中苏复交致电苏联人民委员会,表示热烈的祝贺。在地下党组织领导下,还成立了苏联之友社,宣传介绍苏联的经济、政治、文化、教育,艺术和电影。1933年2月16日,上海大戏院正式公映苏联有声影片《生路》,左翼电影评论家纷纷欢呼苏联影片公开首映,认为“在中国电影史上,这是值得大书特书的一页”。当时《晨报》的《每日电影》副刊,为这部影片刊载了黄子布(夏衍)、洪深、沈西苓、史东山、陈鲤庭、尘无、程步高、张石川写的8篇评论和14篇短文,成为中国电影评论史上空前的盛事。所以,给于伶和陈鲤庭的印象深刻。

再一次见夏衍,是赵丹捎的话,要于伶去明星公司摄影棚见夏衍。那时,正在拍夏衍的片子《上海廿四小时》,沈西苓导演。夏衍对于伶说,《现代》的叶灵凤想编《舞台与银幕》,由田汉主编,要他协助主编。于伶因没有办刊经验,感到责任又重,想推辞。夏衍说,看过你在《戏》上的文章,你可以胜任。这是指于伶在袁牧之主编的第一本纯戏剧评论的刊物《戏》月刊第二期上,发表了第一篇戏剧评论文章《关于本刊(戏)第一期的批评》,署名任于人。夏衍又说,袁牧之这人不大肯买别人的账,他对你的批评很服贴。你不要推辞了。这是怎么回事呢?原来于伶刚到上海不久,发表在《戏》上的那篇文章引起了夏衍的注意,他打听这“任于人”是谁?才有上面找他的一番谈话,要他协助田汉主编杂志。同时,鼓励于伶在戏剧电影评论阵地上发挥作用。

协助田汉开展工作时,田汉在旅馆开了一间房间,约了不少名人来谈,于伶在旁做记录,声势很大。在《现代》杂志上先做了广告。这样,于伶开始组稿,又因孙师毅在报馆工作,于伶常去坐坐,借了他的一只抽屉放稿子,还借报馆的地方写字,看稿子,如要讨教什么也方便。一般,他在报馆下班了才去。但是,不久,这报馆被查抄,他放在抽屉里的第一期稿子全部被抄走了。有郑君里有关“演员技巧”等探讨表演艺术的文章。于伶说,那时,郑君里正在研究斯坦尼斯拉夫斯基,稿子写得很认真,也很清楚。但是,有什么办法呢?稿子都抄走了,刊物当然也没有出成。来势蛮大的《舞台与银幕》就此流产。于伶只有挨大家骂。那是1933年下半年的事。根据这线索,笔者在《现代》第三卷第六期,查到《舞台与银幕》创刊预告,占整整一个版面。创刊原定于11月15日,就是说下个月就要面世。版式、篇幅也都已敲定:“十六开本,十万余字文字,影写版图片十六页的刊物,由现代书局发行。”刊物由田汉、沈端先主编,特约撰稿人名单有:卜万苍、王莹、王尘无、任于人、司徒慧敏、朱穰丞、朱端钧、洪深、周起应、姚苏凤、唐槐秋、程步高、蔡楚生、叶灵凤、欧阳予倩、郑伯奇、郑君里、苏汶等40人。的确是“剧坛与影坛权威之大集合”。预告的要目中有论文三篇:田汉的《中国现阶段的电影与戏剧的检讨与展望》、沈端先的《戏剧与电影之交流》、阳翰笙的《关于电影批评》;研究介绍四篇:谢韵心的《舞台艺术新论》、沈西苓的《苏联有声电影论》、周起应的《苏联的戏剧论》等;有《怒吼罢!中国》的公演座谈会;《半年来上海公映影片之鸟瞰》,以及“文坛、影坛、剧坛之交流”栏目。还有其它如:金焰的《影坛回顾录》、艾霞的《工作日记》、田汉的《与古久列谈电影》等。更壮观的,有田汉的舞台剧《汜滥》;蔡叔声(沈端先)的电影剧本《上海》。看到这整版的介绍,可以说体现了当时上海左翼戏剧电影界的整体实力,真可惜它没有出版。难怪任主编助手的于伶,一直耿耿于怀。

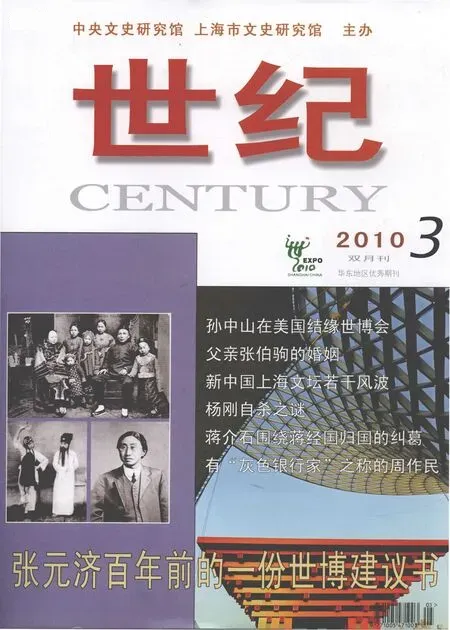

此后,于伶一方面做着地下的组织联系工作,一方面从事戏剧创作和开始电影评论,成为依靠菲薄稿费收入、勉强度日的职业革命家。而且,这时他的生活状况也有了改变——他身边有一 ▲年轻时的于伶位志同道合的革命伴侣王季愚。王季愚,1908年出生,四川安岳县人。性格豪爽,勤奋好学,在家乡高小毕业后,考入四川省立第一女子师范学校,开始接受新思想。女师毕业后到“五四”运动的发祥地继续读书,考上了国立北平大学法学院高中俄文班,希望学好俄文,将来到苏联去学点本领。入学不久,王季愚与同班同学于伶等人参加了俄文读书会,并在共同投入各项抗日爱国斗争和参加“社联”的宣传工作之时,与于伶增进了个人感情,她还经常帮助由同学发起组织的“苞莉芭”剧团的演出。同学陈沂曾回忆说:“我现在还清楚地记得,她(指王季愚)梳了一个小分头,穿一件刚过膝的蓝布旗袍,我们都戏称她为假小子。”(参见赵劭坚等著:《平凡人生——王季愚传略》上海书店出版社2006年出版)由于环境恶劣,继续留在北平很危险,他们两人相约,于伶去上海,王季愚回四川,避过这一阵,然后到上海相聚。1933年5月王季愚来到上海,与于伶结为伴侣,共同从事左翼文化运动。

以“尤兢”笔名写影评

于伶用“尤兢”笔名写影评,始于在《申报·本埠增刊》电影专刊上。从1934年11月至次年4月,仅限笔者查到的共有50多篇。其它还用过朔风、淳于朴、西氿等笔名。写影评文章,是党组织的安排,也为了他贫困的生活增加一些收入。他的影评文章主要包括三个方面:一是对戏剧刊物的评论;二是影评;三是对剧本创作的评论。当时,影评小组成员有尘无、凌鹤、唐纳等。他们之间一般有些分工。综观于伶这一时期文章,大有初生牛犊之概,文风泼辣,观点鲜明,直言不讳。如他的第一篇戏剧评论文章《关于本刊(戏)第一期的批评》认为:“没有严格的正确的批评,不会见完整的成功创作,剧评者的懦弱与剧作界的贫乏是密切关系的。”他拥护主编很快地为《怒吼吧中国》这部轰动一时的作品编出特辑,将此剧的上演计划、布景、灯光等图案的实际材料登载出来,认为这是“重要的演剧文章”,有实际意义。这种直言不讳的意见,只有实际演出经验的组织者才会有的。

1933年底,艺华影片公司被有组织的暴力捣毁之后,在舆论的一致谴责下,反动派的御用文人采取了“软”的办法针对左翼文化,主张“由兴味而艺术”、“由艺术而技巧”的论调,抬出“软性电影论”的招牌,鼓吹“电影是给眼睛吃冰激凌,是给心灵坐沙发椅”。夏衍、尘无、凌鹤等作了针锋相对的还击,于伶也参加了,他们在尽可能占领的阵地上,一面揭露“软性电影”的谬论,一面用更多的篇幅介绍和传播苏联社会主义电影艺术理论、电影技巧、电影导演方法等,收到了很好的效果。

1934年有“杂志年”之称。在文学杂志上刊登剧本也很盛行,但是话剧剧本还是闹饥荒,为了欢迎戏剧人材的出现,提高剧本质量,于伶连续发表对1934年中国剧坛新剧本的三篇评论。文中涉及到当年主要期刊12种,单行本2本,剧作者25人,剧本达47部之多。这个数字充分说明作者认真的收集了大量的材料,使评论言之有物,字字有据,而且评论采取对话形式,在娓娓而谈、细细品味之中,充满对戏剧同道的崇敬之情。如于伶阅读了陈白尘的早期剧作《除夕》、《街头夜景》、《贴报处的早晨》、《暴风雨之夜》、《癸字号》后说:“新的作剧人中,陈白尘要算是优秀者之一了。他用新的观点处理了一些历史故事剧,也忠实地写出了几个极生动、有现实意义的作品。”并对作品的感人之处、可取之处以及败笔,都中肯地指出并作了分析。这成了陈白尘最早的作品评论。于伶在创作的起步阶段,由于“读剧本”的广泛,吸入了养料,加深了理解,对他本人以后的创作打下了基础,或者说,他在左翼剧坛上发声,除了组织剧运以外,是以剧评、影评做了开路先锋。

于伶还曾谈起做影评人的生活状况:大都是凌鹤上午打电话通知他,有哪几部片子可看,下午到某地看某戏。下午看戏,有时第一场客满,而第二场票价高,又要去借钱。看好第二场戏后时间已晚,马上赶到报社,在《申报月刊》的写字台上写稿,那时,报社的人已经下班。说到借钱看戏的事,女作家白薇还记得有这么件事:有一天下午,她正在写作,听见有人在楼下大喊她的名字,推窗一看是于伶在楼下,他并不是要开门让他上来,而是急匆匆地说借二毛钱,他看电影钱不够,赶快把钱扔下来,电影要开场。白薇说,没有钱看什么电影!于伶说,因为没钱,看了电影才有钱!于是,白薇掏出二毛钱,顺手用一张废稿纸一包扔了下去,于伶接着钱后头也不回地走了。待观戏后跑到附近的小面馆,边吃边写,一举两得,晚饭也解决了。坐在那里拖时间,一面对跑堂的说,“来点香灰”(指胡椒粉),直到写完。跑到报社,稿子丢进信箱就走。于伶说,这时的稿费对他们来说是高的,一千字二元。他刻了一只“尤兢”的木头图章,每次结账图章一敲领了钱就跑,不停留,也不多说话。直到江苏省委遭到大破坏的日子里,上级指示有关人员各自移家隐蔽,寻找公开的职业做掩护。他与王季愚最后搬至南市,先到私立中国中学代课,后到正风中学教书谋生。虽然有了一定的收入,然而搬家的次数仍很多。

“是一个善于打乱仗的人”

除了创作剧本、写评论、编刊物之外,最花精力的戏剧活动是演出实践,首要目的是争取更多更广的观众来观看。“剧联”成立的前几年大都针对工、农、学生的戏剧活动,为了突击演出,付出了很高的代价,有的“剧联”优秀盟员被杀害了,有的被关在监牢里。面对越来越严重的白色恐怖,“剧联”领导在检查过去工作的基础上,认识到为了巩固戏剧阵地,保存实力,今后在战术上要吸取教训,展开更有效的斗争;在战略上要展开剧场艺术的运动。

1934年冬天,刚演过田汉的《回春之曲》之后,赵铭彝、于伶、章泯、赵丹、徐韬、金山相约在赵丹的住处,秘密商谈新的措施,大家感到“剧联”今后在继续宣传鼓动戏剧的同时,要着手建立大剧场,公开演出舞台艺术质量高的戏剧,以争取上海的知识阶层的观众,显示我们革命戏剧的力量。商谈后由于伶整理书面意见向“文委”请示。1935年1月“文总”指示“剧联”可以逐步改变斗争策略。没有过一个月,1935年2月19日,中共江苏省委及中共上海“文委”遭到大破坏,田汉、阳翰笙及“剧联”党团书记赵铭彝等被捕,组织决定由于伶继任“剧联”党团书记。在与上级党组织失去联系的情况下,周扬负责组成了钱亦石、曹亮、尤兢(于伶)、李凡夫等参加的临时“文委”,继续领导“文总”各联盟的工作,直至这年冬天,“剧联”及各联盟解散为止。那么,演剧活动的情况怎么样呢?

“剧联”在于伶的领导下,坚决果断地执行“文委”1月指示,改变斗争策略,经“剧联”党团决议,由章泯、张庚、徐韬、赵丹、金山等出面,邀请有社会地位的进步人士,如在租界工部局工作的业余戏剧活动家李伯龙等,于1935年3月组成了大型的公开的剧团——上海业余剧人协会,开始了建立剧场艺术演出的实践。由于有前几年的勉力奋斗,已经锻炼出左翼演剧队伍中的导演、演员等方面的人才,加上善于团结社会力量,所以业余剧人协会几乎拥有当时上海影剧界所有的重要人物和主要演员。他们租赁当时最大的剧场——卡尔登剧场,先后公演易卜生的《娜拉》、果戈理的《钦差大臣》、奥斯特洛夫斯基的《大雷雨》、莎士比亚的《罗米欧与朱立叶》等世界名剧。他们演出态度认真、严肃,致力于表演艺术、导演水平的提高,即注意学习苏联斯坦尼斯拉夫斯基的演剧体系,又吸收西欧电影和我国传统戏曲表演技巧,受到广大观众的欢迎,由于开始建立我国现代话剧较健全的表、导演体制,加上在大剧场演出时在灯光、服装、舞台布景、道具、音响效果运用得当,使话剧作为一种综合剧场艺术有了成功的实践,达到较高的水平,得到戏剧界同仁的关注和热情支持,终于使左翼戏剧运动顺利地完成了战略转移的任务,开创了左翼戏剧运动的新局面。同时,“剧联”并没有放松对工农学生的业余戏剧活动的领导,而是使“职业”和“业余”两条战线互相支援,互相配合,在坚守演剧阵地的同时,提高了演出的质量,扩大了话剧的影响。

左翼戏剧是一门综合的艺术,包括了戏剧运动、演出实践和剧本创作这三个方面的内容。于伶生前曾经对笔者说过:“在这三个方面中,他从事剧本创作仅仅是第三位的工作,戏剧运动的组织才是第一位的;其次,是他先后主持的演剧团体内复杂而繁琐的行政事务。”于伶的这句话,简要地道出了他在上海早年戏剧生涯中,这三者之间在他心中乃至行动中它们各自占有量的份额。同样,这也是左翼戏剧运动的时代特色。夏衍曾经赞许于伶“是一个善于打乱仗的人”,即是指他领导的剧社,长期在复杂的声色犬马的上海,与各色人等周旋,以公开的或半公开的身份,从事秘密的或半秘密的工作,在善于利用各种社会关系中,始终保持着既清醒又容忍的海派特色。

上海抗战开始以后,于伶负责的上海剧艺社的成立,是上海抗战戏剧运动的一大转折。剧艺社在团结群众、反映现实、对敌伪斗争、宣传抗战、建立广泛的文艺界的爱国统一战线诸方面起了很好的作用,树立了在特殊环境下党领导剧团,用文艺武器宣传抗日的典型,受到长江局书记周恩来的充分肯定与党内表扬。正如田汉在《关于抗战戏剧改进的报告》一文中所说:“中国自有戏剧以来,没有对国家民族起过这样伟大的显著作用。抗战以前,戏剧尽了推动抗战的作用;抗战开始以后,戏剧尽了支持抗战鼓动抗战的作用。”于伶的戏剧道路就是这样走过来的。