《中国站起来》:呐喊,还是抽疯?

○石 地

《中国站起来》:呐喊,还是抽疯?

○石 地

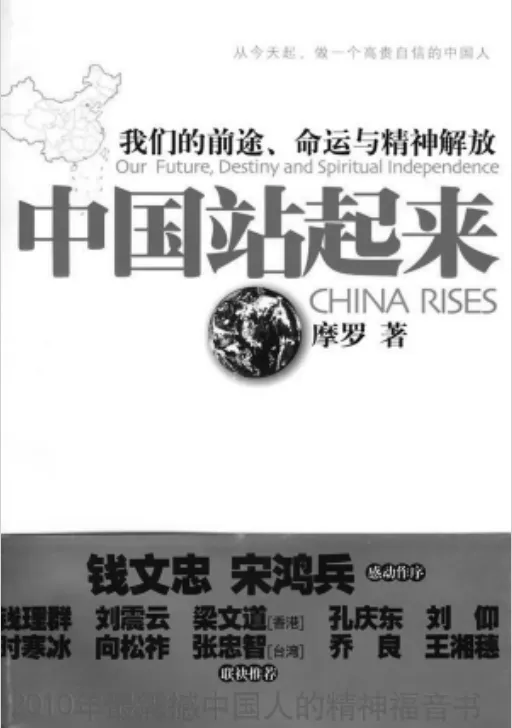

《中国站起来》,摩罗著,长江文艺出版社2010年1月版,28.00元

疑惑与梳理

摩罗先生的最新著作,取了一个十分响亮的名字,叫《中国站起来》。书勒口上赫然罗列了11个问号,包括“中国的西化时代何时终结”、“谁是当代中国的思想启蒙家与国胆”之类耸人听闻的提问,明显在抓眼球、吊胃口——顺便问一句:“思想启蒙家”是校对不严,还是责任编辑对这个名词独具只眼故意颠倒词序?为书作序的钱文忠先生,更将其誉为“伟大史诗般的呐喊”,说摩罗是“刺破迷雾、击透寂寥”,也很有些石破天惊。而一番浏览下来,我是惶恐之至,因为这本洋洋约25万字的大作给我的第一感受竟是乏善可陈、谬误百出。带着以前阅读摩罗产生的敬重之心,又做了一番细细的梳理,但很可惜,最终定格在心里的,还是如本文标题所示的疑惑。

《中国不高兴》,宋晓军等著,江苏人民出版社2009年3月版,29.80元

《中国没有榜样》,刘仰著,人民日报出版社2009年 5月版,32.00元

《货币战争》,宋鸿兵编著,中信出版社2007年6月版,38.00元

全书分为五个部分:前言将中华人民共和国的60年历程归纳为“伟大复兴的三部曲”,呼吁“以战争动员的方式”来确保当前的崛起,以免“像当年的德国、日本、苏联那样半途而废”;后记在惯常的鸣谢之外,强调作者的“新角度、新方式”,剖白写作起因和用意,明确宣称“这本书本来就是写给70后、80后、90后那一代人看的”,捎带着来了一段马季和赵炎关于“借吹”的著名相声的正剧版:借“一百五十位博士生和硕士生”的代表之口,说本书“每一句话都是我们的心里话”。三篇正文,分别冠名“崩溃”、“呐喊”和“崛起”。第一篇指出中国人还处在“自我阉割、自戴精神枷锁”的状态,并就此对五四一代知识精英提起精神诉讼;第二篇点拨读者“不能为二百多年的多灾多难而自贱到永远”,告诉我们“西方人仍然在延续五百年的殖民史,疯狂奴役全世界,几乎每天都在制造9·11”,就差没有告诉我们还生活在水深火热之中了;第三篇发出居高临下的指导,要教我们中国人“怎样挺起脊梁、怎样做大国民”,要我们“拂去心灵的阴霾”,并正式宣布“《中国不高兴》、《中国没有榜样》、《货币战争》、《金融超限战》等书的作者群体是新一代启蒙思想家”,但又指示我们“重新发现传统的价值”,似乎这样地“抓两头、甩中间”才是“精神解放”的不二法门。

反复梳理之后,我不得不说:除了极少几点略有价值的立论基础——如五四前贤对国民性的批判失之偏激、中外人性本质上没啥两样、将中国的失败归结为文化没有依据,等等。但这些观点并非摩罗首创——之外,《中国站起来》是一本太糊涂、太疯狂、太谄媚、太糟糕的劣作,其立论方式流于大而化之、笼而统之,其论证理路则是厚诬前贤、罔顾事实,其文风情态近于以疯作邪、佯狂卖痴,其客观效果只能是媚俗阿贵、践踏常识。我本来极不愿意用这样的词语来评论他人作品,尤其是对我素所敬重的摩罗先生,但这些毛病弥漫在全书各个部分,真是深入书髓,而作者、编者、作序者还在那里惺惺作态,真叫人骨鲠在喉,不吐不快。套用摩罗先生在后记里的一句话:“我因此冲破了这条自设的界线。我似乎应该感谢它们赐给我勇气。”

大而化之、笼而统之的立论

慎思明辨是学人思考的本色,对主旨宏大、立意深刻、牵涉面广、关注者多的论题,尤其需要多下一点厘清界定、条分缕析、去粗取精、去伪存真的思考功夫,非如此不能使思想的表达清晰准确,不能确保自己的“知识适用”,还可能因了论域的跳跃和概念的模糊而词不达意、言不及义,甚或张冠李戴、混淆视听、指鹿为马、画虎不成反类犬。“中国站起来”这种广场口号般的论题,正属此例;而摩罗此书立论失据的主要病因,恰恰就在这里。

《中国站起来》指涉的时间跨度逾一百年,在这个时段里,这个世界变化之大有目共睹:中国走过了清末民初、北洋时代、国民党的民国和共产党领导的中华人民共和国。即以后者而论,恐怕1966年以前、“文革”时期和十一届三中全会以来,也还不好一勺烩,其间的曲折寻路、艰辛和浩劫,怎么就是轻飘飘的“三个主题词”呢?同理,今天这个美国一枝独秀,欧盟、日、加、澳各行其是的“西方”,早已不同于当年那个列强横行、英法争霸、殖民主义甚嚣尘上的西方;今天的美国也不是门罗主义、孤立主义时代的美国;所有成员国轮值主席的欧盟更不是一战前后尔虞我诈分崩离析的欧洲。世界在变,中国在变,不同时期的时事变因和国族使命也判然有别,中西交往的性质和常态更是发生了天翻地覆的变化——将这些起码的常识置之不顾,仍然将中西对峙视为今天的世界格局的基调,仍然将本民族的精神解放定义为冲破“英语民族霸权地位的遏制”,仍然将我们前进中的弊病归咎于百年前的“西方丑化”和“自我矮化”——就算曾经有过吧,其实此说是否成立还很值得商榷——这样的思想方法,与那个被中国人民嘲笑了几千年的刻舟求剑者有何差异?

中国当然是需要“站起来”的,但就一个民族国家整体而论,我们在许多方面早就站起来了——比如政治上、外交上、军事上、经济上,今天的我们和百年前相比真是不可同日而语,当前的问题只是还不够强大,还缺一点影响力,还不能在世界上如愿以偿地领先、领军,核心技术还不能完全独立而已。摩罗在这本书中那么痛心疾首于我们还没有“站起来”,不知对我们在上述领域的成就是作何看法?如果说我们的前途和命运,还端赖一个“精神解放”,特别是要从那个由西方殖民者恶意打造、五四精英们照单全收的“西方枷锁”中挣脱出来,岂不是说我们现在已取得的全部成就都还只是一群“戴枷奴隶”在百年阴影中的蝇营狗苟?这也太自轻自贱、太不尊重国家和国人的进步了吧!

至于说到“做大国民”需要文化自觉、“精神解放和文化崛起”,恐怕首先就需要理解“精神文化”的深刻内涵和多种外延,看看我们在哪些方面还在趴着,或还有哪些先天的、继承的、传染的、新发的疾患。比如:我们的价值观体系是否清晰合理?我们的思想方法是否深刻独到?我们的道德伦理是否合于时代的进步和人类的发展?我们的审美情趣是否怡情励志、物我皆宜、利人利己?我们的政体国体政治文明是否促进了社会的进步与和谐……殷海光先生曾将“文化”梳理出47个定义,秦晖先生更认为常用定义都有150多种,如果就用一个“文化”在如此丰富复杂的领域里做文章,将这样一个堪称含宏万汇的名词作为“中国崛起的先声”,我不知道弄出的将是什么样的噪音。

沿着这种大而化之、笼而统之的思想方法,摩罗坦然而勇敢地坚持文化决定论,从民粹走向复古,还把我们带向了“本土文化传统”,发出了“回归康梁”、“中国文化真髓是全人类的福音”的“呐喊”。但就我所知,康有为在政治改良的路上一败涂地之后就销声匿迹,成了求田问舍的大家;而梁启超“其思想多来自康、谭二氏,故其思想不深刻,不一贯,随时转移,前后矛盾”(郭湛波语)。这样的两个人,能成为我们今天的精神归宿地?至于费孝通先生的“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”,究竟是不是“中国文化真髓”暂且不论(我倒以为这是多元价值观的中国式表达,得益于费老中西贯通的学养),即便是,摩罗也说它只不过“是中国泥土的一部分”,它就是“中国站起来”的立足点、根据地吗?

厚诬前贤、罔顾事实的论述

《中国站起来》建基于一个基本命题:中国人至今“自戴精神枷锁”,相信“国民劣根性”之说,源自“一百年前的精神大崩溃”,而这场崩溃之所以成为中华民族的精神大瘟疫,五四一代知识精英们是罪魁祸首,是他们“将作为西方社会主流意识形态的地方性知识,错误地当做客观公正的世界性知识而全盘接受”(P 10);摩罗控诉说:“我们这几代后来者都是喝五四的奶长大的”(P 32);“我们的语文教师结合鲁迅的作品,这样给青少年一代灌输国民劣根性学说和逆向种族主义思想,已经灌输了大半个世纪”(P 191);他认为“以 1902年的梁启超《新民说》为标志,中国精英人物逐步认可了西方殖民主义者对于中国国民性的各种批评……最后达成一个共识”(P 208),还批评这些人“缺乏不可战胜的文化自信和博大恢弘的气度。他们逆康有为思想而行之,实际上是精神崩溃后慌不择路所致”(P 100)。

且不说“地方性知识”和“世界性知识”是个多么糊涂的概念(“国民”概念就是来自西方,算是地方性的还是世界性的?“民族国家”也是个“西方概念”,有没有“世界性”?“自尊”和“面子”分别来自西方和中土不同的“地方”,我们该视为尊严正途的是哪个?),仅就摩罗的指控而论,将“我们这几代人”的精神疾患归咎于五四,是罔顾事实的栽赃;说五四前后的国民性批判是精神崩溃后的慌不择路,是厚诬前贤的轻薄。

“我们这几代”又是一个大而化之的概念,需要我们尝试界定:摩罗出生于1961年,大学毕业于20世纪80年代,那么,“我们这几代”不妨假定是大约1950-1970期间出生的人;或者按摩罗本人在“后记”中的说法,“我们”还包括这本书的读者,主要是70后、80后、90后三代人。如果是前一种情况,则在“我们”受教育的时期(1960年代至80年代中期),被摩罗点名兴讼的“五四精英”中只有鲁迅一人的文章进入各级教材,梁启超、蔡元培、陈独秀、胡适、周作人、梁漱溟等人要么湮没无闻,要么是学生们的“反面教员”。当然,那些年代的教师们是接触过五四的精神资源的,但熟悉那些年代的人都知道,从1957年以后直到80年代初期,没有哪位教师敢在课堂上宣扬——按照摩罗所理解的,以反思、批判中国国民性为特征的——“五四新文化”;就是鲁迅本人,在各级教科书里被突出的也是《友邦惊诧论》、“痛打落水狗”、“焦大不爱林妹妹”之类,而他对国民性的反思和批判,绝不是重点。正是因为这个原因,当70后、80后、90后“这几代人”接受教育时,他们的老师们那“一桶水”中到底有多少“五四新文化的教育资源”,可想而知。也就是说,“我们几代人”在“大半个世纪”里,要想“喝五四的奶”,除非是课余阅读、民间交流,这与教科书灌输和体制性引导相比,其对社会思潮的影响,完全不是一个量级。四川农民嘲笑乱找理由搪塞的人,说他们“米糙怪蒸屉,人穷怪屋基”,不知摩罗先生可曾听说过?

不错,诚如摩罗所言,“实际上,世界上只有一种人性”,但“近朱者赤,近墨者黑”却是我们自己的“传统资源”,它说明不同的生存环境对人性的不同侧面起着或压抑或激扬的作用。从秦王朝统一中国的公元前221年算起,中华民族被帝权专制了两千多年,按严复在《论事变之亟》中的概括,那时的中西之间就是存在着十分明显的差异:“中国最重三纲,而西人首明平等;中国亲亲,而西人尚贤;中国以孝治天下,而西人以公治天下;中国尊主,而西人隆民;中国贵一道而同风,而西人喜党居而州处;中国多忌讳,而西人众讥许。其于财用也,中国重节流,而西人重开源;中国追淳朴,而西人求骧虞。其接物也,中国美谦屈,而西人务发舒;中国尚节文,而西人乐简易。其于为学也,中国夸多识,而西人尊新知。其于祸灾也,中国委天数,而西人恃人力。”这难道不是事实吗?

五四那一代人对国民性的批判,包括对某些批评中国国民性的外国人言论的接受,如今看来确实不无偏颇,有懈可击,因为他们成长的时代,是中国政府在军事上的惨败与政治上的腐败共同让老百姓买单,除了不断地割地赔款、不断增多的租界和治外法权,还有首都被占领、政府首脑狼狈逃窜、中国要听从外国侵略者的吩咐杀大臣、杀民众,他们为现实所迫,想寻找强弱差异所以由来的原因,付出了几代人的代价才从船炮路厂想到世道人心、制度文明。旧创使他们痛定思痛,新的危机又令他们忧心忡忡,当此之际,有一点慌不择路的仓促和急忙,乃人情之常?且不说做人文思考和研究者对前人应抱“同情之理解”(陈寅恪先生语),单是将这些失误说成对西方邪说的和盘接受、照单全收,就是以己度人的愚妄。何况,中国文化正是在五四一代精英手中完成了从传统形态到现代化的过渡,就整体而论,他们所具有的传统学养和取得的学术成就,恐怕我们至今还难望其项背。摩罗竟然批评他们“缺乏文化自信和恢宏气度”,我不知道他哪来这样的自负。

大概是出于同样的心态,摩罗给胡适先生扣上了“最无能的男人”、“最无知的精英”、“最无耻的失败者”三顶大帽子(P 24);还怪罪鲁迅先生“一辈子最主要的文化工作,就是让国人相信,我们中国人在精神上、道德上、教养上确实不如西方种族”(P 191)。这简直到了信口雌黄的地步。我对胡适了解不多,但起码知道他在中国思想史上的分量,这在今天的大陆和台湾两岸学界都是不争的常识。而一部《鲁迅全集》约700万字(以人民文学社1981年版为例),即便不算书信日记,鲁迅“文化工作”的成果也不止400万字,而《中国站起来》全书引用鲁迅原文不到2000字,这不足0.05%的引文和几句浮皮潦草的议论,就是对鲁迅“一辈子”的结论?朱正先生说:“他(鲁迅)的写作活动从一开始就是怀着救国的、爱国的目的。这种态度一直贯穿他整个一生的文学活动。”钱理群先生说:“鲁迅思考的最大特点是,始终立足于中国的土地从中国的现实问题出发;而对问题的开掘,又能够探测到历史和人性的深处和隐蔽处……他对中国国情的把握,达到了前所未有的深度和高度。”林贤治先生则比喻“一部《鲁迅全集》,恰如现代中国的普罗米修斯之火”。——比较这些鲁迅研究专家们的话,我们应该相信谁呢?

在今天,崇洋媚外者确实不乏其人,但这样的精神侏儒症有非常复杂的成因,包括我们事实上与发达国家的差距和延续至今的“说话不算话,拿人不当人”的文化弊病(李零先生语),而最重要的则是肉食者“裸官”、富贵者动辄改变国籍、外籍员工和本土员工的同工不同酬,以及同样性质的生命赔偿中国人和外国人相差太大的可悲现实。放过这些现实不谈,却来怪罪五四文化先贤,拿今天的精神病灶指责鲁迅、许寿裳等人一个世纪前开错了药方,简直是在“头痛骂医”。“头痛医头脚痛医脚”叫庸医,“头痛医脚”叫骗子,而这样地“头痛骂医”,又该被叫做什么呢?

米、面等买回来后,可以先用一个杯子或碗测量一下量,以后就根据测量结果了解食物的量。比如买了500克米,回家后用一个小杯子或碗试试500克米可以分成几杯或几碗,就可以知道一杯或一碗的大致量,以后就用这个杯子或碗作为专用工具控制烹饪的量。

在这本书第65-67页,摩罗从“乌有之乡”宕下来一个长长的清单,告诫我们“我国的经济增长是虚弱得靠不住的”,苦心可鉴。可是,对这个既有经济体制和现实利益驱动共同产生的弊端,摩罗的谴责竟然指向了“五四一代的崩溃与偏执”,这还讲不讲道理啊!

先治好精神抽疯,再思量怎么“站立”

《中国站起来》一书表现出极其糊涂的思想。如摩罗在第8页提出“一个社会的意识形态,一般都是政治精英、经济精英、知识精英为了维护自己的利益而刻意打造,然后动用所有的社会政治资源,将其灌输给大众,以此实现以精英为核心的社会政治认同”,然而他在下面的论述中谈的却是“诸如自由、平等、民主、人权等等”的“一个观念体系”;到了84-85页,相似的陈述就变成了“其实社会科学方面的大多数所谓知识和思想,都是特定的人群为了维护自己的利益而制造的说辞”。这样的陈述,明显混淆了意识形态、人文思考和社会科学的界限。如果此说成立,我们从清末民初直到今天无数仁人志士的奋斗,为自由、平等、民主、人权这些东西前赴后继的牺牲,岂不都是被“西方意识形态”玩弄了?

在整个第八章,摩罗用了很长的篇幅反复强调“自由贸易的真相是抢劫”、“自由市场的真相是枪炮和霸权”、“自由竞争的真相是不让别人发展”,且不论他认定的“真相”与历史事实有没有出入,就算是毫厘不差,按照摩罗的逻辑,因为有强盗利用过这些理论行抢行骗,自由贸易、自由市场、自由竞争的理论本身就都没有价值了;果然,到了第三篇,他就用了这样的章节标题:“崛起的一代敢于挑战国际惯例”(第二十章)、“崛起的一代敢于挑战游戏规则”(第二十一章)、“西方文明是地球的顽症”(第二十二章第一节)——这样的“崛起”,不仅完全违背了从邓小平到今天的中国政府的一贯立场,也完全可以逻辑地得出推翻我们的改革开放、回到计划经济时代的结论。这到底是在教导我们“怎样挺起脊梁做大国民”,还是在开历史的倒车?

说摩罗想开历史的倒车,绝不是我的危言耸听,请看——

为了呼吁“保证一个强国永不衰竭的凝聚力”,摩罗竟然惋惜“当年的德国、日本、苏联”“半途而废”(P 3);

为了证明自己对五四时代的指控,他公然宣称“义和团拯救中国”(P 32-33);

为了替自己的国家主义立场辩护,他阐述说:“当年的中国好歹有个腐败国家勉力支撑着,这成为一道天然屏障,使得殖民者不能过于肆意妄为,于是中国被掠夺的土地、被屠杀的人口就相对较少”(P 76);

为了坚持自己对五四时代的否定,他还告诉我们“日本和中国的成功,直接得力于‘师夷长技以制夷’的制胜策略”(P 115页);

到了“呐喊篇”,这样的观点更直接变成了“乾隆皇帝何错之有”的质问,并宣称“在清朝政府和西方殖民者之间,跟我们的利益捆绑得更加紧密的肯定是清朝统治者”(P 123)。

……

看来,不仅我们自1979年以来的改革开放全盘错了,甚至从戊戌变法君子到辛亥革命志士,直到中国共产党人,都犯了历史性的大错误,我们真应该退回到“康乾盛世”去向乾隆爷山呼万岁才是!

这样的思路,在我看来已不仅仅是“糊涂”、“开倒车”了,简直就是在佯狂卖痴!摩罗不仅顾不上自己对“五四精神遗产”和“西方价值观”的文化兴讼的学理论证,甚至连基本的逻辑都顾不上了:在第十章,他不仅忘了自己对“西方世界”的整体性指责,引证“拿破仑为何支持中国”,还说“他的看法肯定包含着当时欧洲世界所理解的常识性道理”;他为了印证马戛尔尼的失误,引用了当时英国内政部长敦达斯对马的告诫,说是“敦达斯的嘱咐既包括了外交常识,又非常具有政治含义”;但仅仅相隔三个自然段,他就说马戛尔尼的表现,是“表现了英国人的国民劣根性”,那岂不是说敦达斯的表现就是“表现了英国人的国民优根性”吗?同样,他刚刚在最后一篇的序言里宣称“50后一代、60后一代当今大约五六十岁,正是社会的栋梁。是他们奏响了中国崛起的进行曲”(P 197),却马上在“后记”里哀叹“我们这一代已经完了”。我不知道连“栋梁”都“完了”的一个国家,还怎么能够“站起来”?!

把自己术业专攻的学问归结为“特定的人群为了维护自己的利益而制造的说辞”;用类似“流氓拿那话骗我们,那话能对吗?”的逻辑来阐释道理;不惜对臭名昭著的法西斯、军国主义、极权主义政府惺惺相惜;将清王朝视为维护民族利益的“天然屏障”;连基本的逻辑混乱都不管不顾了——如果这样地媚俗阿贵、践踏常识就是“国胆”的“文气浩瀚”,我就不知道什么叫抽疯了。

为了强调对摩罗的提醒和告诫,我想重复自己的观点:《中国站起来》是一本太糊涂的劣作,其客观效果只能是媚俗阿贵、践踏常识。挑战常识,有可能是探索发现和发明创造的先声,但也可能是无知无畏的幼稚或癫狂,其间的差异,全在于挑战的心态和方式:摆事实讲道理,就属于前者;只会指天画地“跳踉大”,就是后者。

最后,我想与所有读者一起,借鉴一个医学常识:

抽疯的呓语不是思想者的呐喊;不治好抽疯,永远无法站立。

——论鲁迅启蒙叙事中的“忧患”意识