我国民用航空维修服务贸易国际竞争力研究——基于“钻石模型”的分析

张 璐

(兰州商学院,甘肃 兰州 730020)

自全球金融危机爆发以来,我国以劳动密集型产品加工为主、处于产业链最低端的分工模式暴露出来的问题日益突显,外贸出口额大幅度下降,下一轮中国对外贸易的利润增长点成为众多学者关注的焦点。大力发展服务贸易,进行产业结构的调整,是目前颇为紧迫的任务。我国航空运输类服务贸易虽然规模逐步扩大,却一直处于逆差状态。加入WTO以来,WTO相关协定已经为我国民航企业带来航油成本、航材进口关税降低等利好消息,但同时,根据协定开放我国民航计算机订座系统、飞机维修领域和航空运输客货营销的三大市场也为我国带来了挑战,成为中国民航业界不得不认真对待的三大难题。民航维修服务贸易所涉及的航空维修业是航空运输业的辅助产业,涉及进出口金额高昂,依赖于航空运输业的发展而发展,航空维修行业的市场容量与国内民航运输业以及民航飞机总量存在正相关关系。本文试图以波特的“钻石模型”为基本框架分析我国民航维修服务业的国际竞争力状况,以期为该行业的发展提供相关建议。

一、中国民航维修服务业的国际竞争力分析

美国经济学家迈克尔◦波特在国家竞争优势理论中明确提出用钻石体系来分析一个国家某种产业的国际竞争力。他认为决定一个产业国际竞争力有以下几个条件:生产要素、需求条件、相关与支持性产业、公司战略、结构与竞争对手、机遇和政府。其中前四者为基本影响因素,它们构成著名的“国家钻石”。根据波特的理论,本文将从以下方面对我国民航维修服务业的国际竞争力进行比较分析。

(一)我国民航维修服务业生产要素供给状况

对民航维修服务业来说,特殊的生产要素应该包括维修单位、运输航空器和人力资源。下文将从取得CAAC批准的国内外维修单位在我国的分布情况、我国运输航空器的增长情况和人力资源三方面对生产要素的供给状况进行分析。

1.民航维修单位的分布情况

经过50多年的发展,我国民航维修业从无到有,从弱到强,逐步发展起来,并形成了一定的规模。截至2007年底,持中国民航总局(CAAC)维修许可证的国外/地区维修单位有291家,国内维修单位有290家(其中包括仅实施航线维修工作的维修单位93家),如图1所示。

图1 CAAC批准的维修单位地域分布图

CAAC批准的国外/地区维修单位中,能做机体项目维修的有36家,能做动力装置(包括APU)维修的有66家,能做螺旋桨项目维修的有3家,能做部件维修的有293家,如图2所示。

图2 CAAC批准的国外维修单位按项目分布图

CAAC批准的国内维修单位中,能做机体维修(含所有航线以外的各级检修)的有120家,能做动力装置维修(包括APU)的有36家,能做螺旋桨项目维修的有11家,能做部件维修的有181家,如图3所示。

图3 CAAC批准的国内维修单位按项目分布图

2.我国运输航空器增长状况

我国在册运输航空器数量持续快速增长,1997年为458架,2008年达到1259架(图 4),10年来年均增长速度达到9.6%。

图4 1997-2008年运输航空器数量变化

3.我国民航维修系统人力资源状况

(1)机务维修人员总量

图5为2001年以来国内机务维修人员增长趋势,2001-2007年中国民航机务维修人员总数年均增长8.8%,明显落后于同期机队规模年均增长速度11.1%,机务维修人员人机比也由2001年的54.65%降低到2007年的48.49%,这一方面说明机务维修行业生产力水平有所提高,另一方面也凸显了机务维修系统人力资源日趋紧张的现实。

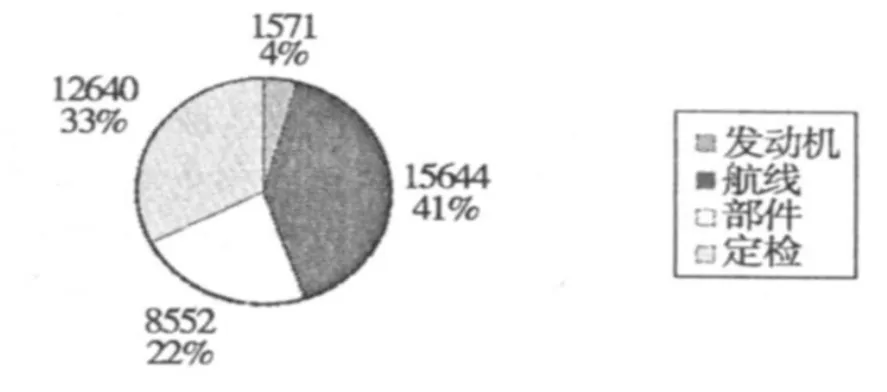

(2)一线机务维修人员按照维修类别分布

截至2007年底国内一线机务维修人员主要为航线人员(41%)和定检人员(33%),部件修理人员(22%)和发动机修理人员(4%)相对较少(见图6),表明国内维修行业大都是部件生产OEM厂家,仍以劳动密集型为主,深度维修能力不足,尤其是发动机维修,由于技术垄断的原因,虽然厂家数量有所增加,但能进行深度维修的较少,除 PW4000、JT9D、RB211、V2500 和 CFM56 发动机的修理外,大量单元体组件仍需外包给国外维修单位,修理周期、价格和质量都不能自主控制。

图5 2001-2007年国内机务维修人员增长情况

图6 按维修类别分布的国内一线机务人员

(3)机务维修人员按工龄分布

从工作效率、经验和解决问题的综合能力角度来考虑,较成熟的机务维修人员需要6年左右的培养周期。截至2007年底机务维修系统6年以下工龄的人员占40%(见图7),机务维修队伍仍很年轻,如何在年轻人比例偏高的现状下保证维修质量,积蓄人力资本对航空公司和维修企业都是一大考验。

图7 按工龄分布的国内一线机务维修人员

(4)机务维修人员按学历分布

从学历构成来看,截至2007年底我国民航机务维修系统学历低于大专的人员占到42%,只有27%的人员具有本科以上学历(图8),以低端技工为主,人力资本投入严重不足,尽管老员工维修经验较丰富,但技术更新速度慢,创新能力不足,无法在工作过程中实现技术积累与再造。

图8 按学历分布的国内一线机务维修人员

(二)我国民航维修服务业预期市场需求增加

民航维修业务属于附着性服务贸易,在进行飞机、设备、发动机贸易的同时,设备的调试、修理和维护服务同时产生。但按照BOP统计方法,独立的MR O数据很难得到,故通常计算MRO市场容量的公式为:总维修成本=飞机价值*3%*N(注:飞机价值指当年机身及发动机的采购目录价格,N为航空公司机队拥有飞机总数量)。按照估算,新增一架飞机带来的每年新增机载设备维修市场容量平均约400万元~500万元,新增发动机维修市场容量平均亦约400万元~500万元。就是说,每引进一架飞机就会为整个维修市场每年带来近1000万元人民币的市场扩容。见表1本文总结的近5年来中国引进的飞机数量和新增每架空客、波音飞机所带来的MRO市场扩容量。

表1 新增一架波音系列飞机所增加一年的维修市场容量

表2 新增一架空客系列飞机所增加一年的维修市场容量

表3 2003-2008年中国飞机引进与在册飞机总数(架)

分析上述数据得出,从2002年三大航空集团组建之后,中国整个民用航空市场从国外引进了以波音、空客为主的7种品牌的飞机,共计654架。按照前文提到的每引进一架飞机带来近千万元人民币的维修市场扩容来估算,每年都为中国的民航维修市场带来2亿元人民币以上的市场扩容,这无疑会给航空制造及其维护业带来巨大市场空间。

(三)民航维修服务业相关产业的情况

与民航维修服务业相关的产业主要指飞机附件、发动机、飞机的原始设备制造产业与民航运输业。

1.民航运输业

改革开放30年来,我国民航的增长速度远远高于其它运输方式。1978—2007年,从旅客周转量年均增长率看,铁路为6.7%,公路为11.2%,水运为-0.9%,而民航为17.2%;从货物周转量年均增长率看,铁路为5.3%,公路为13.7%,水运为 10.1%,管道为 5.1%,而民航为17.8%。目前,在国内中长距离旅客运输尤其是城际客运业务中,航空运输的作用大幅提升;在国际间尤其是洲际旅客运输中,航空运输完全占据主体地位;在国际国内高附加值、鲜活易腐货物运输以及快递业中,航空运输具有绝对优势。我国人口大约是美国的4.3倍,国土面积比美国略多,而年人均乘机次数仅约为美国的1/17,年航空客、货周转量分别约为美国的1/5和1/4。这样的差距反过来说明,我国民用航空的发展潜力十分巨大。近年来,中国的国民生产总值的快速增长、消费水平的明显提高、民众出国旅游意愿的增强、进出口贸易扩大和2008年北京奥运会,2010年上海市博会等一系列事件,都推动着中国航空运输业的快速增长。

2.飞机附件、发动机、飞机的原始设备制造产业

目前,国内各个民用航空公司的机队主要由美国波音和法国空客引进的飞机组成,中国至今没有自主研发,自有核心专利技术的飞机进入运营,缺乏技术创新和知识产权保护,核心竞争力低下;没有飞机附件、发动机的研发制造能力,而附件、发动机、飞机原始设备的OEM对制造技术进行保密和垄断,高门槛的航空设备制造标准,信息的不对称为该行业形成了相当高的技术壁垒。发动机以及飞机的航材(飞机部件、消耗件、化工件等的统称)价格和销售渠道都被OEM控制,不但航材的采购费用高昂,同时也导致维修技术的稀缺性和维修服务供应价格高昂。当维修业发展到一定阶段时,需要进一步提高维修能力,进行“技术创新”,而这要受深度机械加工、尺寸恢复、复合材料等高技术的限制。同时由于国际OEM和MRO巨头对核心技术的严格控制,使得我国民航维修企业的核心维修技术能力相对薄弱,维修深度不够。例如,对维修技术要求较高的发动机,APU精密部件和重要的电子机械零部件往往需要送往国外修理,这又阻碍了我国民航维修企业核心维修能力的提高。

(四)政府

政府在准入程度,补贴、竞争条例等方面的政策直接影响一国的产业竞争力。中国政府对航空业一直持谨慎保护和有保留的开放态度。民航维修业在我国仍然是需要保护和支持的幼稚行业,因此政府在民航维修市场的外商投资比例上没有完全放开;在税收政策上,对飞机维修劳务增值税实际税负超过6%的部分实行由税务机关即征即退的政策。2009年上半年,在继续对航空公司注资的同时,国家通过补贴政策进一步扶持民航业,修订对机场、国际航线、通用航空等的补贴政策。比如对高原机场、藏区机场、吞吐量在30万人次以下的小机场,以及支线特征明显的100条航线给予更大力度的支持。还将支持特殊远程国际航线发展,拟定《特殊远程国际航线补贴管理暂行办法》,另外正在开展对通用航空进行补贴的政策研究,制定促进通用航空发展的补贴政策。但是,WTO对成员国保护幼稚工业的时间是有限制的,中国援引保护国际收支条款采取保护措施,时间也不会太长,一旦国际收支状况得到改善,为此而采取的保护措施就必需停止。现在,中国民航维修业明显正在慢慢失去政府的保护,面临越来越开放的市场竞争。

二、提高我国民航维修服务业国际竞争力的途径

(一)发展民用航空工业,尽快拥有民用航空器与配件制造的自主知识产权

从根本上讲,维修服务业附着于民航飞机、附件和发动机的商品贸易。只有在我国拥有民用航空器的自主知识产权作为基本后盾时,民航维修服务业才可能改变产业结构,具有产业竞争力。以国家力量扶植民用航空业这一战略产业,国产飞机、发动机技术的研发、制造到出口,对于整个国民经济特别是技术、资本密集度高的产业都有巨大的拉动作用。如果中国能够开始出口自主知识产权的干线与支线飞机,就会带动飞机附件、发动机的研发,培养“中国制造”的附件OEM;培养掌握第一手维修技术的民航维修企业,大幅度降低成本,拥有技术专利和高素质科技人才,那么中国的民航维修也将开始大规模的出口贸易,从而带动我国的对外贸易结构的变化,从利润率低的低端附件维修转向高端价值链,获得丰厚利润。

(二)以市场为导向,走规模化经营道路

民航维修服务行业提高竞争力的关键在于利用规模经济提高劳动生产率,扩大优势企业的规模,整合市场中已有资源,进行资本运作,融资上市,打造民航维修航母级企业。除此之外,营运人民航维修企业与附件维修企业应加强合作,探求双方资源和技术上的优势互补,共谋发展。双方在技术上各有专攻,由于引进飞机之后,飞机供应商会为航空公司提供大量维修、排故手册等技术资料、维修技术培训以及技术支持(自然人移动方式),前者在飞机定检、排故、拆换故障单元体上有非常成熟的技术和经验。而后者通过市场运营、经验积累、技术购买、人才引进、科研开发等多种方式,在附件修理上更胜一筹。面对高技术壁垒和国外OEM的商业排挤,大家应该以低利润或者零利润互相支援航材备件、交流技术经验,促进彼此的发展。

(三)进一步积极利用外资,提高利用外资的质量和水平

国际金融危机可能会促使发达国家加速重组和重新确立产业定位,努力降低成本,提高效率,将部分企业和项目向发展中国家转移,而我国鉴于下一轮经济增长的动力机制,会为服务业的发展创造良好环境。2009年,在全球资本流动继续下降的大背景下,我国民航维修企业应抓住机会,与国外专业民航维修企业、OEM合作,加强对先进技术的消化吸收与再创新,努力获取自主知识产权。一方面引进欧美企业中具有较高技术含量的专业民航维修企业与OEM,增加服务业在我国FDI中的投资比重;另一方面,积极承接国际服务外包,各大航空公司的维修基地或是工程技术分工司,应当瞄准这一机会,利用业已成熟壮大的专业的定检技术人才团队和资质,向海外寻求母公司以外的固定客户,承接来自全球的飞机外场维护、定检等外包业务。

(四)加大人力资本的投入,培育后发优势

人力资本的积累是科技知识禀赋的积累。鉴于目前国内民航维修企业人员学历偏低,年龄偏小,深度维修能力不足,人才流失现象严重等问题,我国应加强民航从业人员的职业技术培训,提高民航院校的办学层次。培养科研工程人才,创造企业文化、提高科技人才待遇,培养、吸引、凝聚大批优秀科技人才,才能培育出本行业的后发优势。

[1]庄惠明,黄健忠,陈洁.基于“钻石模型”的中国服务贸易竞争力实证分析[J].财贸经济,2009(3).

[2](美)迈克尔◦波特.国家竞争优势[M].北京:华夏出版社,2002.

[3]弗兰克◦杰克曼.MRO Market up Modestly as Efficiencies Take Hold[J].航空维修与工程,2004(4):35-36.

[4]弗兰克◦杰克曼.民用航空维修市场预测[[J].航空维修与工程,2004(9):56-67.

[5]比尔◦伯彻尔.Refining Fleet Maintenance:Beast or Burden?[J].航空维修与工程,2005(6):23-24.

[6]来关军,潘星.我国民航维修业现状分析与发展趋势研究[J].民用飞机设计与研究,2009(1).