区域生产率增长的源泉及其特征——基于结构红利假说的实证检验

杨 凌,李国平,于远光

(1.西安交通大学经济与金融学院,陕西 西安 710061;2.西安交通大学金禾经济研究中心,陕西 西安 710049)

一、引 言

2008年席卷全球的金融危机突显了我国国内需求不足和过度依赖出口的结构性矛盾,经济危机最先冲击的就是我国大量的低端产业,2009年沿海地区遭遇了经济增长的瓶颈。2010年,我国政府工作报告确定今年国内生产总值增长8%左右的目标,并指出这个目标的设定主要是强调好字当头,引导各方面把工作重点放到转变经济发展方式、调整经济结构上来。由此可见,经济危机已促使我们清醒地认识到产业结构调整的必要性。当前,我国经济已开始走向危机后的全面复苏,并逐步迈出产业结构调整的步伐,在这一关键时期,我们有必要通过科学手段深入了解改革开放后结构调整对我国及各区域经济增长做出的贡献,这对指导未来经济发展具有重要的现实意义和政策启示。考虑到篇幅所限和研究的深入程度,本文主要探讨产业间的结构调整问题。

Timmer and Szirmai(2000)提及结构红利的概念,即结构变迁促进了生产率的增长[1],本文也将使用这一说法。国内关于结构红利的研究已有诸多文献涉及。例如,刘伟和张辉 (2008)从我国三大产业角度检验后发现结构红利存在且前高后低[2];吕铁 (2002)、刘富华和李国平 (2005)、李小平和卢现祥 (2007)的研究显示并没有结构红利现象[3][4][5],Wang and Szirmai(2008)仅发现1980-1990年间结构因素显著[6],而张军等 (2009)发现工业结构变迁对生产率起到了实际推动作用,但这种影响逐年减弱[7]。这些研究多以我国整体为研究对象,仅有吕铁 (2002)、刘富华和李国平 (2005)的研究了分区域的制造业情况。虞斌 (2010)研究了浙江产业结构调整对当地经济增长的影响,发现第三产业变动在长期内对国民经济的动态冲击和贡献度最大,第二产业则在短期内最大[8]。

鉴于上述情况,本文对现有文献做出的贡献是:

第一,本文将以全国31个省市自治区1978-2008年的生产率为主要研究对象,检验结构红利在不同地区、不同阶段的表现。我们主要研究三大产业的结构变迁,这基于两个原因:首先,劳动力在一国的流动是跨越全部产业的。根据历史经验判断,劳动力要素的重新配置主要体现在第一产业向第二、三产业的转移,经济发展初期尤其如此,因此不考虑第一产业是无法对各地区改革开放后的结构变迁获得全面认识的;其次,鉴于我国统计数据的可得性,为全面了解各区域在长时期内的结构变迁效应,我们只能将部门分类限定在三大产业之间。

第二,本文采用了国际通用的偏离-份额法检验结构红利假说,特别就农业部门中存在剩余劳动力的情况对模型进行了适当的调整,以往的许多研究忽视了这一点。

二、统计数据及研究方法

(一)数据选取

本文使用的数据均来自 《新中国五十五年统计资料汇编》、《中国国内生产总值核算历史资料(1955-2004)》和各年的 《中国统计年鉴》。在分析研究中,使用各省三大产业的名义生产总值及相应的国内生产总值指数推算出各省三大产业的隐含平减指数,基期为1978年,使用的数据涵盖了1978-2008年。

(二)传统的偏离-份额方法

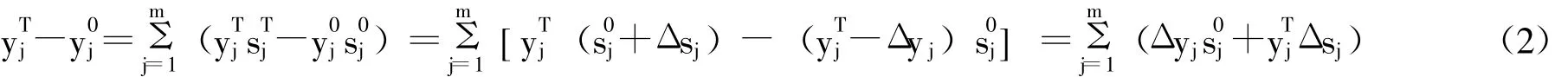

其中j代表部门,y是劳动生产率,x是产出,e是就业人数,s是就业份额。T和0时期的劳动生产率之差为

类似地,我们可以推出另一种形式:

两式相加后可以得到

因此,劳动生产率的变化可以分解为两部分:(4)式右边第一项代表的是部门内生产率变化对生产率增长的影响,称为内部增长效应;第二项表示结构变迁对生产率增长的影响,它是我们验证结构红利假说的主要依据。

(三)考虑剩余劳动力情形时模型的调整

传统的偏离-份额方法假设边际生产率等于平均生产率,这显然有悖于现实,因此受到了众多学者的质疑[9][10][11]。当农业部门存在剩余劳动力时,其边际生产率低于平均生产率,农业部门劳动力的减少自然会提高其劳动生产率。按照 (4)式的计算,这一部分贡献就被计入内部增长效应中,但这其实是由结构变迁引起的,也就意味着使用传统的偏离-份额方法会低估劳动力转移带来的结构效应。

为克服这一问题,我们按照Van Ark and Timmer(2003)中提出的方法对传统的分解模型进行调整,而调整的关键在于计算出一个反事实的生产率。由于我们无法获知边际生产率与平均生产率之间的真实关系,因此需要作出一定的假设。我们用εA代表基期边际生产率与平均生产率的比例,该值介于0和1之间;假设当农业部门劳动力减少时,剩余劳动力的生产率保持不变。根据上述假设,我们得出的反事实劳动生产率可见式 (5)。当εA=1时,其结果同传统的偏离-份额模型一致,即农业部门每减少一个劳动力,总产出就相应地减少相当于平均生产率的数量;当εA<1时,离开农业部门的劳动力的生产率低于留守的生产率;当εA=0时,这意味着那些离开农业部门的劳动力对该部门的产出并没有贡献。因此,农业部门的内部增长效应可以写为,而传统模型中原本包含内部增长效应的则被分配给了结构变迁效应。

Van ark and Timmer(2003)为更好地解释结构效应,将部门转移因素全部归结于扩张部门,即抵消缩减部门的负面影响。最终,各部门对生产率变化的贡献可写为下式:

三、实证研究

按照我国经济发展的历史节点及时间跨度的可比性,本研究将改革开放后的时期划分为1978-1985年、1985-1992年、1992-2000年和2000-2008年四个区间,表1是按照 (6)式对我国各区域2000-2008年劳动生产率变化的分解结果①限于篇幅,本文省略了前三个时期的表格,只将主要结果列于文中,有兴趣的读者可向作者索取。。

第一,全国各个区域的生产率在1978-2008年都有了较大提高,特别是1992年后年均生产率的增长均超过了10%。从各地区和全国来看,部门内生产率效应解释了生产率增长的绝大部分,但结构变迁对生产率的相对贡献程度也在逐年增大:1978-1985年平均只有3.6%,1985-1992年则增加到8.4%,1992-2000年突破了10%,而在2000-2008年急速增加,超出了20%。这说明低劳动生产率部门自改革开放以来在总体中的份额降低了,或者说劳动力重新配置到具有更高生产率的部门,这种趋势在1992年后尤其显著。虽然改革开放初期全国第一产业的就业份额已开始下降,但其劳动力绝对人数的降低是始于1992年,这主要是因为当时我国工业迅速发展,吸收了大量的富余劳动力。另一方面,劳动力流动限制的逐步减少也是一个重要原因。在1978-1983年间,由于城乡户籍制度的限制,农民进程务工的人数极少,1984-1991年间国家颁布了允许农民工进城的新政策,形成新移民的一个高潮,1992年严格限制人口流动的粮票制度的取消,极大地促进了农民工大规模的迁徙。另外,本文的研究结果同刘伟和张辉 (2008)对中国整体生产率的研究结论有所不同,他们的研究发现产业结构变迁对生产率的增长呈前高后低的趋势。这两者的差异表明,各地区的结构变动效应可能与我国总体的变动效应并不相同,同时也或多或少地反映出我国统计数据在地区和全国层面存在不一致的问题。另外,本文采用期初和期末的均值作为权重来考量结构变迁的贡献程度,这同他们文中只考虑期初的做法不尽相同。

表1 我国2000-2008年间生产率变化分解

第二,细化到区域层面,结构变迁效应在区域间差异显著。改革开放初期,结构变迁对生产率贡献较大的地区主要集中在东部区域 (如北京、天津、河北、江苏、广东、上海),意味着这些地区率先开始产业结构调整。其中,北京和上海更是先行者,其产业发展已逐渐实现轻工业向重工业继而向第三产业过渡,2000-2008年的结构变迁效应为负值,这主要是由于其就业结构已开始向服务业调整,但其生产率还有待提高。1985-1992年间,一些中西部省市的结构效应非常显著,我们发现这些地区 (如内蒙古、安徽、河南、湖北、广西、四川、青海、西藏)的第一产业比重都达到了60%、70%以上,其中西藏的第一产业比重甚至超过了80%,大幅度的劳动力转移是这些地区结构变迁效应显著的主要原因。此外,除了第一产业就业份额较高的上述地区,结构变迁效应还集中出现在广东、江苏、浙江、福建等经济发达地区。在2000-2008年间,这四个省份第一产业的就业比重仅高于直辖市地区,但它们的第二产业极为发达,其结构变迁对生产率增长的贡献来自于其他内陆省份劳动力的跨区域转移。2007年,北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、广东和云南等8个省市净流入的跨省农民工在100万人以上,其中京津都市圈净流入593万人,长三角城市群净流入1265万人,珠三角城市群净流入1373万人[12]。

第三,同前所述,对处于发展初期阶段的地区而言,农业的剩余劳动力 (隐性就业)是一个不容忽视的重要问题。本文在传统的偏离-份额分析基础上对计算进行了调整,结果发现调整后的结构变迁效应都有了不同程度的提高,表1中的最后一列说明农业就业急速下降时结构效应被明显低估了。例如,1992-2000年江西和四川低估的结构效应约为5%,较明显的还有1985-1992年间的上海、1992-2000年间的浙江、湖北、海南、重庆等省市以及2000-2008年间的江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖北、重庆、四川、贵州等地区,低估幅度约为2%-3%。

第四,从整体循环的视角出发,本文全面分析了结构变迁在全国及各区域的贡献,而以往的研究则较多地关注制造业内部,得出了结构红利不存在或较小的结论。他们的做法蕴含着这样一个假设,即制造业各行业的劳动力仅在制造业内部的各个行业间重新配置,而不是在经济系统中的所有行业间流动,这显然不符合现实情况,因此将制造业视为一个封闭的范围不能准确地评估结构变迁对经济增长的作用。

四、结论及政策建议

本文对全国及31个省、直辖市和自治区的劳动生产率进行了分解,结果显示:1978-1985年全国及各区域的结构效应并不显著,生产率的增长主要可以由区域生产率的增长解释;而在1985-1992年、1992-2000年和2000-2008年这三个阶段,结构变迁效应日益显著,结构红利假说得到证实。在区域层面上,北京、上海等地区率先开始产业结构调整,因此结构效应最早显现;改革开放后期,中部和西部区域内的一些省份由于基期的第一产业比重较高,劳动力在部门间的转移更为显著,结构效应较大;广东、江苏、浙江、福建等地借助其发达的第二产业,从内陆省份吸收了大量的劳动力,因而同样具有较大的结构效应。此外,本研究还考虑了农业部门存在剩余劳动力(隐性就业)的情况,调整后的结果显示由传统方法得到的结构效应都有不同程度的低估。

以上的实证研究证实了我国及区域的经济增长存在着结构红利,那么未来的结构变迁对经济增长是否还会持续地做出贡献呢?Van ark and Timmer(2003)的研究给了我们肯定的答复。他们对亚洲多个国家的研究发现,当农业比重低于30%时,路易斯效应 (即农业部门的劳动力向更高生产率的部门转移)迅速消失。如果以30%作为一个参考的临界点,那么到2008年时我国还有25个地区的第一产业比重超过这一临界值,甚至还有8个地区的第一产业人口比重超过50%,这些地区主要集中在中西部区域。据此我们可以推断,结构红利还可能在较长时期内存在。但需要强调的是,当第一产业的就业比重越高时,结构变迁对生产率增长的贡献度也越高,如Van Ark and Timmer(2003)对亚洲国家的经验研究。但与我国各地区的研究结果似乎有所不同,即在第一产业就业比重最高的改革初期,结构变迁对经济增长的贡献并不明显,这可能是由于早期的户籍制度限制了劳动力流动,从这个角度讲,未来我国应继续出台和完善包括户籍及社会保障等在内的更多措施,鼓励劳动力自由流动。

本文的研究还存在着不足。首先,鉴于资本数据和行业数据的缺乏,我们的研究仅考虑了劳动要素再配置对劳动生产率的贡献情况,没能向更多行业展开分析。其次,本研究仅从供给角度出发,还缺乏需求视角的探讨。这些都是我们后续研究的重点。

[1]Timmer M.P.and Szirmai A.Productivity growth in Asian manufacturing:the structural bonus hypothesis examined[J].Structural Change and Economic Dynamics,2000,11(4):371-392.

[2]刘伟,张辉.中国经济增长中的产业结构变迁和技术进步 [J].经济研究,2008,(11):4-15.

[3]吕铁.制造业结构变化对生产率增长的影响研究[J].管理世界,2002,(2):87-94.

[4]刘富华,李国平.技术创新、产业结构与劳动生产率[J].科学学研究,2005,(4):555-560.

[5]李小平,卢现祥.中国制造业的结构变动与生产率增长[J].世界经济,2007,(5):52-64.

[6]Wang L.and Szirmai A.Productivity Growth and Structural Change in Chinese Manufacturing 1980-2002[J].Industrial and Corporate Change,2008,(17):841-874.

[7]张军,陈诗一,Jefferson G.H.结构改革与中国工业增长[J].经济研究,2009,(7):4-19.

[8]虞斌.浙江省产业结构与经济增长动态分析 [J].财经论丛,2010,(1):7-11.

[9]Denison E.F.Why Growth Rates Differ[M].Washington DC:Brookings,1967.

[10]McCombie J.S.L.and Thirlwall A.P.Economic Growth and the Balance-of-Payments Constraint[M].Macmillan London,1994.

[11]Van Ark B.and Timmer M.P.Asia's Productivity Performance and Potential:the Contribution of Sectors and Structural Change[EB/OL].University of Groningen and Conference Board:Groningen,the Netherlands,www.ggdc.net/databases/10-sector/2007/papers/asia-paper4.pdf,2003.

[12]发改委城市与小城镇改革发展中心课题组,李铁.我国城镇化的现状、障碍与推进策略(上)[J].中国党政干部论坛,2010,(1):32-34.