尊严的底线

边芹

他们无论走到哪里逐利之外就是带着刺人的标尺去试探对方的尊严底线,对对方的态度由这杆标尺上的尊严刻度而定,而绝非出自情与义,那是只有中国人自己有的,而且自作多情想象别人也有的。

真假“红台阶”

5月16日下午4点半前在戛纳德彪西厅台阶下经历的一段场景,促成了这篇文章。

这天下午首映入选“一种注目”的中国电影《海上传奇》,我赶到入口处准备进场时,入场的人群突然被拦住,身穿制服的门卫大声吆喝着让人靠边站,这是他们惯有的风格,一旦有更“大”的人物过来,眼前的人便成了“粪土”。我与他们过从多年,在他们眼里你最能看到人的那些几乎没什么凭据的等级,尤其是有一些人物被人为扩充的“价值”,在俗民身上引起的近乎生理的条件反射。

地中海的毒日打着被半途中止入场而焦虑不安的记者群,这些都是至少持有“粉卡”甚至“带黄点粉卡”的“二、三等级”记者,在“三等粉卡”记者中,集中了大多数外国记者,尤其是专为电影节不惜重金特派来的外国记者。中国的特派记者也聚在“第三等级”,他们在“粉卡”人群中有两个特色:一是年轻,全世界没有一国“开放”到派一群“天真浪漫”的青春记者来涉足这个水深流急的国际“政经”舞台;二是人多,全世界也没有一国“慷慨”到用重金从国内特派这么多记者。2008年巴黎火炬事件后,主办者胆战心惊怕中国人自尊心起,不来人追捧了,让赞助商丢了对中国市场做宣传的机会,结果证明是瞎担心,一年后娄烨就在此上演了一场闹剧。一时间让稍有点良心的法国人都措手不及,发觉对中国人尊严底线的预估还是不足。就在今年影展开幕当天,《尼斯早报》发了一条消息,戛纳市博物馆(国家的)揭幕了一个西藏馆,你能想象上海博物馆单建一个科西嘉馆,如此暗搞一个在外交文件上承认其领土完整的国家吗?而这个馆的剪彩人政府某部长几天后就飞往上海为法国奢侈品牌在中国推销皮包助阵,在灯红酒绿中酒酣耳热地享受着新贵国人的簇拥。

这边被拦截的记者很快聚了一大堆,前胸后背地沾在一起,人人自危,生怕被人抢了先。这种时候“保持距离”、“绅士风度”化得一丝不剩,越是“发达”国家的人越蛮横,到了真要牺牲一点自身利益的当头,文明中深藏“海盗本质”的民族,踩豁起人来比谁都理直气壮。发现这一点并未等到来戛纳,早在巴黎地铁罢工时便领教了。

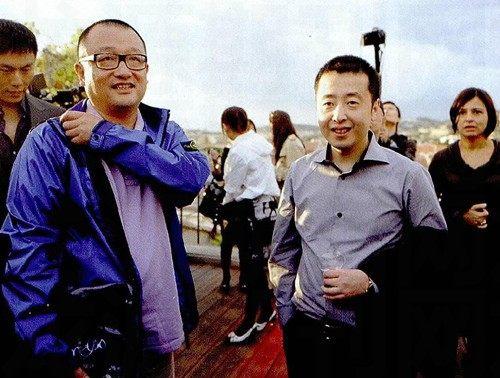

然而贾樟柯一行人丝毫感觉不到被他们中止入场的人之不耐和不满,这一次《海上传奇》在戛纳的政治天平上“炮弹”的成分不足,挤不上“主竞赛单元”,没有了走卢米尔宫“红台阶”的荣耀,剧组便以德彪西厅的台阶充数。组织者恐怕也没有想到,以为拦住记者,放剧组先行,几分钟就过去了,不想贾一行人开始了长达近二十分钟的“走台阶”。

按常规参加“一种注目”单元首映的剧组无须穿礼服,正装就行,“一种注目”与“主竞赛单元”之主要区别,就在于没有后者的礼仪,不必穿晚礼服,没有台阶可走,媒体曝光大减,新人或拍了一部小作的老人,以及政治效力不足失宠的人便被安排在这个单元。“主竞赛单元”那一套人为导演的礼仪(比如拍手是礼节规范的,爱看不爱看都必须鼓掌,只有记者专场可以真心随愿),对很多电影人不可或缺,导演得到五到十分钟的鼓掌一直在国内被当成艺术成就由媒体广为传播。可以理解,因为中国人不擅长将内心与举止分开,如果不喜欢他可不愿拍得手心发红,尤其不懂也不具备西人的风度意识以及在不损害利益时对礼节规范的自觉服从。你当然可以从好坏两个方面评价这种“被迫鼓掌”,从坏处看:这是一种绝对虚伪,内心与举止可以南辕北辙;从好处看:纪律与忠诚才是构成西人品行的基础,而绝非他们向我们推销的“自由与散漫”。但对某类为特殊目的引上“红台阶”的导演,这只是一场精心安排的喜剧,王小帅和他的美女明星们肯定没想到,他们在卢米尔宫的红台阶上弄姿那么长时间,法国竟没有一张报纸或一个电视镜头给走台阶的他们一张画面,不作政治炮弹,中国人便没资格在媒体上露脸。让剧组走台阶主要是针对中国媒体的,让中国媒体大肆曝光范冰冰,本质是为欧莱雅开辟中国市场做宣传。但这种炒作弄不好就变成双刃剑,反溢到自己这边,所以防范信息回流成了传媒的自觉意识,因此才有全面封杀任何前往上海参加电影节的艺人之动作,不管此人在法国多么有名!这样看来,这是一场无一丝公平可言的信息战,而根本不是信息自由流通的世界,向对方出售“新闻自由开放”、“艺术无国界”的美好理念,让对方不分你我毫无设防观念,致使信息的流向只有一个方向,自己这边却是森严壁垒,说的事从来不做,做的事却从来不说,这样的“骗术”还能维持多久?

法国传媒今年对王、贾的冷落与去年对娄烨的热衷,连掩饰和貌似公允都不屑一做,足见国人在他们眼里尊严的门槛有多低!中国人显然不习惯也不懂西式转肚肠游戏,更不解所有这些精致谋略都在测试你的尊严底线,贾剧组或不知情或被法方陪同人员捉弄,他们在下午4点多的阳光下,身穿晚礼服,女演员珠光宝气、敞胸露肩,在“假”红台阶上开始摆姿拍照,可惜摄影和呼叫的都只有中国人。

被阻截在台阶下说英语、法语、西班牙语、日语或俄语的记者,一开始还耐心等待,但脸上露出讥笑,大概从没见人把德彪西厅的台阶这么当回事;随着时间推延、烈日当头、人群越来越密,他们宽容渐失,有人开始冲着每走几个台阶便停下拍照的剧组大叫“再见!”并挥手,可台阶上的人远远地只看见哄闹的人群,哪里想到沸腾中的极度反感,还以为下面的记者在欢呼呢,越发停在那里挥手拍照。

我从头至尾目睹了这一幕。第二天中国有一大网站登了贾樟柯剧组的照片,德彪西厅的台阶被裁剪到让人错以为剧组真走了“红台阶”。

中国人真的没有尊严吗?

这件事让我反复思考中国人为什么总在尊严这道槛前腿抬不高?甚至远不如一些弱小民族。近代以来多少文人墨客为此痛心疾首,甚至滋生逆向种族主义,以鲁迅为典型代表。在戛纳这个舞台上看得很清楚,你找不到一个越南人,也找不到一个朝鲜人,甚至也没有一个韩国影人,更不会有一个印度人或日本人,有类似中国人的行为。伊朗好像有几个跳得很高的异议影人,但细究多是库尔德族或阿塞拜疆族,对小族不要抱幻想,那都是攀附的大族一弱就要背叛的。这么多年来法国人拼命地培养,但硬是没有一个韩国影人为进影展拍出一部反韩电影,也没有一个印度影人为一张“入场券”奉送最丑陋的印度。

然而中国人真的没有尊严吗?我比较再三,发觉自骂故然解恨,但也是一种不知己知彼的表现。有时必须反观对手尤其是深解对手,才能看清自己症结何在。说中国人没有尊严是不准确的,只是一种含糊的自贬,也是透过那个强大而不友善的他文明之眼移植过来的感觉。鲁迅以一个“阿Q”便赚了一世的名声,足见自骂在我们这个民族的精神世界里简直就像“泻药”,是“精神便秘者”不愿放手的救命稻草。造成中国人缺乏尊严这一普遍印象的,来自中国人独一无二的特性,即与他人打交道中国人的第一道防线不是尊严,他只在受伤时才祭出他的尊严。恐怕与这个民族自古主动攻击性不强有关。而这与西方文明恰恰是背道而驰,西人与他人交往左右手各执一个盾牌:利益与尊严。他们无论走到哪里逐利之外就是带着刺人的标尺去试探对方的尊严底线,对对方的态度由这杆标尺上的尊严刻度而定,而绝非出自情与义,那是只有中国人自己有的,而且自作多情想象别人也有的。当然标尺的刻度是由他们定的,以刺痛的方式测试对方的反应也决不会良心上过不去,更不可能去牵就对方的习俗,那些集体不敏感、没有民族国家传统且文明差异巨大的民族,往往在这杆标尺前尊严底线落得很低。

要知道不把尊严当作与外界接触的第一防线,只在受伤时才被动拿出,在主观能动为生命第一要义的西人眼里,形同低等动物。在这个以自我为圆心向外逐层递减、只有纵向思维而无横向思维的文明眼里,统治与被统治是划定生物关系的基础。我到一位有钱的中产阶级医生家里做客,大花园里有两只纯种狗,因为年轻在客人间兴奋地窜来窜去。注意,有钱人决不会养杂种狗,那是聪明无纪更不忠诚的动物。我这双由中华文明熏陶的眼睛再尖,也至多看出两只狗与人亲近的方式不同,而医生一句话就点到实质。他说这两只狗中身材略小的那只是统治狗,高大的那只是被统治狗。于是在花园喝餐前酒的这段时间,我仔细在两只狗之间探求统治与被统治的界限。观察下来,男主人眼里的统治与被统治,其实就是大的那只善,无条件接受小的那只,甚至以满足小的那只的欲望为乐。如果以人间用语划分,就是大狗与小狗打交道时,把对小狗的友善放在第一位,而没有把自己的尊严放在第一位。究其原因,是大狗不与小狗分你我,它只在小狗伤害它时才与小狗划出界线。与人的关系也一样,两只狗都想得到人的宠爱,但小狗抢占与人最近的位置,端立着接受人手的抚摸;而大狗则不把抢占位置放在第一,只为那只伸过来的手而忘我,一点点爱抚都能让它快乐而慷慨得伸肚摊爪仰卧在人脚下(这在驯兽师眼里是一个彻底臣服的姿势),连主、客都不分。换到人际间,本来如果伸过来的那只手是善意的,则大狗与小狗的不同表现只是个性差别,并无优劣;但如果伸过来的手不是善意的,而是在试探尊严底线,则大狗缺乏尊严便是显而易见的。而我们的医生就是从这一点划出了统治的与被统治的。

把尊严放在第几位

记得有一位老记者,2008年来了不到半年便感叹说70年代初他在巴黎留学时,中国人比现在穷多了,但很受尊重,如今大把花钱在巴黎买奢侈品反倒尊严扫地。他的确并没有夸张他的感觉,造成40年尊严没有保住反倒丢了,富了都没捞回面子,追根究源,还是中国人自己把尊严放在第几位的问题。毛时代强行教育国人把尊严放在第一位,不惜为此吃苦受罪,但这似乎并不是中国人的天性,而是受伤状态下的反应。那30年的受伤状态和被迫祭起尊严,事后让中国人叫苦不迭,绝少有人将那些付出与尊严连在一起计算。所以改革开放一开始,尽快抹去受伤事实,甚至把历史上为尊严而抵抗的同胞毫不足惜地抛弃,是逃避再把尊严放在第一位的重要步骤,几乎成了一种潜意识行为。不知不觉地否定受伤历史,是潜意识里不愿再受尊严之累,因为尊严这玩艺可不是小儿游戏,祭起来是很烫手的,且须以愿意牺牲一点利益为后盾。

与人打交道把尊严放在最前面的人,尤其是据此设定如何对待对方的西人,在19世纪穿洋过海碰到了一个不设尊严为第一道门槛的民族,由此生出的误解和蔑视,进而招致随意挥舞的大棒,是可想而知的。在19世纪西方文人、学者的著作中,众口一词说中国人“没有荣誉感”,绝少例外。在一句话的轻辱都以决斗并消灭对手作结的文明眼里,“没有荣誉感”就是尊严底线落得不能再低了。这一民族定性,直到毛时代才改变,并随着强人的逝去,再回复历史本来面目。

的确从历史长河看,不以尊严为盾的“大狗”不见得就是失败者,斤斤计较的“小狗”也不见得能永世得利,据此划分统治与被统治,也仅仅是看到事物的一面。但对历史的近距离目击者,看到不善的手撩拨着那只伸肚摊爪、匍匐在地的大狗,感到了历史尖锋时刻的刺痛。