天真

姜苏鹏

当我垂老,一切的已然都构思其中。

一棵老树,一抹远山,一缕云烟。法国画家柯罗的《孟特芳丹的回忆》中望不到底的朦胧,渗出一丝淡淡的甜蜜和怅惘,没有炫目的色彩,也没有激越的情感,像是依稀莫辨的梦的残片,又像是一见如故的风景,这里有人人似曾相识的回忆。

终身未婚的柯罗,晚年独守乡村。只消一支画笔,便任意天真,坐看蓝天碧水,花繁草盛,甚至阴雨绵绵。老来祥和,该是另一种喜福。

在银绿的背景下,尘世的纷杂刹那间融解在眼眸里,屏息听一首天籁之音,怀念一段无法返还的时光,直至被奔涌的往事覆盖,重归生命最初的宁静。

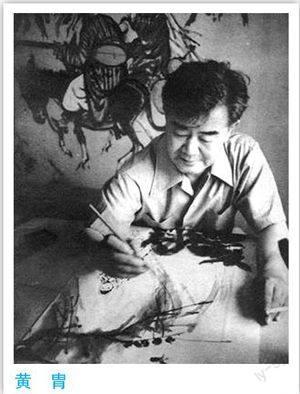

忘却乃是忘而却之。今年4月23日是黄胄先生去世13周年,回想跟先生交往的点滴,总觉得有点心酸。最初认识黄胄先生是在1993年的“两会”期间,政协委员大冯(冯骥才)对我说,北京有一个地方必去,就是炎黄艺术馆。大冯很有煽动性,竟带一大班委员们前去,其中有吴冠中、吴祖光等文艺界名流。当拄着拐杖的黄胄先生站在这样一群人当中时,看起来格外开阔率真。不知过了多久,我注意到黄胄先生独自坐在大厅里,便上前攀谈。后来先生起身时,冲我说:“孩子,能扶我一把吗?”听罢,对他的身体隐隐地担忧起来。

最后一次见黄胄先生,悲凉地听他讲:“我非常想搞创作。”炎黄艺术馆每年150万的花费,以及各种繁杂的日常事务,几乎让先生一筹莫展。黄胄先生72岁就故去了,不少人认为他是过度操劳累死的。在艺术市场,黄胄先生的画拍卖价不高。美术界有一种说法,这是因为黄胄先生为了炎黄艺术馆到处求人,致使大量作品被赠出,流传于世。

画界另一位逝世于4月的重量级人物是陈逸飞先生,算起来他已经离开5年了。生活中的逸飞先生,他的真情以及纯然都好像是小说里的情节。当我们路过紫禁城的护城河,他的眼光深远得恍若隔世:“我觉得这是北京最好的地段,它会让我突然想起郁达夫的爱情故事,都是在这里发生的。如果我拍一部片子,这里将作为很重要的场景。”我当时追问了一句:“真的要拍一部这样的片子?”他犹疑了一下,极浅淡地说:“恐怕在对生活的把握上有些问题,但我想我会拍的。”可惜终成憾事。

早年读普鲁斯特的巨著《追忆似水年华》就很认同一个观点:一个谙于世故的人可以成为事业家、政治家,可是成不了真正的艺术家。哪怕老態龙钟的艺术家,往往也保持着一颗比较天真的心,甚至带几分稚气。普鲁斯特在晚年,还津津有味地回想早晨起来喝的一杯泡着“玛德莱娜”的热茶。这种情趣,在巴尔扎克的《人间喜剧》中是找不到的。

所谓天真,只是社会人生观的尺度不同,看起来不合世俗。年初,78岁的日本京瓷公司创始人稻盛和夫,突然接手濒临破产的日航,虽然他曾独创两家全球500强企业,但此举不被外界看好,认为其想法过于天真。尽管稻盛和夫的经营哲学《活法》很老到,但他本人的活法从来就不合常理。在事业如日中天之际,时年65岁的稻盛和夫做出了令许多人难以想象的决定,剃度出家,专心修禅,还穿着草鞋,挨门挨户托钵化缘。

庄子有一名典,说南海与北海帝王为了报恩于中央帝王混沌,看他没有世人都有的七窍,于是决定每天给他开一窍,结果七窍开而混沌死。若天性被凿,还是真实的自己吗?

(孟萱摘自《英才》2010年第4期)

——黄胄画猫贺岁展