寻访苏阿苏古遗迹及印章村

巩亮亮 赖宇宁

我的探访经历中,特克斯县的齐勒乌泽克乡一直是一个充满诱惑的地方,那片隐秘的古墓地和那个神奇的村庄,仿佛两个神秘的谜团,然而,大案似乎就茬眼前;还有那位执著得近乎痴狂的探险寻宝老人……

沈建国是我在特克斯县认识的一位民间收藏家,而他本人又是一个喜欢考古的人。他告诉我,在特克斯县齐勒乌泽克乡苏阿苏沟里有一些奇怪的痕迹,文物牌子上写的是古代墓葬,但是他将一些出土物品的照片给有关专家看过之后,他们认为有可能是古建筑。听沈建国这么一说,我决定和他一起去看看,而离此地大约一个小时车程的唐巴勒村有一形似印章的山丘,根据当地人流传下来的故事,认为这座印章是一位王的墓。

扑朔迷离的苏阿苏古遗迹

出了特克斯县城后,车子很快就进入了齐勒乌泽克乡苏阿苏村。这个村子坐落在河谷,顺着村子的土路,一直向苏阿苏沟深处驶去。村子不大,人口也就是百户,主要以哈萨克族为主,居民们在沟里有统一的固定屋子,沟里的草非常的茂盛,长势喜人。

我们钻过苏阿苏村隔离草场的铁丝网,一脚就踏入了满是一米多高野草的土地上。在杂草丛中我们找到了许久以前所立的文物碑,上面写着这里是一个古墓葬。沈建国指着这个石碑说:“我把这里的一些照片邮寄给了新疆文物研究所研究员吕恩国先生,后来他回话说这个有可能是汉代的。由于吕恩国没来过这里,所以他一时也拿不定主意这里到底是不是古代建筑群。而新疆文物研究所另外一位研究员李文瑛来过这里,她认为这可能是元代的建筑群。因为只来过一次,所以现在还不能进一步的划分时代,李文瑛还准备再来一次。”

沿着没有路的草丛,我和沈建国慢慢地一步步走近了这个到现在还无法确定是什么的地方。为了叙说方便我们先暂时称它“苏阿苏古遗迹”。走上一段斜坡之后,映入眼帘的就是苏阿苏古遗迹了。从正面进入时,我们发现一处长度有10米、明显比周围矮一截的凹地,而且这里的草比周围的也要低一些。沈建国认为这是苏阿苏古遗迹的正门。进入里面之后,内部很显然是由于人为原因被分成左右两片,中轴线比周围矮,宽约八九米。在中轴线两边有数量不等的比平地高出十厘米左右的方块形痕迹。现在被一些玫红色野花所占据。大自然很奇怪,把所有的这些痕迹似乎都交给了这些野花来看守。

沈建国告诉我:“现在我们看见的这些类似于建筑毁灭后遗留下来的地基,在这里还看得不太明显。等会儿上到不远处的山丘上,你就会看到,这些遗迹分布得非常有规律。如果我们将这些定为建筑痕迹的话,那所有的疑问都清楚了。如果说是墓葬,似乎又矮了一些,而且这么多年来也没见有什么随葬物品被发现。”

我将每一个痕迹都察看了一遍,没有任何发现。沈建国转身说:“我将这里分为三个阶梯。我们现在所处的是第一阶梯,第二阶梯比这里略高,而要到达第三阶梯就必须爬上一个小坡。”

第一阶梯痕迹较少,由于杂草影响了人的视线,根本看不清楚是什么。从第一阶梯进入第二阶梯也要从一个豁口进去。第二阶梯有东西南北四个豁口,这被沈建国称为“门”。在这里我也没有什么发现,因为草实在是太高了。随后沈建国将我带到了一块淹没在草丛里的土豆地,这块土豆地从第二阶梯上看去非常显眼。沈建国带我看完这块土豆地后说:“当地人说这里曾经存在过一个蒙古庙,而且非常大,我猜测这儿有可能就是庙的所在。”

虽然在第二阶梯没有什么发现,但沈建国告诉了我一个非常有意思的事情。他说:“这个地方以前大家都认为是墓葬,可是在当地牧民之间却一直流传着这里是一座庙的说法。后来我无意之间听到了当地哈萨克族的一首民歌《哭嫁歌》,有一句歌词,大意是‘白石峰下有汉人居住,我就开始怀疑将这里定为墓葬是否合适。它应该是一个建筑群,甚至有可能是一座古城遗址。如果是那样的话,这里存在一个寺庙的说法那就是顺理成章的事了。”

我对沈建国根据一首民歌来推断这里的秘密非常钦佩。一个年过60的老人,爬山比我这个20来岁的小伙子还厉害。

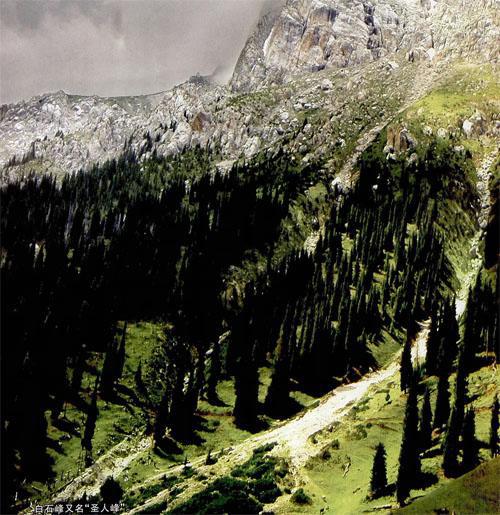

看完第二阶梯后,沈建国指着远处的一座山说:“那就是白石峰,当地人又亲切地称呼它‘圣人峰。你好好看看这个白石峰,然后再看看我们眼前这个第三阶梯。”看到我的疑惑后,沈建国神秘地说:“从第一阶梯到第三阶梯,直线落差20多米,而你从正面看我们眼前这个第三阶梯,是不是特别像缩小版的白石峰?这个缩小版的白石峰,如果真是‘圣人住的话,那就更有意思了,这也增加了这个遗迹的神秘。”在沈建国的提醒下,我才发现真的很像,应该说像极了,这是我这么多年来第一次见到如此奇怪的事情。

爬上第三阶梯后,出现在眼前的是一片平地,大约三四亩,地上的草已经被割完了。我们能看到这里有许多明显的痕迹,有大有小。沈建国说:“我估计这里就是古代的宫殿,要不然它为什么建在高处呢?而且从这里望去,苏阿苏河谷可以说是一马平川。”对于沈建国的说法,我也不知如何回答。在爬上苏阿苏古遗迹背后的小山丘时,我们遇见了一家在这里打草的哈萨克族牧民。他们告诉我们,很久以前这里是有台阶的,可以走上去,而且以前墙就在这些草丛里,现在已经看不清楚了。

站在第三个阶梯上,从高处往下看,遗迹的轮廓逐渐清晰。我大致数了一下,整个类似建筑的痕迹有二十多个,被分为三个大院,每个大院里面又包含几个小院子,而院子与院子之间又是靠一个个豁口相通的。整个苏阿苏古遗迹面向东南,背靠一座无名小山丘,有苏阿苏河从旁边流过。一路下到河谷,两边的草场土地肥沃,草木茂盛,而且这里的气候冬暖夏凉,非常舒适。

现在站在高处远望,此遗迹如果按眼前所看到的这个规模估计在300亩,而且其外围似乎有左右对称的一些遗留痕迹,沈建国说:“这左右各三个,前后各三个。而且建设得很对称,我估计这是古代的防御体系。”

从我脚下所站立的小山丘上望去,这个遗迹可以说一览无余,而且在下面看不清楚的地方现在已经看得非常清晰了。从这里可以看见,我刚才所在的大院子其实还被更大的一个院子包围着,而这个更大的院子呈长方形,院子被一条中轴线分为不太对称的两半,刚才我所见到的那块土豆地就位于左边,第三阶梯下方。此时,我也更迷惑了,到底该如何下笔,或者说该如何将这些记载下来呢?

当地人说苏阿苏沟所在的河谷许久以前是沟通南北疆的乌孙古道重要的一环,1934年沈建国的母亲就是踏着这条路从阿克苏地区在翻越夏塔古道后到达伊犁的。而古时白石峰又被称为沙岭,许久以来当地的很多哈萨克族还有不远万里而来的汉族,在这条古道上开设了各种各样的商铺,直到公路开通之后这里才慢慢地荒凉下来。沈建国说:“新疆考古研究所研究员吕恩国认为这片建筑群如果能确定下来是汉代的,那么汉民族在这里的历史可以向前推算八百年。”从山丘上下来的时候,沈建国带我走了另外一条路,在这里他将一条废弃的水渠

从杂草中找了出来。这条水渠已经多年不用了,不细心看根本不可能在这么茂盛的野草中瞧见它,这条水渠一直弯弯曲曲地通往苏阿苏古遗迹。

在苏阿苏沟实地采访结束后,沈建国又将我带到他的“建国奇石馆”里,给我拿出一个“宝贝”,这是一个古代建筑上的物品,专业术语称为“云图”,类似瓦当。沈建国意味深长地说了一句:“古人称‘有云就有龙,这‘云图一般百姓家是用不起的。”

2010年4月16日,沈建国带着自己新发现的一些东西来乌鲁木齐见我。我再一次被他的执著所打动,这次他给我带来了更多的惊喜。沈建国说,为了让更多的人关注苏阿苏古遗迹,他在自家门前专门做了两张特别大的苏阿苏沟效果图,没想到引来了很多人的关注。尤其是从外地来的一些人都很愿意去那里看看。沈建国告诉我,一次他带着北京来的朋友,当这位朋友看见背后的山丘从两边将高台包住之后,大呼“你看这不就是‘双龙戏珠吗!”沈建国恍然大悟。于是,他带着自己的“宝贝”来到乌鲁木齐再次找到了新疆考古研究所研究员吕恩国,吕恩国看过“云图”后说,这种东西在新疆出土的确实很少见,他自己也是第一次见到实物。他认为要确定苏阿苏古遗迹的具体时间和规模,必须依靠更大规模的考古和出土的文物,他认为这座古遗迹很重要,在短时间内不可能形成如此大的规模。这让沈建国很激动,也使我对这座沉寂许久的古遗迹有了更大的信心。如果可以让它还原,对于我的人生来说就是一件莫大的乐事。

苏阿苏古遗迹到底是古代墓葬还是古代建筑群,还需要一个考古的过程。它已经在这里隐藏了太久太久,似乎将许多秘密都悄悄地藏着不为人知,这对我们来说是一个损失。

苏阿苏沟很美,远处的白石峰也很美。在这美丽的河谷里,许多故事才刚刚开始,而更加久远的传说还没有结束。它在静静地等待着,不管等多久,我想它还会继续等下去。这就是大自然和历史留给我们的。

神秘莫测的印章

在特克斯县齐勒乌泽克乡有一个村子名为唐巴勒,哈萨克语意为“印章”,知情的外人都把村子称之为“印章村”。这个普通的村子坐落在安静的角落,并不富裕,也没有任何能让人叹为观止的美景,但是当你走近它时,那一个小小的名字就会给你不尽的遐想。

得知印章村这个由来也是缘于沈建国老人,他是一个奇石收藏者。他说自己经常在一些偏僻的小山沟里去寻石头,这个村子名字的来历很有意思,自己这几年一直在研究特克斯的历史,觉得这个印章村肯定有些“东西”,只是现在还是一个谜而已。操一口流利的哈萨克语的沈建国除了收藏奇石以外,还热衷于研究特克斯县城的历史,他在退休之后经常将自己收集的一些古城资料寄送到乌鲁木齐的考古专家手中,沈建国的发现使很多专家对特克斯县城有了深刻的印象,也正是因为如此,新疆电视台《丝路新发现》栏目组在沈建国地引导下,两次来到特克斯县采访。

沈建国说,进入这个村子,你老远就会看见一个巨大的土墩,底大,顶小,最为奇怪的是在这个大土墩上可以看见分散地、有秩序地排列着一些沟壑,而且多少年来人们都不知道这些沟壑是做什么用的,如此大的一块平地而起的土堆,总是让人有些怀疑。从外形和遍布表面的沟壑来看,它非常像一块倒立的、被放大了几百倍的印章,所以当地人都认为它是一块“印章”。

从当地的老人口中得知,印章村的村名是根据村子南面一座唐巴勒小山丘“印章山”的意思而来,村子位于特克斯县齐勒乌泽克乡政府西北方向,距离乡政府所在地约34公里。这是一个以牧业为主的牧业村,全村有人口1570人,主要由哈萨克、蒙古、柯尔克孜、乌孜别克等民族组成,其中哈萨克族占人口的90%以上。

前往印章村的路上,我们都被这个奇妙的说法深深地吸引了,不时地谈一谈对这个“印章”的各种猜想。到达印章村后,我们却无法知道那个巨大土墩的位置。因为是中午,村子里很安静。过了一会儿,我们终于找见一个骑马在村子里溜达的哈萨克族牧民,在他的引导下我们这才找到了那个巨大的土墩。

沿着这位牧民的指引,我们老远就瞧见了那块非常显眼的土墩。从远处看去,整个土墩确实有那么点印章的“神似”,但是到底如何还需要走近。沿着来路我们往回走了一截,在一片胡麻地前停下了车。虽然一大片的胡麻地将我们吸引了,但是此行的目的地却没有被我们忘记。在这里已经看不见那块土墩了,一个小山丘将我们的视线完全挡住了。走出胡麻地爬上小山丘,土墩已经展现在我们眼前。站在正面看它,似乎可以用雄伟来形容。在正面有许许多多大小不一的野花正开得灿烂,也很显眼。而花中颜色最多的要属黄色了。

印章村位于乌孙山下,离这个村子不到5公里处有保存完好的洞窟彩绘岩画,根据专家考证,这是原始社会的产物,证明这里几千年前就有人居住和生存。在该村西北面十公里处的乌孙山上有一个圣人峰。民间有这样一个传说:“很早很早以前,圣人峰下住着一个古老的部落,人们把这个部落的头目称之为王,在这位王在位的时候部落不断地壮大,后来王死了,这个王的儿子继承了父亲的王位。新王者的继位为部落带来了极大的繁荣,随着部落的繁荣这位新王者开始想知道外面的世界了,当他听说东方有一个非常强大的国家,就派自己的使者前去结盟。两国结盟之后,王迎娶了一位东方国家的女子为妻,结婚生子,治国持家,两人恩恩爱爱。这位东方女子来的时候不仅带来了众多嫁妆,还带来了东方的粮食种子和各种不同的匠人,此后这个部落的人们就学习种植粮食,并学习各种手工艺。这些新事物的到来使人们的生活更加丰富,部落也更加安定。某一天,国王在视察时发现这些东方人都有一枚属于自己的印章,当听说印章是身份的象征时,这位王觉得自己应该也有一枚。于是,就让匠人给自己刻了一枚及其精美的印章,而这枚印章也就成了国印,这也是西域游牧民族第一次给自己刻印章,这位王就成了西域第一个有印章的人了,因此很有纪念意义。而王在生前也特别喜欢这枚印章,嘱咐自己的孩子在自己死后要修建一座像印章一样的墓。”所以就有了今天像印章一样的小山丘。

传说不一定可信,但是在现在的特克斯县齐勒乌泽克乡有两处古代建筑遗迹:一处是托提库勒古城;一处是苏阿苏古建筑群。前者专家认定为唐代建筑,后者专家认定为汉代或元代建筑,从建筑遗迹和各种出土的材料来看应该与当时的中原王朝有巨大的联系。

慢慢地前行之后,首先出现在我们脚下的除了长势茂盛的野草外,也有一截隐藏在野草丛中的沟渠。这条沟渠一直通向土墩的顶部。顺山坡而上,在正面刚才所看见的野花中,柴胡的花色最为多了,而且这些柴胡似乎在这里生长了多年,都是抱团在一起。除了柴胡之外,更多的就是甘草,而且甘草长在外面的这一段儿都很粗壮,由此可以推断出在地下的根部养分应该很是充足了。在我所站的这方圆不到一亩地大的地方,我大致算了算各种中草药不下十种,

这些只是我认识的,还有更多我不认识的。看来这里很少有人涉足,这也为它们在这里生存下去提供了非常好的条件。

抵达这个大土墩的顶部之后,我们可以真实地感受一下这个“印章”了。此刻,站在顶部才发现这个土墩和周围这些小山丘比起来确实显得高一些。而至于那些沟渠似乎是用来引导水的水渠。难道在很久以前,这个土墩上存在过一些泉水之类,人们为了方便自己取用就修建了这些让后来人比较疑惑的沟渠。而随着时间的推移,水越来越好,这些水渠也就被弃用了。很快人们就忘记了,当再次发现它时,这一切已经成了谜,人们按自己脑海中的形象再次给它起了一个神似的名字:唐巴勒。

当然这也只是一个推测。从整个土墩往周围看去,远处的玉米地和胡麻地更是一道独特的风景线。而在土墩上,我们也发现了一些类似盗洞的痕迹,似乎一些不轨之人对这个大土墩起了歹心,只可惜到头来什么都没有捞上。在土墩上站立了一会之后,我们发现在土墩另外一面脚下的土地里有三个方圆一亩地,呈圆形的墓葬,其中一个已经被打开,我们决定前去看看。这一面的山坡上草比较少,而且土都比较干。下到山脚后,我第一个走近这些墓葬。三座墓葬依次排开,其中的一座已经被打开,看样子时间已经很久了。站在上面往下面看,下面全部被土埋住了,看不见任何东西。

从气候和各种资源来说,特克斯县非常适合人的居住。广袤的草原,适宜的自然气候,一年四季分明。境内有特克斯河跨境而过,水流平缓,全年流淌,在特克斯县境内还发现了众多古人活动的痕迹,而且这里曾经是乌孙王国主要的活动区域。

这三个相互一字排开的墓穴,站在高处看似乎是由意识而为之,并且是在同一年代埋下去的。从盗挖的痕迹可以看出,里面的东西应该已经被取完了。从高处看去这三座墓是以圆形为主,大小一样,非常的规整。这是谁的墓呢?又是哪个年代的呢?这三座墓会不会和这座印章山有联系?这些都不得而知。

而反过来看这座印章山,突兀地立在那里,附近有许多无法获知信息的、已经有些年头的古墓。这座印章山上的沟渠到底是做什么用的呢?如果是雨水冲刷的话应该不止一条,也没有这样的整齐、高低和宽窄一样,这一切似乎都带有人为的痕迹,难道是有人故意这样做的?这一切都是个谜。

再次转身看这个传说中的“印章”,阳光已经照到了西面。在阳光下,那些随风而动的野草们,应该可以尽情欢唱了。这里是它们的天下,真正的统治者是它们。我们是外来者,在这里我们应该静下心来,俯身与每一棵小小的生命交谈。我现在唯一能做的,就是以真实的记录,将这一切呈现出来。关于这里的一切,还在等待后人的揭开,而印章村仍保持着它的神秘,也许这样才能勾起大家更多前来探秘的欲望。

(巩亮亮:媒体人)