我院中医门诊患者中药与西药联用情况调查

王 令,程华军

(深圳市宝安区人民医院,深圳市 518101)

随着中医、西医与中西医结合三大医学体系在我国的确立,中、西药联用已经非常普遍。但是,由于几者之间联用存在诸多问题,开展药学监护,促进合理用药,预防并减少不合理用药导致的药源性疾病的发生,保证临床用药安全合理、有效已是刻不容缓的问题。笔者通过对我院中医门诊患者中、西药联用情况调查,旨在为药师开展中药药学监护工作提供帮助,为中、西药安全、有效联用提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2009年1月1日~2009年12月31日,在我院中医门诊部每月随机抽取100例就医患者,共计1200例患者。其中,男性653例,女性547例,收集其使用的处方共计2245张。其中,中草药处方223张,中成药处方1113张,西药处方909张。

1.2 方法

采用处方回顾的方法。根据研究目的制作患者用药情况收集表,主要内容包括患者姓名、年龄、性别、临床诊断、使用处方张数、处方上所使用的药物、是否属于联合用药、属于何种联合用药、联合用药是否合理、合理的原因、不合理的原因、中西各自的药费。相应内容录入Excel表格,并对中、西药联用的问题进行分析。

2 结果

2.1 药物使用情况

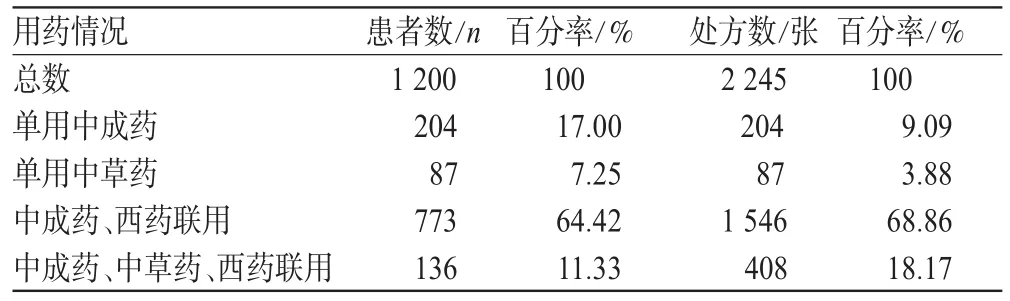

在随机抽取的1200例患者中,有909例(75.75%)患者使用了联合用药,其中136例(11.33%)患者同时使用了中成药、中草药与西药,详见表1。

表1 患者用药基本情况Tab 1 General information about drug use of patients

2.2 联合用药情况

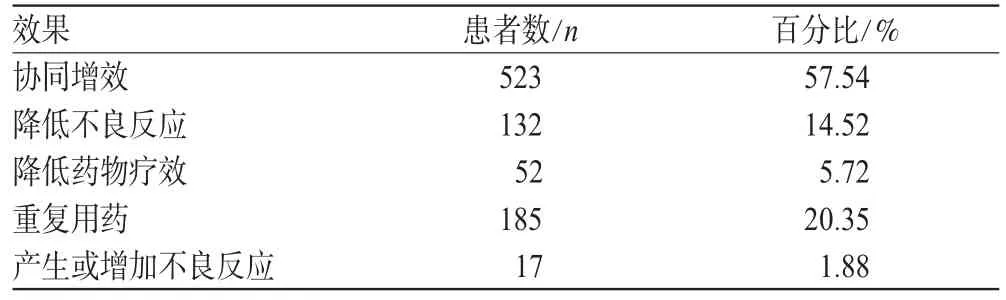

在记录联合用药的基本情况的基础上,参考多方的文献资料对处方的联合用药的效果进行理论分析,协同增效与降低不良反应都属于合理用药范围;降低疗效、重复用药与产生或增加不良反应都属于不合理用药范围。具体结果见表2。调查显示,联合用药患者的费用也明显高于未联用患者。

表2 理论分析处方联合用药的效果Tab 2 Efficacy of drug combination analyzed by theory

2.3 处方分析

通过对909例联合用药的患者共1954张处方的分析,协同增效占了57.54%,例如麻黄与青霉素联用治疗细菌性肺炎有协同增效的作用;芪藤汤与西药菌必治、替硝唑治疗慢性盆腔炎有协同增效作用。降低不良反应占了14.52%,例如黄芪、人参、刺五加与西药化疗药品联用,可降低患者因化疗药品而导致的白细胞降低等不良反应[1,2]。

但是,不合理的现象还是存在一定的比例,尤其是产生或增加不良反应的占到了1.88%。其中一个原因是中药配伍是一个比较复杂的过程,其自身的不良反应原因很多[3,4],再加上医师对于一些中、西药的化学成分以及理化性质不了解,所以导致了不合理现象的产生。

对于联合用药过程中的不合理现象主要表现在:(1)降低药物疗效。因为中药以及中成药中含有钙、镁等金属离子、鞣质与酸碱成分,如膏汤与四环素类抗生素联用,因金属离子可与此类西药形成络合物而不易被肠道吸收,降低疗效;(2)产生或增加不良反应和药源性疾病。因为有些中药以及中成药中含有汞、碘、乙醇成分,如朱砂安神丸与碘喉片同服,因汞离子与碘离子相遇会产生碘化汞,从而导致药源性肠炎或赤痢样大便[5];(3)重复用药。有些中成药中含有西药成分,如中药维C银翘片与扑尔敏联用,有些临床医师不知道维C银翘片中含有扑尔敏成分,这样容易引起过量用药,不仅增加了不良反应的发生几率,也增加了患者的经济负担。

3 讨论

合理用药应安全、有效、简便、经济四者缺一不可。随着中医、西医知识的不断发展,中药、西药剂型不断变化、增多,许多中成药中加入某些西药成分;基于疾病本身的复杂性,临床医师会越来越多的使用中、西药的联合用药,但是因为中药本身有许多的配伍禁忌,加上中成药也是一个复杂的配方组成,而且中、西药的联用正处在实验室及临床研究之中,所以掌握中、西药的合理联用就十分困难却十分必要。通过对我院的实际用药情况的调查、分析,中、西药联用过程中不合理现象存在的比例较高,如何正确联用中、西药已经是一个刻不容缓的课题;这不仅要求医师本身提高用药水平,也要求建立临床药师参与药学监护,探索用药干预,规范中药的应用,使中、西药的联用更趋安全性[6],降低药物不良反应的发生率,预防因不合理用药导致的药源性疾病的发生,减轻患者药品费用负担。通过这次调查,笔者认为中药药学监护的重点和实施用药干预的切入点还是在中、西药的联用方面。

[1]胡军双.中西医结合治疗慢性盆腔炎75例[J].现代中西医结合杂志,2009,18(2):158.

[2]杨如意,张红武.益气合剂在恶性肿瘤化疗中的应用[J].山东中医杂志,2009,28(2):96.

[3]张碧华,高素强,傅得兴.北京医院2004~2007年中成药不良反应分析[J].中国全科医学,2009,12(2B):301.

[4]李 鹂,欧伟文,李 毅,等.中药不良反应产生的原因及对策[J].时珍国医国药,2009,20(1):254.

[5]梅全喜,曾聪彦.含西药组分中成药的特点及使用注意事项[J].中国药房,2008,19(6):470.

[6]梅全喜,曾聪彦.对中药安全问题的探讨[J].中国药房,2007,18(12):881.