我是来爱你的

稂晓燕

岁月是一部多么玄妙的大书!1919年,她出生于一个传教士家庭;1989年,她得了老年痴呆症;1999年,她去世;2009年,他去世。时间的暗语,收藏的是两个人感天动地的久远。

她叫戴乃迭,和英国皇室贵族子弟同窗共读,却偏偏因为童年时的中国缘而爱上了他。他叫杨宪益,是一名牛津大学的自费留学生。她发现他非常有趣,而且精通中国古典文学,便爱上了他。因为爱他,她干脆改学中文,成为牛津大学攻读中文学位的第一人。

“将《离骚》译成英文”是他们的痴情恋语。深奥的是古诗词,水样清明的是两颗相爱的心。她将怀春的心思告诉了母亲,母亲先是震惊,然后是愤怒。母亲在中国生活过十多年,她对女儿说:“如果你嫁给一个中国人,这一辈子一定没有好下场。”他也对她说:“我的祖国正在经受战乱,情况不太好,你跟着我会受苦的。”但她毫不理会,坚定地说:“无论有多么难,你到哪儿,我就跟到哪儿。”

1940年,他毕业了。那一年,这对恋人身上只揣了五十英镑,就从南安普敦出发开始了一生的双人旅程。经过长途跋涉,他们终于到达了重庆。他做梦也想不到,家里会因为他身边的漂亮女孩乱成一锅粥。他的母亲因为儿子带回来一个金发碧眼的英国女孩大病了一场,他的姑妈一听说他要娶洋媳妇就大哭起来。她们都认为洋女人生出的孩子好吓人,没有人敢要。婆家如此荒唐,身为英国传教士人家的千金,她的委屈可想而知。但热恋已成痴,她依旧不悔不改,终于,她成了他的新娘。

从此,她的命运转了个弯。她先后在中央大学重庆北碚分校、贵阳师范学院、成都光华大学等高校任教,1943年又和他一起来到重庆国立编译馆。为了生计,夫妇俩不断地在中国西南的各个城市之间奔波,生活极其辛苦。历尽了千辛万苦,两人的感情却愈加深厚。她为他,学会了中文,会写一手正楷小字,还能用文言文写小故事;他为她,保留着早年在英伦的生活习惯,只讲英语,害得她中文总是讲不好。他爱她,想起她来到中国后的种种艰辛,他用纯熟的英文说:“亲爱的,我让你遭罪了。”她金发一甩,碧眼一挑,答:“我愿意啊,我本来就是来爱你的,不是来享受的。”

岁月绵长,但生活的苦水没有被她热烈的爱情蒸发掉,反而越来越汹涌,要把她和他淹没。从战乱时开始,“一位年轻漂亮的英国姑娘怎么会跟随其貌不扬的他来到中国”的追问就为她换来了一顶“特务”的帽子。因为这顶帽子,她和他吃尽了苦头:“文革”时甚至没有一个同事敢与金发碧眼的她说话,人们像躲瘟疫一样躲着她,一些激进的学生还当着她的面高呼“打倒美英帝国主义”。1968年4月,他被捕,半小时后,她也被带到监狱。狱中,她依旧爱清洁,用牙刷把监狱的墙刷得干干净净;她依旧讲礼貌,每天对送牢饭的人说谢谢。冤屈中,她的一举一动仍透着平静和优雅,连他都感到讶异:“命运对你我太不公平,你怎么……”她深情一笑,像是在安慰他:“我不怕磨难多,那是上苍在嫉妒我们的爱情太美。”

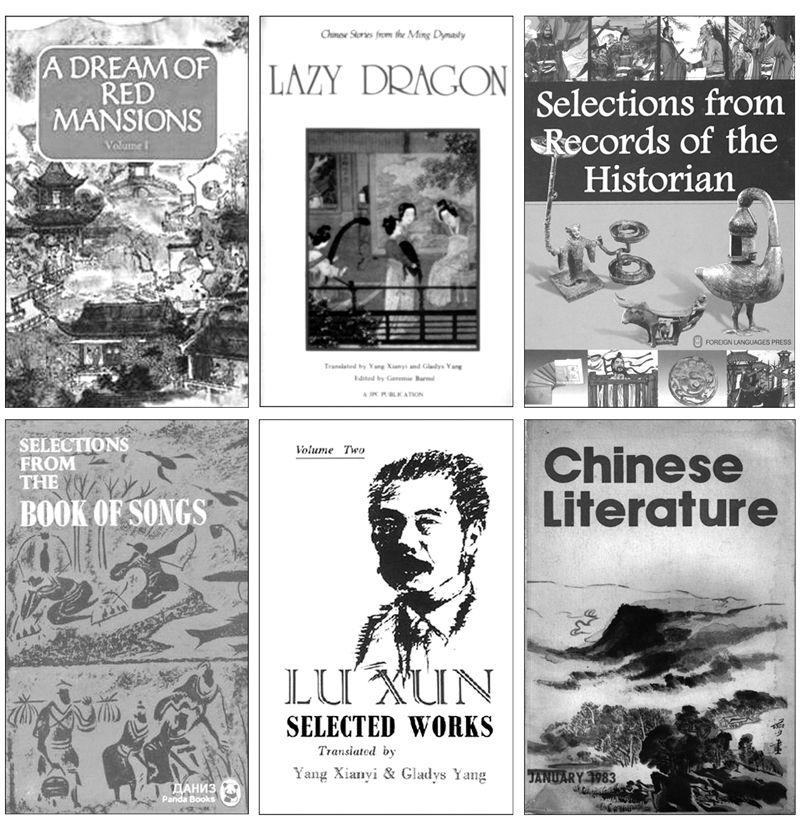

爱,的确很美。在翻译界,像他们那样的夫妻合作,可以说是绝无仅有。他们用爱情做墨,吟诵《离骚》,研究《资治通鉴》,将《鲁迅文集》《史记选》等上百部中国文学作品译成了英文。每一部译著上,在他的名字后面,一定跟着她的名字——戴乃迭!

那是多么实在、多么恒久的相伴相随啊!

她本是一个柔弱女子,终有不堪重负的时候。那一年,大儿子因受父母的牵连而精神分裂,医治多年都没有好转,最后竟在发病时浇汽油自焚而亡。她积郁成疾,最后得了老年痴呆症。或许只是因为他在跟前,她才一直微笑着,白色卷发松软地垂至泛红的脸颊旁,目光纯净犹如婴孩。八十多岁的他细心地照顾她,给她围上餐巾,一边连哄带劝地喂她吃饭,一边和她说话:“鲜花搬进屋子里是让我来养的,女人娶进家门是让我来爱的。”如此的甜言蜜语,他不厌其烦地说着,直到1999年11月,她离开人世。

她去世之后,他便停止了所有的翻译工作,他的生命仿佛已和她一起离去。十年里,人们见不到杨宪益、戴乃迭这两个名字在新作品中出现,也绝不可能仅有“杨宪益”这三个字入眼。面对所有的邀约,他说:“她不在,我不出现。”直到2009年11月,他离开人世。

一段旷世爱情去了天堂,杨宪益、戴乃迭这两个名字从此在天堂出现。这次,或许轮到他对她说:“我是来爱你的。”