氧气制法与性质的实验改进

程胜富

(贵州省长顺县鼓扬中学 贵州长顺 550707)

氧气制法与性质的实验改进

程胜富

(贵州省长顺县鼓扬中学 贵州长顺 550707)

氧气的性质与制取是九年级化学学习的一个重点内容,它涉及到很多实验。但有的实验在实际操作中存在许多不足之处,若将其稍作改进,会起到很好的效果。现将本人在教学实践中的一些做法和想法提出来与大家共同探讨,仅供化学教师和学生学习参考。

一、氧气制法的改进

教材中制取氧气使用的药品是高锰酸钾,其反应速度适中,比较适合初学化学者。但它也存在着以下几方面的缺点:

1.使用的药品高锰酸钾如果混有还原性物质,如木炭、纸屑等易发生爆炸,比较危险;

2.所用试管要干燥,否则加热过程中试管易炸裂;

3.试管口要放少量疏松的棉花,防止加热时高锰酸钾的粉末进入导管,从而导致收集的氧气呈红色;

4.操作不当也容易导致试管炸裂;

5.实验废渣不容易处理等。

若改用过氧化氢溶液,传统的做法是往盛二氧化锰的容器中加入过氧化氢溶液,这样反应非常剧烈,速度也很快,不易控制。后来改用分液漏斗向盛二氧化锰的容器中慢慢滴入过氧化氢溶液,这样反应速度也较快,易把瓶塞冲漏气。若将大量二氧化锰加到即使是3%的过氧化氢溶液中,反应也很剧烈,也不容易控制。曾经有专家做了这样的改进:将很少量的二氧化锰加到30%的过氧化氢溶液中,由于产生的氧气往上冒出,从而导致二氧化锰浮于过氧化氢溶液液面上,反应速度得以控制 (反应速度由二氧化锰的量来控制)。这样做虽然可以控制反应的速度,但仍然存在不足:由于二氧化锰是粉末状,一旦加入到过氧化氢中,一直要到反应完全才能停止,浪费了药品,且回收二氧化锰时浪费了很多时间。若在此基础上将实验装置作一下改进、催化剂作一定的处理,就可以随时控制反应的进行与停止,且催化剂可以循环使用,从而节约药品。用作学生实验方便易行,笔者认为十分理想。具体做法如下:

1.装置的改进

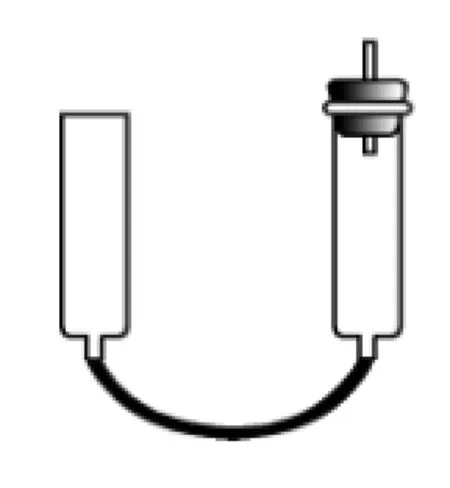

用两个大注射器筒(可用双通管、塑料瓶等代替),将两个容器的下端口部用橡皮管连接构成连通器。在其中一个容器上塞上带导管的橡皮塞。如下图1:

图1

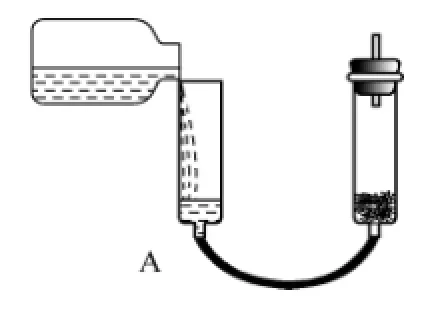

图2

2.催化剂的处理改进

催化剂处理:将水泥用水搅拌均匀,制成约0.5cm厚的水泥板,然后在水泥板表面撒上适量的二氧化锰,等到五成干后,按需要切成一定大小的块状,完全干燥后备用。这样处理后,将粉末状的二氧化锰制成了块状,有利于与液体药品隔离开和循环使用。

催化剂改进:将生的马铃薯按需要切成一定大小的块状或片状代替二氧化锰作催化剂备用。用生的马铃薯代替二氧化锰,反应速度虽然比不上二氧化锰,但马铃薯本身可以切成所需的形状、大小,从而节省了将二氧化锰制成块状的这一道工序。

3.方法步骤

将上面改进的装置检查气密性,取下带导管的橡皮塞,将适量上面处理过备用的催化剂放入容器中,塞紧橡皮塞。从另一容器口倒入适量的过氧化氢,过氧化氢通过橡皮管进入装处理或改进过的催化剂的容器与催化剂接触,立即反应产生氧气。如图2,将A端降低至液体与催化剂分开,反应停止;升高A端,过氧化氢与催化剂接触,反应又进行。也可以在导气管的橡皮管处放一个止气夹,关闭止气夹,反应停止,打开止气夹,反应发生。

通过以上改进后的实验,操作简单;发生装置容易自制,催化剂也容易找而且可以循环使用,节约药品;反应后的废液对环境无任何污染。所以笔者认为比较适合学生分组实验。

二、铁丝燃烧实验的改进

义务教育课程标准实验教材《化学》九年级上册第二单元课题2中氧气性质实验:[实验2—4]铁丝燃烧,在实验中常常存在两方面的问题:一方面用市售细铁丝(俗称杂丝)来做这个实验时,铁丝过粗很难燃烧,实验成功率低。另一方面实验中集气瓶底部要放些水或铺一层沙,若集气瓶中放水少,瓶底易破裂。若集气瓶中放水过多,集气瓶中氧气又装得少,实验时效果又差,而放沙则不便于操作。针对这些问题,在教学中本人是这样做的:将一块包装硬纸剪成集气瓶底部大小的圆形纸片放入集气瓶中,展平铺在瓶底。然后将集气瓶装满水用排水集气法收集一瓶氧气,用编制石绵网的细铁丝(无漆的)或编制沙窗用的细铁丝代替市售的细铁丝,用2—3根缠在一起螺旋式捆在火柴梗上慢慢伸入盛氧气的集气瓶中。此时会明显看到细铁丝剧烈燃烧,火星四射。生成的固体熔融物掉在集气瓶底部的湿润纸上,由于纸上的水吸收了热量,从而有效的避免了集气瓶的破裂。这样改进以后使得实验的成功率大大的提高了,从而避免了仪器的损耗。

1008-0546(2010)06-0073-01

:G633.8

:B

10.3969/j.issn.1008-0546.2010.06.030