基于田野考察的四川古镇适应性保护开发初探

张 茜,薛晓伟,何 松,陈 颖

(西南交通大学建筑学院,四川 成都 610031)

巴山蜀水,人杰地灵,历史悠久,文化深厚。蜀中场镇作为其典型代表,在历史的变迁中积淀了众多具有地域特色的民俗民风,成为川蜀大地特有文化的展示场所。在古镇中人们缅怀历史,体验文化。古镇的保护、开发带来的经济、文化和环境效益开始成为各方的焦点,于是针对蜀中古镇的保护、开发现状及今后的发展研究就显得举足轻重。

纵观整个蜀中大地古镇的保护和开发情况,确有保存完好、开发适宜的古镇,可视作整合较好的历史“片段”;但也有相当一部分处于城市边缘或更为偏远地区的古镇,被遗忘或被不当开发利用,成为矛盾突出、问题滋生的案例,成为急需解决的“片段”。因此,对这些本能保留传统、承接历史的“片段”的整合就迫在眉睫了。

1 调查的现实意义和目的

1.1 现实意义

(1)对古镇:重新为古镇定位;通过适宜的手段贯彻“保护为主,开发兼顾”的适应性发展模式;延续和传承古镇原有文脉,保护古镇历史文化特色。

(2)对古镇居民:通过改进古镇现有的保护和开发模式,为古镇居民改善生活环境的同时也间接提高其经济收入、增加就业岗位、丰富其精神生活等。

(3)对古镇游客:古镇的合理保护与开发为游客提供良好的旅行环境、浓厚的文化氛围等,创造古镇旅游地新形象。游客的良好反馈必将再次为古镇的发展提供良好的机遇。

1.2 调查目的

此次调查的现实意义在于通过对现存古镇保护和开发背景的了解,进一步明确保护与开发中现存问题的预测。我们选取蜀中十四个典型古镇进行实地调研,希望通过实地调研和后续研究收获如下成果。

(1)实地调研与资料收集,了解具有典型意义的四川古镇现有的发展状况;

(2)分析调研得到的资料,系统剖析古镇保护和开发过程中现存优势以及不足;

(3)以“保护为主,开发兼顾”为原则,对不同古镇今后的保护与发展提出修正性意见与建议。

1.3 调查方法

1.3.1 文献研究

通过政府规划部门的走访,省属及市属图书馆资料的查询,现有相关书籍的查阅等途径收集现有古镇保护与开发现状的资料。

1.3.2 实证研究

通过对选取的古镇现场观察、拍摄与记录,调查当地的自然环境、民俗传统、现存古建保护情况、游客与当地居民对古镇开发的意见等,与古镇现状“零距离”接触,采集的直观真实信息。

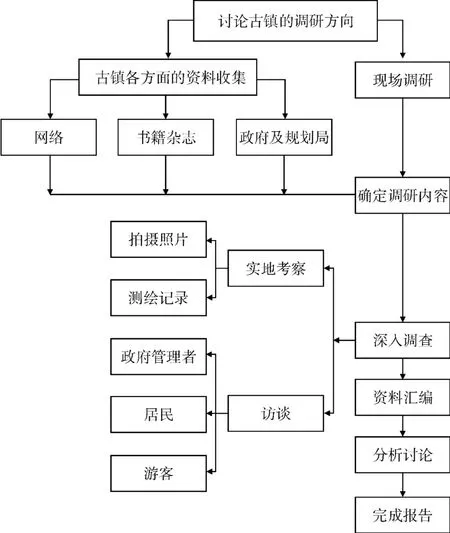

图1 调查方法及对象

1.3.3 问卷调查

通过散发居民调查问卷、经营者调查问卷、游客调查问卷,收集各方态度观点。同时在散发问卷的过程中以访谈的形式,直接地了解不同人群的不同感受、态度和意见、建议。调查方法及对象见图 1。

1.4 调查对象

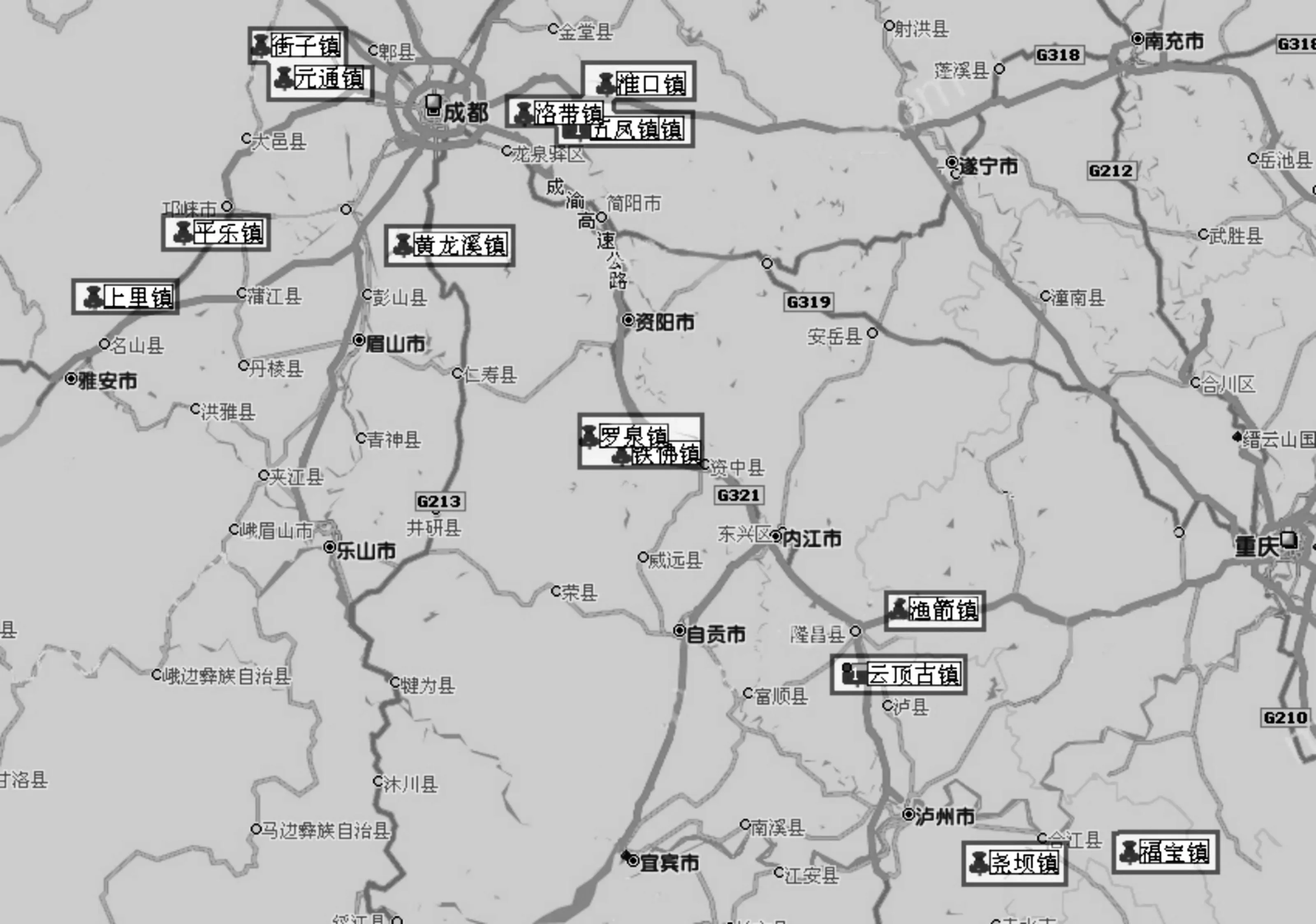

所选取 14个古镇为罗泉、铁佛、渔箭、云顶、福宝、尧坝、塘河、五凤溪、淮口、洛带、黄龙溪、上里、平乐、街子(图 2)。(以上古镇以考察时间顺序排列)它们均为具有独特空间形态、悠久历史背景、典型保护开发现状的古镇,其中中国历史文化名镇(由建设部和国家文物局共同组织评选的,保存文物特别丰富,且具有重大历史价值或纪念意义的,能较完整地反映一些历史时期传统风貌和地方民族特色的城镇)有双流的黄龙溪镇,邛崃的平乐镇,合江县的尧坝镇、福宝镇,资中县的罗泉镇等,这些古镇保护开发规模较大,现存状况较好。剩余较为普通的古镇保护开发相对弱一些,现状参差不齐。

图2 14个古镇分布

2 调研分析

2.1 古镇分类

依据不同标准将调研古镇归纳为不同类型。为后续以类别为单位分析共同问题、提出改进意见与建议奠定合理依据。

2.1.1 以地理位置为依据

(1)城市郊区古镇。处于城市边缘,交通相对便捷,游客流量大,保护与开发规模较大。如:洛带、黄龙溪、平乐、上里、罗泉、、铁佛、尧坝、五凤溪等

(2)偏远地区古镇。远离城市,基础设施相对落后,历史上曾繁华一时但因种种原因,保护和开发现状不容乐观甚至情况堪忧。如:渔箭、云顶等

靠近城市是古镇自身的一大优势,所谓“近水楼台先得月”。便捷的交通,齐全的基础设施,独特的民俗文化特色带来充足的客源,对于当地的旅游业和商业的发展有着积极的促进作用。

2.1.2 以自身优势资源为标准

(1)自然资源古镇:古镇之中或周围有丰富的自然资源供旅游发展,如罗泉镇有天然溶洞;上里有“雅州山水秀,二泉天下奇”的白马泉和喷珠泉、碧峰峡等自然景区。

(2)人文资源型:古镇具有深厚的文化底蕴、传统特色的民俗民风、丰富的建筑文化遗产,如尧坝以其民俗文化和建筑特色成为著名的影视基地;洛带以客家文化以及会馆建筑响亮一方等。

(3)地方产业资源型:有特有的工农产业。如淮口土壤质地良好,利于多种农作物的生长和农业的各种经营生产;元通作为成都工业发展的延伸对当地经济起到很大促进作用。

2.1.3 以保护和开发规模为准:

(1)大规模开发型:古镇 90%以上的公共与民居建筑都已保护和开发性修复,配套公共设施齐全,游客流量大,如洛带、黄龙溪、上里、街子等。

(2)小规模开发型:古镇保护和开发性修复部分较小,部分公共设施需要改进,游客流量较大,如福宝、罗泉、尧坝等。

(3)未开发型:古镇几乎没有进行保护和开发性修复,甚至有局部破坏,游客流量很小,如渔箭、云顶。

2.1.4 根据使用情况为准

(1)以旅游为主:通过地区独特的民俗文化吸引大量游客的消费,定位发展商业、旅游业为主,如:黄龙溪、洛带、上里、平乐、街子等。

(2)以居民使用为主:古镇特色较为明显,但由于经济、管理、宣传等原因形成对内发展大于对外发展的现状,如:五凤溪、尧坝、铁佛等。

2.2 现状开发措施

问卷和访谈内容的总结(图 3)有以下的开发措施:

图3 调查古镇游客来访原因问卷对比

(1)在不改变原有古镇古街特色同时,创造古镇古街新的存在价值和开发效益,如利用原有洛带的沿街民居底层创造商业环境;

(2)充分利用古镇悠久的历史优势和精彩的民俗文化,为自身创造更多吸引游客的因素,如罗泉以其独特空间格局——“龙”形以及盐文化;

2.3 保护和开发中的问题

2.3.1 改造和开发方式不适宜,造成古镇部分地失去自有特色与优势

一些古镇存在不同程度的古建荒废或变质(大修大改大建)。荒废,即建筑只剩下断壁残垣,或建筑整体结构依然存在却无人使用,如罗泉城隍庙只剩下了外围墙和部分建筑构架,云顶镇的云顶寨中建筑大多坍塌;变质(大修大改大建),即在建筑的原址上新修其他建筑,或把现有的建筑改建为不适宜的类型,如福宝镇将原有公共建筑改为民居,使古建没有得到合适保护;罗泉镇的部分建筑被推倒重建。

2.3.2 没有充分发掘古镇周围旅游资源所带来的优势

古镇的发展需结合当地各方面的优势条件,而不仅仅是依靠自有优势独立发展。充分发挥地区综合优势,对于带动古镇经济发展、提高游客来访频率有着重要的意义。如尧坝古镇位于川、黔、渝旅游主要景区蜀南竹海、江津四面山景区、佛宝风景区、赤水风景区的核心位置,是贵州赤水四洞沟景区的前哨。虽然尧坝周围有着这些优良的自然景观资源作为民俗文化的补充,但由于宣传力度不够、基础设施不健全导致游客往往不能甚至不知道可以前往游览,降低了古镇对游客的吸引力;福宝镇临国家级佛宝自然风景区,却面临着与尧坝同样的问题,限制了当地经济、旅游、商业的发展。

2.3.3 保护和开发缺乏适宜的价值评估

蜀中古镇固然众多,但不是每个都有大规模保护和开发的价值;即使是在同一个古镇中,并不是所有的建筑都有被保留修复的价值。因此,在进行古镇保护和开发利用期间,应合理评估现有建筑的损坏情况以及对古镇古街整体的开发价值所在,有所取舍。将有限的财力、物力和人力进行相对高效率的利用,以实现更大的经济价值和文化价值。如街子镇开发时,没有突出其沿河而建的“水”的特色,失去了游客对于古镇特色的理解,使得古镇古街开发落于俗套,缺乏特色。

2.3.4 古镇管理以及基础设施建设不够健全

处于山区的农民,做梦都想有块像样的大田地,日出而作、日落而息,这种渴望只能是山区农民在心里想想而已。郭书凤心里也经常有这样的渴望和奢求。

古镇旅游业和商业的发展想要良性发展,其管理和基础设施的改进成为不得不加强的问题。管理思想和管理方法的正确与否直接影响古镇古街的保护状况和开发情况,而基础设施的建设情况更直接制约了游客到访的方便性。如福宝的保护思想:从上世纪 80年代中后期起,当地对于古镇的保护已经从当时流行的开发和修建改建思想转换为“保护旧址,另建新居”。这一思想对于古镇的完好保护起到了指导性作用。新镇的建设不仅没有对古镇古风古貌产生实质性的破坏,而且带来的经济效益在提高了当地居民生活水平的同时,也为今后古镇的二次开发利用和保护创造了条件——新街为老街道、老房子解除了负担,使保护工作易于进行。

2.3.5 古镇人口构成“两端大,中间小”的问题

随着现代生活方式的进入,古镇居民生活水平得到了很大程度的改善。由于古镇开发中没有创造足够的工作岗位或其他因素,作为古镇主要人口构成的年轻人开始逐渐走出古镇寻求新的和更好的发展,剩下更多的是老年人和儿童居住和生活在古镇。这种情况的出现使得越来越多的古镇出现人口构成“两端大中间小”的问题,同时间接产生了古镇缺乏生气并逐渐走向“博物馆”式保护模式,为古镇的后续发展提出了问题。

3 古镇保护开发措施建议

3.1 制定合理的保护和开发计划

计划应该包括对古镇规划保护的定位、对古镇整体风貌、古镇保存建筑的评估等。

3.2 对古镇分区、分片或分节点保护

如果该古镇整体风貌保存完好,可保留的建筑有 80%以上,就应该成片的保护,对其进行维护、修复、加固,做到“修旧如旧”的效果。

如果只有50%左右可保留,那么就要在保证其街道主要的空间格局不变的前提下,对存留的建筑进行维护以及加建。但是加建的条件是要与古镇原来的风貌相吻合,保持“原汁原味”。

如果可保留的只有个别的建筑物,首先确定其价值,如果是对反映古镇的历史文化或建筑本身有一定价值的,就要予以保护,并对其周遍的新修建筑的风格加以限制,以使“新旧协调”。

3.3 加强当地居民对建筑的保护意识

加强当地居民对建筑物旅游价值的认识,让他们自觉地加入到保护当地的历史建筑的行列中。

3.4 适当改变古镇产业结构

这可为当地居民创造良好工作条件,同时保持人口构成平衡,延续古镇发展。

3.5 逐步改进基础设施建设

基础设施的改善对于提高游客对古镇的回访率、增加古镇吸引力有着重要作用。

3.6 基于史实,进一步加强对于古镇“历史变迁、文化蕴藏”的发掘,提高古镇的吸引力

旅游业的发展实质上是对自然风景和民俗文化的开发。关于民俗文化,现有开发多集中于对古镇历史背景的介绍、特有民俗文化的宣传等方面,而现有古镇在这些方面工作大多内容肤浅、开发和宣传力度不够,导致古镇缺乏人文吸引力,如铁佛具有地方民俗民风特色的五更开闸的传统;云顶的“鬼市”是蜀中唯一,极具开发价值等。

3.7 加大宣传力度

加大对古镇周边旅游凤景区和具有特色民俗民风的村镇的宣传力度,结合古镇综合开发,共同宣传,形成组团式旅游目的地。

3.8 分阶段开发

集中资金进行有主有次、不同程度的修复和开发。

4 结束语

合理保护和开发传统古镇是我们研究古镇的适应性开发保护的目的。通过适宜的途经,发现现有古镇开发中的问题,提出修正性的意见与建议,为古镇的发展再谋“可持续发展”之路。同时相信蜀中古镇的健康发展也是“自然·建筑·社会”和谐发展的前奏,为真正创造“和谐社会、和谐中国”献出微薄之力。

[1]季富政.新视野中的乡土建筑——首届西南地区乡土建筑研讨会[M].西南交通大学出版社,2005

[2]季富政.巴蜀城镇与民居[M].西南交通大学出版社,2000

[3]泸州志,雅安市志,成都市志[M]

[4]赖武.巴蜀古镇(上、下)[M]四川人民出版社,2003

[5]四川历史文化名城[M].四川人民出版社,2000