内蒙古自治区荷斯坦牛调查报告

中国荷斯坦牛(Chinese Holstein),原名中国黑白花奶牛,属大型乳用型品种,为了与国际接轨,1992年,《关于“中国黑白花奶牛”更名为“中国荷斯坦牛”及颁发有关法规的通知》(农业部(1992)农(垦)字第43号)中,批准更名为“中国荷斯坦牛”。

中国荷斯坦牛遍布内蒙古自治区各地,以呼和浩特市、包头市为中心产区,全区各盟市、各旗(县、市、区)均有分布。

内蒙古自治区地域辽阔,草原面积宽阔,植物类型多样,四季气候差别明显,具有饲养奶牛得天独厚的自然条件。中国荷斯坦奶牛经过在内蒙古自治区长期的繁衍生息,能够较好地适应各类自然条件,因此形成了抗逆能力强、耐粗饲、生长发育较快、遗传性能稳定、生产性能高的优良特性。

1 品种来源与发展

内蒙古自治区是全国饲养奶牛较早的地区之一,包头黄河奶牛场于1957年建场,此后,从1968年开始又相继建立了一批集体奶牛场,仅呼市地区当时就从呼伦贝尔盟接回三河奶牛2204头,在15个公社65个生产队办起了奶牛场。内蒙古自治区的中国荷斯坦牛的形成大体经历了3个阶段。

1.1 荷兰牛和内蒙古三河牛杂交改良阶段

此阶段在国营奶牛场为1950~1964年,社队奶牛场为1968~1972年。这批三河牛是在内蒙古自治区内,由中国荷斯坦牛育成的数量最多的基础母牛群,而且这批三河牛通过与荷斯坦牛杂交,经选育不仅数量有所增加,产奶量也显著增长。如国营牧场产奶量由原来的平均2925kg/年·头,提高到3100kg/年·头,增长了139.8%。

1.2 黑白花种公牛与三河牛杂交阶段

在国营奶牛场为1965~1974年,社队牛场为1972~1974年。1965年以后,除部分奶牛场用荷兰公牛杂交改良三河牛外,还从北京、天津、铁岭等地引进了一批黑白花种公牛进行杂交改良,先后共引进黑白花种公牛50余头。在此阶段,国营奶牛场的产奶量由2221.5kg/年·头提高到3512kg/年·头,增长了58%。

1.3 选育提高阶段

1974年以后,各场普遍采用了冷冻精液人工授精技术。冷冻精液多由北京、铁岭、上海种公牛站提供,牛群质量提高快,国营场的产奶量由3040kg/年·头提高到5017kg/年·头,增长了65%,社队由940kg/年·头提高到2539.6kg/年·头,增长了170.1%。牛只体型结构匀称,乳房发育较好,四肢结实,遗传性能比较稳定。据1981年对1178头基础母牛的统计,其中符合良种登记标准的达189头,占总头数的16%,品种牛达到548头,占46.51%。

1972年北方15个省(市、自治区)成立中国黑花白奶牛育种协作组,当时内蒙古自治区家畜改良工作站和大黑河、黄河牛场等先后加入了协作组,明确了以培育适应内蒙古自治区,生产性能高,毛色体型结构基本一致的中国黑白花奶牛为发展方向。从1973年起对已有的3000多头中国黑白花奶牛进行了调查,在育种工作上坚持以“国营奶牛场为骨干,社队养牛为基础”和“数量质量并举,以提高质量为主”的方针。

表1 2008年12月末内蒙古自治区中国荷斯坦牛各盟市各类牛分布

表2 中国荷斯坦成年母牛体尺体重与体态结构

2 群体(纯种)数量和基本结构

内蒙古自治区中国荷斯坦牛数量和基本结构分布如表1所示。

3 现有品种标准(注明标准号)及产品商标情况

内蒙古现有的荷斯坦奶牛符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会于2008年6月17日颁布,2008年10月1日开始实施的中华人民共和国国家标准《中国荷斯坦牛》GB 3157-2008。

4 近30年来荷斯坦牛发展形势

4.1 数量规模变化

1983年12月末,内蒙古自治区存栏中国荷斯坦牛数量仅有1.28万头。截至2008年底,全区共存栏中国荷斯坦牛222.03万头。在25年的发展历程中,内蒙古自治区依靠各级党委和政府对畜牧业的高度重视,加之内蒙古自治区得天独厚的奶牛养殖自然条件和广大农牧民群众的不懈努力,25年中牛群规模以平均每年6.91%的速度增长。

4.2 品质变化

1981年,全区中国荷斯坦牛存栏1.28万头,同年对呼和浩特市和包头市的605头1~5胎中国荷斯坦牛进行了305天产奶量测定,平均产奶量(5070.58±575.26)kg/年·头,变异系数11.35,乳脂率3.4%~3.5%之间。

2000年,内蒙古自治区“牲畜种子工程”结束后,全区存栏良种及改良乳牛71.86万头,自治区畜牧厅对主要的种畜生产性能进行了测试,其中在呼和浩特市托克托县测定了100头中国荷斯坦成母牛产奶量,平均2.96胎次,实际平均测定天数185.72天,折合305天产奶量为(5814.70±1671.52)kg/头。从测定的产奶量绝对数看,与1981年相比,提高了548.71kg/头·年,与2000年相比,降低了195.41kg/头·年。2006年产奶量绝对值比2000年下降的主要原因是, 2008年底,全区中国荷斯坦牛数量达到了222.03万头,是1981年的100多倍,比1983年增加了220.76万头,数量的快速增长,致使质量参差不齐。本次调查是在呼和浩特市与呼伦贝尔市2个地区进行的,能够代表内蒙古自治区中国荷斯坦牛总体水平。综上所述,在目前的饲养管理水平条件下,如此之大的群体,305天产奶量达到5619.29kg/头,已是较好的生产水平。

据中国奶业协会奶牛数据中心统计数据显示,2007年内蒙古自治区62个牛场、2.48万头奶牛的日产奶量为25.21kg,乳脂率为4.33%,乳蛋白率为3.12%,体细胞数为490.43万CFU/mL。

5 体型外貌

中国荷斯坦牛成年母牛基础毛色全部为黑色;母牛头清秀,公牛有雄相,头颈结合良好;体躯长、宽、深;肋骨间距宽,长而开张;母牛腹大不下垂,公牛适中;胸宽深,背线平直;尻部长、平、宽;四肢结实,蹄质坚实,蹄底呈圆形,乳房细致,乳静脉弯曲明显,乳井大;乳房大而不下垂,前伸后延,附着良好;乳头大小适中,垂直呈柱形,间距匀称;头长而窄,额顶凸出;耳型平伸,耳壳薄,耳端圆型;角型有大圆环、小圆环和无角;鼻镜、眼睑颜色有粉色、黑色和褐色,乳房颜色全部为粉色;蹄角色有蜡色、黑褐色、黑褐条斑;被毛形态是贴身短毛,母牛额部无长毛,局部无卷毛,公牛额部有少量卷毛。

6 体尺、体重与体态结构

2006年7~9月,内蒙古自治区家畜改良工作站、呼伦贝尔市畜牧工作站,以及呼和浩特市家畜改良工作站及其区、县家畜改良工作站,在呼伦贝尔市海拉尔区和呼和浩特市和林格尔县城关镇,对80头成年母牛体尺进行了测定,结果如表2所示。

7 产奶性能

2006年对1~5胎的80头中国荷斯坦成年母牛305天产奶量和乳成分进行了测定,其结果如表3所示。

8 繁殖性能

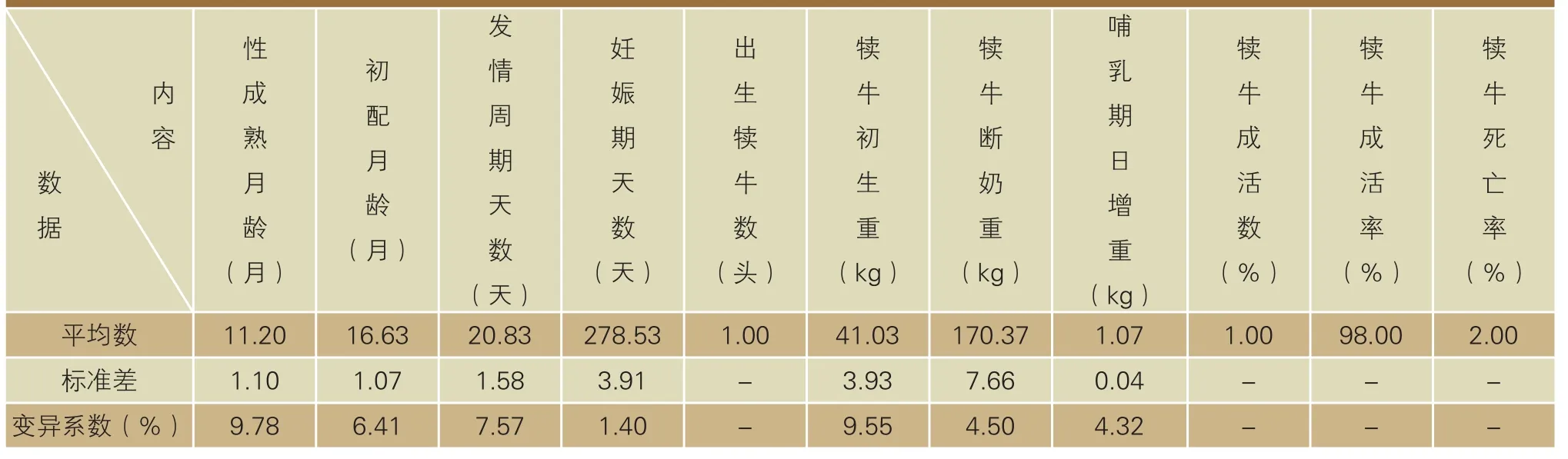

2006年,呼和浩特市家畜改良工作站及和林格尔县家畜改良工作站,在和林格尔县城关镇测定了30头成年母牛的繁殖性能,结果如表4所示。

9 饲养管理

目前,内蒙古自治区荷斯坦奶牛饲养管理以舍饲为主。饲养方式大致可分为以下3种方式。

表3 内蒙古自治区中国荷斯坦成年母牛305天产奶量和乳成分表

表4 内蒙古自治区中国荷斯坦成年母牛繁殖性能

9.1 夏秋两季以放牧为主

在草场条件较好的地区,6~10月之间充分利用天然草场,以放牧为主,几乎不饲喂任何草料,此阶段饲养成本较低。11月至翌年5月以舍饲和半舍饲为主,饲草料主要以青干草、青贮、精饲料、维生素及各种添加剂为主,这类饲养方式主要在呼伦贝尔市、锡林郭勒盟和东部盟市的部分地区采用。有一部分奶牛养殖小区,集中在挤奶厅挤奶,少部分农户自行挤奶,在这些地区大部分是以农户养殖为主。

9.2 夏秋两季以放牧为辅

半农半牧区在6~10月之间以利用天然草场放牧为辅,但仍然要补充一定数量的饲草料,饲草料主要是少量青干草、青贮、三化(氨化、微化、碱化)处理秸秆、精饲料、维生素及各种添加剂。采用此类饲养方式的以粮食主产区的兴安盟、通辽市、赤峰市、乌兰察布市、巴彦淖尔市为主。与夏秋两季放牧为主的方式相同,有一部分奶牛养殖小区,集中在挤奶厅挤奶,少部分农户自行挤奶,其饲养主体是以农户养殖为主。

9.3 全年以舍饲为主

以舍饲为主的饲养方式主要集中在城镇郊区、有一定规模化的奶牛场、合作社和大型专业户,以呼和浩特市、包头市为主,全区各地均有分布。这些专门化的养牛场机械化程度和饲养水平较高,各种机械设备齐全,达到或超过国际水平。在饲养管理上根据不同生理阶段,配制不同时期的全价饲料,大力推广全混合日粮(TMR)技术的使用,降低成本,增加效益,生产优质原料奶,而且每个场均有独立的挤奶设备。在呼和浩特市、包头市,都是以奶牛养殖小区为主,集中到奶站挤奶,在这些地区以规模化、机械化、现代化养牛为主体,以奶农养牛为基础。

9.4 其它

中国荷斯坦牛在内蒙古自治区有很好的适应性,容易管理,由于体型较大,头胎牛有个别难产现象。在疾病方面,主要是生殖系统疾病和代谢疾病发病率较高。

10 对品种的评价和展望

中国荷斯坦牛在内蒙古地区经长期的选育、饲养、繁衍,已能很好地适应本地区的自然条件。而且按照相关要求,统一了选育目标和鉴定标准,加速了中国荷斯坦牛的育种进程。

但是,由于过去的盲目引进,加之各地饲养条件差异较大,改良程度不同,造成地区间、群体间存在较大差异。因此,在今后的工作中,应进一步加强选育和后代测定工作,完善中国荷斯坦牛的育种体系。