《周易.姤卦》“金柅”考辨

侯乃峰

摘要:《周易·姤卦》中有“金棍”一词,对于“柅”究竟是何物,前人主要有两种说法:王肃等人认为是织绩器;马融认为是车马器,是在车下阻止车轮转动的“止车木”。通过对《周易》经文的考察,我们认为“柅”虽然属于车马器,但并非是“止车术”。结合考古材料的研究成果,我们认为《周易·姤卦》中的“棍”就是古代文献中记载的“弭”,也就是考古中发现的青铜弓形器。王肃等人以“柅”为织绩器也是有道理的,因为作为织绩器的“柅”与作为车马器的“柅”在语源上有相通之处。

关键词:金柅;弓形器;弭;车马器;织绩器

中图分类号:B221文献标识码:A文章编号:1003-3882(2010)06-0021-07

《周易·姤卦》初六爻辞云:

系于金栀,贞吉。有攸往,见凶。赢豕孚蹢躅。其中的“金柅”,魏人王弼注云:“金者,坚刚之物;柅者,制动之主。”其注语仅说明“柅”的功用是“制动”而没有明确说明“柅”究竟为何物。唐人孔颖达《周易正义》中说:

“柅者制动之主”者,柅之为物,众说不同。王肃之徒皆为织绩之器,妇人所用。惟马云“柅者,在丰之下,所以止轮令不动者也”。王注云“扼制动之主”,盖与马同。

“柅”究竟指何物,孔颖达引述了两位前人的说法:一、王肃等人以为“柅”是“织绩之器,妇人所用”;二、马融认为“柅”是“在车之下,所以止轮令不动”的器物。至于王弼的注语“柅者,制动之主”,因为与马融的说法在用词上有相似之处,所以孔颖达用了一个“盖”字,推测王弼的说法与马融一致。唐人李鼎祚《周易集解》在此爻辞下引虞翻之说曰:

柅,谓二也。巽为绳,故“系柅”。乾为金,巽木入金,扼之象也。

可见,虞翻的注文也没有明确说明这里的“棍”究竟指何物。而清人李道平撰《周易集解纂疏》,其疏语中云:“《说文》:‘鑈,络丝趺也。‘趺与‘跗同。”其意当是直接以此爻辞中的“柅”为“络丝趺”,与王肃等人认为“柅”是“织绩之器,妇人所用”的说法近似。

在讨论“棍”字的意义之前,首先应当说明一点,《经典释文》中于“栀”字下列出了几个异文:“《说文》作,云:‘络丝趺也,读若昵。……王肃作‘抳,从手;子夏作‘鑈;蜀才作‘尼,,止也。”此字无论是作“柅”,还是作“檷”、“抳”、“鑈”、“尼”,皆为同音通用的关系,不能根据字形判定其字义所指。

《周易正义》所引的马融“在车之下,所以止轮令不动”的说法,被后人继承并发挥成“止车木”,且一直影响到后代以至当今大型工具书的词条编写。如宋代编纂的《集韵·旨韵》“柅”字下即有“一曰:止车轮木”的解说。其它如《康熙字典·辰集中·木部》“棍”字下有“止车木”义项,《辞源》“棍”字下有“塞于车轮下的制动木块”义项,《辞海》“柅”字下有“止车的木块”义项,《汉语大字典》“柅”字下有“塞于车轮下的制动木块”义项,所引的文献例证都是《周易·姤卦》的马融注语。现当代的易学名家在注解《周易》经文涉及到此爻辞的“金柅”时,对古人的两种说法各有认同者。如尚秉和、高亨、李镜池等先生,基本认同王肃等人以“柅”为“织绩之器”的说法;刘大钧、林忠军、金景芳、吕绍纲、黄寿祺、张善文、廖名春等先生,基本认同马融以“柅”为“在车之下,所以止轮令不动”的器物的说法。

通过对以上文献的考索可以发现:如果没有《周易正义》所引的马融注语,“柅”指“止车木”的说法可能就根本无从谈起了。到目前为止,对“棍”究竟是指何物的问题,总体上可以归并为两大类:若从王肃等人的说法,则是将“柅”归人“织绩之器”;若从马融所说以“柅”为“在车之下,所以止轮令不动”的器物,则是将“棍”归入车马器。织绩器与车马器,表面上看来似乎是两种毫不相关的器物,其实从根本上说是可以调和的,具体论证见下。

在讨论“金棍”究竟指何物这个问题之前,我们先来剖析一下马融注语所说的“柅”是指“止车木”说法的可信度。由于从“尼”声之字多含有“止”义,如《尔雅·释诂》:“尼,止也。”“尼,定也。”郭璞注:“尼者,止也,止亦定。”又如《广雅·释诂》:“捉,止也。”王念孙疏证以为“抳”与见于上引《经典释文》中的诸异文“并声近而义同”。所以,马融以“柅”是指“止车木”的说法,乍看上去是很有道理的。然而,将此说法放回到《周易》经文中再进行考察,就会发现这个说法其实是有问题的。

首先,古代用在车轮下阻止车轮转动的木块称为“轫”。在车子发动时,则将其抽走,由此产生出“发轫”一词。“轫”字的这一义项在古代著作中比比皆是。如《说文》:“轫,碍车也。”《玉篇·车部》:“轫,碍车轮木。”《汉书·扬雄传上》“既发轫于平盈兮”颜师古注引服虔曰:“轫,止车之木。”而在古人这些关于“轫”字的注解中,从来没有提到“轫”还有别名叫“棍”的,以这一点来验证马融的注语很让人怀疑其说法来路不正。后来,清人朱骏声曾提到:“又棍在车下,止轮之动者,所谓轫也。”闻一多先生也认为“棍即轫”。而他们除了转引马融的注语之外,没有提出任何其它的文献佐证。因此,马融以“棍”为“止车木”的说法恐怕未可深信。

其次,即便我们承认“棍”是“止车木”,又会出现另一个问题:“止车木”并非可系之物,此爻辞何以会说“系于金棍”呢?作为放在车轮下阻止车轮转动的一块木头,随时可以搬移抽走,是个连安放位置都不固定的东西,古人恐不会将绳索之类的系在上面的。此事想来与常理亦有悖,更不用说《易》理了。闻一多先生也注意到这点,说:“然棍所以止车,不当云系。”为调和此矛盾,他认为“系当读为击”,并训“击”为“碍”。从上海博物馆藏战国楚竹书《周易》的用字情况来看,闻先生的说法似乎有道理。如楚竹书本《随》卦六二、六三、上六爻辞“係小子”、“係丈夫”、“保而敂之”,皆用“係”字,《遯》卦九三爻辞的“係遯”也用“係”字;而《姤》卦初六爻辞作“蘩于金棍”,却用“蘩”字,《蒙》卦上九爻辞作“墼蒙”,对应今本《周易》的“墼蒙”。不过,结合今本《周易》的全部卦爻辞来看,比如《无妄》卦六三爻辞的“或墼之牛”,此处的“墼”恐怕只能解释为“系缚、拴系”之义,闻先生读“系”为“击”并训为“碍”的说法恐有可商。再者,结合《周易》的爻辞取象来看,闻先生之说尤其难以令人信从。上引《周易集解》引虞翻之说日“巽为绳,故‘系棍”,其实已经附带说明了“系”字之义。“巽为绳直”见于《说卦》,即是说,“巽”卦卦象为“绳”,“绳”之功用在于“系”,所以卦爻辞中出现“系”字,是取象于“巽”卦。《媚》下卦为“巽”,其卦象为“绳”,所以初六爻“系于金棍”的“系”字恐怕只能解释为“系缚、拴系”之义,而不能如闻先生所说读为“击”训为“碍”的。

再者,从《周易》经文所见的卦象及其取象原则上说,如果把“棍”解释成“止车木”,“金棍”这种器物恐怕不大可能存在。

《系辞下》中说:

古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。

换句话说,“近取诸身,远取诸物”的取象原则表明,《周易》经文中所记载的卦象都是系辞者观察身

边的各种事物所得,是作者当时所处的社会生活条件的反映。由此种认识,如果把“柅”解释成“止车木”,我们再来看“金棍”(金属制作的止车之物)这种器物,未免让人感到怪异。因为,“金”字在《周易》经文中用作定语来修饰表物品的名词时,通常是指这种物品的质地是金属制作的,在商周时期应该就是指用青铜制作的。如《噬嗑》卦九四爻辞的“金矢”、《困》卦九四爻辞的“金车”、《鼎》卦六五爻辞的“金铉”都应当如此理解,此处的“金棍”也不应例外。而“金矢”解释为青铜制作的箭头,“金车”解释为车身上有青铜制作的部件,“金铉”解释为青铜制作的鼎耳吊环(或说是鼎上贯穿两耳用来举鼎的横杠),都合情合理。在考古发掘中,青铜制作的箭头、附有青铜部件的车器屡见不鲜,而鼎更是全身都是由青铜制作的。即便“铉”字之义取或说,把“金铉”解释为青铜制作的用来举鼎的横杠,举鼎之杠求其坚固,用青铜制作也在情理之中。而若将“棍”解释成“止车木”,则“金柅”就是由青铜制作的止车之物,本来一块木头或石头就可以胜任的工作却要用青铜制作的器物来担当,此种事情实在不可理喻。要知道,商周时期的青铜是一种极其贵重的材料,在当时的物质生产条件下,恐怕没有人会这么奢侈,用青铜来制作一个作用不大的止车之物的。“金柅”(青铜制作的止车之物)既非常见之物,其取象入《易》的可能性就微乎其微了。由此可见,将“棍”解释成“止车木”的说法在《周易》经文中甚为不通。

以上我们列举了马融以“棍”为“止车木”说法的三点可疑之处,但这并不意味着我们完全否定了“柅”为车马器的看法。实际上,我们对“柅”为车马器的说法还是认同的,条件就是这种车马器要同时具备以下三个特征:一、可以制动,能阻止车辆前进;二、可以被绳索系缚;三、由青铜制造。

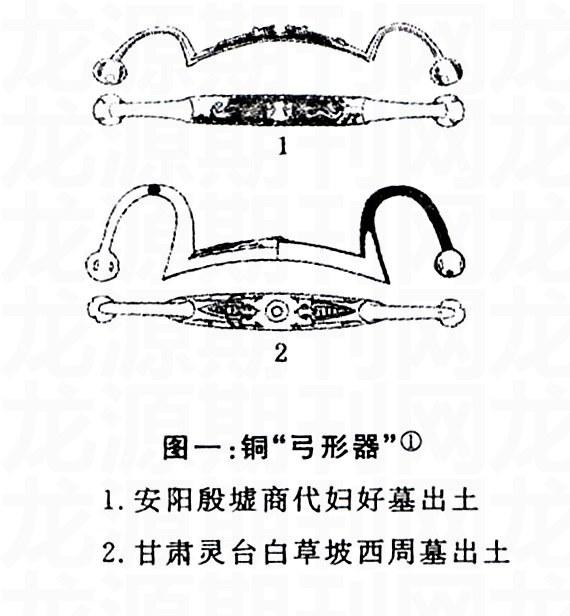

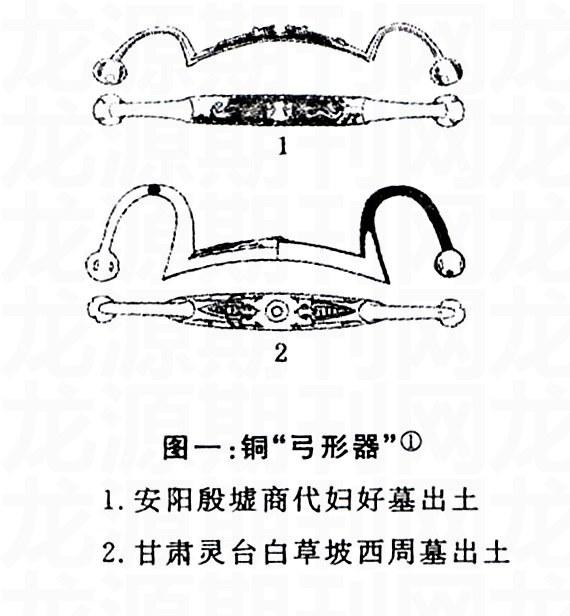

满足以上三个条件的车马器在以往的考古发掘中其实早已经出现,不过是因为其功用在很长一段时期内没有被正确地认识,真正的名称也被掩盖,所以鲜为人知罢了。在商周考古中,曾经发掘出一种类似弓形的青铜器,引起不少考古研究者的兴趣,对其性质和用途提出了多种假设,在一段时期内争论不休而没有形成一致结论,所以考古文博学界在相当长一段时期内仅是按其形状特点而称之为“弓形器”(如图一所示)。

1980年,林沄先生发表了《青铜弓形器的若干问题》一文,指出青铜弓形器的用途“为系于腰带正前方的挂缰钩”,首发其覆,为解决此类青铜“弓形器”的用途和命名问题奠定了良好的基础。林先生指出:

在古代,无论是骑乘的马还是驾车的马,都是用缰来操纵的。马在被骑驾的始驯时代,更时刻不能脱离缰的控制。因此,腰带正前方的青铜弓形器,最有可能正是古代的骑马者和驾车者用来绊挂马缰而解放双手的工具。其功用一则是双手松缰之后可防缰绳甩荡缠绊,并便于收回手中;一则是在双手松缰时也不致对马缰完全失去控制。

林沄先生对青铜“弓形器”功用的看法得到不少学者的肯定。不过,林沄先生说其为“挂缰钩”只是解决了它的功用问题,而没有解决其命名问题。因为青铜“弓形器”作为一种经常出土于车马坑中的车马器,根据考古年代分期可以发现其主要流行于商朝后期到西周早期这段相当长的时期内,当时使用这些“弓形器”的古人肯定不是称呼它们为“挂缰钩”的,而是应当有一个固定的专门名称来指称。

孙机先生在林沤先生说法的基础上,通过对商周古车驾乘情况的分析以及考古发掘中“弓形器”出土时多位于人的腰部附近的现象,进一步验证林法先生说法的可信性。继而,孙机先生通过对古代典籍文献的考索。指出这种“弓形器”就是古代典籍中训为“弓反末”又可用来“解辔纷”的“弭”。不过,这种“弭”与装在弓箫末梢上用以挂弦的“弭”是不同的两种器物,因为后一种“弭”与辔全然无涉。其所列举的文献证据如:《诗·小雅·采薇》“象弭鱼服”,毛传:“象弭,弓反末也,所以解紒(结)也。”郑笺:“弭,弓反末弩者,以象骨为之,以助御者解辔纷(结),宜滑也。”《说文·弓部》:“弭,弓无缘,可以解辔纷者。”《左传-僖公二十三年》:“若不获命,其左执鞭、弭,右属橐、鞋,以与君周旋。”

我们认为,孙机先生将“弓形器”命名为“弭”的意见是非常精当的。这样,所谓的青铜“弓形器”,林沄先生首先正确地指出其功用,孙机先生继而对其正确地命名,问题得到圆满解决。

在此基础上,我们还可以进一步推断认为:这种青铜制作的弓形“弭”正是《周易·姤卦》初六爻辞中所说的“金棍”。

首先,我们先来讨论一下“弭”与“棍”的通假问题。上文已经说明,在古代典籍中,“尼”声之字与“雨”声之字常常音近通用。同样地,“耳”与“兩”、“弭”与“彌”也为古籍中常见的通假字。所以,“耳”声之字与“尼”声之字也是可以通用的。再从音理上说,古音“弭”属明纽支部,“柅”属泥纽脂部,声为邻纽,韵为通转,二字的古音非常接近。因此,“弭”与“棍”可以通假是没有问题的。

既有此认识,我们还可以顺便谈谈上海博物馆藏战国楚竹书《周易》中对应今本“金棍”的“棍”之字(字形如图二所示)。

原整理者将此字直接隶定为“柅”,则是以“木”旁之右部本为“尼”字,没有对此字字形作进一步分析。我们知道,商代甲骨文中的“尼”字“象一人骑在另一人的脊背上”之形,而楚竹书《周易》中此字所从的所谓“尼”字右部显然与人形不类,所以此字实有进一步分析的必要。在诸多意见中,季旭升先生分析字形认为此字右部是“耳”形,是声化的结果。若此说可信的话,那么此字中间的“尸”字形就可以看作是“弓”字形的讹混。在战国文字中,“弓”旁与“尸”旁讹混的现象是比较常见的。在比楚竹书年代还早的青铜器铭文中,某些字形中“弓”旁与“尸”旁的写法已经几无二致。据此,楚竹书《周易》中的字形就可以分析成“从木,弭声”,即此字本当释为“(木弭)”字,因音近读为今本《周易》的“柅”字。

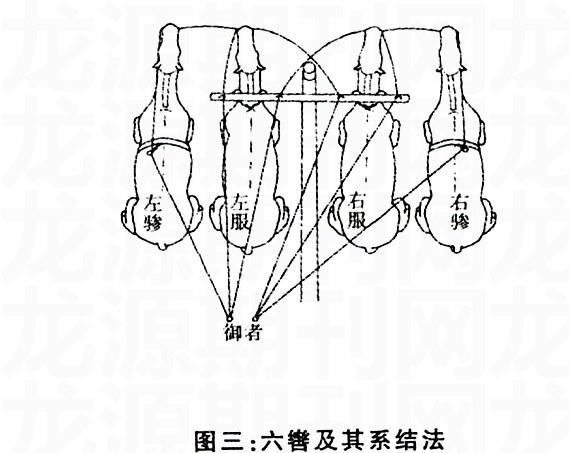

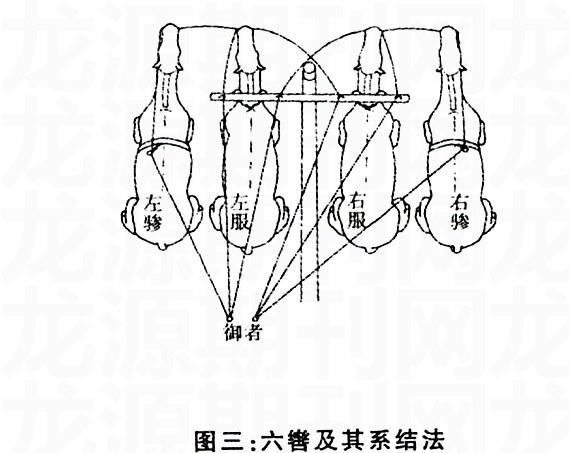

其次,我们来讨论“弭”这种器物在古车上如何使用的问题。在讨论这个问题之前,我们需要对古人如何驾驭马车有一个初步了解。在《诗·秦风》中,不止一次提到“六辔在手”,郑玄笺:“四马六辔。”也就是说,四匹马拉的车要有六条辔绳握持在御者手里。我们不妨以先秦常见的四匹马拉的车为例,看看御者所面临的情况(如图三所示)。

由图示可见,御者手里共握有六条辔绳,左手三条,右手三条。由辔绳之间的系连关系可知,当想要向左转弯时,御者只需向后扯拉左手的辔绳即可;当想要向右转弯时,同样只需向后扯拉右手的辔绳即可;当想要停止车辆时,御者只需左右两手同时向后扯拉辔绳即可。因此,御者手里握持的六条辔绳的功能就相当于现代机械车的“方向盘”和“刹车器”,其重要性是不言而喻的。

在驾驭马车时,辔绳的作用如此重要,占人难道仅仅就是由御者握持在手中而不做任何预防万一的措施吗?肯定不是。因为若是在激烈搏杀的战场上,御者万一操作失误使得辔绳脱手,就失去了对马车的控制,将会带来致命的后果。在此情况下,青铜“弓形器”即“弭”就派上了用场。上引的林沄和孙机先生之文都不约而同地想到了这点。林沄先生的论述已见上文所引。孙机先生分析说:

这种车投入战斗时,如由御者双手执缰绳即辔,车上只余一名乘员可以使用武器;倘此人伤亡,则该车与其御者将完全陷入被动挨打的境地。对此,当时似应有某种对应的措施。……而如果将“弓形器”缚在御者腰前,既可用那上面的两条曲臂挂住辔绳,通过“弓形器”驾车;又可根据需要随时将辔解下,重新用手操纵,所以比较适用。从它的造型、尺寸和牢固程度看,也完全适合这一用途;和考古发掘所揭露的情况也有相合之处。

孙机先生以为“用那上面的两条曲臂挂住辔绳,通过‘弓形器驾车”的看法非常精当地说明了“弓形器”即“弭”的用途。不过,他认为“可根据需要随时将辔解下,重新用手操纵”的理解恐不确切。我们认为,在驾车过程中,御者手里的辔绳尾部始终是系缚在腰间的“弭”之上的,左手握持的三条辔绳尾部系缚在左边的曲臂上,右手握持的三条辔绳尾部系缚在右边的曲臂上。这样设置,目的有二:一则防止辔绳脱手,辔绳脱手就完全失去了对车马的控制;二则防止辔绳纷乱,辔绳纷乱就失去了对车马方向的控制。因为左右手握持的辔绳分别可以控制车马前进的左右方向,若御者驾车时辔绳纷乱,导致本该向左转弯时却扯拉了右边的辔绳,同样也是很严重的错误。这种理解应当就是《说文》所说的“弭,弓无缘,可以解辔纷者”的原意了。所谓的“解辔纷”,并不是说辔绳纠结缠绕到一起之后然后才用“弭”来解开,而是说“弭”可以避免辔绳纠结缠绕到一起。同时,《说文》“弓无缘”的解说恰好和考古文博学界对“弭”最初的称呼“弓形器”相映成趣。而且,古人将如此重要的器具用贵重的青铜制作也是毫不奇怪的。

既然辔绳系缚在“弭”上,则将“弭”向后拉扯时,就可以停止车辆前进。因此,“弭”完全可以看作是车上的“制动”部件。——古代马车的主要动力来源于马匹,而当时马车上并没有与现代机械车类似的“制动”装置。所以,古人所说的“制动”只能是针对马匹及控制马匹的辔绳等而言。上面孙机先生所引的文献《左传·僖公二十三年》“左执鞭、弭”,将“鞭”和“弭”相提并论,其中的“鞭”是使马奔跑前进的器具,“弭”则正是使车马停止的“制动”器具。《左传》原文的文意亦当如此理解才更为通顺。而且,在考古发现中,“弓形器”经常和铜质的马鞭柄同出,更是“弓形器”就是《左传》中的“弭”的绝佳证明。

这样一来,《周易》经文中的“棍”就是古代典籍文献中的“弭”,也就是考古发现的青铜“弓形器”的看法就可以论定了。“弭”作为车马器,正好具备了《周易》经文中的“棍”所应当具备的三个特征:既可以制动,又可以被绳索系缚,而且还是由青铜制造的。

由此认识,我们回过头再来分析以上所引的古人对《周易》经文中的“柅”字的注解,可以发现:王弼注语所说的“柅棍者,制动之主”是正确的,古车上的“弭”正有“制动”的作用;而马融的说法是错误的,他误将车上御者用以“制动”的器具“弭(柅)”认作是车下的“止车木(即轫)”。孔颖达《周易正义》推测王弼注语的意思与马融的说法相同,其实两人的说法是南辕北辙,相差甚远。而现当代的易学名家在注解《周易》经文“金棍”时,有虽然认同马融以“棍”为车马器的说法而不是对其原注文予以简单转引者,反而是正确的。如刘大钧、林忠军先生解释“系于金棍“时说:“牵引车闸,控制车辆行止。”黄寿祺、张善文先生解释“柅”即“刹车器”。这些都是正确的意见。

那么,王肃等人以“柅”为“织绩之器”的说法就是完全错误的无稽之谈吗?答案是否定的。要说明这个问题,需要从考察“雨”字的本义人手。“雨”字的造字本义一直众说纷纭,不过它是一个“独体象形字”的看法应该是可以肯定的,关键是其象何物之形的问题。林义光根据《说文》及古文字形,认为“兩”字“实檷之古文,络丝架也,象形,下象丝之纠绕”,其说当属可信。清人朱骏声也认为:“‘柅当作‘檷,络丝籰,织绩之具也,女所用。”更明确地说,“兩”就是“檷”的象形初文,是用来缠绕丝、线、绳的工具,其雏形应该就相当于现在放风筝用的收线器,民间俗称为“线轱辘”或“线车子”。这种器具为求坚固,关键部位用青铜制作也是有可能的,而且同样也可以被丝、线、绳等系缚。《周易》经文的“棍”是个假借字,其本字应当就是“檷”字。因此,王肃等人以“棍”为“织绩之器”的说法也是有道理的。

我们既论定“棍”为车马器,又认为“棍”是“织绩之器”的说法也有道理,并非首鼠两端,莫衷一是。而是因为:古人在指称物品名称时,具有相似作用的物品,虽然可能使用领域和方法不同,但往往具有相同的名称。例如:古代车辕前端的横木称为“衡”,用于称量物品重量的称杆也叫“衡”;关门所用的门闩称为“扃”,车上用来固定武器和插旗的横木也叫“扃”,而鼎上贯穿两耳的横杠也叫“扃”。这些器物之所以用在不同的地方而名称相同,是因为他们具有基本的共通之处。同样道理,“棍”无论是作为车马器还是作为织绩器,都是用来缠绕绳索或丝线的。既然二者功用上存在共通之处,具有相同的名称也就不足为怪了。又,《系辞下》曰:“是故《易》者,象也;象也者,像也。”即是说,《周易》卦爻辞中所取之象具有一定的模糊性,只要与卦象具有相似之形象的事物即可取之系辞。因此,“系于金棍”的“棍”,既可以认为是取象于车马器的“棍(弭)”,此时上面系缚的是辔绳;也可以认为是取象于织绩器的“柅(檷)”,此时上面系缚的是丝线;二者都是符合《周易》经文之意及取象原则的。

以上就是我们对《周易·媚卦》初六爻辞“金棍”的考辨意见,主要观点可以总结如下:马融以“棍”为“止车木”的说法是不可信的。“棍”虽然属于车马器,但并非“止车木”,而应当是古代典籍中训为“弓反末”又可用来“解辔纷”的“弭”,也就是现代商周考古中经常发现的青铜“弓形器”。王肃等人以“柅”为“织绩之器”的说法也是有道理的。因为作为织绩器的“柅(檷)”与作为车马器的“柅(弭)”在语源上有共通之处,二者也都符合《周易》经文之意及取象原则。

最后附带谈谈考古分期中弓形“弭”的流行时期与《周易》经文的产生时代之间的吻合现象。上面所引的文章中已经提到:商周考古中发现的青铜“弓形器”即“弭”的主要流行时期,根据考古年代分期是处于商朝后期到西周早期这段时期内。《系辞下》中说:

《易》之兴也,其当殷之末世,周之盛德邪?当文王与纣之事邪?

《系辞》的作者认为《周易》兴盛是在殷末周初,其意应当可以理解为《周易》卦爻辞的产生就在这个时期。而此时正好处于青铜“弓形器”即“弭”的主要流行时期。结合《周易》卦爻辞采“金柅(弭)”入象来考虑,这恐怕不是偶然的。这种时代吻合现象也许可以证明:《周易》卦爻辞的产生年代确实当如《系辞》所言,是在殷末周初。西周中期以后,随着古车马结构的改进,车舆变得日趋复杂,各部分的构造更为合理,“弭”的功能逐渐被其它部件所取代而退出了历史舞台,导致后人对其形制茫然无知,也牵连到对《周易》经文的“金棍”产生误解。

责任编辑:刘保贞刘玉建