生产性服务业创新集群企业间关系结构研究

郝 斌,刘石兰

(1.华东理工大学 商学院,上海 200237;2. 广东外语外贸大学 国际工商管理学院,广东 广州 510006)

一、引言

产业内分工的不断深化及产品内分工的发展,使得产业运作的分散化、专业化、协同化格局逐渐形成,不仅派生出众多新兴产业,也使得最终产品或服务形成过程中的生产环节与服务环节得以分离,催生了完全独立于制造业的生产性服务业。从20世纪60—70年代开始,生产性服务业在世界范围内得到了空前发展,也带动了地区经济的腾飞。特别是在发达国家,产业升级的诉求和工业化向后工业化的转型使得生产性服务业成为经济发展的新引擎。在我国沿海地区,生产性服务业也逐渐成为支撑地区发展的重要力量,其经济支柱作用日益显现。

与生产性服务业的实践发展相一致,有关生产性服务业的研究也呈现出了百家争鸣的景象。Antonelli(1998)、Windrum等(1999)、程大中(2008)、Coffey(2000)、Oliva&Kallenberg(2003)、胡晓鹏(2008)、原毅军(2007)[1-7]等学者分别从地域集聚、生产与服务之间的转换、分类统计及结构优化、与制造业之间的研发博弈等诸多角度对生产性服务业进行了探讨。然而,现有研究主要集中在生产性服务业本身的动因、机理、战略等层面,对于生产性服务业或集群内部企业及企业之间的相关问题,还缺乏较为系统的探索。本文试图从企业这一微观要素层面,以生产性服务业创新集群中的企业间关系为研究对象,分析这一关系所属的结构模式及特点,并相应构建生产性服务业创新集群企业间关系结构模型。

二、生产性服务业创新集群的界定

(一)生产性服务业

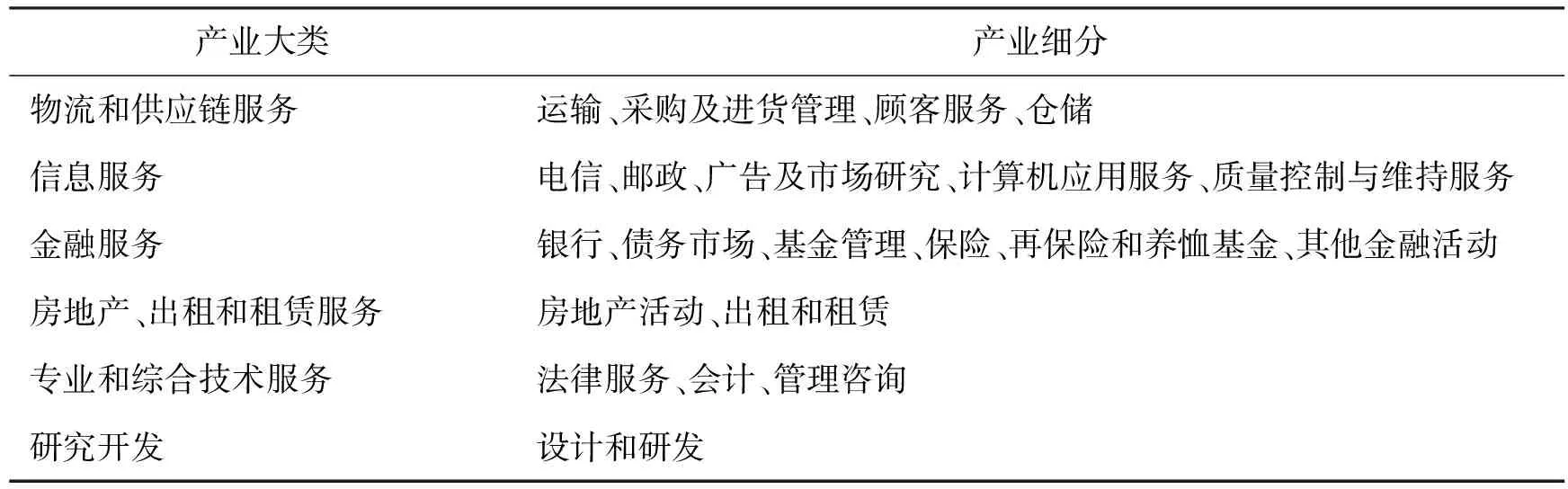

生产性服务业(Producer Services)最早由Greenfield[8]提出,后经Brown和Singlemann[9]的发展而得以深化,并相应指出了生产性服务业的两大特性:知识密集性和为客户提供专业性服务。Daniels将服务业划分为生产性服务业和消费性服务业,指出生产性服务业的专业领域是消费性服务业以外的服务领域[10]。如果服务能够像有形商品那样被区分为资本品和消费品的话,那么生产性服务无疑对应着作为资本品的服务(capital services),而消费性服务则是作为最终消费品的服务[3]。由此,生产性服务业即是为最终产品或服务的生产提供中间性投入。实际上,生产性服务业的产生是产业模块化形势下,内部服务业务外部化的结果。正是市场化程度的提高、信息技术的发展及由此引起的交易成本的降低,使得物流、营销、研发、投资、设计等环节从生产中独立出去,并形成与新生产过程的互动与补充。就生产性服务业的外延来看,美国商务部(BEA)将生产性服务业分为两种:一是联合生产性服务业,即总部与国外生产性服务业子公司之间的交易;二是独立的生产性服务业,即生产性服务业直接与国外厂商、私人企业及国外政府合作。我国政府在《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中将生产性服务业分为交通运输业、现代物流业、金融服务业、信息服务业和商务服务业。总结现有的相关界定,本文将生产性服务业所属细分行业归纳如表1。

表1 生产性服务业细分

(二)生产性服务业创新集群

尽管随着信息技术的发展,以往所需要的面对面联系方式已经较少采用,但传统、威望、劳动力状况等其他许多因素仍会促使生产性服务业的办公场所向大城市的中央商务区集聚[10]。这种集聚趋势能够为生产性服务业的发展带来以下优势:一是享受人力资源的“蓄水池”,二是获得后向联系的机会,三是获得前向联系的机会[11]。在世界金融中心伦敦,已经形成了众多具有强大优势的生产性服务业集群56个,其中金融服务业集群11个,商务服务业集群4个,计算机/通信服务业集群4个。我国生产性服务业发展相对领先的上海建立了8个综合型生产性服务业功能区以及数十个专业型(如设计、物流、研发)生产性服务业集聚区。

实际上,生产性服务业不仅在产业集群创新系统中起着积极作用,其自身也存在着大量根本性或渐进性的创新[12-13]。生产性服务业集群的形成,会使得集群内部企业之间产生更多的知识溢出,进而强化企业自身的知识生产和创造。由此,集群内部会产生更多的技术性需求,进而刺激新知识的涌现。产生的新知识不仅对制造业形成了反哺的作用,而且会催生集群内部的竞合机制。一方面,集群企业间需要通过创新竞争赢得与制造业企业之间的交易机会;另一方面,自有知识的局限又使得企业不得不寻求与集群内其他企业之间的协作,以共同完成服务提供中的知识创新。在知识不断被传递、整合和创新的局势下,生产性服务业集群已经具备了创新集群的特性。我们将生产性服务业创新集群界定为:生产性服务业企业之间以创新活动为主、由知识互溢与创造而形成的技术、管理、服务等的创新性网络联结。在我们以上所界定的生产性服务业细分行业中,信息服务、金融服务、专业和综合技术服务、研发服务这四个类型的生产性服务业相比其他两个类型的生产性服务业来说,有明显的知识溢出,而且呈现出知识高度密集的特征,由这四类生产性服务业企业集聚而形成的集群即生产性服务业创新集群。

三、生产性服务业创新集群企业间关系结构识别

从灵活性的强弱角度来看,企业间关系主要存在以下结构形式:权力科层结构、交易耦合结构、协同网络结构[14]。三种结构在规制方式、权力依赖、关系复杂性、关系重要性与关系变革等五个维度[15]上体现出不同的特性。就生产性服务业创新集群中的企业间关系而言,其内部主要以知识溢出与互动为协作内容。各企业主体致力于互补性知识的整合与新知识的开发,知识创新成为企业协作的根本动力。这种结构表现出了明显的协同网络特性。以下分别从规制方式、权力依赖、关系复杂性、关系重要性与关系变革五个维度展开分析,以识别生产性服务业创新集群企业间关系的协同网络结构。

(一)规制方式

生产性服务业创新集群是一种松散的耦合结构,其内部企业之间没有股权关系,因此不存在权力控制。同时,由于生产性服务业企业之间不是上下游的供销关系,企业之间并不会发生采购与销售行为,因此也不存在价格协调。生产性服务业企业之间主要通过事先签署的正式契约以及集群内部的不成文规定(非正式契约)进行彼此之间的协调,由此形成了生产性服务企业之间的规则方式。正式契约发生在合作双方有明确的知识溢出内容的情况下,企业之间存在明确的合作目标,同时也需要界定双方应溢出的知识以及在合作中需遵守的基本规范。在正式契约之外,生产性服务企业之间还以不成文规定作为彼此行动的准绳,比如集群长期运作而形成的默契与规范、企业之间的信任和依赖等。生产性服务业企业之间的横向联系确保了规则协调的有效性,同时,规则为企业间的同质化竞争创造了条件,进而推动生产性服务业创新集群的良性循环。

(二)权力依赖

尽管生产性服务企业之间没有控股关系,不存在对直接权力的规制需求,但其创新集群企业间仍然存在权力依赖。从资源依赖的角度来说,生产性服务企业间建立协同网络关系能够弥补自身在知识创造中的技术资源缺口。当生产性服务企业对外部协同的知识资源及其创造行为具有一定的控制权,就能够使企业创新很好地支持自身的战略发展,使企业在面对环境变化时更加从容不迫。然而,这种控制权无法达到行政控制中的强权力效果,企业之间表现出的是一种轻度权力依赖。在这一权力依赖模式下,生产性服务企业可以选择利用自身的权威地位对其他关系性企业进行管制以及对规制的执行过程进行监督。例如,在大型建筑设计企业之间的联合设计项目中,资质老、名头响的设计企业往往能够利用其长期积累的行业权威地位对其他小设计企业施加影响,使小企业在项目设计中以更加积极的姿态投入更多的知识和人力资源。

(三)关系复杂性

生产性服务企业为了创造更好的生产性服务,需要在制造企业生产、市场需求、产品结构、工艺流程、内核技术等诸多方面掌握较为丰富的知识与信息积淀。这类知识和信息可能在生产性服务企业之间进行共享,但如果双方是竞争对手则不然。尽管企业获取了所需的知识和信息,还需要对这些知识和信息进行加工,并利用这些知识完成企业间的对接。然而,由于所需的知识和信息量较为庞大,生产性服务企业之间的合作也呈现出复杂的关系结构特性,表现为合作知识编码的庞杂和多样性以及产品知识基础的复杂性。特别地,对于大型精密仪器、大型重工设备等具备较高的产品设计信息复杂性和信息写入介质难度的制造行业来说,生产性服务企业需要更加专业化、丰富化的知识沉淀,才能够完成与其他企业的合作,并共同致力于对制造企业的服务。

(四)关系重要性

可以说,生产性服务业是产业内分工深化的结果。这使得每个细分产业只掌握产业链某个环节上的生产性服务活动,也由此区分了产业内的不同知识模块,使得这些知识模块分布于不同的生产性企业中。为了更好地完成对制造企业的服务,生产性服务企业需要掌握一定的外部知识,而这必须通过企业间关系才能实现。比较典型的例子如设计企业与研发企业之间的合作。设计企业要设计出让制造企业满意的产品外观,必须要与研发企业进行知识互动,因为研发过程中的选材、外观尺寸、工艺要求等诸多因素都会影响研发与生产的可实现性与效率。从另一个角度来说,生产性服务业的快速发展,使得企业之间的竞争日益激烈,企业需要整合外部知识资源,寻找有能力的合作伙伴,才能够在竞争中立于不败。可见,对于生产性服务业创新集群中的企业来讲,企业间关系构成了其核心能力的重要来源。

(五)关系变革

生产性服务业创新集群内企业之间并不是简单的知识学习与组合,而是不同领域、不同编码化、不同结构化的异质性知识的融合。知识在协同中得以创造和升级,企业间的知识容量也得以不断膨胀,以便提供更加优质的创新性生产服务,同时也向企业间的规则协调机制提出了新的要求和挑战,进而推动规则的演进。规则的演进过程也代表着关系的升级与变革,企业间的合作会朝着更加多元化、更加深入的方向迈进。然而,这种关系并不是永久性的,往往会随着项目的成功开发而终止。在企业间遇到新的发展机遇或挑战,新的协同网络结构可能会对原有网络结构形成替代。例如,汽车关键零部件研发企业之间的合作往往是基于某种新的核心技术而展开的,一旦技术研发完成,合作关系也将告一段落。当然,建立在原有合作基础上的新合作关系更加有利于企业间的知识创造与效率提升,这也使得生产性服务业创新集群企业间的合作关系同时呈现出阶段性和长期性的特征。

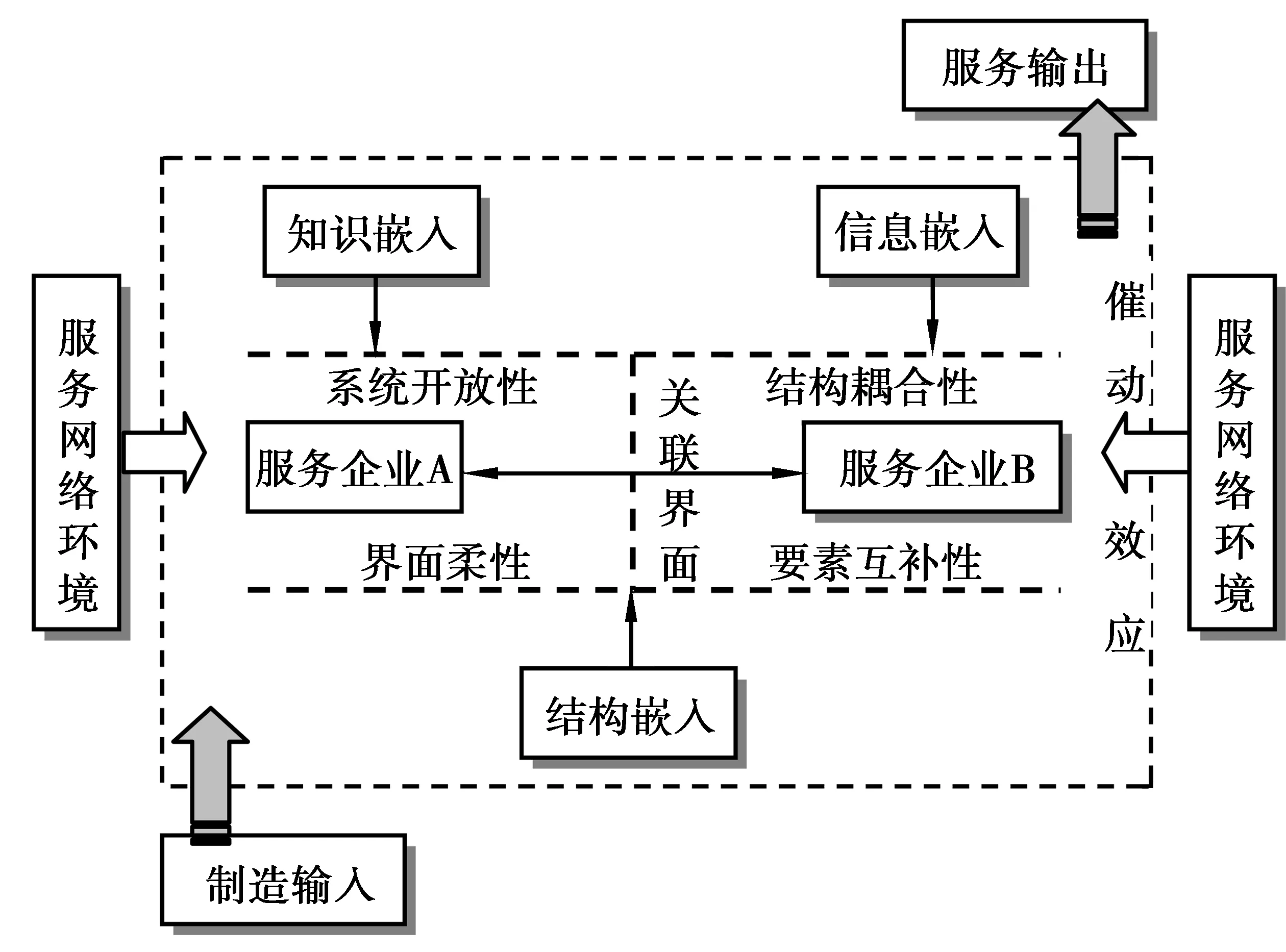

四、生产性服务业创新集群企业间关系结构构建

生产性服务业创新集群内企业的知识创新与服务创新诉求,决定了其发展企业间关系的协同网络结构。在整个结构之外,服务网络环境向企业间协作系统提供有关生产性服务的市场需求、竞争对手状况、服务水平、服务技能知识等信息。同时,协作系统还接受来自其下游制造企业的生产知识与信息输入,并经协作系统吸收与转换,最终生成生产性服务知识,向系统外部输出。除了服务网络环境和制造企业的知识与信息输入,集群内企业之间还发生深度的知识与信息嵌入,在协作更加紧密的情况下,会出现结构嵌入,并通过关联界面发生知识的交互作用。从生产性服务业创新集群企业间的协同网络结构运作过程来看,比较突出地表现出系统开放性、结构耦合性、界面柔性、要素互补性等特性。基于以上思路,本文构建生产性服务业创新集群企业间协同网络结构模型如图1。以下分别从服务网络环境、输入输出子系统、关联界面、关系嵌入、关系特性五个方面对生产性服务业创新集群企业间的协同网络结构进行分析。

图1 生产性服务业创新集群企业间协同网络结构模型

(一)服务网络环境

现有战略与组织研究的主流范式往往注重内部能力的培育,而对外部环境的关注却略显不足。实际上,正是在与环境的交互作用中,才使得组织及其战略得以发展和延续。在生产性服务业创新集群企业间关系结构之外,同样存在与之息息相关的外部环境,我们将直接向关系系统提供知识与信息的相关环境要素构成称为服务网络环境。换言之,服务网络环境代表了所有向关系系统提供有关如何进行知识互动、如何开展服务创造、怎样甄选知识要素、怎么与制造环境进行匹配等相关知识与信息的外部环境。服务网络环境由服务性企业构成,并影响企业的服务提供。服务网络环境能够向生产性服务业创新集群内企业提供有关生产性服务的市场需求、竞争对手状况、服务水平、服务技能知识等的信息。一般来说,生产性服务业创新集群即构成了一个狭义上的服务网络环境。集群内的企业可以吸收集群的共有知识,共享集群信息,并享受由集群效应所带来的资源优势、协同优势与品牌优势。

不同的服务网络环境会产生差异极大的行为模式、系统结构、默会知识等,从而对环境中的企业间协同网络结构关系造成影响。生产性服务企业应首先对其所处的服务网络环境进行识别,在此基础上建立相对持久的企业间关系。同时,需要明确自身在服务网络环境中的位置和角色,以便选择合适的关系对象与协作策略,更好地发挥自身优势,形成自身在生产性服务业创新集群中的独特影响力。

(二)输入输出子系统

为了更好地迎合来自制造环节的需求,生产性服务企业间关系运作的过程需要制造输入,更确切地说是有关制造工艺、规格、技术、材质等诸方面的知识与信息输入。制造相关信息的输入所解决的是“做什么”,即What的问题。这实际上界定了制造与生产性服务环节之间的界面规则与接口标准。生产性服务企业间的合作需要以这些信息为依据,彼此之间的合作创新也不能够超越既定的信息限制。制造相关知识的输入所解决的是“怎么做”,即How的问题。生产性服务企业在如何与制造企业对接、如何提供满意的服务方面,并不具有完备的知识结构,很多相关知识需要从制造企业获取,例如研发中的某些核心知识模块,生产性服务企业可能要向制造企业购买才能够获得。

在获取了制造企业的知识和信息,并完成了生产性服务企业之间的协同服务创新之后,生产性服务企业即可以输出异质性生产服务。尽管服务输出是关系系统运作的最后一环,但并不代表系统的终结。在服务输出的同时,制造企业会对接收到的服务状况进行反馈,这可能包括满意度、存在的问题、可以继续改进的方面等。有关服务状况的信息反馈到关系系统以后,会推动企业之间新一轮的知识互溢与整合,以完成对原有服务的修正或优化。

(三)关联界面

关联界面是生产性服务企业间发生关系时相互作用的通道、媒介或规范,是企业间协同网络关系形成与演化的重要途径,构成了企业之间关系嵌入的平台,用以解决生产性服务企业间的协同服务提供。关联界面集中体现了利益合作各方互惠、信任、委托与协作的联系性,是整合网络资源、提高企业运作效率的核心机制。生产性服务企业通过关联界面这一作用平台,实现了广泛的信息、知识与能力的联结,促成了企业间不同紧密程度的合作。

关联界面的构成包括有形的要素,如各企业进行沟通的相关部门和机构、参互联络的人员等,也包括无形的要素,如保持或增进联系的技术、促进关系维持与深化的机制、制度等。正是由于无形要素的存在,关联界面会表现出非显性、粘滞性、层次性、动态性等特征,这也是关系资源难以模仿的原因之一。随着关系的不断深化,企业间的相互作用越来越强,彼此信息的隐秘程度逐渐降低,由于信息外泄而导致的商业风险不断加大,关联界面效力也势必受到挑战。同时,信息的外泄并没有完全抵消信息不对称,由此而引起的交易成本依然较高。为此,需要通过规则改进、动态制衡等手段对关联界面进行优化。

(四)关系嵌入

识别服务网络环境的目的是在明确企业角色的同时嵌入企业提高竞争力所需要的要素。关系嵌入使参与者的动机由对即时经济利益的狭隘追求,转向以信任和互惠来丰富企业间的关系[16]。生产性服务业创新集群内企业间协同网络结构关系的嵌入模式可分为信息嵌入、知识嵌入和结构嵌入。信息嵌入是企业间要素嵌入的最初形式,企业通过获取相关信息,对服务网络环境进行识别,并形成与其他企业之间的信息交换与整合利用关系。为了强化企业间协同作用,向制造企业提供更好的中间服务性投入,企业间进而需要知识嵌入。在前因变量和结果变量(协同作用)之间,知识嵌入作为重要的干预机制(调停者)发挥作用[17]。结构嵌入是企业间较高层次的关系嵌入,指企业间相互重合的程度[18],其性质和程度为多数相互作用的发生提供了背景[19],而且与其他的嵌入相比,结构嵌入更趋向于稳定[20]。可以发现,三种模式的嵌入程度是依次增强的。

(五)关系特性

(1)系统开放性。生产性服务业创新集群企业间的协同网络结构是一个开放系统,与外部环境之间始终保持着知识与信息的交流与传递。系统不断吸收来自外部的知识养分,同时向外部传递编码化的知识与信息。系统的开放性保证了协同网络结构内知识的持续更新,也有利于新创知识的即时试错,使关系系统始终维持良好的运作状态。

(2)结构耦合性。协同网络结构具有松散的耦合性特征,服务知识的创造完全在规则化的运作体系下得以实现。耦合性既确保了知识边界的明晰,避免了知识产权的纷争,又使得知识可以在外部实现融合,进而创造出协同作用下的新知识。

(3)界面柔性。协同网络结构下的关联界面具有较大的柔性,能够根据知识结构、任务模式、规则要求的变化而相应调整。在应对环境剧变或竞争对手策略的突然性转变等问题上,柔性的界面能够为协同网络结构关系的维持与升级、关系价值的创造提供较大的便利。

(4)要素互补性。生产性服务企业间的知识协同很大程度上来源于要素的互补性。互补性不仅是生产性服务企业之间寻求合作的根本动力,也构成了维系协同网络结构关系稳定的重要力量。

五、结语

生产性服务业的飞速发展及其对区域经济的重要作用[21],使得有关生产性服务业的研究备受理论界的关注。本文在现有研究基础上,对生产性服务业创新集群中企业间关系结构进行了初步分析,提出生产性服务业创新集群企业间关系结构是一种协同网络结构,其规制方式主要是正式与非正式的规则,这也使得这类结构对行政权力只具有轻度依赖。生产性服务企业之间主要通过知识和信息相联结,具有较高的关系复杂性和关系重要性。同时,这一关系结构会随着项目的不同而发生变化。进一步地,本文构建了生产性服务业创新集群企业间协同网络结构模型,主要包括服务网络环境、输入输出子系统、关联界面、关系嵌入、关系特性五个方面。本文作为探索性研究,主要采用了定性的理论推演方法,还有待进一步的案例分析与大样本检验。

[参考文献]

[1] Antonelli C. Localized Technological Change, New Information Technology and the Knowledge-based Economy: The European Evidence[J]. Journal of Evolutionary Economics, 1998, 8:177-198.

[2] Windrum P, Tomlinson M. Knowledge-intensive Services and International Competitiveness: A Four Country Comparison[J]. Technology Analysis and Strategic Management, 1999, 11(3):391- 408.

[3] 程大中.中国生产性服务业的水平、结构及影响——基于投入—产出法的国际比较分析[J].经济研究,2008(1):76-88.

[4] Coffey W J. The geographies of producer services[J]. Urban Geography, 2000, 21(2): 170-183.

[5] Oliva R, Kallenberg R. Managing the transition from products to services[J]. International Journal of Service Industry Management, 2003,14 (2): 160-172.

[6] 胡晓鹏.生产性服务业的分类统计及其结构优化——基于生产性服务业与制造业互动的视角[J].财经科学,2008(9):86-94.

[7] 原毅军,耿殿贺,张乙明. 技术关联下生产性服务业与制造业的研发博弈[J].中国工业经济,2007(11):80-87.

[8] Greenfield H. Manpower and the Growth of Producer Services[M]. New York: Columbia University Press, 1966.

[9] Browning C, J Singelman. The Emergence of a Service Society[M]. Springfield,1975.

[10] Daniels W. Service Industries[M]. Great Britain:Cambridge University Press,1985.

[11] Illeris S. The service Economy: A geographical approach[M]. Roskilde University Denmark, England: John Wiley & Sons Ltd. 1996.

[12] 刘顺忠.对创新系统中知识密集型服务业的研究[J].科学学与科学技术管理,2005(3):61- 65.

[13] 魏江,沈璞.知识密集型服务业创新范式初探[J].科研管理,2006(1):70-74.

[14] 郝斌,任浩,吴轶轮.信息技术对企业间关系结构的影响:基于产业视角的分析[J].外国经济与管理,2009(3):9-15.

[15] Williams Trevor. Cooperation by design: structure and cooperation in interorganizational networks[J]. Journal of Business Research, 2005(58): 223-231.

[16] Powell W W. Neither market nor hierarchy: network form of organization[J]. Research in organizational behavior, 1990, 12:295-336.

[17] Nielsen B B. The role of knowledge embeddedness in the creation of synergies in strategic alliances[J]. Journal of Business Research, 2005, 58: 1194-1204.

[18] Wellman B. Studying personal communities in: P.V. Marsden and N. Lin, eds[R]. Social structure and network analysis (Sage), 1982.

[19] Granovetter M S. Economic action and social structure: the problem of embeddedness[J]. American Journal of Sociology, 1985, 91:481-510.

[20] Feld L Scott. Structural embeddedness and stability of interpersonal relations[J]. Social Networks, 1997,19:91-95.

[21] 陈淑祥,王博.国内外区域中心城市现代服务业发展路径比较[J].重庆工商大学学报(社会科学版),2007(4):34-38.