人力资源管理执行过程中政策一致性的形成机理探讨

丁宁宁 傅 升

摘要:文章在对人力资源管理执行研究进行了回顾的基础上,提出了两个目前研究的基本特点,首先人力资源执行研究可以以过程观和管理者行为观两种视角进行划分;其次目前人力资源执行研究都认为执行中的政策一致性是提高执行效率的必要条件。由此,文章基于过程视角和管理者行为视角的整合,提出了一个综合的理论框架,来分析了管理者在人力资源执行过程中的角色和行为,并给出了不同人力资源执行中政策一致性的基本形态,大致上勾勒了在人力资源管理执行过程中政策一致性的形成机理。

关键词:人力资源管理;人力资源管理执行;政策一致性;管理者角色行为

一、文献综述与理论回顾

1已有的研究综述。早期的有关人力资源执行的研究一般沿袭既有战略人力资源管理研究的思路,并将注意力集中在人力资源政策和实践措施上。这样做有以下两个好处。首先既能充分使用已有研究的成果。其次又可以尽可能的将假设中认为必然存在的因果关系细化分析,这符合理论发展的要求。

如研究人力资源执行问题的人手点,首先是由Wright提出来的,他是这样进行分析的,“人力资源政策代表了组织单元的一定目标,人力资源活动则是这些程序、过程技术在组织中的实际操作,目标中的人力资源活动只是代表了企业意图,而对实际活动进行评价比对意图政策更加有效”。

Shaista E.Khiiii则认为人力资源管理的执行可能大大不同于人力资源管理的预期:始终如一的执行能增加员工对人力资源管理的满意度。这和组织的绩效是正相关的。人力资源管理部门和管理人员通过关注其组织内部的实际执行措施,而继续致力于和支持发展有效的人力资源管理系统是至关重要的。

随着研究的深入,和上述人手角度不同,还有一些研究者认为各级管理者人力资源管理的实施者,因此以基于管理者行为视角对人力资源执行问题进行了探索。

John Purcell和Sue Hutchinson的研究强调了基层管理人员在人力资源管理措施实施中的作用,之所以强调基层管理人员的作用。首先是因为大量的对人力资源管理和组织绩效间关系的研究没有注意到连接政策投入和绩效产出的因果链,在人力资源实践黑盒子中的关键环节就是人力资源措施是如何以有利于雇佣机构的方式影响员工态度并且改进员工绩效的:其次则由于被雇员感知或经历的人力资源措施,将在越来越大的程度上由各级管理者特别是负有直接监督责任的基层管理人员(FLMs)来传达或制定,在人力资源政策上所正式要求的和被基层管理人员所实际传达的存在差距,很大程度上都受到基层管理人员的影响。

Patrick M.Wright等人将这一问题的原因归结于不同管理者对人力资源管理各问题的认识不同,尤其是人事经理和生产经理之间的认识差别所引起的。Wright认为人力资源需要做出更多努力来通过影响、培训以及交流来配合生产经理使他们更有效地利用这个依赖于人力资源管理功能建立起的系统,而生产经理参与到设计过程中来可能是一个确保他们对于输送结果满意的方式。

2概括和总结。总之,目前,对人力资源执行问题的研究,有两种路径。第一是沿袭战略人力资源管理研究的一般思路,第二种则更加注重揭示人力资源管理和企业绩效之间的间接作用机理。研究视角也更加多元化。为此,我们认为,当前的人力资源执行研究可以分为过程观和管理行为观两种不同的类型。前者更强调人力资源执行与企业绩效之间的直接关系,采取的基本路径是将人力资源执行问题转化为人力资源政策、实践措施的转化过程进行研究:而后者则更加注重在执行过程中的具体问题,在这类研究中,管理者的行为和行为产生原因成为研究的重点。

二、从综合视角对人力资源执行研究的分析

尽管对人力资源执行的研究是从两个截然不同的方向进行的,但这两个不同的研究方向在研究前提上有两个重要的共同点:首先,这两种路径都是在如何更好的支持企业绩效的框架下展开研究的,区别在于是前者更强调直接的绩效支持作用,而后者则深入挖掘间接的绩效支持作用机理;其次,两种研究都是针对人力资源政策和实践

措施进行的,区别在于前者认为企业的人力资源政策和实践措施是给定的,而后者则更强调管理者行为和人力资源政策和实践措施之间的关系及互动过程。

措施进行的,区别在于前者认为企业的人力资源政策和实践措施是给定的,而后者则更强调管理者行为和人力资源政策和实践措施之间的关系及互动过程。

另外,从企业角度来看。人力资源管理政策的制定是一个由指导原则到具体细则的过程,而在这个过程中,不同层次的管理者会根据指导原则选择政策目标、根据政策目标建立制度、根据制度运行职能、根据职能选择技术。这个过程。是企业将预期的(Intended)人力资源管理体系转化为事实上的(Implemented)人力资源管理体系的过程,而这两者是否一致,差距如何直接决定了人力资源管理政策的执行效率。如果在落实过程中,不同层次的人力资源管理政策之间能够保持其系统一致性,则可以将战略意图中人力资源支持企业绩效方式的关键特征稳定下来。由此可见,政策一致性成为提高人力资源执行效率的必要条件。

三、整合性的理论框架的提出

在此,我们提出一个整合性的理论框架。进一步将已由的人力资源执行研究进行整合。首先由于两种研究路径都将人力资源政策和实践措施作为研究对象,我们从人力资源管理政策和实践措施角度来分析人力资源管理执行中的一系列问题。其次,我们认为不同层次的管理者都在进行人力资源政策和措施选择。管理人员制定人力资源管理政策时会依据一定的标准进行,这种标准可以看作是用来评价政策制定优先权或者手段的基准,一般由两个来源,其一是受到企业自身状况限制,其二则受到个体认知状况限制;最后,我们认为人力资源执行问题的研究,大都与落实过程中的政策一致性有关,因此,以如何产生政策一致性为研究目标。可以更好的统合相应研究的思路。

1用来解释某一层次上人力资源管理政策和措施如何制定的理论模型。显然,不管是高层管理人员,中层管理人员还是基层管理人员,其对人力资源管理政策的具体化都不是随意的。我们结合知识与能力理论,战略人力资源管理理论,价值管理理论,提出了一个基本模型(见图1),来解释某一层次人力资源管理政策是如何安排的。

(1)企业内部的积累惯例的引入。人力资源管理政策的执行,是依靠一系列的基本活动而进行。这些活动主要涉及到的包括价值判断类活动,监督控制和激励活动。信息沟通、行为协调类活动等。当这活动能够被企业大部分的员工所接受时,企业的治理是相对有效的。在这种情况下,这些活动得以稳定不断重复进行,它以“一种自我实施的方式制约着参与人的策略互动,并反过来又被他们在连续变化的环境下的实际决策不断再生产出来”。

由此,这些活动已经不仅仅成为组织实施的结果,而逐渐成为组织实施相应政策和措施的保障。在企业理论中,这种企业组织活动中不断重复

而有效的活动方式和技能,是企业保持日常经营活动稳定和有序的基础,被称为企业行为惯例。

行为惯例不是隔离的,而是具有连贯性,在惯例的内部层面,当惯例涉及多个人的行为时。为了保证活动的效果,惯例本身就已经成为协调机制。连贯性的惯例在不断运行的过程中,逐步具有简单化和同质化的特征,并且促进某种企业成员的共同的心智模式的形成,使得其对环境的知觉具有一定的选择性偏好。这种选择性偏好实际上成为企业管理者对人力资源问题进行判断的共同前提。

(2)管理者的认知状况和价值理念。不同层次的人力资源政策安排的主体是各级的人力资源管理者,处理的也是不同层次上的具体问题,但处理企业和员工关系的一系列人力资源管理执行活动,是由管理者主观进行的决策活动。因此各层次人力资源政策安排具有共同的特点。这些决策活动首先会受到企业各层次管理者的认知状况的影响。这种认知特征包括年龄,性别,个性特征等特点;、其次会受到包括知识、经验等人力资本状况的影响;最后受到不同管理者的价值理念所影响。

(3)内部依赖的编码体系和人力资源管理政策的安排。企业知识理论认为企业的内部知识积累状况影响企业的判断标准以及企业解决问题的方式。内部知识和积累可以看作是一个在整个层级中的更高层面上的以知识为基础的资源间的组合(Grant,1996),而基于内部知识的协调活动,可以影响企业不同层级和层级之间的关系,并形成资源和知识配合作用的生产方式。

人力资源管理政策的安排也受到企业内部知识积累状况的影响。而且由于企业中的知识具有分散性的特征。协调性活动很大程度上是有关主体在根据自身的判断来进行,因此会带有或多或少的主观性特征。对人力资源政策的各个影响方可能产生交互,但也有可能是互相冲突的。

为了简化分析,在这里。我们接受企业能力理论和组织文化研究的相应观点,将企业当前进行判断的标准看作一种预先设定的编码体系,这种编码体系是建立在企业共有知识基础之上的。是行为或者是其他社会代理的结果,或者是社会环境的回应判断。

企业政策界定时总会面临各种互相冲突的情境,有了一定的判断的依据。就可以在冲突的目标中做出权衡。安排先后次序,并给出资源安排方式。一般来讲,外部的环境越不确定,可能碰到的相互冲突的策略决策就越大。同样。人力资源政策安排也可以看作是一种价值判断活动,有了一定的社会效用标准和预先决定的编码体系,政策准则确定问题就转化为形成一系列可接受的主观标准问题。

这样,我们就可以利用上面提出了理论模型来对某一层次的人力资源管理政策安排问题进行解释。企业对人力资源政策的安排基于两种判断前提进行,其一就是企业共同的价值判断前提,它主要可以由企业内部的积累惯例来代表,其二是受到该层次的管理者的认知和经验所影响。在对具体问题的处理上,尤其是到了执行层面,员工和企业之间的互动会以各种不同的形式表现出来,管理人员必须在越来越多的冲突问题中进行权衡抉择,人力资源管理政策的安排就是在管理者根据自身的认知和企业目前的协调规则进行相机决策的结果。

可见,如果企业中如果能够形成一种自上而下的内部一致的判断准则,管理人员就可以按照这种判断准则对不同事项进行权衡。并做出抉择。最终有效落实企业层面的人力资源管理政策安排策略。由此,我们可以进一步分析在人力资源管理执行过程中如何形成政策一致性。那么,在不同层次的人力资源管理政策安排中会有哪些不同形态的人力资源管理政策一致性呢?

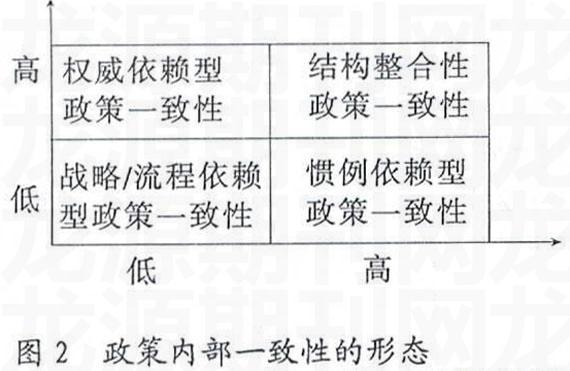

2政策内部一致性的形成和基本类别。上面我们认为人力资源管理政策的安排的影响因素可以从两个角度来刻画,其一是不同层次管理者对政策认知的一致性,其二是企业内部用来协调人力资源管理一系列问题的行为惯例。为了进一步刻画企业内部政策一致性的形式。我们将企业内部协调惯例的强度分为高强度和低强度两个维度,而将管理者认知一致性的水平也分为高水平和低水平,这样就可以将人力资源管理政策的内部一致性划分为四种不同的形态(如图2所示)。

当管理者认知一致性水平较高,而企业内已有的契约协调惯例水平较低时,我们认为这种政策一致性的形态可以以权威依赖型来命名。在这种情况下,由于认知水平较高,而内部已有的协调惯例对系统管理意图的落实影响也不大,高层的管理意图较容易贯彻到低层。

当管理者认知一致性水平较低,而企业内已有的契约协调惯例水平较低时,我们认为这种政策一致性的形态可以以战略/流程依赖型来命名。在这种情况下。企业人力资源管理政策的内部一致性很难在人力资源管理系统中自发形成,更多可能的状况是根据外部要素。譬如说是战略安排。生产安排等内容来进行相机选择。如果战略能够形成一贯性的政策安排。受到战略影响。内部也会有和战略安排相适应的一致性形态。

当管理者认知一致性水平较高,而企业内已有的契约协调惯例水平也较高时。我们认为这种政策一致性的形态可以以结构整合型来命名。在这种情况下,由于认知水平一致性程度较高,系统管理意图的落实已经具备了坚实的基础。这时,如果内部已有的协调惯例的方向与管理意图的安排思路一致,那么政策不仅能在制度、措施、办法上取得一致性,还能进一步形成组织内在的协调能力,成为竞争优势的来源。但如果内部已有的协调惯例的方向与管理意图的安排思路不一致。那么协调惯例的刚性会阻碍管理意图的有效落实。这时需要进行统筹考虑,通过逐步的引导,结构性的调整来使管理政策形成内部一致性的状态。

当管理者认知一致性水平较低。而企业内已有的契约协调惯例水平较高时,我们认为这种政策一致性的形态可以以惯例依赖型来命名。在这种情况下,由于认知水平较低,人力资源管理的政策安排更多是依据内部已有的协调惯例来选择的,内部一致性也是由于协调惯例在长期的工作活动中能够稳定的进行才形成的。

四、结论

政策一致性是提高人力资源执行效率的必要前提。理解政策一致性的产生过程和基本形态有助于进一步揭示人力资源执行的运作机理。本文整合了目前从过程视角和管理者行为视角对人力资源执行相关问题的研究,并提出了一个综合的理论框架,用来分析人力资源执行的一般运作过程和企业如何取得人力资源执行中的政策一致性。本文的结论有助于更进一步打开人力资源管理运作的黑箱。并有助于管理者明确人力资源各层次管理活动是如何形成一个统一的体系的。