苜蓿干草收获技术研究

董志国,李学森,宋传胜

(1.新疆畜牧科学院草业研究所,乌鲁木齐 830000;2.新疆巩留县畜牧局)

苜蓿是我国三元种植结构的首选饲料作物(张玉发,1999)[1]。苜蓿干草因加工简单、成本低、耐保存等特点而成为当前奶牛业用量多和市场需求量比较大的草产品[1]。按照常规粗放收获,苜蓿干草营养损失严重;相反,在苜蓿干草调制的每个环节减少细节损失,则可以最大限度地降低损失。因此,为确保高产基础上获得优质草产品,研究苜蓿调制的新技术显得尤为重要。

新牧1号杂花苜蓿是育成品种,在当地种植面广、产量高、抗逆性强。为了探索获得高产优质低损失的新牧1号杂花苜蓿干草产品,特进行苜蓿收获技术的相关试验。

1 试验地概况

试验地位于新疆昌吉市天山畜牧有限公司奶牛场,地处北纬 44°02′09″,东经 87°07′28″,海拔 700 m;≥10 ℃积温3 553℃,年均温6.7℃,极端最高温41.7℃,极端最低温-36.8℃,年降水量161.3 mm,年蒸发量2 361 mm,相对湿度62%;无霜期171 d,年日照时数2 936 h,冬季积雪厚度21.3 cm。土壤为栗钙土,pH值8.4。

2 材料与方法

2.1 材料 供试品种为新牧1号杂花苜蓿,刈割期为开花初期。

2.2 方法

2.2.1 留茬高度采用小区试验,小区面积10 m2(2.5 m×4 m),2005年4月播种,条播,行距30 cm。播量每小区10 g。播前各小区施底肥,播后镇压。第2年春春耙。每年刈割3次。每茬草浇2次水,整个生育期内进行人工清除杂草。

试验采取 0 cm、3 cm、5 cm、8 cm、10 cm 五个水平的高度对苜蓿留茬,随机分为5组,每组3个重复,每茬测定株高和产量,测定株高在刈割前进行。每个重复测10株。刈割后每块地留取500 g样本,晾干后,测定干鲜比、茎叶比。

越冬率于次年4月10日—5月20日观察测定,返青60%以上为返青期。每小区定点选取1 m长样段,3次重复测定越冬率。

2.2.2 干燥试验 试验于第2茬初花期进行,采用机械压裂和自然晾晒方法,并在不同时间翻晒。机械压裂采用割草压扁机作业,自然晾晒为人工刈割,刈割高度相同。试验前随机选取刈割后鲜草用于不同处理,每个处理1 kg,每组3个重复,同时测定初水分;用烘干法测定失水率,并统计24 h新牧1号苜蓿失水率;晾晒24 h后,收集掉落叶片,计算叶片损失率。

2.3 测定内容 产草量:每年刈割3茬,连续测定2年;干鲜比:鲜样风干重/鲜样总重×100%;茎叶比:风干样茎秆重/叶片重×100%;失水率:散失水分/初水分×100%;叶片损失率:损失叶片重/风干总重×100%;越冬率:越冬后成活株数/总株数×100%。

2.4 化学成分分析 干物质用烘干法测定,在60℃下烘干48 h。粗蛋白质用凯氏定氮法测定。中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维用范氏法测定。

3 结果与分析

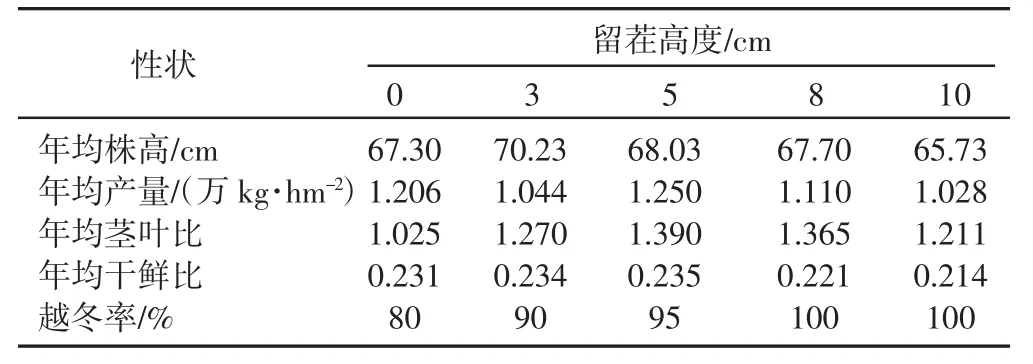

3.1 农艺性状 两年试验结果表明,留茬0 cm茎叶比最小;留茬3 cm植株株高较高;留茬5 cm草产量维持较高,2年累计产草量高达12 504.6 kg/hm2,远远高于0 cm及3 cm留茬高度产草量,而且5 cm留茬干鲜比高于其他留茬高度。0 cm茎叶比较小,株高不高,产草量也不是最高,说明齐地刈割后再生植株的叶量相对增加,植株相对细嫩,但由于根颈或许被破坏,所以影响了株高的增长。留茬3 cm,植株株高最高,但产草量相对比5 cm低很多,原因尚且不明。留茬5 cm草产量维持较高,说明5 cm刈割高度具有持续高产的特性。结果见表1。

表1 苜蓿农艺性状

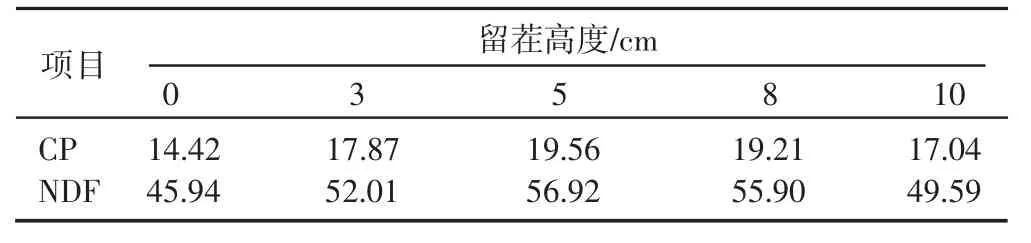

3.2 营养分析 表2结果表明,留茬高度5 cm时,苜蓿草的CP含量最高,齐地刈割最低,因为根部粗纤维含量高且占有植株的相当比重,故齐地刈割CP含量最低。10 cm留茬高度虽然相对5 cm茎秆成分有所增加,但苜蓿草的CP含量却没有增加。

表2 不同留茬高度植株营养变化%

留茬5 cm高度时,苜蓿草的NDF含量最高;留茬0 cm高度时,苜蓿草的NDF含量最低。由于留茬0 cm高度时CP含量不高,且株高也不高,说明齐地刈割后植株较为细嫩,就持续利用来说,其效果是比较差的。留茬5 cm高度时苜蓿草的CP含量和NDF含量均最高,说明此刈割高度最有利于营养物质的积贮。

但是无论什么部位,茎秆中CP含量低于叶片中的,而粗纤维含量则相反。因此叶片占全株比例越大,则营养价值越高,反之亦然。因此,留茬高度5 cm时,或许再生植株保持了叶片和植株的最佳比例,从而获得比较高的蛋白质含量。

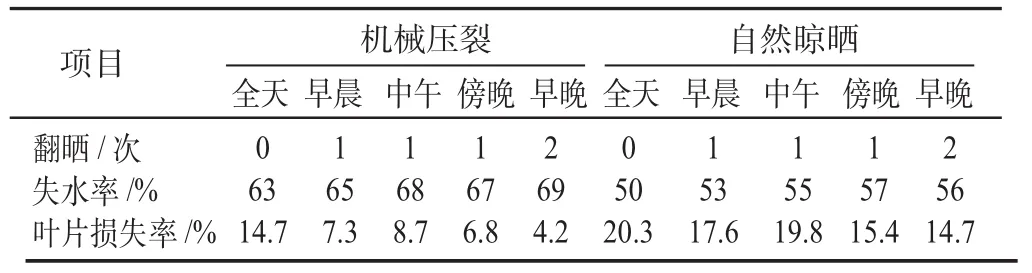

3.3 干燥效果 从表3可以看出,当地33℃气温下,原料初水分为78.2%情况下,机械压裂处理组的失水率明显高于自然晾晒组;翻晒处理失水率高于不经过翻晒处理的。而且,机械压裂+早晚各翻1次处理组干燥速度最快,失水率达69%。

机械压裂处理组的叶片损失率明显低于自然晾晒组,其中机械压裂+早晚各翻1次组叶片损失率最低,仅4.2%。说明机械压裂处理破坏了茎秆的角质层和细胞壁,使水分散失加快。一般中午光线较强,气温也高,对水分散失有利,但对保存叶片存在很大挑战,选择早晚阴凉甚至是潮湿的情况下进行翻晒,既加快水分散失、保证了上下草层干燥程度一致,实现了茎叶同步干燥,叶片青绿,又不至于在翻动过程中损伤叶片和嫩枝,保证了植株的完整,较好地保持了苜蓿干草的营养品质。

表3 不同处理对苜蓿失水率及叶片损失率的影响

3.4 越冬率 由表1可以看出,齐地刈割越冬率最低,留茬8 cm和10 cm越冬率均为100%。齐根刈割破坏了根颈,影响了植株再生和干物质积累,故返青成活率低。虽然齐地刈割处理的植株株高和产草量并不是最低的,5 cm留茬高度越冬情况也不差,但为了保证越冬需要,最后一茬应保留8 cm以上高度,既不影响产草量,又保障了来年再生。

4 讨论

4.1 刈割制度 齐地割草当年可以获得较高的产草量,但是由于破坏了根颈,势必影响以后的持续利用。但有的地区多年采取齐地刈割越冬的制度,据说齐地刈割可防除杂草和病虫害,再生草的高度均一,草质好[2],实践中有待进一步验证。

刈割制度成为影响苜蓿安全越冬的重要因素,低温冻害已成为制约我国北方苜蓿草地成功建植和草地可持续利用的关键问题。其中,最后一次刈割时间对苜蓿越冬性影响较大,一般认为刈割应在霜冻前的4~6周进行(王钦,1995)。因此,最后一茬应保持适当高度以利于苜蓿过冬,这样有利于根颈内碳水化合物(TNC)的累积和储藏。另据介绍,在秋季干旱和冬季降雪偏少的年份,覆土、浇冻水等措施也是苜蓿越冬的必要环节。

4.2 刈割频度 苜蓿百株开花率在10%以下进行收割,刈割时,留茬高度应控制在5 cm,刈割频度为春至夏天间隔 30~40 d,盛夏至秋季 40~50 d[3]。本试验刈割频度保持在50 d左右,获得了良好的收获效益。

4.3 干燥制度 在常规田间干燥收获条件下,因叶片脱落以及其他作用所造成的干物质损失及日光光化作用造成的胡萝卜素损失超过50%[3]。

试验证明,在10%初花期刈割,采取机械压裂和早晚各翻1次处理,可以增加苜蓿干燥速度(是常规干燥速度的3倍),减少了呼吸和酶作用所造成损失的20%;利用早晚阴凉天气打捆,比常规晾晒及打捆降低叶片损失率13.2%(常规晾晒叶片损失率达20%)。比常规减少干物质损失50%左右,粗蛋白损失降低15%以上,比常规田间收获干燥提高3.3个百分点,其带来的经济效益是相当可观的。

4.4 周转制度 不适宜长期贮存。长期贮存后营养价值下降,适口性也差。因此,在干草利用上,应加快干草周转率,这样可以降低贮藏过程中营养损失的5%左右[4]。

[1]刘建新.干草秸秆青贮饲料加工技术[M].北京:中国农业出版社,2003:15-143.

[2]杨青川.苜蓿生产与管理指南[M].北京:中国林业出版社,2003:103.

[3]葛正焱,吴云荃.苜蓿规模种植、生产和加工的几个问题[J].中国草地,2000(1):70-72.

[4]刘兴元.优质苜蓿草捆加工生产技术的研究[J].草业科学,2001,18(2):8-10.