2009年2 045名中国儿科医生循证医学知晓度横断面调查

张 萍 丁俊杰 陈贞华 张崇凡

1996年,师从国际循证医学创始人Sackett教授的复旦大学上海医学院王吉耀教授将Evidence-based medicine翻译成“循证医学”,并在中国医学期刊上发表了中国第1篇《循证医学与临床实践》的文章。1999年3月,经国际Cochrane协作网注册,在原华西医科大学成立了中国Cochrane中心,嗣后随着部分大学循证医学中心的建立,循证医学的理念和实践在国内医生中得到了很好的普及和传播。2006年《中国循证儿科杂志》编辑部在中国儿科医生中以巡回讲座的形式大规模进行循证医学知识的宣传,到2009年末,共在中国近30个大中城市进行了89场、达9 000多儿科医生聆听的、有关循证医学知识方面的巡回讲座。2006至2007年以循证医学基本概念为主题,2008年以循证指南的制定策略和方法为主题,2009年以临床证据评价方法为主题。基于全国近1/6人次的儿科医生参加巡讲的背景,有必要建立一个以2009年中国儿科医生人群的循证医学知晓度的基线数据,以便于将来做同类或队列研究时有可资对比的基线数据。

1 方法

本次横断面调查由《中国循证儿科杂志》编辑部主办,上海强生制药有限公司协办,以现场问卷调查的方式实施。

1.1 利益关系的说明 本次调查是在2009年临床证据评价全国巡回讲座活动中开展的,巡讲城市的选择和聆听对象的邀请充分顾及了协办公司的要求。问卷中循证医学知识知晓度的选题内容与协办公司的产品不存在利益冲突。

1.2 研究现场和时间 预先选取2009年临床证据评价的巡讲城市如下:上海、济南、天津、沈阳、苏州、南京、重庆、成都、北京、长沙、宁波、杭州、温州、南昌、福州、广州、厦门、深州、武汉、郑州和昆明,并作为本次横断面调查的实施城市。横断面调查起止时间为2009年4月28日至7月18日。

1.3 研究对象 各城市巡讲前2周,上海强生制药有限公司向预先选定城市的儿童专科医院或成人医院儿科的医生发出邀请函。调查对象所在医院的等级、职称、学历和工作年限不限。调查样本量根据各城市儿科医院的规模和儿科医生的数量预设为100~200名。

1.4 问卷设计和主要内容

1.4.1 问卷设计 鉴于对知识知晓度或同类研究没有标准模式,本次横断面调查问卷由《中国循证儿科杂志》编辑部自行设计,为不记名问卷。并以上海和济南作为预调查城市,根据预调查结果对问卷进行修改,形成最终问卷开展其余城市的调查。

1.4.2 问卷内容 共20项。1~4项为应答者的一般情况,均为单项选择题,①学历:大专、本科、硕士和博士;②工作年限:<2年、~5年、~10年和>10年;③职称:住院医师、主治医师、副主任医师和主任医师;④所在医院等级:一级、二级和三级。4项涉及循证医学知晓度方面的问题,包括:⑤是否听过循证医学讲座:是或否;⑥是否将循证医学的证据应用于临床工作:是或否;⑦临床决策的最主要依据:自己的经验、教科书、临床指南、上级医生意见、专题讲座、学术会议、论著和综述;⑧通过阅读论著摘要后确定要阅读全文的顺序:结果、前言、讨论和方法,其中⑤和⑥为单项选择题,⑦为多项选择题,⑧为排序题。以上为本文分析内容。另外问卷还有3项涉及文献的获取途径,4项涉及“中国0~5岁儿童病因不明的急性发热诊断处理指南”、4项涉及巡讲活动组织安排的满意度和1项涉及巡讲专家教学水平评价的内容,不在本文分析之列。

1.5 数据收集、整理和质量控制 在2009年每场临床证据评价巡讲学术报告前,由《中国循证儿科杂志》编辑部编辑向被调查者讲解问卷的主要内容和填写方法。在学术报告结束后当场并统计问卷数(回收问卷),为保证问卷的回收率,对参与调查的儿科医生在问卷回收的同时赠送礼品1份。巡讲聆听人数以上海强生制药有限公司登记报到表统计作为发放问卷数。废卷为填写调查问卷少于7/20项者或字迹模糊无法辨认者。全部巡讲活动结束后对回收问卷以时间顺序进行编号,统一时间由编辑部的编辑和复旦大学附属儿科医院研究生各1名进行数据的双份录入Excel文件。并以Excel软件编写一致性检查程序进行检验,不一致的数据核对原始问卷进行修正。

1.6 统计学方法 本文分析的调查问卷①~⑧题分析数据以实际应答题目人数为基数进行统计。计数资料以百分比表示,率的显著性采用χ2检验。对问卷中⑤~⑧项按调查者的学历、职称、所在医院等级和工作年限进行分层分析。采用SAS 8.0软件进行统计分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般情况 鉴于预调查问卷修改内容不多,故上海和济南预调查的问卷也纳入分析。发放问卷2 182份;回收2 102份,其中废卷57份;有效问卷2 045份进入分析。调查人群中大专学历191/2 032名(9.4%)、本科1 283名(63.1%)、硕士502名(24.7%),博士56名(2.8%);住院医师678/1 983名(34.2%)、主治医师556名(28.0%)、副主任医师471名(23.8%)、主任医师278名(14.0%);一级医院150/2 020名(7.4%)、二级医院641名(31.7%)、三级医院1 229名(60.8%);从事儿科临床工作<2年399/2 035名(19.6%)、~5年362名(17.8%)、~10年259名(12.7%)、>10年1 015名(49.9%)。

2.2 参加循证医学讲座情况 2 023名中401名(19.8%)未听过循证医学讲座、965名(47.7%)听过1~2次、657名(32.5%)听过3次或以上。分层分析结果显示,随学历、职称、所在医院等级和工作年限的升高,听过循证医学讲座的比例呈显著上升趋势,χ2分别为16.76,119.87、34.50和103.15;P分别为0.010、0.000、0.000和0.000(表1)。

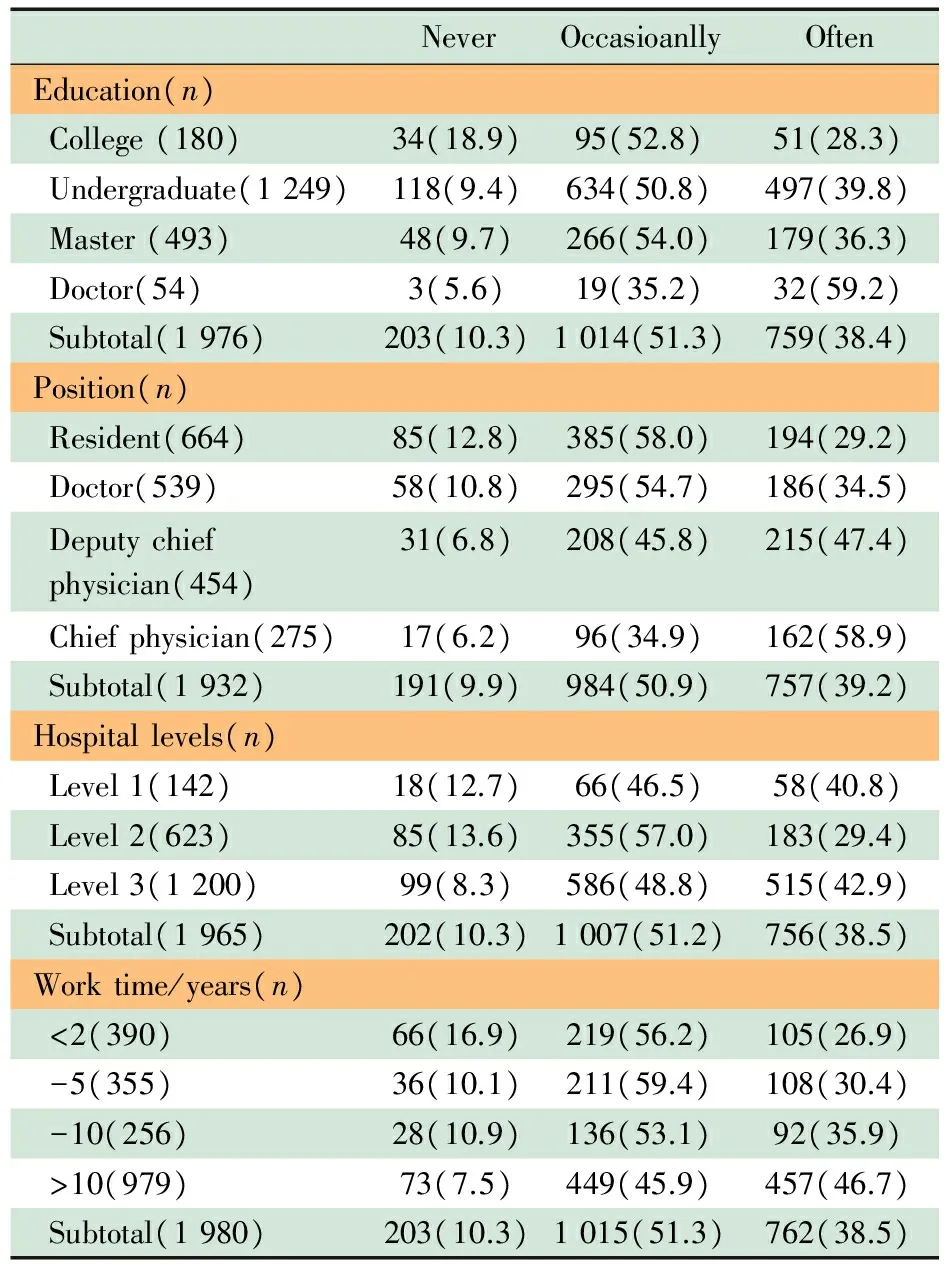

2.3 循证医学证据应用于临床的情况 1 988名中205名(10.3%)从未将循证医学证据应用于临床,1 021名(51.4%)偶尔用于临床,762名(38.3%)经常用于临床。分层分析结果显示,随学历、职称、所在医院等级和工作年限的升高,将循证医学证据经常应用于临床的比例呈显著上升趋势,χ2分别为30.76,93.32、38.23和73.76;P均为0.000(表2)。

表1 聆听循证医学讲座儿科医生的分层分析结果[n(%)]

Tab 1 The results of stratified analysis for listening to lectures on evidence-based medicine[n(%)]

01-2times≥3timesEducation(n)College(188)44(23.4)95(50.5)49(26.1)Undergraduate(1269)248(19.5)623(49.1)398(31.4)Master(497)96(19.3)224(45.1)177(35.6)Doctor(56)8(14.3)19(33.9)29(51.8)Subtotal(2010)396(19.7)961(47.8)653(32.5)Position(n)Resident(677)193(28.5)332(49.0)152(22.5)Doctor(551)97(17.6)291(52.8)163(29.6)Deputychiefphysician(463)61(13.2)202(43.6)200(43.2)Chiefphysician(272)32(11.8)104(38.2)136(50.0)Subtotal(1963)383(19.5)929(47.3)651(33.2)Hospitallevels(n)Level1(148)40(27.0)61(41.2)47(31.8)Level2(634)147(23.2)329(51.9)158(24.9)Level3(1216)207(17.0)562(46.2)447(36.8)Subtotal(1998)394(19.7)952(47.6)652(32.6)Worktime/years(n)<2(399)119(49.9)184(46.1)96(24.1)-5(359)89(24.8)193(53.8)77(21.4)-10(259)51(19.7)142(54.8)66(25.5)>10(996)138(13.9)442(44.4)416(41.8)Subtotal(2013)397(19.7)961(47.7)655(32.5)

表2 将循证医学证据应用于临床的分层分析结果[n(%)]

Tab 2 The results of stratified analysis for applying evidences to clinic[n(%)]

NeverOccasioanllyOftenEducation(n)College(180)34(18.9)95(52.8)51(28.3)Undergraduate(1249)118(9.4)634(50.8)497(39.8)Master(493)48(9.7)266(54.0)179(36.3)Doctor(54)3(5.6)19(35.2)32(59.2)Subtotal(1976)203(10.3)1014(51.3)759(38.4)Position(n)Resident(664)85(12.8)385(58.0)194(29.2)Doctor(539)58(10.8)295(54.7)186(34.5)Deputychiefphysician(454)31(6.8)208(45.8)215(47.4)Chiefphysician(275)17(6.2)96(34.9)162(58.9)Subtotal(1932)191(9.9)984(50.9)757(39.2)Hospitallevels(n)Level1(142)18(12.7)66(46.5)58(40.8)Level2(623)85(13.6)355(57.0)183(29.4)Level3(1200)99(8.3)586(48.8)515(42.9)Subtotal(1965)202(10.3)1007(51.2)756(38.5)Worktime/years(n)<2(390)66(16.9)219(56.2)105(26.9)-5(355)36(10.1)211(59.4)108(30.4)-10(256)28(10.9)136(53.1)92(35.9)>10(979)73(7.5)449(45.9)457(46.7)Subtotal(1980)203(10.3)1015(51.3)762(38.5)

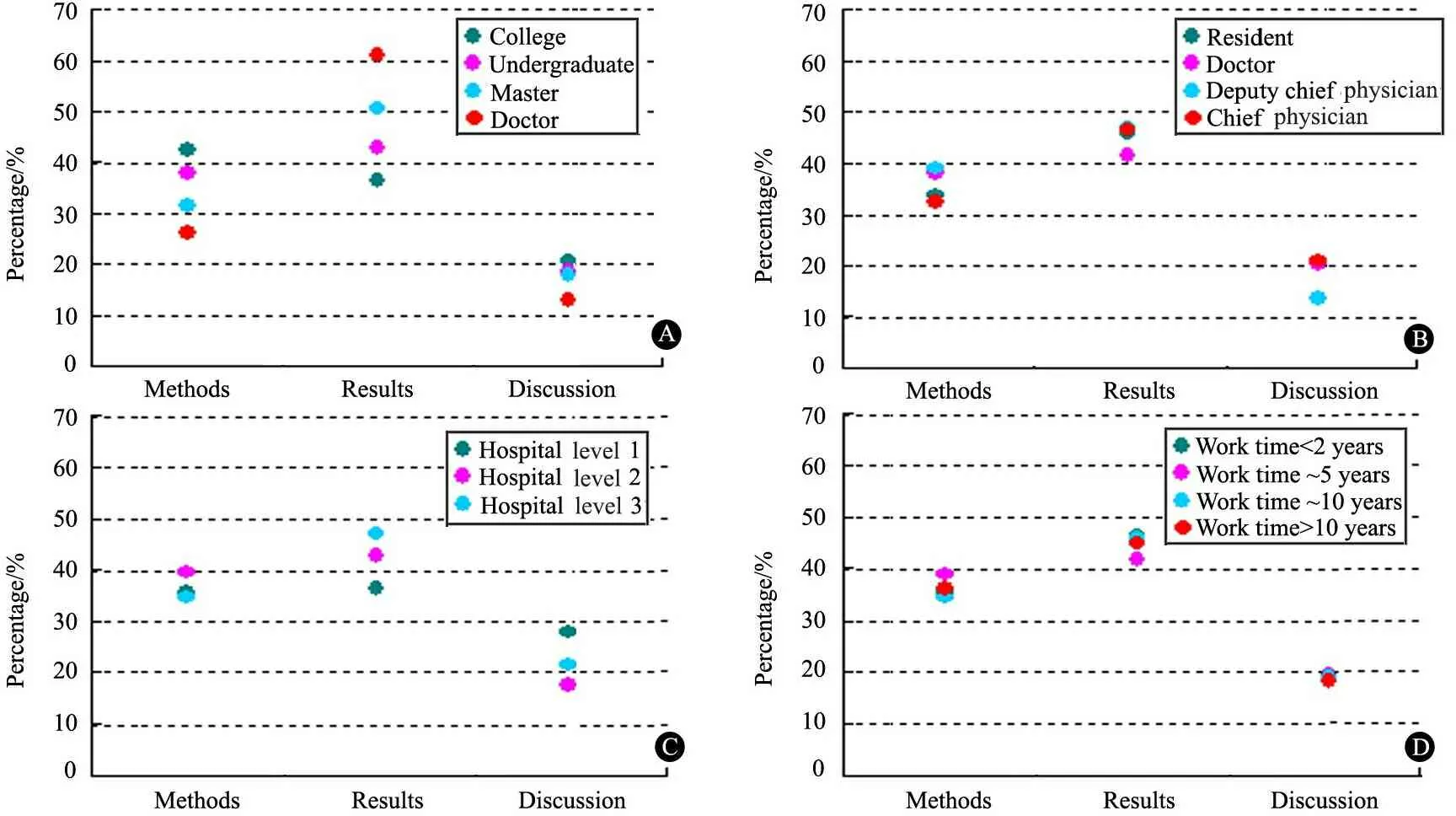

2.4 临床决策的主要依据 如图1所示,采用临床指南和教科书作为临床决策依据的比例均超过50%,以自己经验作为临床决策依据占41.7%,以上级医生意见作为临床决策依据占33.3%,以学术会议和专题讲座作为临床决策依据占20%左右,以论著与综述作为临床决策依据占10%左右。特别是以原始研究的论著作为临床决策依据仅占15.3%。临床决策的主要依据按学历、职称、所在医院等级和工作年限分层分析结果见图2。

图1 调查人群临床决策的主要依据

图2 临床决策主要依据的分层分析结果

Fig 2 The results of stratified analysis of main basis for making clinical decisions

Notes E1:Experiences;E2:Textbooks;E3:Clinical guidelines;E4:Higher advices;E5:Lectures;E6:Academic meetings;E7:Original Papers;E8:Reviews;A:Education;B:Position;C:Hospital levels;D:Work times

2.4.1 以自己经验作为临床决策依据 图2A:E1所示,随学历水平升高,采用自己经验作为临床决策依据的比例呈显著下降趋势(χ2=33.06,P<0.000 1);图2B、D:E1所示随职称升高(χ2=44.24,P<0.000 1)和工作年限的延长(χ2=67.79,P<0.000 1),用自己经验作为临床决策依据的比例呈显著上升趋势,与所在医院等级无相关性,χ2=4.22,P=1.215(图2C:E1)。

2.4.2 采用教科书作为临床决策依据 图2A~D:E2所示,采用教科书作为临床决策依据的比例与学历(χ2=0.26,P=0.608)、职称(χ2=3.59,P=0.31)、所在医院等级(χ2=5.13,P=0.077)和工作年限(χ2=7.56,P=0.058)均无相关性。

2.4.3 采用临床指南作为临床决策依据 采用临床指南作为临床决策依据的比例与学历无相关性,χ2=7.69,P=0.052 8(图2A:E3);图2B~D:E3所示,与职称(χ2=9.15,P=0.027 4)、所在医院等级(χ2=47.72,P<0.000 1)和工作年限(χ2=10.45,P=0.015)有相关性,均呈显著上升趋势。

2.4.4 采用上级医生意见作为临床决策依据 图2A、B、D:E4所示,采用上级医生意见作为临床决策依据的比例与学历(χ2=51.21,P<0.000 1)、职称(χ2=234.11,P<0.000 1)和工作年限(χ2=208.66,P<0.000 1)相关,均呈显著下降趋势。与所在医院等级无相关性,χ2=7.14,P=0.282(图2C:E4)。

2.4.5 采用专题讲座作为临床决策依据 图2A:E5所示,采用专题讲座作为临床决策依据的比例与学历有相关性(χ2=14.85,P=0.001 9),呈显著下降趋势。图2B、D:E5所示,与职称(χ2=58.75,P<0.000 1)和工作年限(χ2=70.07,P<0.000 1)有相关性,呈显著上升趋势。与所在医院等级无相关性,χ2=0.88,P=0.663(图2C:E5)。

2.4.6 采用学术会议作为临床决策依据 图2A、C:E6所示,采用学术会议作为临床决策依据的比例与学历(χ2=2.80,P=0.42)和所在医院等级(χ2=1.80,P=4.071)无相关性。图2B、D:E6所示,与职称(χ2=44.52,P<0.000 1)和工作年限(χ2=36.59,P<0.000 1)有相关性,均呈显著上升趋势。

2.4.7 采用论著作为临床决策依据 采用论著作为临床决策依据的比例与学历无相关性,χ2=3.51,P=0.319(图2A:E7)。图2B~D:E7所示,与职称(χ2=29.99,P<0.000 1)、所在医院等级(χ2=15.55,P=0.000 4)和工作年限(χ2=23.17,P<0.000 1)有相关性,均呈显著上升趋势。

2.4.8 采用综述作为临床决策依据 图2A、C:E8所示,采用综述作为临床决策依据的比例与学历(χ2=4.05,P=0.2575)和所在医院等级(χ2=0.0789,P=0.962)无相关性。图2B、D:E8所示,与职称(χ2=39.78,P<0.000 1)和工作年限(χ2=25.04,P<0.000 1)有相关性,均呈显著上升趋势。

2.5 通过阅读论著摘要后确定要阅读全文的顺序 先阅读前言1 202/1 970名(61.0%),先阅读方法98/1 941名(5.0%),先阅读结果560/1 986名(28.2%),先阅读讨论126/1 964名(6.4%)。分层分析结果显示(图3A~D),先阅读前言的比例与学历(χ2=1.33,P=0.721)、所在医院等级(χ2=0.59,P=0.743)无相关性;与职称(χ2=11.89,P=0.007 8)和工作年限(χ2=8.94,P=0.03)有相关性; 先阅读方法的比例与学历(χ2=3.61,P=0.307)、所在医院等级(χ2=0.088,P=0.957)和工作年限(χ2=2.11,P=0.550)无相关性;与职称有相关性(χ2=8.18,P=0.042 4);先阅读结果的比例与学历(χ2=1.87,P=0.600)、职称(χ2=2.20,P=0.530)、所在医院等级(χ2=2.22,P=0.330)和工作年限(χ2=4.84,P=0.184)均无相关性;先阅读讨论的比例与学历(χ2=2.34,P=0.505)、职称(χ2=4.23,P=0.238)、所在医院等级(χ2=4.40,P=0.110)和工作年限(χ2=4.22,P=0.283)均无相关性。

为更进一步分析中国儿科医生论著文章的阅读顺序,将1 202名阅读前言后的数据再分析第2位阅读顺序,综合了摘要和前言后,阅读方法的为723(98+625)/1 941名(37.2%),随学历(χ2=12.17,P<0.000 1)升高呈下降趋势;与职称(χ2= 0.23,P=0.629)、 所在医院等级(χ2= 1.80,P=0.180)和工作年限(χ2=0.002,P=0.990)无相关性;阅读结果890(560+330)/1 986名(44.8%),随学历(χ2=18.93,P<0.000 1)和所在医院等级(χ2=7.64,P=0.005 7)的升高呈显著上升趋势;与职称(χ2=0.16,P=0.686)和工作年限(χ2=0.000 3,P=0.987)无相关性;阅读讨论370(126+244)/1 964名(18.8%);随所在医院等级(χ2=85.61,P<0.000 1)的升高呈下降趋势;与学历(χ2=1.367,P=0.242)、职称(χ2=1.53,P=0.216)和工作年限(χ2=0.014,P=0. 907)无相关性(图4)。

图3 通过阅读论著摘要后确定要阅读全文的顺序

Fig 3 The results of stratified analysis for the sequence of reading literatures apart from abstract

Notes A:Education;B:Position;C:Hospital levels;D:Work time

图4 通过阅读论著摘要和前言后确定要阅读的顺序

Fig 4 The results of stratified analysis for the sequence of reading literatures combined with abstract and foreword

Notes A:Education;B:Position;C:Hospital levels;D:Work time

3 讨论

3.1 建立基线数据的必要性 Morrison[1]早在1994年BMJ发表文章前就曾预言“尽管循证医学还鲜为人知,但到千禧年时将无人不晓”。至2008年末,在Medline数据库以循证为主题的文献达到了40 000多篇[2],在不到20年的时间里循证医学的普及与发展异常迅速,利用循证医学的方法开展临床医学研究和实践已经成为当前的重要手段之一。国内外关于循证医学知晓度的研究不多,一项来自三级甲等成人医院的研究显示,临床医生对循证医学的了解和应用情况不尽人意[3]。儿科学一直追随着成人学科的发展,但在循证医学领域,两者相差并不大。《中国循证儿科杂志》编辑部在中国儿科医生中大规模进行循证医学知识普及与宣传4年后,建立一个中国儿科医生人群循证医学知晓度的基线资料,掌握现阶段循证医学知识在儿科医生中的知晓度,从一个侧面可以反映出循证医学在儿科发展的态势,也便于将来做同类研究时有可资对比的基线数据。

3.2 问卷回收情况 本次调查分析问卷回收率93.7% (2 045/2 182),问卷分析人群以本科学历为主,职称分布比较均衡、所在医院等级以三级医院为主,从事儿科工作的年限以>10年为主。这一分析人群的基本情况在学历上基本符合全国儿科医生学历水平。

3.3 目前循证医学知晓度的总体现状

3.3.1 本次调查问卷以参加循证医学讲座次数来反映循证医学在中国儿科医生中的普及程度。调查的地点多为大中城市,各种学术活动也较多,但结果仍显示19.8%的儿科医生未听过循证医学的讲座,与2008年成人科医生参加循证医学讲座的调查结果相比,成人科医生仅7.9%未参加过循证医学讲座[3],存在较大的差距。另一项2006年成人科医生循证医学知晓度的调查结果显示,成人科医生有25.3%不知道循证医学。可能儿科医生在循证医学知识的知晓度上虽不及成人科医生2008年的水平,但比2006年成人科医生调查水平要高,说明儿科医生与成人科医生在循证医学知晓度上差距不大。分层分析结果显示,随学历、职称、所在医院等级和工作年限的升高,听过循证医学讲座的比例呈上升趋势。说明循证医学在高学历、高职称、高级别医院和高年资儿科医生中有较好的普及。

3.3.2 临床决策的主要依据 本次调查显示,有71.2%的儿科医生以临床指南作为临床决策的主要依据。 一项硕士和博士研究生使用相关指南的调查显示,使用相关指南的医生占28.8%,未使用过指南为68.5%[4],另一项成人科医生问卷调查显示,从经验医学转向循证医学最好的方法,57%的医生认为是应用循证指南或共识[5]。说明中国儿科医生临床决策时对临床指南的重视程度较高。但尚有41.7%的儿科医生以自己经验作为临床决策的依据,与成人科医生21.3%[3]的数据相比有较大差距,同时也显示中国儿科医生将循证医学知识用于临床还在初步的认识阶段,应用循证医学的手段进行临床决策还有进一步提高的余地。从图1可见,中国儿科医生临床决策时使用原始研究(论著)的比例不高,除临床指南外,59.6%的儿科医生以教科书作为临床决策的主要依据,说明教科书也是中国儿科医生临床决策的主要工具。

分层分析结果显示,随工作年限的延长和职称升高采用自己经验作为临床决策依据的比例呈上升趋势,但学历水平越低,采用自己经验作为临床决策依据的比例越高,难以理解,可能与大专学历的人数较少而产生的统计误差有关。

采用教科书作为临床决策依据在4个分层分析结果中差异均无统计学意义,说明在中国儿科医生中不论学历、职称、所在医院等级的高低和工作年限的长短对教科书信赖程度均较高。临床指南的应用中以三级医院和儿科工作年限长者比例最高,说明临床指南在三级医院和高年资的医生中有较高的认识,同时在普及循证医学知识中应当更注重在二级以下医院和年资较低的医生中加强宣传力度。

采用上级医生意见作为临床决策依据的比例随职称和年资越高依从性越低是可以理解的,在高职称和高年资医生中没有上级医生的意见可以遵从,但在不同学历中以硕士的依从性最高,博士的依从性最低,可能与博士学历对循证医学证据等级的认识更充分有一定的关系。

专题讲座在中国儿科医学期刊中占有很高的发表比例,以《中国实用儿科杂志》为例,创刊26年来专题讲座一直是广大儿科医生非常喜爱的栏目之一,国内其他儿科期刊相续效仿这一栏目,据不完全统计在中国14本与儿科相关的医学期刊中,有近1/3的儿科学期刊都开辟了这一栏目,形成了较为普遍的“专题讲座”现象,专题讲座以其系统和实用为特点,但作为二次文献其证据的描述并不完整,专题讲座的作者为了说明观点,在证据采集时有选择性,可能会对读者产生误导。从总体上来看,以专题讲座作为临床决策依据的比例达到24.5%,但职称和年资越高采信专题讲座作为临床决策依据的比例越高,可能与学习和应用文献的习惯有关。

采用学术会议作为临床决策依据以高职称、高年资和三级医院医生的比例最高,相对于低职称、低年资和一、二级医院参加学术会议的机会较少有关。

调查显示,一名医生从全世界4 种顶级医学期刊中阅读107~227篇文献,才能获得一篇相关的高质量的符合循证标准的文献[6]。成人科的一项循证医学在临床决策中作用的调查显示,59.9%的医生认为循证医学的研究成果更可靠,64.7%的医生认为研究结果对他们的临床工作有帮助[3]。本研究结果显示,将原始研究论著作为临床决策依据的比例总体较低。

儿科传统综述在中外文献中的意义是不同的,中文形式发表的传统综述绝大多数以研究生为主要作者,写综述的目的是研究生课题前的文献准备,国外传统综述多是著名专家为作者。中文形式的传统综述以综合文献为主,在选择文献上不如系统综述全面,中文形式的传统综述鲜有对文献全面检索后高屋建瓴的评论和指示作用,因此以中文形式的传统综述作为临床决策依据可能会产生误导。调查问卷中对综述的描述不够准确,没有将传统综述与系统综述,中文形式的综述与国外综述加以区别。数据显示以综述作为临床决策依据呈现与职称和工作年限相关,高职称和高年资采信综述作为临床决策依据的比例较高,可能存在偏差。

3.4 通过阅读论著摘要后确定要阅读全文的顺序 总体上看,首先选择阅读方法的仅占4.9%(98/1 941名),而首先阅读结果的儿科医生占28.2%。鉴于对论著文章表达顺序前言在先,将1 202名阅读前言的数据进一步分析第2位阅读顺序,综合了摘要和前言后先阅读方法和先阅读结果分别为723和890名。应当说明的是,这一结果是在2009年临床证据评价讲座的活动中展现的。

为了做好2009年临床证据评价的巡讲,《中国循证儿科杂志》编辑部特别组织了巡讲专家在巡讲前由流行病学专家进行集中培训和备课,并要求巡讲专家能结合本专业的1~2篇文献的质量评价具体讲解,但文献质量评价是一个较为系统的专业知识,一般需要有3个月的专门培训时间,在巡讲课程较短的时间内也只是介绍了文献质量评价的基本内容。进行文献质量评价注重的是研究设计的科学性和实施过程的严谨性,早在1974年,英国南部Wessex地区随机选择了452名全科医生以问卷形式调查其对循证医学的认知度,15%(44/290名)理解偏倚的概念并能向其他人解释这个概念,39%(115/297名)曾接受过正规的文献质量评价培训。2009年,Ten Bruggencate等[7]通过发放问卷对荷兰8所大学附属医院44名儿科肿瘤医生和13名儿科肿瘤实习医生进行了循证医学方面的调查,显示72.5%被调查者曾经接受过正规的文献检索培训,80%曾经接受过正规的文献质量评价培训 。因此也就不难理解中国儿科医生对论著文章方法学的阅读重视程度较差。原因可能是多方面的,中国儿科医生对文献质量评价的方法不了解?结果比方法更让读者感兴趣?或者对结果判断盲目?或与中国儿科医生对期刊质量信任程度高有关?或许是中国儿科学期刊对方法学的描述较简单,无法判断方法学的真实性等。

分层分析结果显示,先阅读方法的儿科医生占37.2%,学历越低对方法学的关注越高;不好理解的是与工作年限、所在医院等级和职称均无相关性,这也从另一个侧面说明中国儿科医生对方法学的重视程度不高。先阅读结果占44.8%,虽然与学历和所在医院等级有相关性,但比例相对接近,与工作年限和职称无相关性,同样也说明中国儿科医生无论学历、所在医院等级、职称和工作年限对结果均有更大的兴趣。先阅读讨论的儿科医生占18.8%,与所在医院等级有相关性,所在医院等级越低对讨论的重视程度越高。

3.5 本研究的不足与局限性 ①调查问卷的设计:目前尚无一个公认的表明知识知晓度的问卷调查模式,问卷调查题目的设置难以与同类研究进行对比;特别是通过阅读论著摘要后确定要阅读全文的顺序一题,给出了结果、前言、讨论和方法顺序选择,形成了几十种选择方式,不便于统计实际结果,与设计此题的意愿可能存在一定的距离;在综述概念的描述上不够全面和准确;没有在阅读文献的语种做限定,不同语种的文献水平差距较大,可能会使被调查者判断上有不同的理解。②本次调查问卷在城市选择上以发达地区中心城市为主,相对不发达城市的取样偏少,可能夸大了中国儿科医生对循证医学的知晓度。

致谢 感谢:王艺、万朝敏教授在调查问卷设计上的具体指导;参与2009年临床证据评价巡讲专家(胡坚、江米足、毛健、沈颖、万朝敏、王艺、王建设、王天有、王晓川、杨思达和周文浩教授);上海强生制药有限公司市场部和各地办事处工作人员;参与调查问卷的2 000余名儿科医生;复旦大学附属儿科医院研究生马思敏参与的数据录入工作。

[1]Morrison I.The future of medicine.BMJ,1994,309(6962):1099-1100

[2]Chen YL(陈耀龙),Shen JT,Li L,et al.An introduction to evidence-based medicine glossary Ⅲ.Chin J Evid-based Med(中国循证医学杂志),2009,9(3):260-263

[3]Ma L(马莉),Jiang JG,Yu SX.临床医师循证医学认知度现状分析.Modem Preventive Medicine(现代预防医学),2008, 35(14)2617-2619

[4]Chen J(陈进), Zhou LP. A survey of the application of evidence-based medicine in medical postgraduates .Chin J Evid-based Med(中国循证医学杂志) ,2006,6(8):596-599

[5]McColl A, Smith H, White P, et al. General practitioner′s perceptions of the route to evidence based medicine: a question-naire survey. BMJ, 1998, 316(7128):361-365

[6]McKibbon KA, ilczynski NL, Haynes RB. What do evidence base dry journals tell us about the publication of clinically important articles in primary healthcare journals? BMC Med, 2004, 2(1): 33

[7]Ten Bruggencate MJ, Kremer LC, Caron HN, et al. Pediatric oncologists and evidence-based medicine: a postal survey in the Netherlands. Pediatr Blood Cancer, 2009,52(2):231-236