微雨众卉新,一雷惊蛰始——记华中农业大学惊蛰剧社

□ 候雨琦

江甫雷声喧昨夜,春城而色动微寒。

——唐·杜甫

种子从尘埃中萌发,幼苗在大树的庇佑下长大,任何组织都有从无到有、从微弱依附到自成一家的过程。惊蛰剧社隶属于华中农业大学大学生艺术团。2008年之前,艺术团里只有曲艺社下属的话剧组,平时主要排演一些十几分钟的短剧,作为独立的,或者其他曲艺节目的一部分演出。2008年9月,话剧组成为话剧社,第一任社长闫金姣上任。成为一个“社”意味着艺术团对于话剧社的重视程度越来越高,要求也越来越高,团队管理难度进一步加大。年轻的它跌跌撞撞,缺少师长悉心的照料和手把手的扶持,缺少有影响力的作品证明自己,甚至内部运作都不够协调。大家会因为想不出好剧本而沮丧,会在排练中因为耗费了大量精力却难以突破而疲倦、怀疑,不知道怎么样在消沉和混乱中实现梦想。短短一年的成长一直是量的积累,在量变尚未到达质变的漫长时期里,没有所谓奇迹的飞跃,没有瞬间转身的华丽,大家在默默努力中尝到了很多寂寞、压抑、离散的凉意,也在希望、梦想、坚持中守护住照亮未来的火种。

2009年6月送给毕业生的一部原创的校园感情大戏——话剧《花开花落》在华中农业大学剧场公演。这是大学生艺术团话剧社自成立以来的首次登台演出。有人说这只是一幕幕短剧的拼凑,不能算作标准意义上的有剧情冲突的话剧,有人说被剧中的演员感动,仿佛看到了过去的自己。不管怎样,话剧结束时,全场观众不约而同集体起立,用持久不息的掌声来表达对演出的肯定,这一份肯定是送给在台上近三个月来没有午休、没有周末的演员们。话剧社已经在同学们心中悄悄争取了一个位置,作为话剧社中的一员,大家也在不满和感动的冲突中红了眼眶。

《花开花落》之后,第二任社长普睿上任,新一批血液如黄子懿等涌入话剧社的脉搏。于是,话剧社2010年1月在舞厅进行了一次艺术团内部的交流演出。回望那时的岁月,普睿也坦然说到,不敢公演。一来是决定锻炼新人,即10月招新时候加入剧社的12名演员,给他们一个能够上舞台的机会,通过实战展现他们在舞台上的天赋;二来由于训练时间有限,无法排出大戏。

实际上,在那次汇报演出上,四出平均时间为15分钟左右的短剧:改编原创剧《逆流的骄傲》、先锋剧《梦幻》、现实剧《女人的爱情》和一出浪漫爱情剧,在各方面进行了不同的尝试,张扬着话剧人的疯狂和跳脱。《逆流的骄傲》是普睿创作的剧本,改编自电影《死亡诗社》。其中有一段旁白是这么说的:“How time flies!Neil获得了在《仲夏夜之梦》中扮演精灵的机会,Knox继续着对Cris的死缠烂打,M eeks和Cameron依旧执着于收音机研发的浩大工程。似乎一切如故,但死亡诗社总能在隐藏着僵化律条的残酷现实中让孩子们在梭罗的指引下,欢聚在初升的太阳下,簇拥着船长,把理想尽情抛向天空。”

2010年4月话剧社正式更名为惊蛰剧社。惊蛰是二十四节气之一,大约每年3月4日至7日,太阳运行至黄经345度时即为惊蛰。这时气温回升较快,渐有春雷萌动。惊蛰,这春天萌动的日子,带着点新鲜的柔情,又有开天辟地的豪情。话剧社的每一个人都清楚,这不只是简单的名字变更,更是话剧社经过长期的发展和摸索,渐渐塑造起属于自己独立的人格。

“把理想尽情抛向天空”,话剧社的每一个人都在不断寻找自己,开拓着生活。他们做别人想做却觉得不适合做的事情,他们做自己爱做而不是应该做的事情,偶尔不切实际,偶尔“不务正业”,但是他们坚持年轻的时候要对自己诚实,要在不得不作茧自缚的日子到来之前,活蹦乱跳地折腾一把。不仅这样,他们还寻找着机会,唤醒更多人认识自己,思考自己,释放自己。2010年4月,一切开始不同……

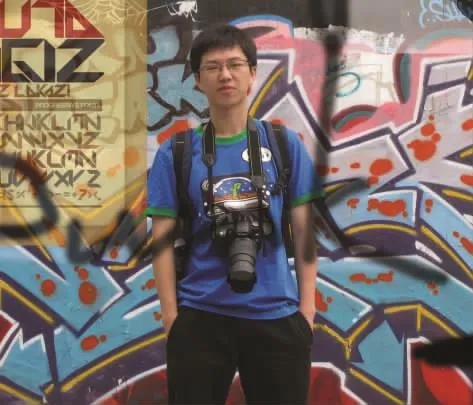

2009-2010届惊蛰剧社社长 普 睿

小编印象:作为《逆流的骄傲》、《Knocking on Heaven’s Door》的编剧、导演,话剧社的灵魂人物,普睿在话剧社的剧本创作、人员管理、资源获取上都作出了相当大的贡献。普睿一看就是那种复合型艺术人才,满脑子都是稀奇古怪的灵光和一种无所畏惧的不羁,但是又有一种团队核心的稳重和大气。总之,被社员甚至是整个艺术团称为“普锅锅”的他,的确很有魅力。而且,作为一个经历了组织飞跃的社长,对于剧社的变迁恐怕有别样的感受。

微雨众卉新,一雷惊蛰始。

——唐·韦应物

【ⅰ】对我笑吧,就像你我初次见面。

2009年,9月、10月。

我很苦恼,几乎无法面对自己和社员们带着兴奋的脸庞,我也许没有准备好,做一个优秀的“船长”,一路带领他们继续追梦。我走在路上,却不知前行的方向。好在短暂的混沌和彷徨过后,是拨云见日的喜悦。感谢每一个惊蛰人,让我和我们的剧社挺过了最初的低谷。是你们的微笑给我鼓励,让我重拾梦想的力量。

【ⅱ】对我说吧,就算明天我会离去。2009/2010年,数月。

经历了新老成员的磨合,四部短剧的艰苦排练和成功上演,我们渐入佳境。剧社一步步走向壮大、成熟,迫切需要一个更广阔的舞台和展现自我的机会。而此时,剧社更名的事又提上了日程。剧社虽小也得五脏俱全啊。在那个炎热的午后,不记得是谁的口中蹦出了“惊蛰”二字,15秒的时间就征服了每个人。也是此时,《Knockin’on Heaven’sDoor》正式成为毕业生晚会的压轴大戏。

惊蛰,初次见面;6月,送毕业生晚会。

原创大戏《Knockin’on Heaven’sDoor》,每个人都是演员,演绎自己的影子和别人的故事;每个人都是编剧,写出自己的心声和向往;每个人都是导演,导演舞台上的精灵。

回首那段时光,总是百感交集的滋味。每个惊蛰人的脸上都带着笑容,就像你在六十年代伍德斯托克音乐艺术节才能看到的那些人们,单纯、质朴、感动。没有抱怨、埋汰,没有怯懦、退缩。每个人都在忙碌着、奋斗着,为了一个共同的名字——惊蛰。

有人说,这是最坏的时代,我们缺失信仰,追求新的面孔、新的声音、新的文字,我们变得拘束、懦弱、小心翼翼。但是我看到了比Aero Sm ith,Pink Floyd更可爱更迷人的东西,那就是惊蛰人的一张张充满向往和梦想的面庞。爱情、理想、自由,从来没有从我们的精神领地消逝。

惊蛰,就要说出我们的声音!理想,是理想主义者的墓志铭!

【ⅲ】想起我吧,在你变老的那一年

蛰伏,是为了破茧成蝶的付出。话剧,是我们为之奋斗的梦想。

如果你也曾为一个儿时的梦默默付出过、痛苦过,我希望现在的你是快乐的。因为我们拥有回忆。如果你和一群志同道合的年轻人一起疯狂过、沉沦过,我希望现在的你是幸福的,因为我们珍视友谊。Keating告诉我们,爱情、理想、自由和生命,这才是我们生活的意义。

2010-2011届副社长 陈 凌

小编印象:陈凌在话剧社的团队建设、剧本创作、剧目导演方面作了大量贡献。他是《花开花落》的编导之一,《梦幻》的导演,《Knocking on Heaven’s Door》一、三、五、八幕的编剧和导演。认真、认真,还是认真……稳重、踏实的陈凌自觉脾气不太好,因为对于重要的事情,他会非常重视,甚至会因为同伴无所谓、不在乎的态度而发火。据社员私下透露,其实陈凌很大度,平时给人感觉大大咧咧的,很多事情都得过且过,但是一跟剧社沾上边,那就非常可怕了。

玄鸟雄雌俱,春雷惊蛰余。

——唐·贾岛

我是在话剧社创建伊始就加入话剧社的,可以说我亲眼见证了“惊蛰”的萌芽与发展,惊蛰也陪伴着我度过了大学生活。

当年由于我在新生才艺展上自编自导了一个话剧,后来话剧社的第一届副社长周莹奎找到我,推荐我加入话剧社。当时加入话剧社完全是出于一种兴趣。在第一届社长闫金姣的带领下,大家还是比较团结的。但过了一段时间,由于我们缺少专业的训练,只能靠自己摸索的方法来锻炼自己,导致了部分社员由于不想参加训练而退社。演员缺乏整体表现力,导致我们的训练进度十分缓慢。到了排练《花开花落》的时候,又因为参加《花开花落》演出的主要演员只有几个人,导致了大部分社员都没有事情可做,加上当时的艺术团由于管理经验不足导致场面十分混乱,因此又流失了部分社员。总之,一开始真的充满了沮丧和怀疑。

但是,我们的沮丧只是来源于无法更上一层楼的憋闷,当对于话剧的热爱和对于剧社的责任心重叠在一起时,我们仍然在努力。排《花开花落》的时候,话剧社并没有得到团里的重视,我们甚至连排练的场地都没有。但大家都没有任何抱怨,都相互安慰,没有场地我们自己找!也因而多次因为排练声音过大被管理员大爷训斥。在排练的时候闫姐(我们都叫社长“闫姐”)因为大四保研实习之类的事情,把社里的事都交给了两个副社。由于沟通问题,使得当时的《花开花落》差点儿流产。最终我们在没有完全准备好的情况下将《花开花落》展现了出来。效果却出奇得好,虽然比不上其他学校的话剧,但至少是我们华农人的第一个话剧。

但在《花开花落》演完之后,演员和编导都由于种种原因离开了剧社。曾经几十个人的话剧社到了普睿接手时只剩几个人。其实当时我也有过退社的打算,觉得这条路很难走,毕竟只是兴趣,并不一定非要待在社里。但出于一种责任心以及对剧社的感情我留了下来,并接过了副社长的职务,和普睿一起“重建”话剧社。

也因为这件事,我对责任心看得很重。每次招新时我都对新社员说,我们社其实对社员没有什么太多的专业要求,只要有兴趣就可以。但有一点,必须要有责任心,如果没有责任心的社员我们是绝对不要的。也正是我们大家的责任心,才使得惊蛰剧社终于萌芽,并迅速发展起来。

以前有个学姐曾说过,在大学,最主要的不是学习文化知识,而是学会如何做人,学会一种人生态度。我觉得这句话很正确。我今年下半年就大四了,在我整个大学生涯中,我觉得我从惊蛰剧社里获得的不仅仅是艺术的享受,不仅仅是工作经验,不仅仅是社员之间的友情,还有一种重要的人生态度——做人要有责任心。这份责任心,将随着我对“惊蛰”的爱,永存于心。

惊蛰剧社资深演员 陈珠琦

小编印象:陈珠琦在先锋剧《梦幻》里饰演一个精神病人,在《花开花落》和《Knockin’on Heaven’sDoor》里均担任主角并有不俗表现。爽朗短发,精致轮廓,心存慧根,有自己独到的生活哲学,能疯能傻,在其癫狂的行为中,唯见其转身眼角的一抹慧黠。

惊蛰初交河跃鲤,春分蝴蝶梦花间。

——农谚

爱闹腾、活跃、疯狂、个性缤纷……搞话剧的人总显得棱角分明、极富个性,在或安静或张扬的外表下都有一个疯狂的内心,有戏剧性的冲突和无所畏惧的勇敢,有不切实际却又热血沸腾的梦想。话剧的魅力既维系在作品本身,也维系在演绎作品的人身上,更维系在话剧带给每一个观众强大的共鸣之间。

说实话,找到我谈谈关于话剧关于“惊蛰”的时候着实吓了一跳,因为我一直觉得演话剧就好像每天吃喜欢吃的东西、做喜欢做的事情一样,都是让我感到舒适快乐的美事。每个人总有自己特别喜欢的一两样爱好,即使是普通到捧个大西瓜看电视那样的爱好,也是很快乐很特别的。所以话剧只是一个很普通的爱好,而表演才是个技术活儿。

很多人跟我讲:你演得很好,很真实,是怎样做到的?

我总会回答:就是一种感觉,一种感悟。

每天都在感觉温饱,感觉苦乐,感觉满足和幸福等等周围的一切,这是只要是个活人都会有的能力,而让人彼此日渐不同的却是后者——感悟。何为感悟?就是把你感觉到的东西沉淀为自己的思想。所以感悟,也是对生活的思考。

比如短剧《梦幻》,讲述的是一个精神病假装医生接待新来的院长的故事,这个短剧没有任何的背景介绍和角色分析,一上来就是场景对话,只能靠演员自己去参悟、去理解如何表演好短剧中的两个角色。在理解剧本和角色时,我总想试图从中理出一条清晰的线索,比如为什么原本正常的精神病人成了后来的疯子,又为什么假装医生,和院长又有什么关系,其中有涉及到院长贪污的对话,这是有意还是无意为之,她到底是真疯还是假疯,到底是谁疯了?想多了以后,我好像进了一个死胡同怎么也出不来。但后来我明白了,这种映射现实的先锋剧就是一千个观众有一千个哈姆雷特,所以我们要表演出来的就是这一千种可能性。

那个精神病人就好比夹在现实和理想之间挣扎着的我们,时而清醒时而恍惚,清醒时歇斯底里地呐喊着真相但是没有人相信,恍惚时自以为正确地扮演着各种角色不知是骗人还是骗己。当然,这是极端的情况,大部分时候我们都是处在一个介于两者间让自己感觉较舒适的位置,所以我们或是平凡的正常人,或是痛并快乐着的明白人。因为每个人的心中都有两个甚至多个自己,清醒的、糊涂的,就看你最后选择的到底是怎样的生活了。有人说生活就是一部闹剧,有的人哭有的人笑,真是一点儿也不夸张。特别的是生活中人人都是现场直播,没有排练没有预演,所以真正了不起的不是出色的演员,而是努力生活着的你们。叹一声,人生如戏,只看你能博得老天爷几分笑颜了!

以上是我在演出完后,对《梦幻》的一点儿个人感悟。而这也是话剧带给我的另一种体验——感受不同角色的人生。一个人只有一辈子,我们永远不能预见下一刻会发生什么,而话剧电影却可以十分浓缩地让我们看到一部分人的一辈子,大大满足了我们在生活中不能实现的那部分,这也是为什么电影话剧是我们乐此不疲的娱乐,而有的人喜欢喜剧有的人喜欢悲剧,有的人酷爱枪战的快感而有的人痴迷于灰姑娘式爱情的童话。作为一个大学生,应该多多关注社会,关注时政,听取各方的声音,并持有自己的观点和思想,不盲目随从。作为一个“惊蛰”人,我一直希望我们的话剧能够真正地发人深思,真正地反映一些现象,而不是一味地以娱乐为目的,以博观众一笑为目标。我想这也是所有惊蛰人想要追求的,也是话剧的初衷吧。虽然我们现在做到的还远远不够,但“惊蛰”的思想会一代一代传承下去,就像我们对自己的称呼——“惊人”一样,我们要的就是震惊!

现任惊蛰剧社副社长 刘辛培

小编印象:刘辛培曾参与《爱情》《Knocking on Heaven’s Door》的演出。文艺、浪漫、才华横溢。辛培留着卷曲的长发,一如她细腻、蜿蜒的感性思维。实际上,感性的她在遇到事情的时候,有着独特的冷静和乐观,也许这就是她能游刃于剧中人和管理者之间的秘诀吧。

连峰出云云半开,奔渠卷雪响春雷。

——清·钱载

六月下旬的某一个燥热的晚上,我独自在黑暗中发光的电脑前呆坐着,那晚我要做出一份暑训计划的草稿。七月,假期,很多个晚上捏着铅笔,脸几乎贴到纸上,苦苦思索着Logo到底该做成什么样子。终于弄出草图后,被问曰:内涵?内涵?不是没有想过,答:话剧是我们看待世界的方式和表达自我的一种途径。而话剧于我,可以用这几句话表达一下:妈妈,你什么都知道但不要告诉我,让我自己猜。

去面试话剧社的那一天距今也不到一年,那个时候只是抱着尝试“演”的冲动就去了,现在做了个副社长,更多考虑的是剧社以后的发展,至少我在位这一年,已经不能再纯粹只考虑“剧”了,更要为“社”多考虑一些。

惊蛰是一个话剧社,一个“社”就是团体,团体首要就是团结。社中人都有各自的分工,这其中各个角色首先都是人,是人总得有些素质。所以我认为,一个社的发展,要看它内部人员的素质如何。而如何使社内人士素质保持在一个不错的水平上也就成了一个新问题。

一切准备从招新就要开始。曾经的面试方法也许避免不了一些不足,因此以后必须加强对社员的业务训练,从社员自身到相互配合都需要一些磨练。另外在招新成员时,不能只看自身功夫如何,更重要的是他们对自我的认知、定位以及可塑性。作为一个社的成员,我们并不要求自身有多么多么优秀,而是你处在“社”这个大环境中,作为一小分子能融入这个社的深浅程度。

现在话剧已经广泛了很多,它已经慢慢地同其他各种艺术相互吸收相互借鉴,呈多向交叉发展的大趋势。话剧多元化也相应伴着对参与者自身素质要求的提高,一部好剧,关键是得有想法。

在运用各种表现方法的同时我们也要认清,现如今话剧应该朝着更加真实化,生活化的方向发展。而个人觉得,在难得的青春大学校园中做话剧,一些理想化的元素也还是必要的。无论如何我只想说,话剧就是话剧,不是我们得到其他利益的润滑剂。话剧不是功利的,不是真正喜欢话剧的就不要来乱搞。

总的来说,一个剧社不管宗旨或者定位如何,它的传统和延续都很重要。“惊蛰”还很年轻,别人走过一段又一段的路中“惊蛰”只走了那么一点点。但是正因为如此,我很庆幸这个时间来到“惊蛰”,在它的成长中留下自己的脚印和汗水。一个剧社的前几年都只能是打基础的阶段,所以我知道,我在校的这些日子,只能和“惊蛰”共成长,而不能奢求它有多辉煌。只要我们还在学校,“惊蛰”就一直会是生活的一个重要主题;我们愿做砖头,狠命地抛吧,终有一天会打磨出绝美的玉石。

“生命总是无常,唯有真爱和信仰,长存于心。”借用《Knockin’on Heaven’sDoor》中的一句台词,说出惊蛰剧社内心的告白:爱话剧、爱生活、爱生命,信坚持、信年轻、信未来。让我们一起祝愿“惊蛰”,“一啸震天河汉惊,春雷滚过远山鸣”!

现任惊蛰剧社社长 黄子懿

小编印象:黄子懿曾参与《死亡诗社》、《knocking on Heaven's Door》的演出,有趣的是,她参演的剧中人物就叫黄子懿。光额头、大眼睛、宽镜框,没有客套的寒暄,也没有初见陌生人的过分的热情,这样一个淡淡的、特别的女生,有着超出同龄人的成熟,有着还没有被磨平的棱角,有着敢于疯狂、坚持真实的话剧人的特质。

脱线回忆

每一次的排练、演出都是时间和精力的双重付出,不过那些囧人囧事让我们也放松不少。

【ⅰ】在创作《Knocking on Heaven’sDoor》中第四幕剧的过程中,我们三人写过几个版本的剧本。在讨论一个悲情剧本可行性的时候,有这么一句对白:“明媚,你别难过,我想你妈肯定早就……”大家都在酝酿悲伤情绪,不知道谁说了句:“早就喊你回家吃饭了!”众人笑翻。

【ⅱ】演员们演出前夕在练功房排练,第一次对着整个房间的镜子表演,都会又害羞又新奇。只有演精神病人的苏文清最兴奋,对着镜子不断练习,简直入迷了。因为他的独白里有句设问:何为生?何为死?后来他有了一个“艺名”:何为生。

【ⅲ】在我们演出《Knocking on Heaven’sDoor》的时候,因为人手不够的问题,我让每个人都将自己拿上台的道具在换幕时都拿下来。于是“杯具”就这样发生了。饰演爷爷的陈仲强同学(我们都叫他小强)是坐着轮椅上台的,因此下台时应该是他负责将轮椅带下来。结果灯光一暗,他马上从轮椅上站起来,将轮椅推了下去。谁知道灯光暗了,台上的状况还是可以看见,结果台下一阵哄笑,演出结束后好多人都对在台上奄奄一息,在台下生龙活虎的“爷爷”留下了深刻的印象。

惊蛰剧社预计演出三场,分别是2010年9月底的迎新专场,12月底的新秀专场和2011年6月的送毕业生专场。具体的剧目还未敲定,但是“惊蛰”诚邀武汉戏剧爱好者前来沟通交流,我们很稚嫩,需要各方前辈的提点;但是我们也很执着,会永远爱“惊蛰”、爱话剧,让话剧点亮生活。

小编手记:

话剧是什么?它有什么艺术特点?它的发展历程是怎样的?这些问题我不想赘述,想知道概念就百度它,想真正认识话剧就走进剧场坐下欣赏它。孟庆辉说过,只要你走进剧场,我就能把你搞定。话剧的魅力就在于我们谁也说不清道不明它的美。

相比于去年许多高校剧社都滥用网络上的流行语例如“寂寞体”、“回家吃饭”等而稍显浅俗的创作来说,“惊蛰”的文化底蕴稍显浓厚。原创剧目《Knocking on Heaven’sDoor》,以时下热议的2012末日预言为主线,深入探讨社会各个阶层、不同年龄段、不同身份地位的角色。对不同的角色进行多角度的探索和剖析,表现了当代大学生在学识、思想、文化上的见解,这是最让人感到欣慰的。而且能创作出这样有一定层次的原创作品,说明学识的积累和人生的沉淀都已经到了一定境界,这当然是好事。

惊蛰剧社,就像一只泥土中探头的虫。武汉是一个戏曲、话剧氛围浓厚的地方,高校话剧社发展历史悠长并且势头强劲。武大的文华、民大的月亮化石、华科的蓝天,在武汉地区甚至在全国都产生着强大的影响力。“惊蛰”,这一只年轻的虫子,要爬行多久,才能爬到成功彼岸?

别人已经走过的路“惊蛰”才走了五分之一,年轻、稚气、微小。年轻固然缺少经验,微小因而声音微弱,但是正因为未来的比例远远大于过去,所以还有无尽的空间等待“惊蛰”去挖掘,无数未完成和无数希望一起,延伸在小虫的面前。采访普睿时,他诚恳而平静地说道:“我一直都有这样的想法——前五年,都是打基础的时间。”不求光环加身,不贪恋鲜花掌声,惊蛰人都深知自己需要成长,需要加倍的努力去和时间赛跑。

校园戏剧与市场无缘,却可能因此而更纯粹,在精神的探索中也可能走得更远。但是,也许是因为年轻,因为无力,也因为生存的严酷已提前进入大学生们的视野,许多作品展现出了精神向度更加单一的亚社会,对社会的想象性焦虑似乎过多地占据了青年学子们的心。虽然作品的水准还有待提高,但是大学生们的戏剧表达欲和踊跃的参与欲,已预示出校园戏剧兴盛的曙光。但愿随着莘莘学子的精神成熟,他们生机盎然的艺术探索能为现有的戏剧格局注入新的活力。