兔胸部爆炸伤后血液高凝状态的实验研究

初向阳,侯晓彬,张连斌,薛志强,马克峰

(解放军总医院胸外科,北京 100853)

各种应激状态后血液流变学常发生变化,从而造成血凝状态的异常改变,常与脏器功能障碍密切相关[1]。但关于胸部爆炸伤后血液血凝状态的变化报道甚少。我们通过兔胸部爆炸伤模型,探讨致伤后早期血液流变特性的变化规律及其对微循环及肺脏等器官的影响,为临床早期妥善处理提供理论依据。

材料与方法

1 实验动物及分组

健康中国家兔(军事医学科学院实验动物中心提供)48只,雌雄不限,体重(2.3±0.5)kg,随机分为对照组(1组)和爆炸伤后 5、30分钟、1、3、6小时5个致伤组(2~6组),每组 8只。

2 动物模型建立

伤前禁食 12小时,耳缘静脉静注 3%戊巴比妥钠 1ml/kg体重麻醉,参照我们预实验结果,将兔固定于致伤架上,左侧卧位,废旧汽车内胎自制保护套保护颅脑、腹部及四肢,脱脂棉塞进耳部以保护听器及防止脑出血。8#瞬发电雷管作为爆炸源,主装药采用爆速为 7 120m/s,爆压为 35.5GPa,爆热为5 290J/g,爆温为 3 900K,密度为 1.50g/cm3的黑索金(环三亚甲基三硝胺,RDX),药量(0.54±0.02)g;扩爆药采用密度为 0.7~0.9/cm3的 RDX,药量(0.18±0.02)g,起爆药采用 DS共晶(三硝基间苯二酚铝和氮化铝共沉淀),药量(0.18±0.02)g,总药量约 0.9g(相当于 1.5倍药量的 TNT),爆炸时能产生高速破片和冲击波(电雷管由西安庆华电器有限公司提供)。将雷管置于右侧第 5肋间垂直上方12cm处,雷管方向与肋间隙平行,电触发引爆,伤后立即吸氧治疗。对照组不致伤,其余处理同致伤组。

3 监测指标和方法

3.1 血液流变学检测 通过颈静脉插管在右心房采血 5m l,肝素抗凝管收集,Viscometer R80黏度计在 25℃,200s-1、30s-1、5s-1、1s-14种切变率下测定全血黏度,在 100s-1下测血浆黏度;血细胞比容(HCT)用微量高速离心法测定;血浆纤维蛋白原含量用热浴法测定;红细胞聚集指数、红细胞变形指数(TK)等为利用所测有关数据计算所得。

3.2 肺组织含水率(RLW) 实验完毕后放血处死动物,快速取出肺组织,剥离心脏及肺门结缔组织,滤纸吸干表面附着水分,分析天平称量肺湿重;然后置入 80℃烤箱烘干 24小时,取出称量肺组织干重。按下列公式计算 RLW:RLW=(湿重 -干重)/湿重×100%。

3.3 病理检查及体视学检查 伤侧肺取中叶靠近肺门处组织,4%多聚甲醛固定,常规石蜡包埋,苏木精-伊红染色(HE染色),光镜下观察病理变化;用CHAMPION数字图像分析系统测定:平均内衬间隔(MLI)、平均肺泡数(MAN)和肺实质百分比(PPA),在 10倍物镜下观察每只兔 HE染色切片的最大横径和纵径,任意选取 10个视野(避开大血管和支气管),在每个视野正中划"十"字交叉线,计数与十字线相交的肺泡隔数(Ns)和每个视野内肺泡数(Na),同时测出十字线总长(L)和每个视野面积(S),按公式 MLI=L/Ns计算平均内衬间隔,以表示肺泡平均内径;按公式 MAN=Na/S计算平均肺泡数,以反映肺泡密度。测量每个视野的灰度值百分率,计算每个视野中肺实质所占百分比。

4 统计处理

结 果

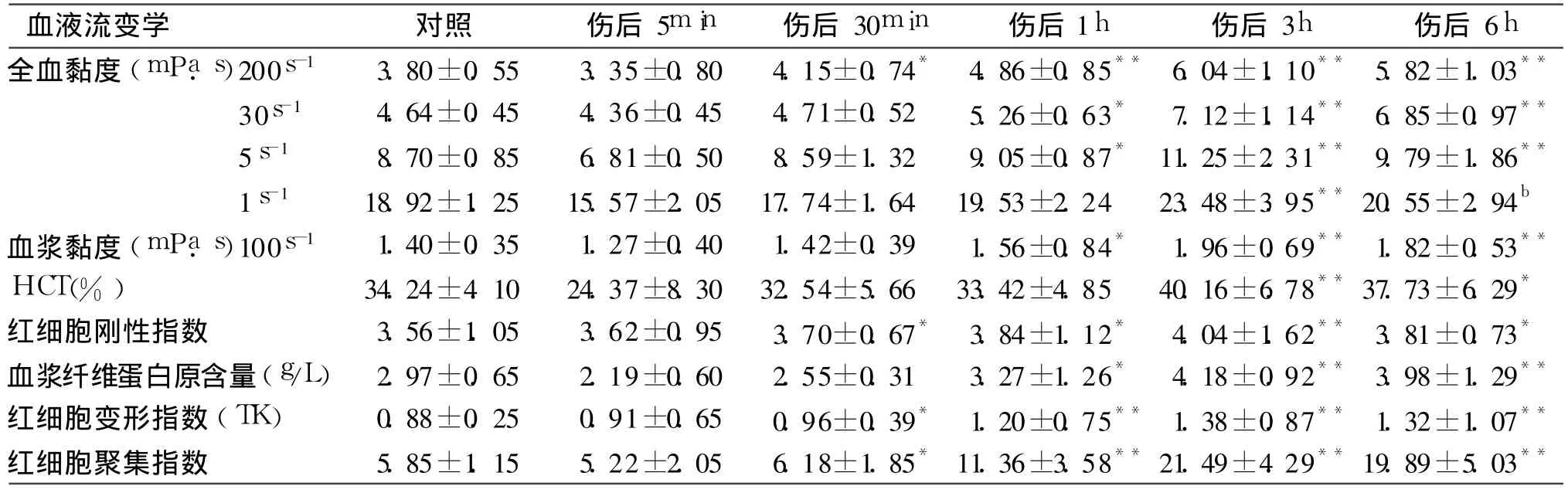

1 血液流变学变化

兔胸部爆炸伤后 5分钟全血黏度、血浆黏度、红细胞聚集指数、血浆纤维蛋白原含量及 TK均低于正常对照组,30分钟以后上述指标明显升高,3小时后达峰值,与正常对照组相比有非常显著统计学意义(P<0.01);伤后 6小时虽有所下降,但仍高于正常对照组(P<0.05)(见表 1)。

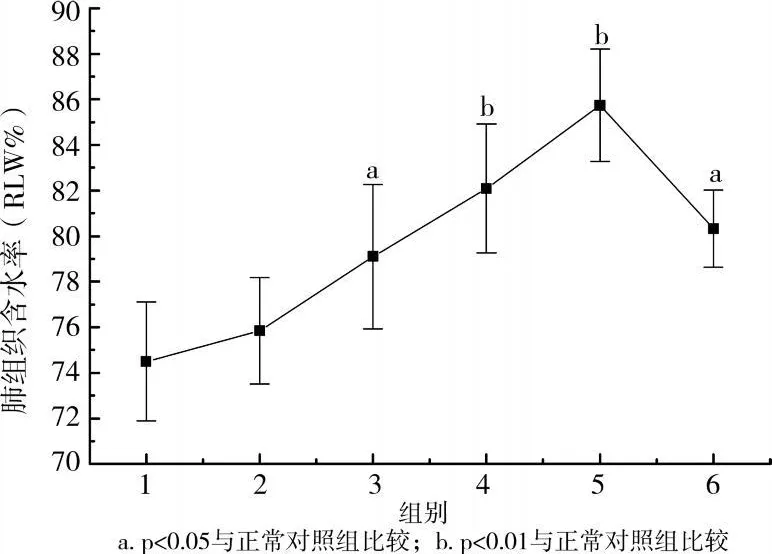

2 RLW变化

各组兔伤后 5分钟RLW无明显变化,以后显著升高(P<0.05),3小时后达峰值(P<0.01),6小时时有所恢复,但仍显著高于致伤前(P<0.05)(见图1)。

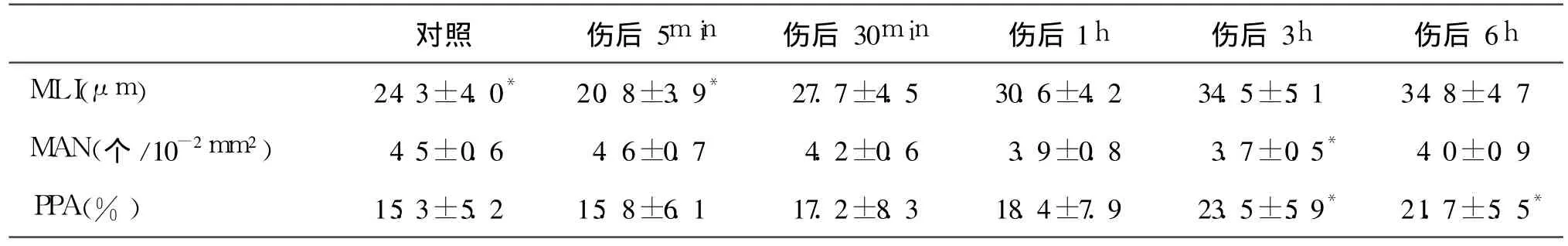

3 肺组织病理学变化

胸部爆炸伤后 30分钟肉眼即可见肺膜下浅层点状出血,光镜下见胞浆内局灶溶解,炎性细胞浸润;3小时后上述病变明显加重,点状出血融合成片,光镜下见网织纤维断离,少数肺泡显著胀大,周围广泛积有多量红细胞,间质内可见气肿,肺泡细胞可见局灶坏死,局部可见核溶解;各实验组平均内衬间隔(MLI)和肺实质百分比(PPA)明显高于正常对照组(P<0.05),平均肺泡数(MAN)则明显低于正常对照组(P<0.05)(见表 2)。

表1 各组致伤后血液流变学特性的变化(n=8,±s)

表1 各组致伤后血液流变学特性的变化(n=8,±s)

与正常对照组比较:*P<0.05;**与正常对照组比较:b P<0.01

血液流变学 对照 伤后5m in 伤后30min 伤后1h 伤后3h 伤后6h全血黏度(mPa.s)200s-1 3.80±0.55 3.35±0.80 4.15±0.74* 4.86±0.85**6.04±1.10**5.82±1.03**30s-1 4.64±0.45 4.36±0.45 4.71±0.52 5.26±0.63* 7.12±1.14**6.85±0.97**5s-1 8.70±0.85 6.81±0.50 8.59±1.32 9.05±0.87* 11.25±2.31**9.79±1.86**1s-1 18.92±1.25 15.57±2.05 17.74±1.64 19.53±2.24 23.48±3.95**20.55±2.94b血浆黏度(mPa.s)100s-1 1.40±0.35 1.27±0.40 1.42±0.39 1.56±0.84* 1.96±0.69**1.82±0.53**HCT(%) 34.24±4.10 24.37±8.30 32.54±5.66 33.42±4.85 40.16±6.78**37.73±6.29*红细胞刚性指数 3.56±1.05 3.62±0.95 3.70±0.67* 3.84±1.12* 4.04±1.62**3.81±0.73*血浆纤维蛋白原含量(g/L) 2.97±0.65 2.19±0.60 2.55±0.31 3.27±1.26* 4.18±0.92**3.98±1.29**红细胞变形指数(TK) 0.88±0.25 0.91±0.65 0.96±0.39* 1.20±0.75**1.38±0.87**1.32±1.07**红细胞聚集指数 5.85±1.15 5.22±2.05 6.18±1.85*11.36±3.58**21.49±4.29**19.89±5.03**

表2 各组肺平均内衬间隔、平均肺泡数和肺实质百分比比较(±s)

表2 各组肺平均内衬间隔、平均肺泡数和肺实质百分比比较(±s)

与正常对照组相比:*P<0.05

对照 伤后5m in 伤后30min 伤后1h 伤后3h 伤后6h MLI(μm) 24.3±4.0* 20.8±3.9* 27.7±4.5 30.6±4.2 34.5±5.1 34.8±4.7 MAN(个/10-2 mm2) 4.5±0.6 4.6±0.7 4.2±0.6 3.9±0.8 3.7±0.5* 4.0±0.9 PPA(%) 15.3±5.2 15.8±6.1 17.2±8.3 18.4±7.9 23.5±5.9* 21.7±5.5*

图1 各组肺组织含水率变化曲线图(n=8,±s)

讨 论

创伤引起的改变是多系统、全身性的。本实验研究发现,兔胸部爆炸伤后血液流变学特性出现明显变化,导致血液高凝状态,除伤后早期血液黏滞性下降外,其变化时相与爆炸伤后原发性急性肺损伤几乎同步发生及发展,二者关系密切。主要表现为全血黏度、HCT、红细胞聚集指数、血浆纤维蛋白原含量及红细胞变形性升高,而红细胞刚性指数无明显变化,提示高血凝状态主要由红细胞聚集性增高所致。

血液黏度是血液的主要力学特性,也是血液流变学的重要研究内容之一。近年对其变化的生理和病理意义做了大量的研究,显示在不同病理状态下血液黏度均发生变化,且有其规律性,因此可作为疾病的诊断、治疗及预后的判断指标。Cortinovis[2]的实验显示,应激后红细胞内黏度增高,变形性下降,这可能与红细胞膜黏弹性改变有关;另外增多的纤维蛋白原由于其黏附特性可能也促进红细胞变形性的下降。Cash[3]揭示在短期运动、注入儿茶酚胺和外科手术后,血小板计数即有增长,而这些较新产生的血小板有更强黏附性,从而更容易聚集。影响血液黏度的因素主要有 HCT、红细胞变形性、红细胞聚集性、血浆黏度以及一些外界因素,如温度、渗透压和 pH值等。血浆中含有白蛋白、球蛋白、纤维蛋白原等蛋白分子,其分子越大、形状越长、浓度越高,对血液黏度影响就越大。血浆蛋白分子,特别是纤维蛋白原,能够吸附在细胞表面,在相邻的细胞之间发生桥联作用引起聚集。纤维蛋白原分子较大、几何形状较长,故使红细胞聚集作用较强。本实验发现,爆炸伤后红细胞变形性增加,这将导致红细胞聚集性的增加。本文实验结果提示了胸部爆炸冲击伤后存在持续时间较长的高血凝状态。血黏度增高及红细胞聚集性增加可导致以肺为主的多个脏器血流淤滞,微小血栓形成,循环阻力增高而使各脏器缺血低氧,进一步加重各脏器功能障碍,甚至造成急性呼吸窘迫综合征(ARDS)或多脏器功能衰竭。故临床上在纠正低氧同时,还应加强抗黏、抗凝治疗,以降低肺循环阻力,疏通血流,才有可能明显改善 ARDS的低氧状态。

肺脏是重要的循环器官,肺脏的循环功能异常可能在急性肺损伤(ALI)/ARDS的发病机制中扮演重要角色[4]。因此,深入探讨肺损伤时血液流变学的变化特点及其分子机制,将可能为揭示 ARDS的肺微循环状况及其在 ARDS发病机制中的具体作用提供重要线索,并可为探索 ALI/ARDS分子机制开辟新的窗口,对实施病情评估、确定治疗策略等临床实际工作也具有重要参考价值。大量研究证实,ALI/ARDS是全身多器官 (包括心脏、肾、肠道、肝、肌肉和脑等)的功能损伤/衰竭,肺部表现只是其全身性损伤的一部分[5],ALI/ARDS引起的肺部病理改变也可在其他重要器官出现。这提示,目前聚焦于探索肺脏作为呼吸器的损伤细节、以改善肺脏通气功能为主要方向的治疗策略,是片面和不着要领的,他远不能解决 ALI/ARDS的真实机制问题,更无助于解决肺脏的氧合功能障碍。开展肺脏循环功能的细致探索,无疑为 ALI/ARDS机制的深入研究开辟了新的视角,十余年的研究已经显示,此一研究方向可能正是通向 ALI/ARDS发病机制核心问题的捷径[6]。血液流变学理论和方法为循环功能的深入探索提供了新的工具,它将大大加深对 ALI/ARDS与肺循环障碍内在联系的认识深度,从而有助于有力推进对 ALI/ARDS分子机制的破解进程。

本文结果同时提示,肺含水率增加与血液流变学特性异常变化关系较密切,说明爆炸伤后原发性急性肺损伤与伤后血流变改变从而导致微循环障碍密切相关。肺内发生内皮和上皮受损后,由于通透性明显增加,使富含蛋白的液体得以漏入间质和肺泡腔。肺泡上皮具有 Na+通道,可主动运输肺泡内Na+和液体,有利于肺泡内水肿液吸收;当肺泡Ⅱ型上皮损伤后,液体吸收速度即会明显减慢而加重肺水肿[7]。爆炸伤后以肺为主的多个器官功能损害多与血流变的异常有关。降低血液黏滞性,改善微循环可能是防治多器官功能衰竭的重要因素之一。这就为此类疾病的预防和治疗提供了一个很好的思路。

另外,我们通过病理形态学及体视学方面的观察发现,肺组织伤后动态病理改变与肺功能障碍程度基本一致。早期病变基本上都是肺气-血屏障的损伤,肉眼可见散在肺微不张、出血点等,光镜下可见肺泡隔毛细血管及肺间质小血管充血,管腔内中性白细胞集聚,继而出现出血及肺间质水肿等一系列改变。后者表现为肺泡隔疏松变宽及支气管旁小血管周围间隙加宽,疏松透明形成“水肿袖套”。在我们的实验中即表现为 MLI和 PPA明显高于正常对照组,而 MAN则明显低于正常对照组。故可从病理形态的变化上基本反映严重创伤后肺功能的损伤情况。至于间质水肿的成因,可能与下列因素有关:(1)创伤后休克、胸廓活动受限,淋巴回流障碍,使过量液体积于间质;(2)肺损伤时Ⅱ型肺泡上皮受损,表面活性物质形成减少或失活,使肺泡表面张力增高致间质负压增高,引起毛细血管渗出的液体增多;(3)毛细血管直接损伤导致通透性增加也起重要作用。

关于应激后血液流变特性的改变,相当多的作者做过报道。在创伤等应激情况下,α-球蛋白增加,γ-球蛋白也可随继发感染而增加;本实验亦发现胸部爆炸伤后血浆纤维蛋白原明显升高。血浆蛋白增加时,血浆黏度升高,全血黏度随之升高。血液流变学特性改变的具体机制不很明确。目前认为,(1)应激后交感神经兴奋导致儿茶酚胺类物质的释放是一个重要因素[8];(2)5-羟色胺、糖皮质激素的释放等也是比较重要的影响因素;(3)直接爆炸冲击伤、二次“内爆效应”损伤和(或)继发性低氧均可导致血管内皮细胞损伤,从而加重高血凝状态;(4)创伤后肺功能严重障碍、低血压等引起的一系列全身及局部代谢紊乱也起到很重要的作用。

本实验提示在爆炸伤后短暂时间(5分钟)内可引起全血黏度、红细胞聚集指数降低。国外亦有文献报道冲击伤可使绵羊运动后血液浓缩程度下降[9],其具体机制尚不清楚,有待进一步研究。

爆炸伤后早期存在高血凝状态可能是导致肺冲击伤后继发多器官功能衰竭的病理生理基础之一。因此,对早期胸部爆炸伤存活患者,及时改善高凝状态,对防止病情进一步发展将有重要意义。

[1]杨宇,蒋文跃,钱瑞琴.应激对血液流变性的影响及其机制[J].中国血液流变学杂志,2000,10(2):72-74.

[2]Cortinovis A,Crippa A,Crippa M,et al.Blood rheology and fibrinogenemia:two independent parameters in the assessmentof cerebral vascular damage[J].Minerva Med,1995,86(12):511-518.

[3]Cash JD.Stress and platelets[J].Thromb Diath Haemorrj,1972,50(S):93-103.

[4]刘宏,赵金垣,刘艳云,等.肺循环高凝状态与成人呼吸窘迫综合征的发病机理[J].中华劳动卫生职业病杂志,1996,14(4):193-196.

[5]Khadaroo RG,Marshall JC.ARDS and the multiple organ dysfunction syndrome,common mechanisms of a common system ic process[J].Crit Care Clin,2002,18(1):127-141.

[6]刘和亮,赵金垣.化学性急性肺损伤时肺内皮细胞及血液流变学的实验研究[J].中华劳动卫生职业病杂志,2003,21(1):137-140.

[7]Noda M,Suzuki S,Tsubochi H,etal.Single dexamethasone injection increases alveolar fluid clearance in adult rats[J].CritCare Med,2003,31(4):1183-1189.

[8]王石洪,郭学勤.延髓头端腹外侧区注入肾上腺素对血液流变学的影响[J].生理学报,1997,49(2):185-190.

[9]Januszkiewicz AJ,Mundie TG,Dodd KT.Maximal exercise performance-impairing effects of simulated blast overpressure in sheep[J].Toxicology,1997,121(1):51-63.