故宫三希堂国宝经历的颠沛流离(下)

石良/改编 姜吉维/绘画 赵耕《『三希』离合》

根据2007年12月7日《北京日报》

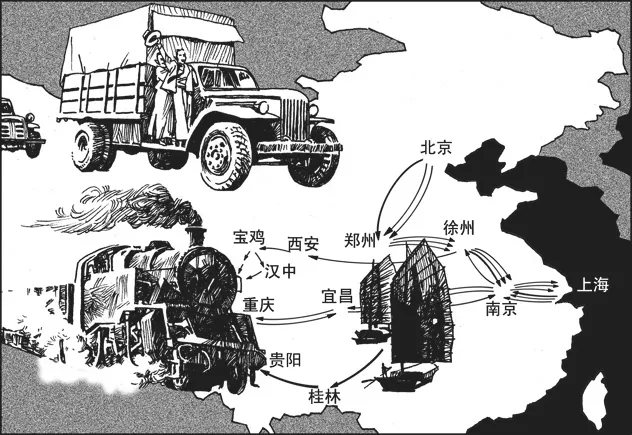

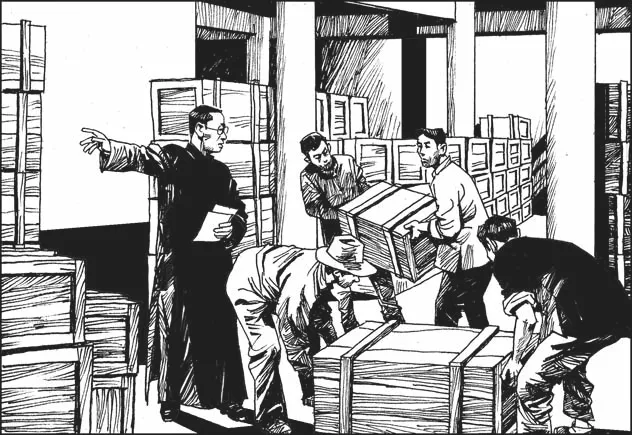

84 “二希”回到郭家之后不久,《快雪时晴帖》也结束了半个中国的漂泊回到了南京。与这第一批80箱文物一起回来的,还有当年迁出南京的另外两路故宫国宝。历时十载,累计行程超过两万里的国宝西迁宣告结束。1947年底,16698箱国宝安然无恙重返金陵。

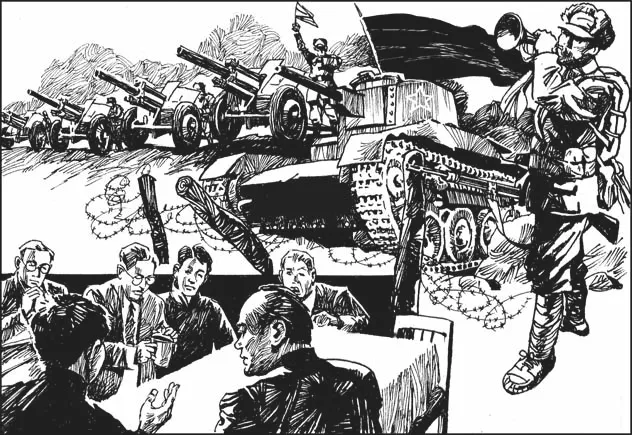

85 然而,这些国宝将要面对的,是一次更加残酷的分离。1948年9月,辽沈战役打响,国民党军队节节败退。眼看大厦将倾,故宫博物院召开了抗战胜利后的第一次理事会,决定将文物运往台湾。

86 当时,马衡是故宫博物院的院长,留守北平,徐森玉则是故宫博物院的副院长,坐镇南京。马衡托病不出,国民政府只得将遴选文物的重任交给了徐森玉,并明确指示,尽量将南京文物全部运往台湾,如果实在带不走,也要选择一类文物,将二类文物留在大陆。

87 徐森玉在那段时间给台静农的信里曾明确表示反对文物迁台:“衮衮诸公妄以为台湾为极乐国,欲将建业文房诸宝悉数运台,牵率老夫留京十日,厕陪末议。期期以为不可,未见采纳。”两难之间,徐森玉只得大胆“掉包”,将一批一类文物换成二类文物,运往台湾。

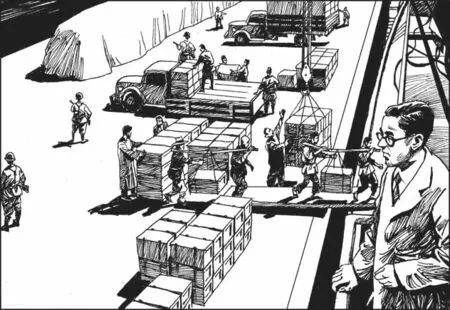

88 而此时,庄尚严已经接受了国民政府的命令,押送第一批文物前往台湾。这批文物都是宫中精品,庄尚严曾经出生入死保护了十年的《快雪时晴帖》,又一次被交到了他的手中。

89 据王圣贻回忆,第一批国宝启程前,徐森玉自知留不住庄尚严,只能拉着这位平生最得意的弟子百般叮咛:“现在这些文物要分开了。从今以后,我负责看管一半,你负责看管另一半。你要代我到台湾去,看管好这批家当。”庄尚严点头:“先生放心,人在文物在。”

90 对于庄尚严的离去,徐森玉是无奈,马衡却动了肝火。庄灵回忆说,临行前,父亲接到了一封北平来信,马衡告诉庄尚严,如果执意前往台湾,二十多年的师生情谊就此一刀两断。

91 马衡对于文物迁台的抵制是显而易见的。1948年底,南京行政院下达命令,将故宫内剩余的珍品尽快装箱运往南京,马衡却一再叮嘱工作人员,装箱不要图快,“安全第一”。直到辽沈战役结束了,故宫的文物一箱都没有运出北平。

92 1949年1月14日,闻得已有三批文物运至台湾,马衡当即致信全权负责文物迁台的国民政府教育部长杭立武,字里行间充满了焦急:“前得分院来电,谓三批即末批,闻之稍慰。今闻又将有四批,不知是否确实。弟所希望者三批即末批,以后不用续运。”

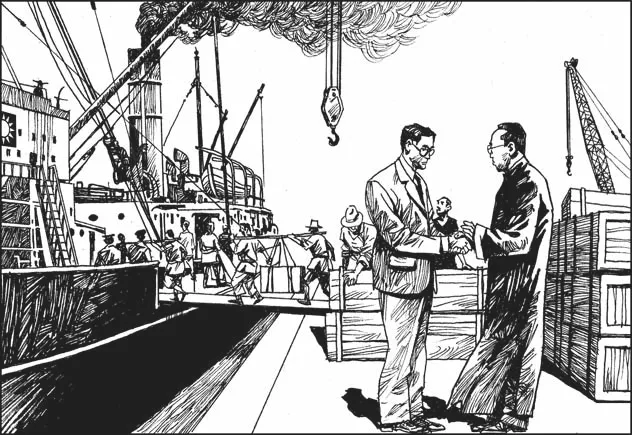

93 所谓的“第四批文物”终究没能运出。但此时,包括《快雪时晴帖》在内的三批共238951件故宫文物已经漂洋过海,在台湾的基隆港登岸了。

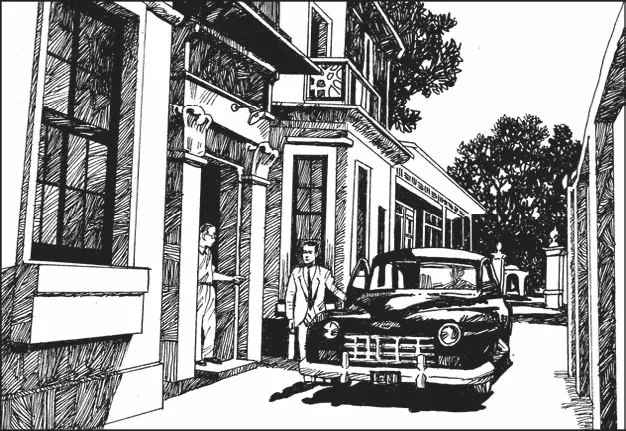

94 1949年初,一位“故友”意外造访了刚到台湾不久的庄尚严。庄尚严怎么也想不到,刚刚把“快雪”安顿好,郭昭俊竟然带着另外“二希”出现在自己面前。

95 此时的郭昭俊已不是当年锦衣玉食的贵公子了,投靠宋子文不成,他这些年过得颇为不顺,只能靠变卖父亲留下的文物度日。北平解放前,郭昭俊带着《中秋帖》和《伯远帖》逃到了台湾。

96 郭昭俊对庄尚严谈起了郭世五当年发下的宏愿,声称一定要将两帖交还故宫,让“三希”团圆。只要政府“赏”他一点报酬,他必定将“二希”“捐赠”出来。 郭昭俊提出的价钱并不过分,但当时自身难保的国民政府,哪有精力去过问这两件字帖的下落!

97 庄尚严四处筹措资金,却终究没能在约定的时间内拿出钱来。他只能眼睁睁看着郭昭俊带着《中秋帖》和《伯远帖》远赴香港。“三希”重聚的机会,又一次从庄尚严手中轻轻滑过了。

98 1951年10月25日,故宫博物院院长马衡到国家文物局开会。闲谈之中,时任文物局副局长的王冶秋向马衡透露了一个重要信息,故宫博物院寻找了好几年的“二希”帖,终于有下落了。

99 当时正担任南洋商业银行董事长的庄世平先生出席一次银行界的聚会,一个在英国汇丰银行供事的朋友告诉他,过几天他们会有一笔大买卖,著名的《中秋帖》和《伯远帖》,就要被汇丰银行收入囊中了。

100 原来,郭昭俊携带“二希”到了香港之后,生活日渐窘迫。但顾念父亲生前的愿望,他不敢贸然将“二希”卖掉,而是将它们抵押给了英国汇丰银行,赎期定在1951年11月底。

101 眼看日子临近了,汇丰银行方面知道郭昭俊拿不出钱来,正极力诱使他将宝帖出卖。庄世平说,我不是文物行家,但鼎鼎大名的“二希”帖眼看就要落到英国人手里,哪个中国人会无动于衷呢?思来想去,他决定秘密将此事报告给中央政府。

102 巧合的是,就在这几天,时任国家文物局局长的郑振铎正率团出访印度、缅甸,在香港作短暂停留。听到“二希”重现的消息,郑振铎紧急向国务院打了一份报告,请求由故宫博物院出面赎回两件宝帖。

103 1951年11月8日,王冶秋找到马衡,出示了总理批示的抄件:“同意购回《中秋》、《伯远》二帖。惟须派负责人员及识者前往鉴别真伪,并须经过我方现在香港的可靠银行,查明物主郭昭俊有无讹骗或高抬押价之事,以保证两帖能够顺利购回。”

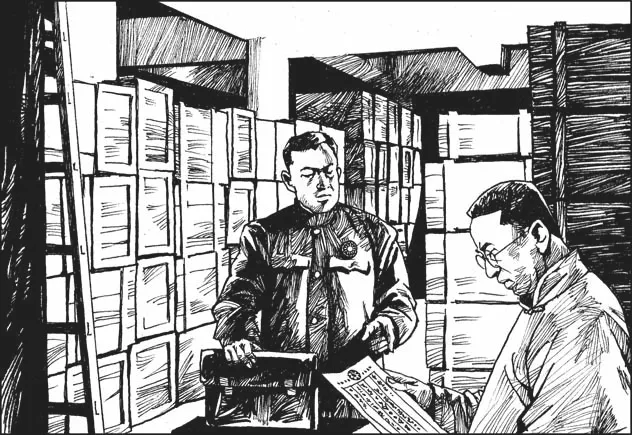

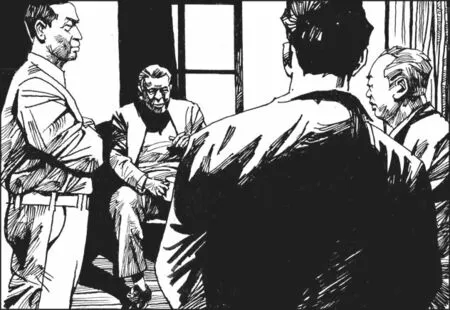

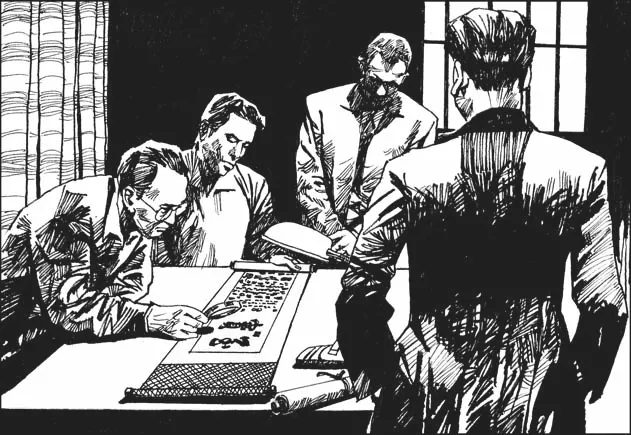

104 按照总理的指示,故宫博物院立即派出一个“三人专家小组”赶赴香港鉴定并回收二帖。除了王冶秋之外,马衡与徐森玉这两位故宫元老,又一次担负起了这项重要的使命。那年,他们都是整整七十岁。

105 1951年11月15日,马衡和王冶秋乘火车抵达广州,前来迎接他们的除了老朋友徐森玉,还有曾经舍身保得“快雪”平安的徐伯郊。此时,徐伯郊已经定居香港,担任广东省银行香港分行经理的他还有一个特殊的身份——香港文物秘密收购小组组长。

106 这个小组是在周恩来的指示下成立的。郑振铎对收购的范围有明确指示:以古画为主,古画中以宋元及之前作品为主;铜器、玉器、雕刻、漆器等,收其精美而价廉者;日本的东西,要设法争取;有被美帝垂涎欲购之可能的,必须先收。

107 徐伯郊以其银行家、无党派、徐森玉之子的三重身份,将这项工作做得十分出色。秘密收购小组成立不久就以5万港币的低廉价格成功收购了唐代大画家韩的《五牛图》。这一次,徐伯郊又要协助父亲收购年代更加久远的《中秋帖》和《伯远帖》了。

108 “三人小组”到达广州之后的情况,马衡在自己的日记中有详细记载:迫于当时的形势,他们只能取道澳门,再赴香港。11月19日,负责与汇丰银行方面接洽的裴延九先期渡港,未能成功。

109 为了安全起见,最终决定让裴延九、徐鹿君和徐伯郊三人化装成船员赴港与郭昭俊及汇丰银行方面谈判,其余的人则撤回广州等待消息。

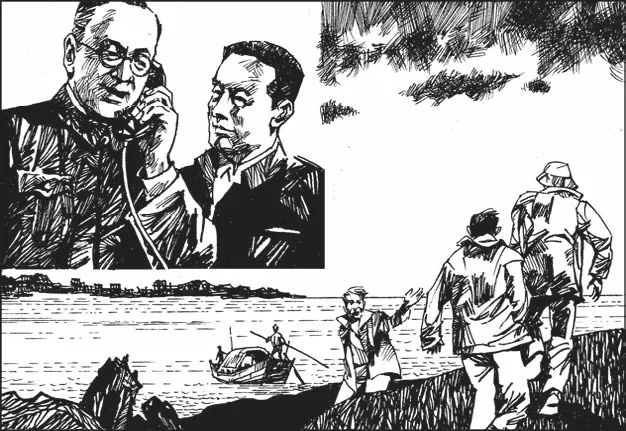

110 由于各种各样的困难,徐伯郊三个人又在澳门滞留了三天,虽然不断与香港方面的“联络人”通话,但几次谋划渡港都没能成功。直到11月22日夜间,坐镇广州的徐森玉和马衡终于接到了徐伯郊等人成功渡港的消息。

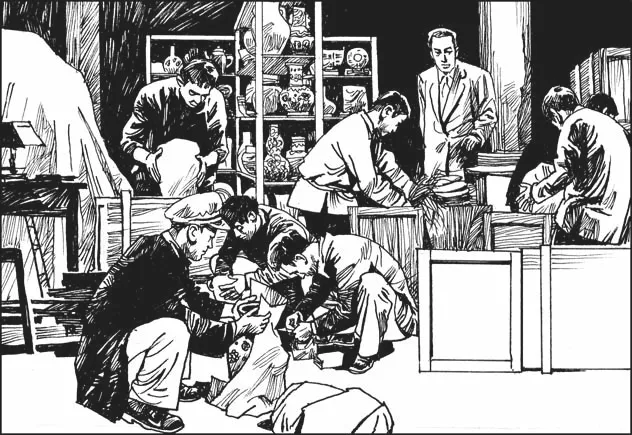

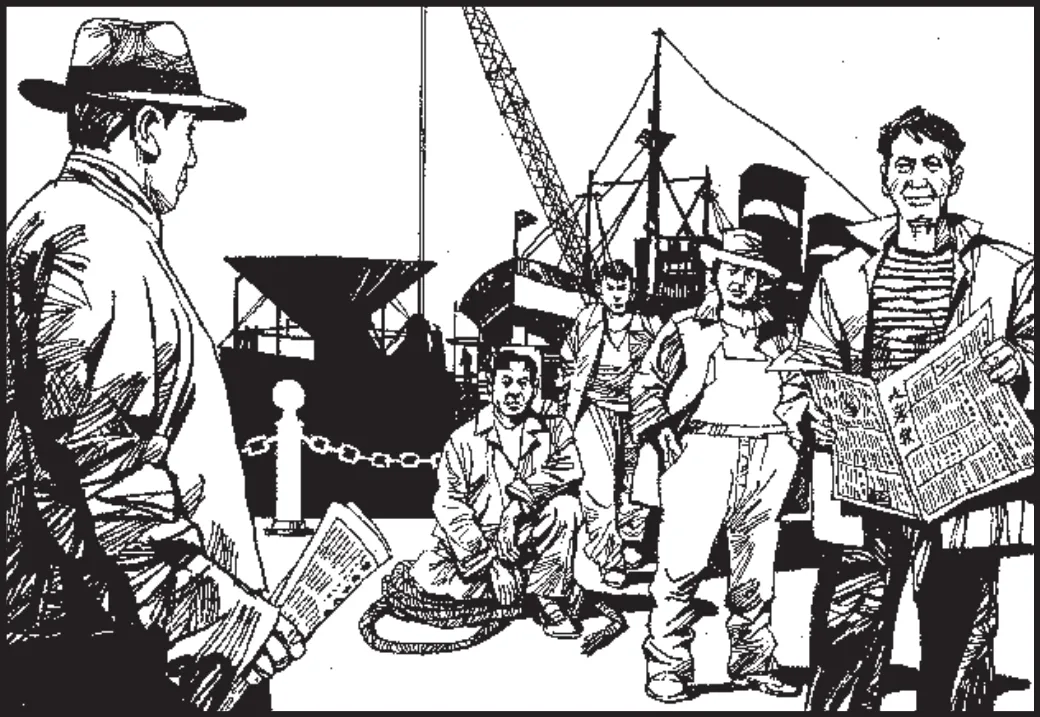

111 庄世平回忆说,1月23日清晨,已经得到秘密通知的他穿着长袍马褂,手拿报纸如约来到香港码头。几个穿着宽衣长裤,作船员打扮的人已经等在那里了,其中一人手里也拿着报纸。

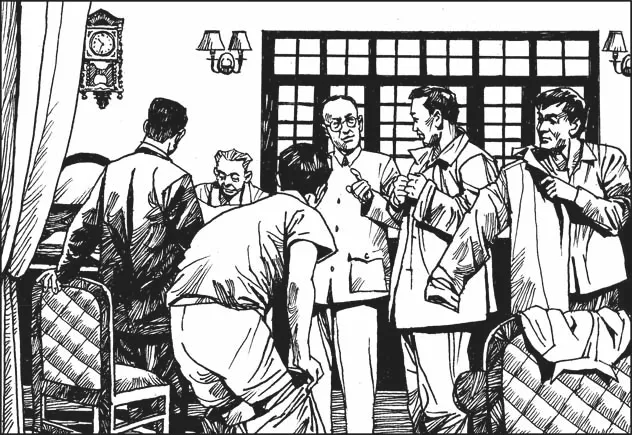

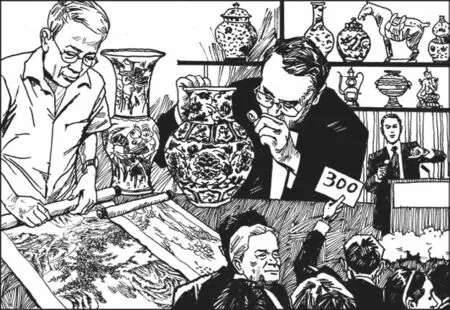

112 庄世平赶紧迎上前去,低声问道:“找工作吗?”那人点了点头:“今天休息一天,明天可以开工。”接头暗号对上了,庄世平随即领着三个人,秘密将“二希”由银行库中取出进行了鉴定。

113 鉴定完毕后,其中一位专家小心翼翼地拿起《伯远帖》,在右下角作了一个极其微小的标记。专家告诉庄世平,东西没错,但钱的问题还要请示总理。“回购款到账之前,‘二希’还要存在汇丰银行,作标记是为防止交货的时候被人暗中掉包。”

114 那天晚上,提心吊胆地等待了整整一天之后,马衡广州寓所的电话铃声终于响起。谈判成功,本息共合港币488376.62元,便可顺利拿下“二希”。

115 很快,马衡接到北京的消息:总理已经获知此事,并批准50万港币回购款,次日将秘密汇到中国银行户头。那一年,我国的外汇储备仅有区区1.57亿美元,但是,为了让国宝重归故土,财政异常困难的中央政府还是慷慨地拿出了这笔巨款。

116 12月27日,王冶秋亲自将《中秋帖》和《伯远帖》送还故宫,此时距离“二希”离开紫禁城,已经过去了整整二十七年。三希堂依然保留着当年的样子,“三希”帖却没能一起回来。

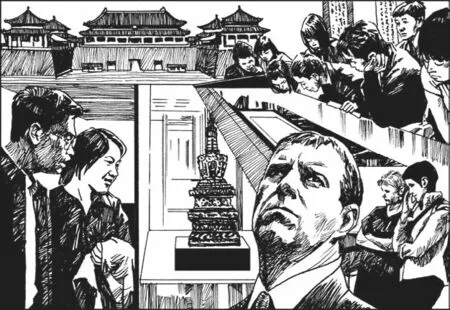

117 1952年,在徐伯郊的动员下,张大千将用王府换来的《韩熙载夜宴图》以区区2万美金的价格卖给故宫。

118 1995年,故宫博物院用1800万元拍得北宋张先的《十咏图》,2003年又以2200万元的价格买回了隋人的《出师颂》……有人做过统计,新中国成立58年来,故宫新入藏的文物超过了24万件。

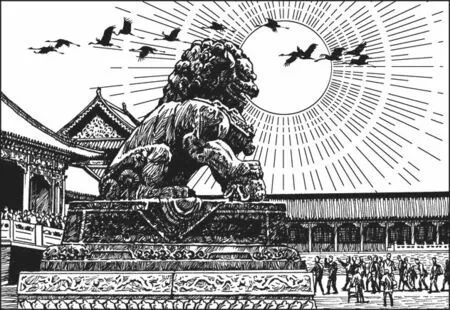

119 如今,拥有150余万件藏品的北京故宫,已经成为中华民族一座最大的文化宝库。文化是一个民族赖以生存的血脉,只要血脉相连,无论时间多长,无论距离多远,无论人世间多少风云变幻,都阻挡不了游子回家的脚步。

120 就像200年前,清礼部右侍郎沈德潜在他的《三希堂歌》中写的那样:“东晋至今十六世,离合聚散同烟云。太清楼空几泯灭,宝晋斋废疑沉沦。至宝阅世永不泯,鬼神呵护留乾坤。从来法物聚所好,归之秘府纷罗陈。”