我国第一代飞行保护头盔研制侧记

1965年2月20日(农历正月初一)的日记记有这样一句话:“看《碧空雄鹰》电影。”时隔44年了,翻开日记看到这短短的一句话,引起我对电影中一组难忘镜头的回忆:“在朝鲜战场上空,我年轻飞行员驾驶的飞机与美帝‘王牌飞行员驾驶的敌机进行格斗,我战斗机机舱透明玻璃被击破,玻璃碎片击到我戴皮飞行帽的飞行员头部,血流满面!而敌机驾驶员戴的是以玻璃钢为外壳的保护头盔,但最终被我负伤的英勇飞行员击落……”当时,我作为飞行头盔,代偿服工厂的产品设计负责人,在大年初一看了这场电影之后,心情是很沉重的,深感责任重大。

20世纪60年代中期,我国战斗机驾驶员戴的还是皮飞行帽。1965年9月20日,我英勇的人民空军勇士高翔和黄凤生,驾驶歼6飞机一举击落入侵美机F-104C。当时高翔和黄凤生头戴的就是皮飞行帽,而美国飞行员戴的却是玻璃钢保护头盔,因此,为我们的空军飞行员提供更安全更先进的保护头盔迫在眉睫。

链接:歼6飞机是我国生产量最大的战斗机,总产量达数千架。歼6飞机曾是我国空,海军航空兵装备的主力机种,1958年仿制,1962年服役。F-104是美国洛克希德公司研制的超声速轻型战斗机,1951年开始研制,1958年开始装备部队。

受命研制飞行保护头盔

1965年5月31日,原第三机械工业部(简称三机部)航空局陈与楫主管工程师来电,要我尽快到北京接受研制飞行保护头盔的任务,喜讯传来,心潮沸腾!1965年6月8日,34岁的我(作为我国第一代飞行保护头盔的设计者),带领唐振武、李刚和郭子芳等24~25岁的年轻人奔赴京城。当时去北京要经武汉转车,6月13日才到达,可惜空军科研部的“F-105会议”已经结束。所谓“F-105会议”就是展览被我国击落的美国F-105飞机残骸。

链接:F-105飞机是单座超声速战斗轰炸机,其主要任务是实施战术核攻击。其机身下装有一小型弹舱,可装一枚小型战术核弹。1951年,美国原共和飞机公司(后并八费尔柴尔德公司)开始方案设计,1958年装备部队,共生产833架。在越南战争中,美国F-105飞机被击落225架。

我们还得补课。在空军科研部,我们参观了F-105飞机残骸,以及F-105飞机驾驶员戴的P-1B保护头盔及其配套氧气面罩。通过参观,了解了美国保护头盔的水平,感觉到它对我们研制自己的保护头盔有较大参考价值。在这次参观过程中,我们拜读了著名飞行员葛文墉同志当时撰写的《关于使用P-4A保护头盔的几点感觉》的文章(P-4A保护头盔是徐廷泽驾驶F-86F型飞机从台湾起义戴回来的)。原来,葛文墉同志向党中央、毛主席和空军领导建议,开展保护头盔的研制工作,并获得了批准。三机部航空局油江局长很支持这项工作(油江局长,湖北公安县人,1938年入延安抗大学习,同年加入中国共产党。解放后,历任华北军区航空处长,军区空军参谋长,中朝空军联合;中击指挥部参谋长,重工业部航空工业局副局长,第三机械工业部生产技术司副司长、生产局局长、副部长,中国航空学会第三届副理事长等职)。陈与楫同志具体安排商讨我们的工作;空四所詹长禄同志收集了很多有关飞行保护头盔的情报资料。我花了2天时间阅读了他收集的技术情报资料,对了解国外保护头盔的性能与结构很有帮助。

明知山有虎,偏向虎山行

经过调查研究,对研制成功我国飞行员第一代保护头盔,心中顾虑仍然很多。

首先,当时国营510厂研制厂房、试验设备等全无。

第二,保护头盔玻璃钢外壳成型工艺陌生,从没有接触过。

第三,保护头盔需要不少的新材料,如制造滤光镜的有色有机玻璃;新元件,如耳机、喉头送话机等,有待落实试制,任何一项新材料不落实,保护头盔都难研制成功。

第四,没有详实的技术参考资料,对保护头盔的技术性能不了解,对我国飞行员的头型还有待调查。

第五,没有熟悉保护头盔的技术人员。

为了解决以上问题,在油江局长、陈与楫主管工程师、航空局物资处聂明大姐等支持下,我带领3位年轻的技术人员,在北京等地紧张工作了将近40天,学习了很多关于保护头盔的知识,并为研制保护头盔做了很多有意义的工作:

1、航空局拨专款,支持在510厂新建头盔一代偿服厂房,我还与航空第四设计院落实了头盔一代偿服新厂房设计方案,第四设计院派人去510厂进行厂房设计。

2、根据收集了解的情况,陈与楫主管工程师委托我起草两份关于研制保护头盔的文件,即以航空局的名义发出的《关于自行设计飞行员保护头盔的通知》及《保护头盔设计任务》。这两份文件我花了较长时间写成,又经与陈与楫主管工程师共同研究,写得很全面、具体,但1965年6月26日下午,我去空军科研部,见到了科研部长王久成同志,他不支持保护头盔的研制,但也不反对研制,他认为航空局领导签发文件即可。因此,以上两份文件是由油江局长签发的。经部机关机要室打字,由我反复校对后,印发国营510厂,抄送空军科研部、空四所、化工部等单位。

3、航空局写的介绍信,我去空军科研部要来了F-105飞机的P-1B飞行保护头盔一顶和氧气面罩一支。这两件样品对我们研制保护头盔太有用了。从空军仓库购回苏式3 w-3保护头盔一顶,它的保护外壳是由铝材制成的。

4、签订了与北京化工研究院合作研制保护头盔玻璃钢外壳的协议。这项协议对研制保护头盔起了很大作用,北京化工研究院对玻璃钢外壳成型工艺具有一定经验。上世纪60年代初,他们从德国引进一套玻璃钢预成型机,该机是短纤维喷射成型的。我们是1965年7月2-3日去参观的,并会见了该院的总工程师(当时这位总师已是满头银发),他学者之风感人,在技术上很慷慨地支持我们。

5、落实了保护头盔新材料、新元件试制单位。这里感谢三机部物资局聂明同志,她像一位老大姐,和蔼热情,亲自帮助一一落实了。

6、签订了与空四所合作研制试验鉴定保护头盔的协议。

综上所述,所有这些工作都为我国第一代飞行保护头盔的研制打下了基础。我本人深感在北京工作收获颇丰,对研制成功我国飞行员第一代保护头盔充满了喜悦之情。

访问著名飞行员葛文墉

为确保我国飞行保护头盔研制成功,请教研制保护头盔的首倡者、我国著名飞行员葛文墉同志就成为顺理成章的事情。葛文墉同志1951年参加空军,38年的飞行生涯,共飞行过中外飞机22种机型,飞行时间2455小时。他多次完成新机及科研试飞任务,荣立2等功2次,3等功7次。1966年1月27日,他驾驶歼7飞机首飞。他从航校飞行主任升任空军副参谋长,少将军衔。

1965年7月9日,在北京附近的姚

官屯航校如愿见到了葛文墉飞行主任,他热情地接待了我们,并先后谈了两次,还去机场参观了歼6座舱情况,从他那里我们学到了很多关于设计保护头盔的知识。当年我与葛文墉同志在姚官屯车站握别,至今已有44年没有见过面了,当时他答应研制出来的保护头盔样品由他首次飞行试验,可惜未能如愿,但他感人的谈吐,热情的鼓励,至今还暖人心。

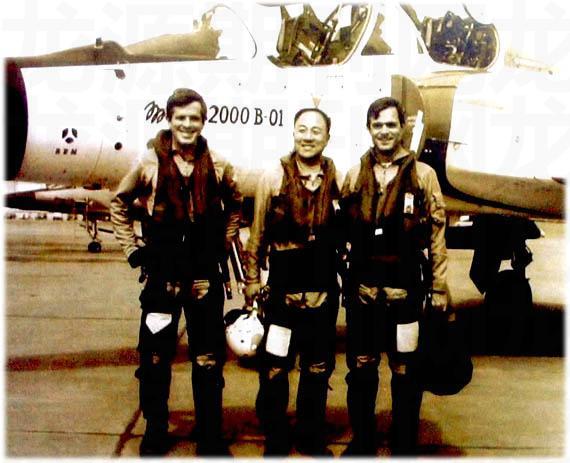

链接:1965年7月9日,刘长明、唐振武、郭子芳一行三人来到某空军航校。与葛文墉同志进行了2~3小时的交谈。葛文墉同志对P-4A保护头盔的使用、改进以及我国第一代飞行保护头盔的研制,提出了很好的建议。以下是谈话记录。

问:葛文墉同志,我们厂承担了保护头盔设计任务,为了做好这件工作,我们特来访问您,您于去年了月份写了一篇《关于使用P-4A保护头盔的几点感觉》的文章,我们看到了,事隔一年,想听听您的解释和新的认识。

葛:我们已开始自己设计保护头盔了,我为此事到处宣传,今天开始重视起来,令人高兴,欢迎您们的到来。P-4A保护头盔我已进行了不下几十次的飞行,开始使用时,好像这家伙这么重,不太习惯,时间长了,感觉很不错,我相信它会得到飞行员的普遍欢迎。保护头盔的作用,我认为有以下几点:

1、能在飞行申保护飞行员的头部。飞机在空中飞行,因气流的影响,会产生颤抖不稳定的现象,而且这种情况很多,这就有可能发生飞行员的头部与飞机座舱内壁碰撞的情况,甚至能把飞行员撞昏迷了,造成机毁人亡的不幸事件。

2、在跳伞着陆时,可以避免飞行员头部与地面和其它东西相撞造成的危险。

3、歼7飞机弹射跳伞时,座椅上有盖板压住头部,使人体不摇晃,如果不戴保护头盔,将无法承受盖板压头。

4、保护头盔上带有滤光镜,可以保护眼睛不受气流、眩光的影响,而现在发给飞行员单独一个烟色眼镜,大家不爱用。

5、载P-4A保护头盔此戴一般飞行帽通风好一些。

问:有的同志认为保护头盔只适用歼5飞机,在中低空使用,对于歼7这种高空高速飞机就没有意义了,是否有道理?

葛:这种认识是不全面的,就拿歼7来说吧,在训练时,中、低空课目就不少;在平时,飞机转场也是常有的,没有必要飞到高空去;在战斗中,故机也不都是从高空来的。因此,我们为什么在进行这些项目中,一定要飞行自戴密闭头盔呢?目前,在中、低空飞行都是戴一般的飞行帽,这对飞行员头部的保护就差了,增加了不必要的牺牲。

问:P-4A保护头盔使用高度如何?从收集到的技术情报资料不太一样。

葛:我使用此头盔多在1万米以下飞行,不过戴此种头盔在1.5~1.8万米的高度飞行应该没有问题,戴一般飞行帽也干过。

问:您使用P-4A保护头盔较长时间,请谈谈在结构上有哪些值得改进的地方。

葛:P-4A保护头盔总的来讲是好的,但是还存在一些问题:

1、重量还是太重了,在结构上应设法搞合理点,尽量轻一点就好,否则弹射时可能扭伤脑袋。

2、外壳还是太大了一点,它不适合中国人的头型。我使用的P-4A是大号的,长度方向太长了,在后脑部长出不少,这会妨碍后座舱笃驶员的视线。

3、滤光镜系统也太重,其位置与外壳也不太匹配,我将原来滑轨式改为如rm-4MC转动式的,可惜改的还不够匹配。有滤光镜保护罩最好,可以保护镜面不被划伤,而且不会烤热滤光镜,否则戴到头上不好受,有些烤人。

4、氧气面罩与头盔连接系统还不太好。

问:将喉头送话器改为嘴边送话器是否更理想?

葛:不完全如此。喉头送话器我们已经使用习惯了。嘴边送话器是安装在氧气面罩内,那么飞行员在4千米以下飞行还得戴面罩,这就不太舒服了,我们飞到4千米以下就将氧气面罩拿下来了。

问:在冬季戴保护头盔是否有冷的感觉?

葛:在冬季戴此种保护头矗是冷了一点,最好在头盔内装上一顶防寒帽,而在夏季叉能拿下来。

问:你使用KM-32氧气面罩为什么没有用补偿囊,若此种头盔带补偿囊应该怎样?

葛:最好还是带补偿囊,因为KM-30还得用。此种补偿囊放在脑后上部比较好,您们要妥善解决此问题。

问:面罩与头盔相连的结构,我们想采用插销式的,不准备用挂钩式的。

葛:插销式的使用比较方便,但好像重量不轻!我们希望此问题解决得好,使面罩气密性好一些。

问:耳机安装到头盔上,我们想采用P-4A的形式。

葛:P-4A耳机系统是不错的,但是耳机上的胶囊不好,不吸汗,又太热,最好改用鹿皮的,弹簧也可减少儿圈,飞行帽上的耳机安装形式很好,不压耳朵。

问:在弹射跳伞时,一般有多少g?

葛:一般只有17~18g。

问:您对我们设计保护头盔还有什么希望?

葛:希望尽早看到我国自行设计制造的保护头盔问世,那时广大飞行员一定很高兴。你们除了在大的方面考虑周到之外,也希望对于在部队中如何使用和维护头盔、滤光镜等能有所交待。另外,有些零件要多考虑备件,如调节带、后带、下颏带等易弄脏,多带点好调换。

责任编辑:兆然