连环画:从“大艺术”到“小艺术”

郭伟其

1932年,小小的连环画曾引起一场关于“第三种人”的讨论:鲁迅在这一年连续发表文章,宣称“连环画不但可以成为艺术,而且已经坐在‘艺术之官的里面了”,认为连环厕虽然“产生不出托尔斯泰”,但却“可以产生米开朗基罗”。鲁迅曾经把连环画定位为“启蒙”,这一观点在共和国时期得到更加充分的发挥。确实,正是借助于连环画,许多文学作品以更高效的途径为普通民众所熟知,其中既包括古典及现代小说,也包括一些具有教育意义的外国作品,甚至连深奥难懂的莎士比亚文学也因为其连环画版本而为中国老百姓喜闻乐见。

在我开始具备读书能力时,已经是1980年代后期,当时连环画已经日落西山,可是仍然能够感受到连环画在日常生活中的影响力:《三国演义》中的大将与马匹,是许多人学习绘画的第一部教材,不少小孩子对古典小说与外国名著的兴趣,也与通俗易懂的小人书密不可分:更不用说每个星期天兜里揣着几毛钱到书摊“淘宝”所带来的快乐了。1970甚至1980年代的一辈,每当提起小人书,总是有无限美好的回忆。有人写文章,谈到1972年版《钢铁是怎样炼成的》时回忆道,在革命热情的背后更可贵的是生活的热情,女主人公“资产阶级小姐”的形象是如此引人遐思。可以说,在思想极端禁锢的年代,小人书所带给人的幸福是今天所难以凭空想象的。

的确,连环画最深入普通民众人心的角色当数其对文学的推广作用。早在鲁迅发起新木刻运动时,他就已经介绍过许多国外特别是苏联的文学插图如《(铁流)图》、《死魂灵百图》等等,并引进了几部文学性很强的连环画《一个人的受难》、《我的忏悔》、《光明的追求》和《没有字的故事》。在解放前夕的上海,有人对图书市场作过调查,结果发现史话占23%,神魔小说占22%,侠义小说占32%,男女小说占8%,民间传述占8%,戏曲占7%。(庄志龄、宣刚选编:《上海连环画改造运动史料(1950-1952)》,见《档案与史学》1999年第4期)其中连环画的传播也起着重要作用。共和国成立后所推出《东郭先生》《三打祝家庄》《木兰从军》等也取得很大的成功。特别是像上海出版的“白毛女”连环叵达到20多种,在各种革命文学畅销的同时,甚至还出现了“古装白毛女”“白毛仙姑”和“红毛女”等附会之作。(同上《上海连环画改造运动史料(1950-1952)》)这其实正是连环画的通俗文学属性在一定程度上的自然延续。

鲁迅曾经把连环画定位为“启蒙”,这一观点在共和国时期得到更加充分的发挥。确实,借助于连环画,许多文学作品以更高效的途径为普通民众所熟知,其中既包括古典及现代小说,也包括一些具有教育意义的外国作品,甚至连深奥难懂的莎士比亚文学也因为其连环画版本而为中国老百姓喜闻乐见。当然,在将原著改编成连环画时,无论是在脚本或是在图画上,都有许多细节问题需要斟酌。连环画《英雄村》就是一个典型的例子,它改编自小说《虹》,脚本的作者撰文解释了之所以改动书名,是因为考虑到“这个村庄里所有的人,从妇女到老人,到儿童,个个都是英雄”,并且还根据主题思想的需要对部分内容进行了改编,不仅有忠于原著的缩写,还有有意识增加的对白。甚至,“根据原作的精神,在改为连环画的脚本时根据连环画的表现特点,使一些人物和情节更加具体化,或把同一类型的几个人物的行动,集中地给予了一个人或两个人”。(王素:《小说《虹》改编成连环画脚本《英雄村》的经验》,见《读书》1956年第7期)在古典文学的启蒙方面,连环画所作出的贡献同样是难以估量的,正如当《杜甫》出版时,有人写文章所称:“像我国这样一个历史悠久,文化发达的国家,有着十分丰富的文化遗产,历史上有许多著名的人物,对于今天文化还比较低的工农群众,运用这种形式作为普及的手段,是个好办法。”(余灿:《(杜甫)是本好连环画》,见《读书》1959年16期)当文字转化成图像时,画家必须要面对一系列的技术问题,其中很重要的一点就是名物考证上的问题,因此也就有人善意地提出批评,指出画中服装和道具上的错误。(王璞,《谈历史故事画的人物服装》,见《美术》1956年1 2期)这其实也从一个侧面反映了连环画创作生机勃勃的创作空间。另外,也有人对一些古典文学是否应该改编成连环画表示质疑:“为了继承戏曲与文学作品,演出《游园惊梦》(《牡丹亭》中的一折)与出版《牡丹亭》的剧本,出版李笠翁的原作,都是可以的。但是,把这种曲折离奇的恋爱故事改编为供工农群众和少年儿童阅读的连环画,究竟能给他们什么有益的养料呢?能对他们有什么教育作用呢?”(晓方:《(牡丹亭)和(合影楼)应该改编为连环画吗?》,见《读书》1960年10期)

当然,在擅长群众工作的新政权教导之下,不少人早在50年代就注意到连环画发展中的负面影响,他们担心“有些青年丧失了正常的、向上的生活意志,迷失了生活方向,甚至脱离生产和学习,一心想当‘侠客、‘大侦探,或‘入山为道。有的青年拜师学武艺,在作业时把生产品扔出,称为‘鱼鳞紫金镖;晚上睡觉也练‘劈叉,一年弄坏了三张床,有的认为‘血滴子、‘原子飞金刚才是大英雄,苏联英雄也比不上他们”。(张仲:《坚决肃清黄色、荒诞和反动的小人书和画刊的毒害》,见《美术》1955年第4期)如果说这还仅仅是好心的提醒的话,那么一些更加激烈的批评则逐渐将这种轻松的艺术形式带进残酷的政治运动。五六十年代之间篇题为《出版连环画也要政治第一》的文章指出,连环画的出版过于厚古薄今,古代的题材占据了绝大部分,特别是其中的爱情故事带来了消极的影响,而脱离了“大跃进”的“现代生活”。(南燕:《出版连环画也要政治第一》,见《读书》1958年19期)1960年的《几本有错误思想的连环画》一文更是对《谁是被遗弃的人》和《亲生儿子闹洞房》等根据小说改编的连环画进行批判,认为它们不仅在文学上还在图画上对共产党员和新社会的形象进行了严重的歪曲和丑化,“画面上的人物形象更是十分丑陋,正面人物和反面人物都被画得奇形怪状”。(晓毕:《几本有错误思想的连环画》,见《读书》1960第9期)

然而,不管文学表现在连环画中曾经碰到多少困难,它总是孕育着顽强的生命力-即便在连环画几乎停滞的“文革”期间,图文并茂的《钢铁是怎样炼成的》,也给人带来了超越革命和政治的安慰“保尔,这个工人阶级的儿子,未来无产阶级的坚强战士,不也喜欢上一个‘资产阶级小姐,和她交谈玩耍,还想把她拉入无产阶级阵营吗?我为什么就不能喜欢呢?”(赵良,《看保尔谈恋爱——读小人书(钢铁是怎样炼成的)》,见《新西部》2000年)又或者,即便在80年代后期连环画大溃败的时期,也仍然有根据文学改编的连环画获得了引人注目的成功。浙江人民美术出版社的《世界文学名著连环画》获得了“一九八七年全国优秀畅销书奖”,其在文学原著与视觉形象再现之间的关系问题,随后引

起了有针对性的讨论。鉴于连环画在推广外国文学名著上的重要意义,批评者从几个方面提出商榷:第一,在名著的选择上,不少有代表性的作品没有入选,而有的作家一人就选了三篇:第二,在改编上存在问题,如《浮士德》《巴黎圣母院》等都没有将内容交代清楚:第三,在脚本方面,对气氛、抒情、独自等的渲染还有缺憾;第四,图画表达上良莠不齐,有些作品在技法上略显粗糙。同时,我们也不要忘记夹在这两个时代之间的,是最后个连环画的黄金时期。

“文革”结束以后,在一股反思的热潮中,文学界与美术界的成果也同样反映在连环画的创作上。当“四人帮”被打倒时,一种“以其人之道还治其人之身”的批判曾经见诸报头,署名为“人民美术出版社大批判组”的文章《包藏在连环画(反击)中的祸心》,认为电影《反击》与同名连环画是“四人帮”为反党乱军而炮制的“毒草”。(人民美术出版社大批判组:《包藏在连环画(反击)中的祸心》,见《美术》1976年第5期)相比之下,《连环画报》在1979年发表了带有之前《伤痕》色彩的《枫》,更加引起大家讨论的热情——有人因为连环画的第1图和第14图出现了林彪、江青的形象而批评这是在为“四人帮”招魂,也有人认为这部作品好就好在没有进行表面的丑化,折衷的观点认为,作者没有把林、江脸谱化,并不是如有些人所批评的那样是表现“正面形象”,反而正是对“极左”创作手法的纠正,尽管未能“概括、鲜明地表现出这个阴谋家的更内在更本质的东西”,但是在总体上是成功的,做到了“将人生有价值的东西毁灭给人看”:“我们在连环画第31图中看到脸色苍白、两眼痴呆、茫然地望着天空的李红刚的形象,使我们似乎看到了他的思想活动——‘过去的一切,究竟是为了什么?与此类似的形象,我们在高小华的油画《为什么》上也看到了。”(何溶:《将人生有价值的东西毁灭给人看——读连环画(枫)和想到的一些问题》,见《美术》1979年第8期)在中国小说史上《枫》是有一定地位的,而在中国美术史上《枫》应该占据更高的地位。当脚本作者在谈到连环画的改编时,他们说道:“这是一些十分有血有肉的形象,他们既不是昔日‘四人帮模式中那种大智大勇的英雄;也不是某些新模式中青面獠牙的暴徒。他们只是60年代的学生,有知识,有思想,有各别的性格特征,也有细腻的感情世界。”(程宜明、刘宇廉、李斌;《关于创作连环画(枫)的些想法》,见《美术》1980年第1期)

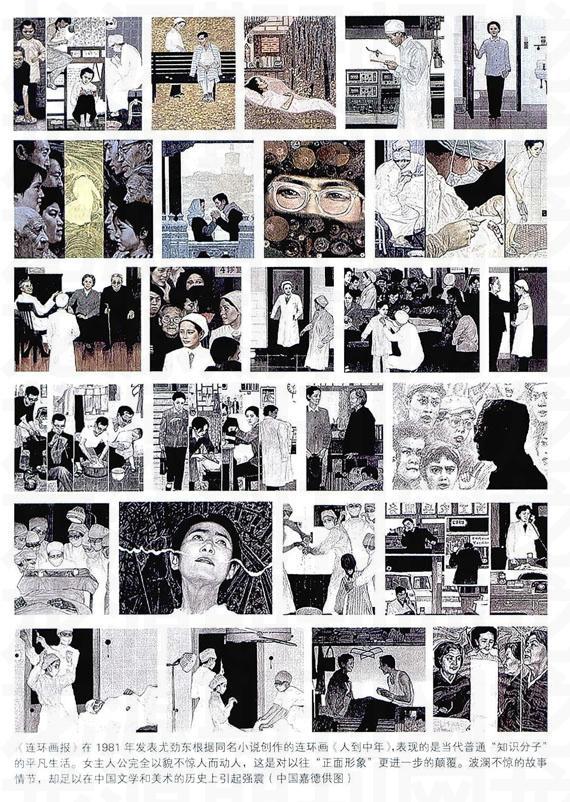

这部优秀的作品为连环画带来了几年的辉煌时期。在《枫》之后,《连环画报》又在1981年发表了《人到中年》。尤劲东的这部作品是由同名小说改编而来,表现的是当代普通“知识分子”的平凡生活。如果说《枫》中的人物还多少带有一点英雄主义的话,《人到中年》的女主人公则完全是以貌不惊人而动人,这是对以往“正面形象”更进一步的颠覆。波澜不惊的故事情节,却足以在中国文学和美术的历史上引起强震。作者曾经谈到他当时心目中的女主人公应该是“头发盘在脑后,这种发式适合四十岁的妇女,既朴素又较高雅,前额没有刘海,高高的南方式微凸的额头,双眉微垂,一种内向表情,衣服内衬的白领翻在外面,有一阵洁净感”。(尤劲东,《连环画创作回顾》,见《美术》1983年第2期)作者将这部作品作为其在鲁迅美术学院版画系的毕业创作,显现了一种深思熟虑的艺术追求。随后他作为研究生考入了此前中央美术学院成立的连环画年画系。小人书正式走进了艺术殿堂,这正预示着这一时期对于连环画创作的乐观态度与雄心壮志。

连环画成为了研究生学习的专业,这促使研究者暂时抛开包括市场在内的种种外部因素,去对连环画本身进行思考。果然,连环画与文学之间的关系很快就受到了史无前例的质疑。尤劲东开始产生一个奇特的想法——“连环画要摆脱文学的束缚”——面对当时美术界轰轰烈烈的各种潮流和运动,他也要为连环画争得一块新大陆。尤劲东通过其研究生毕业创作《诗画三章》去尝试着实践这构想,并通过专文提出摆脱文学束缚的理由:他不满足于讲故事的“小人书”身份,提倡所谓“虚幻的空间流”,希望直接表现画家本人连续的思维和精神运动,而不是表现连续的情节;在文章的末尾他乐观地宣称要让连环画跳出出版物,走进展览厅等公共展示场所——“连环画也不会永远是‘小艺术的”。(尤劲东:《连环画要摆脱文学的束缚》,见《美术》1985年第9期)

连环画从诞生以来就与文学有着千丝万缕的关系,就是在70年代末到80年代的全国连环画评奖活动上,也一直都设有“绘画”与“脚本”两个分别独立的奖项,这正宣示了连环画处于绘画与文学之间的身份。对于“摆脱文学”的想法,我们不管持何种态度,必须承认的一点是,连环画与文学的关系已经引起了足够深入的思考。又或者,与其说这是在为连环画的定义进行修改,不如说是连环画为艺术作出了新的贡献——提供了种可以用于其它画种的“连续思维”的观念。不管怎样,“小艺术”的说法,倒是让我产生了完全相反的联想:在19世纪后期,随着社会主义思想的传播,英国的艺术理论家提出了“大艺术”和“小艺术”(Lesser Art)的概念,“小艺术”恰恰指的是展览厅陈列一类的艺术,而“大艺术”恰恰指的是深人普通民众日常生活的艺术。从这个角度而言,连环画——不正曾经是最典型的“大艺术”吗?

美国历史学家列文森(Joseph R.Levenson)在谈论儒教中国的现代命运时,曾经作过一个形象的比喻——“在西安,儒家庙宇得以修复,成为博物馆。在曲阜,修整一新的孔庙和孔林被保护起来”,(【美】列文森著,郑大为、任菁译《儒教中国及其现代命运》,中国社会科学出版社2000年5月,第340页)在现代中国,儒教被保护起来,但却与现实生活失去了有血有肉的联系。这不禁让我联想到连环画的处境,当它变成了种投资的新宠,钞票的代名词时,是否就意味着寿终正寝了?我又不由得想起了鲁迅。在1932年,小小的连环画竟然引起了场关于“第三种人”的讨论,鲁迅在这一年连续发表文章,宣称“连环画不但可以成为艺术,而且已经坐在‘艺术之宫的里面了”,认为连环画虽然“产生不出托尔斯泰”,但却“可以产生米开朗基罗”。然而今天,鲁迅本人却即将走下教科书,与他所竭力批判过的儒教,连同曾经叱咤风云的小人书一起进入博物馆,成为名副其实的“小艺术”,这不禁令人唏嘘感慨。