荆山“阳锣鼓”的音乐初探

郭 晶

摘要:阳锣鼓也叫“打锣鼓” “开山锣鼓”,数十年来多用于集体薅草时,故多以“薅草锣鼓”命名。文章围绕着阳锣鼓的节奏特征、结构特征、调式调性、音乐旋法、音乐与歌词关系等方面进行浅显的分析。通过对它的音乐形态的探讨,从而进一步加深人们对荆山“阳锣鼓”独特魅力的理解与认识。

关键词:荆山阳锣鼓;节奏特征;结构特征

在襄樊市南漳县长坪镇观看了“荆山垦荒锣鼓”的表演,我被那粗狂豪放、铿锵有力的号子声和锣鼓声所震撼,它就是荆山“阳锣鼓”。古老的歌腔,原始的锣鼓击节,展现着荆楚文化丰厚的艺术底蕴,让人在赞叹之余,又感受到这一方古朴音乐的净土。荆山“阳锣鼓”渗透了这一地区的历史与文明,成为当地山民的精神象征,具有丰厚的文化内涵与强大的社会功能。从他们豪放的歌声中感受到当地人对“阳锣鼓”的痴迷,更加感悟

到了一种天、地、人的自然谐和之声。

一、荆山“阳锣鼓”发展的历史脉络

“阳锣鼓”的历史渊源可以上朔到原始社会,源于先秦“击鼓御田神”。《吕氏春秋·古乐》载,在原始社会的一个“朱襄氏”时代,“风多而阳气蓄积,万物散解,果实不成”,于是,人们“作五弦瑟,以来阴气,以定群生”。这种记载反映了“阳锣鼓”最初形成的原始思维意义所在。

西周时,人们又在“五瑟琴”的基础上加入了琴鼓之类的乐器。《诗·小雅·甫田》曰:“琴瑟击鼓,以御田祖……”。琴瑟击鼓,以御田祖,祈求田祖之恩惠,成为西周时期黄河流域的习俗。

在耕作方法上与荆山土著居民无异,即刀耕火种在土质较厚的山坡上砍伐树木,晒干后放火烧焚,随后松土点种。这种生产模式在荆山一代,自原始社会末期,一直沿袭到人民公社化时期,至今尚未根绝。在劳动形式上,楚人是一种集体之迁徙于荆山,其劳作带有“军垦”性质,则开辟了荆山一带“集体劳作”之先例。他们把黄河流域的“琴瑟击鼓,以御田祖……”传播到了荆山之地。在荆山一带“阳锣鼓”的活动中,上午开工要唱《请神歌》;下午开工唱《敬神歌》;晚上收工要唱《送神歌》。这种 “请神”、“敬神”、“送神”的形式皆源于楚人的“击鼓御神”。

二、荆山“阳锣鼓”的音乐特征

“阳锣鼓”属于民歌体裁中的田歌套曲,是一种歌唱和打击乐相结合的板腔结构的田歌形式。歌师(即

锣鼓匠)不仅专门唱歌,同时也是生产过程的指挥和督促者。通常以两人或多人手拿锣鼓等打击乐,以独唱、对唱或众人帮腔的形式演唱。“阳锣鼓”之所以流传于荆山民间,是和当地人们特有的思维方式与生存环境分不开的,其音乐形态的特征也是别具一格的。以下对其音乐基本特征作初步分析:

(一)节奏特征

節奏,是旋律不可分割的表情要素。节奏对于旋律的构成和发展,对于音乐形象的确立,都至为重要。因此,人们说它是旋律的生命,惟有它才能使旋律显露出多种多样,富有意义的运动形态。为了劳动节奏的需要,“阳锣鼓”有悠长、舒缓的;也有急促、强烈的节奏特点,因此,其节奏、速度的自由,所表现每个乐句的小节数有时也参差不齐,节奏型也是多样性。为了造成歌腔的不间断性,甚至表现出一种消除小节线的倾向。在“阳锣鼓”中,经常可以碰到“延长音”、“切分音”、“延留音”等节奏、节拍的巧妙铺排。凡此,无不生动地显示着荆山劳动人民高度的节奏感受力。

(二)音乐结构

1.“阳锣鼓”的曲牌连接结构

“阳锣鼓”属于板腔联曲体的曲式结构。它是以一个曲调为基础,通过节拍节奏的整散,速度的快慢、力度的强弱,音符字位的疏密繁简等变化,派生出一系列不同板式的唱腔,然后再加以锣鼓板连接的套曲形式。

荆山“阳锣鼓”演唱的曲牌结构可分为上午和下午两部分:

上午基本结构:【辽子】—【对口号子】—【高声号子】—【回声号子】—【赞盘号子】—【七字板】;

下午基本结构:【溜板】—【五句子】—【高声号子】—【赞盘号子】—【扬洋歌】—【七字板】—【落阳号子(放工号子)】。

2.“阳锣鼓”的曲调句式结构

“阳锣鼓”曲调的基本曲式结构多为四句式组成的一段体,大多是多段歌词的分节歌形式。少数还有二句式、三句式、五句式、七句式等其他的结构形式。但是由于许多衬词和语气词的出现,就打破了这种基本句式的方整性,因此旋律的变化也就大大的增强。旋律变化的虽然影响到了曲式的变化,但是没有真正地打破基本的曲式结构,因此我们还是可以找出规律的。

(三)调式调性

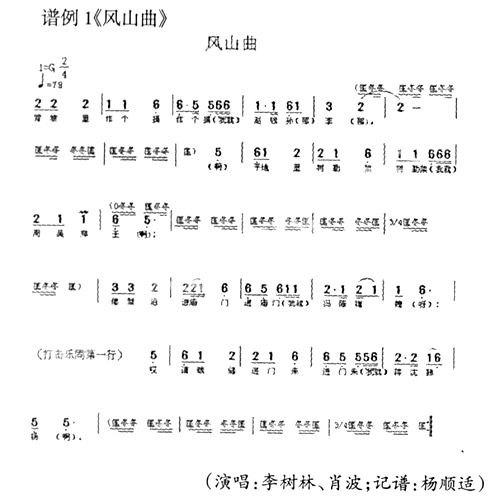

调式的构成所体现的是一个地区甚至是一个民族的音乐风格。荆山“阳锣鼓”的音阶多为五声音阶,调式多以徵调式居多,也有羽、宫、商调式。这种崇尚徵调式的形成,是楚民族音乐思维的反映,也是与楚人尚火的习俗分不开的。先秦时期阴阳五行观念盛行,古代音乐家以五行配五音:金、木、水、火、土对宫、商、角、徵、羽。徵属火,古楚人尚火,故也在音乐文化上产生了尚徵的特性。因此,楚地音乐以徵调式居多。同时楚地北临中原地区,受中原音乐文化基因的影响,音乐中也夹杂了一些属于宫调式音乐的成分。下面以一个谱例作分析:

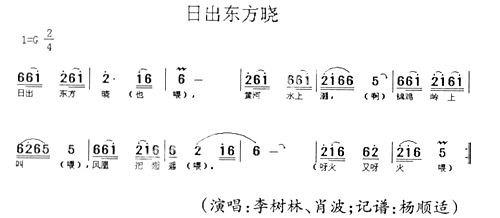

这首也属于典型的五声徵调式。第一句落音商音,第二句落音徵,第三句落音羽音,第四句又回到徵音。但此曲与上一例的不同是:该曲运用较多的还有商音,上曲除徵音外运用最多的是羽音。

荆山“阳锣鼓”徵调式的音阶也分为三种形式:五声音阶(徵、羽、宫、商、角)为第一种,曲目最多;前面所举的例子大多是属于这一类型。

此曲就是四音音阶的典型。音阶是徵、羽、宫、商。虽然没有角音的出现,但是还是不失徵调式的特性。

还有一种三声腔(只包括徵、羽、宫)的徵调式为第三种。这种三声腔的徵调式是比较古老的歌腔,属原生态音乐。

(四)音乐旋法

荆山山地的阳锣鼓由于地处山区地带,再由于方言的影响,在旋律的应用技法上有了自己独特的风格。

首先在旋律的进行上分析,我们可以发现多以五声调式的级进为主,很少有大跳的出现,这样形成的曲调使人感觉委婉、细腻、柔美、亲切,而且旋律不招摇,简单明了,处分体现了荆山人民的朴实。以下列谱例分析:

这首曲子大多数以宫—商、羽—宫、徵—角、徵—羽居多,只有少量的羽—商四度跳进。音程关系很少超过五度,大部分以五声级进进行为主。

其次从音域上分析,一般的单曲都是在一个八度之内,音高多在小字一组的f到小字二组的f之间。音域在八度以上的也有出现,多为一些由当地的民间音乐演化而来的乐曲,比如插入一些民歌或者小调,当地称之为“花胡梢”。

(五)音乐与歌词的关系

荆山“阳锣鼓”都属于分节歌形式。即一段曲调对应多段歌词的形式,并且歌词和旋律是对应的关系,一个乐句对应一句话,明显呈出旋律与歌词的密切关系。还有另一个特点,一般在每句最后的语气助词都要对应相对多一点的旋律音,这与某些民歌的特点很像。所以说荆山“阳锣鼓”融合了更多的民间音乐在里面,不愧是中国传统音乐的瑰宝之一。

综上所述,荆山“阳锣鼓”单曲短小、古朴原始,艺术手法简练,表现力极为丰富。从荆山“阳锣鼓”现存音乐结构体系的完整性与表现艺术的原始性上看,它是荆山山民在长期的劳动实践中的经验总结,有着楚音的旋律创作规律、楚韵的歌腔表现特色、楚地人与乐的连接方式,展现了荆楚人朴实无华,富有乡土的情趣,它不仅继承了古楚音乐文化传统,同时为丰富农耕文化生活起到了积极作用。它所表现的锣鼓音乐与歌腔、叙事三位一体的艺术形式,是荆楚腹地山民农耕音乐娱乐文化的智

慧结晶。它所具有的审美价值、文化价值与艺术价值是值得有关专家对此进行更深入的挖掘、整理、保护与研究。

参考文献

[1]杨匡明.中国民间歌曲集成·湖北卷[C].人民音乐出版社,1988.

[2]萧梅.田野萍踪[M].上海音乐学院出版社.

[3]刘启明,沈阳.清江流域撒尔嗬[M].武汉:湖北长江集团、湖北人民出版社,2006.

[4]萧洪恩.土家族仪典文化哲学研究[M].北京:中央民族大学出版社,2002.

[5]田世高.土家族音乐概论[M].北京:中央民族大学出版社,2002.

[6]田联韬.中国少数民族传统音乐[M].北京:中央民族大学出版社,2000.

作者简介:郭晶(1981- ),女,河南洛阳人,河南大学艺术学院2008级硕士研究生,研究方向:中国传统音乐。