夏州(统万城)地区沙化蠡测

师海军

摘要:综合分析古代夏州(统万城)地区历代人口数量、战争、气候以及当地持续开发等因素,可以看到夏州地区沙化的原因及其废弃是上述多方面因素综合作用的结果,其中赫连夏时人口爆炸性增长居于主导地位。通过对夏州地区出土墓志墓葬位置的详细分析,大致可确信隋、唐至五代的三百多年间,夏州的沙化过程可以百年为界分为三个阶段,其间沙化对人们日常生活的影响也是由轻到重,直至宋代最终被废弃。

关键词:夏州(统万城);沙化;墓志

中图分类号:K928.6

文献标识码:A

文章编号:1003-854X(2009)08-0079-05

关于夏州(统万城)地区的自然环境,已成学术界的研究热点。一些历史地理学家已进行了详细、深入的研究。早先有史念海先生的《两千三百年来鄂尔多斯高原和河套平原农林牧地区的分布及其变迁》和侯仁之先生的《从红柳河上的古城废墟看毛乌素沙漠的变迁》两文,对当地的森林、草原及沙化的具体情况作了详细的论述:后有王北辰、吴祥定、朱士光、赵永复、侯甬坚、李令福、袁林诸人对夏州(统万城)的自然环境,尤其是沙化情况进行了考证论述。综合诸家观点,有人认为夏州(统万城)的沙地属古已有之,是自然成因,有人认为是后天人为活动所致,是人为因素。笔者尝试从自然和人为两方面去探讨夏州(统万城)自然环境的总体情况,并利用出土墓志对隋唐五代间夏州(统万城)沙化的具体进程进行拟测,以期能拾遗补阙。

一、夏州(统万城)沙化的原因

赫连勃勃当初建城时“近详山川,究形胜之地,遂营起都城,开建京邑”,统万城周边应是一派水草丰美的景象。据载,他登契吴山时叹曰:“美哉,临广泽而带清流。吾行地多矣,自马岭以北,大河以南,未之有也!”可见其地自然环境要比周边许多地区优越。关于这一地区的沙地记载,最早见于《水经注》,其卷3记述奢延水时曰:“水西出奢延县西南赤沙阜,东北流……与温泉合,源西北出沙溪,而东南流注奢延水。奢延水又东,黑水入焉,水出奢延县黑涧,东南历沙陵,注奢延水。”在《水经注》中还有诸水“缘历沙陵”的记载,可见其时在当地的西南方有“赤沙阜”,西北方有“沙溪”,东北方有“沙陵”。《水经注》的作者郦道元生活于6世纪的北魏时期,他曾沿黄河实地考察过朔方地区,所言应该不虚。故而关于夏州(统万城)之沙化原因,当由北魏往上逆推。

考察夏州(统万城)地区沙化原因,必须注意其地各个时代之人口数字。综合今人关于人口的研究成果,可以得出夏州(统万城)地区历代大致的人口数量。

《汉书·地理志》记载了西汉平帝元始二年(公元2年)全国人口数字,其中下辖夏州(统万城)地区的上郡有10,368户,60,658口,薛平拴在《陕西历史人口地理》中计算,上郡人口密度为每平方公里1.65户,以唐代夏州适于人居的15167平方公里计,则唐夏州(统万城)地区实际人口为25,026户,以汉代每户平均4.67口计,当为116,871口。且当地脱离户籍者以20%计,再加上这一部分隐匿的人口数字,其地人口大约为30,031户,140,244口。

据《续汉书·郡国志》载,东汉顺帝永和五年(140),上郡人口为5,169户,28,599口,人口密度每平方公里为0.077户,每平方公里0.43口。因两汉上郡辖区大小相若,则以上述方法计,当时夏州(统万城)地区总人口为1,167户,6,521口,加上隐匿人口,估计也不会很多。

西晋太康元年(280)时,因其地属游牧民族,并无明确的人口记载,据薛平拴先生推算。整个陕北地区人口大约20万,唐代夏州(统万城)的面积,实不足今陕北地区的十分之一,平均下来,夏州(统万城)地区实际人口可能连2万人也不到。

据《隋书·地理志》,大业年间朔方郡人户为11,673户,60,339口。葛剑雄说:“估计当时北方的户口隐漏不超过10%。”姑且以8%计,则隋代朔方郡隐漏人口为9,338户,按隋代平均每户5,17口计,当地人口实为21,011户,108,626口。

唐代有关夏州(统万城)地区的人口记载较前代更为详细。据《旧唐书·地理志》,唐代贞观年间夏州(统万城)附近人口为2,323户,10,286口;天宝年间夏州(统万城)附近的人口为9,213户,53,104口,再加上当地羁縻州的3,422户,14,320口,实为12,635户,67,424口。《新唐书·地理志》载夏州(统万城)附近人口为9,213户,53,014口。据冻国栋估计,开元、天宝年间,逃户约占全国著籍的30%,把这一部分人口增加进去,就以《旧唐书·地理志》载唐代人口最多的天宝年间计,当地实际人口为16,425户,82,125口。

《太平寰宇记》载宋太平兴国夏州(统万城)附近人口为2,096户,蕃户19,290口,实为21,386户,106,930口(每户以五口计)。

上述人口数字固然可以大略反映各个时期夏州(统万城)附近的人口数量,也为论家所据(虽间有出入,如有的未计人脱离著籍者,但大略相当),但我们恰恰忽略了赫连勃勃修建统万城时当地的人口数字。

据《晋书》卷130《赫连勃勃载记》载,公元407年(晋义熙三年,夏龙升元年),赫连勃勃攻南凉,驱掠2.7万口,牛马羊数十万而还;408年,败后秦于青石原(今甘肃泾川县西北),俘斩5,700人,又前后俘获23,000人;409年,掠平凉(今甘肃华亭县一带)杂胡7,000余户配后军,攻后秦黄石固(今宁夏固原县东南)、我罗城(今甘肃平凉市西北),徙7,000余家于大城(今内蒙古杭锦旗东南);410年,攻后秦姚寿都于清水城(今甘肃清水县),徙其1.6万家于大城;411年,攻安定,降其众4.5万,徙3,000多户于贰城(虽无考,但当在统万城左近);413年(夏凤翔元年,晋义熙九年),赫连勃勃建统万城时,“发岭北(今陕西九蠼山以北)夷夏十万人”。418年,赫连勃勃占有关中后,仍以统万城为都,关中的大量人口被迫迁往统万城。上述人户,若每户以5口计,保守的估计,外迁来的人口也超过了45万人。

且据《资治通鉴》卷120文帝元嘉四年条(427),魏军第二次伐夏,军至统万城下,赫连昌于“甲辰,将步骑三万出城”迎战。魏军得胜后,“乙已,魏主人城,获夏王、公、卿、将、校及诸母、后妃、姊妹、宫人以万数,马三十余万匹,牛羊数千万头,府库珍宝、车旗、器物不可胜计。”就是以三人服务一人为标准,估算当时城内人口,也当有16万人。

结合上述两则材料,可以看出赫连夏时夏州(统万城)附近的人口大概在60万人左右,加上本身所属部落的人口,数量要更多。加之赫连夏为游牧民族,蓄养的牲口也会呈比例的增长,上文云仅统万城内就有“马三十余万匹,牛羊数千万头”,数量之多,可以想见。直至426年(北魏始光三年,夏承光二年,南朝宋元嘉三

年),魏军攻破统万城后,当地人口始大多被迁往平城。

综合各个时期夏州(统万城)地区人口数量,可见表一。分析表一,可以看出:从407年至428年的二十年间,夏州(统万城)附近的人口呈爆炸式的增长,由之前的不足2万人剧增至60万左右,同时,蓄养的牲畜也呈比例地增长,当地的土地承受着空前的压力。此后,当地的人口数字均与赫连夏时不可同日而语。加之这一时期整个中国气候寒冷,不利于植被恢复,夏州(统万城)附近连年战争(如北魏与夏的连年征战),使得夏州(统万城)附近的植被遭到毁灭性的破坏,靠自身的调节系统已经难以恢复。又因其地本身的土壤之沙地性质,沙化殆由此始。这也与郦道元的记载相吻合。除此之外,汉代人口在夏州(统万城)历史上居第二(大约140,244口),历代再未能恢复到这一水平,就是在隋朝时(108,626口)也比唐代天宝年间最盛时(82,125口)为多,也可以说明当地的沙化已影响到了人们的生活。间接的证明了上述推断。正因为赫连夏时人口数量呈爆炸式的增长,成为夏州(统万城)沙化的主导因素。可以说夏州(统万城)的建成即预示着它的悲剧命运。

自隋之后,随着整个国家气候变的温暖湿润,夏州(统万城)人口相对的减少,应该说当地生态有可能得到恢复,但其后国家却把其地作为与游牧民族对抗的重要的战略前沿,在此着力经营,土地的压力并未减轻。唐代在夏州地区大力发展农业,史载“贞观七年(634),(夏州)开延化渠,引乌水入库狄泽,溉田二百顷。”王方翼任夏州都督时“属牛疫,民废田作,为耦耕法,张机健,力省而见功多,百姓顺赖。”政府在此大力经营农业。同时,夏州(统万城)地区畜牧业的比重也并未降低。唐于此设立牧监,永隆二年(681)夏州牧使奏:“从调露九年九月已后,至二月五日前,死失马十八万四千九百匹,牛一万一千六百头。”民间畜牧业也很发达,开元二年九月(714),唐廷“以空名告身,于六胡州市马”,仅此一次购马达九千匹。宝历元年(825),以畿内百姓受灾,曾委度支往灵夏等地市牛马万余头赐之。《元和郡县图志》卷4云:“(夏州)贡有:角弓、毡、酥、拒霜荠。赋有:麻、布。”向朝廷进贡均是当地的农畜产品。故而白居易诗云:“灵夏潜安谁复辨,秦原暗通何处见。鄜州驿路好马来,长安药肆黄蓍贱。”可谓是当地开发的真实写照。

“安史之乱”前后,随着整个国家气候的重新变冷@,其地的生态就更加难以恢复,即便是唐后期元和年间当地人口的大量减少(15,500口)。并且综观上表,结合历史文献,当地每次的人口减少,也意味着战争的进行,赫连夏时、隋末唐初,夏州(统万城)地区都是主要的战场,破坏更大于恢复,只能是加剧沙化的进程而不会减弱。唐时从夏州北行已要“北渡乌水,经贺麟泽、跋利干泽,过沙,次内横铲、沃野泊、长泽、白城,百二十里至可朱浑水源。又经故阳城泽、横铲北门、突纥利泊、石子岭,百余里至阿颓泉……四十八里渡库结沙,一日普纳沙”,沙碛已严重地影响到了人们的日常生活,成为人们出行的阻碍。宋代时的宋夏之战,更是由于强敌压境与当地的环境恶化,“银夏之北,千里不毛。”直至最后被废弃。

因此,可以说赫连夏时人口爆炸性的增长,其地持续的开发,战争、自然界气候的变化等因素,共同导致了统万城被弃的命运。

二、隋唐五代间夏州(统万城)沙化进程阶段性的推测

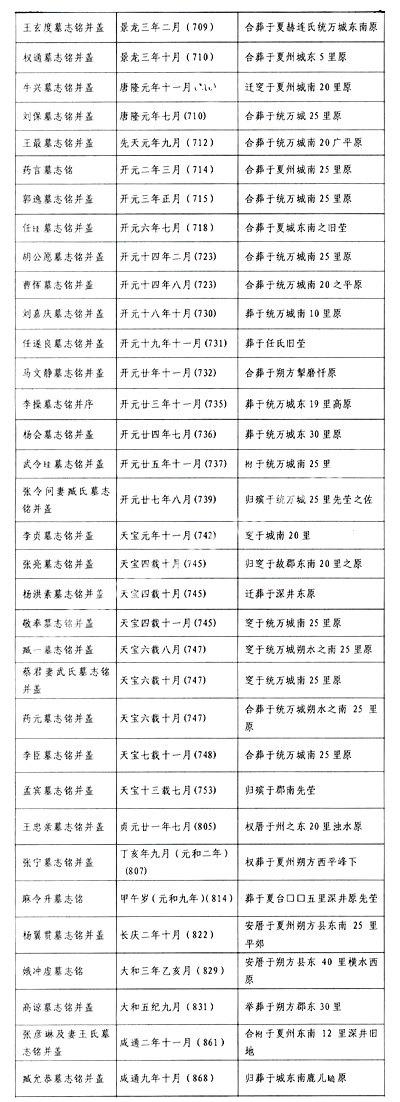

唐五代朔方地区的出土墓志,笔者共搜集到90方,其中多有关于夏州自然地理的记载,现据此对隋唐五代夏州(统万城)地区的沙化进程作一分析。

正像呼林贵在《<榆林碑石>反映的统万城史地问题》一文中所提到的:在夏州(统万城)出土的隋代《叱奴延辉墓志》中就有“砂地”的记载,认为“砂地”应该是暴露在地表的沙堆或砂地。他又举武则天大周万岁通天二年的安曼、贞元二十一年王忠亲的墓志,认为“到唐代晚期,统万城附近似乎已是黄沙大面积出现了”。且提到唐五代夏州出土墓志“多在统万城的东和东南,而城西及城北则几乎没有这个时间段的墓志,那么至少有一种可能,就是在另外两边很有可能有大夏及魏时的墓志”。此言有一定的道理,但笔者认为,唐五代墓葬位置的布局,恰恰反映了当时夏州(统万城)沙化的具体情况,正可补史之缺。

正如前文所述,关于这一地区的沙地记载,最早见于《水经注》,稍后《新唐书·地理志》也有引述。此前或此后,关于这一地区沙地的记载就难以查找了。而从隋代《叱奴延辉墓志》开始,就有“迁葬于砂地南山之阳,西北去夏州统万城十里坟穴”的关于墓葬的详细位置。应该说这一沙地与前所述应属同一地理形态。这样,我们就不得不考虑沙化对墓葬位置的影响。唐五代的墓志中多有其详细的方位记载,现将有详细墓葬位置记载的墓志列为表二。

在一共90方墓志中,有关夏州地区的详细墓葬位置共有50方,并且全部位于夏州的东部或东南部,原因究竟何在?可能不仅仅是因为在西部或西北部“多有大夏或魏时的墓葬”,而是由于夏州城受沙化的影响。从北魏郦道元注《水经》(大约6世纪)至隋开皇十三年(593年)《叱奴延辉墓志》大约100年的时间里,应该说沙地的范围是扩大了而不是缩小了,由《新唐书·地理志》的记载也可知其概观,加之这一地区多盛行西北风,西北部的情形要更差一些。故隋时就有了把墓址选在东南的做法。在朔方地区的振武、府谷,墓址就并非如此,《唐故振武节度随军登仕郎试左武卫兵曹参军上柱国李府君墓志铭》载:“以大中十年二月中,不幸寝疾于终于振武军杜母理之私第也。……即以其年十月廿四日,殡于军城正西三里平原之礼也。”墓址在城西三里;《卫嘉进墓志铭》记曰:“反葬于府谷镇北廿里端政烽之左麓原之礼也。”墓址位于州城的北面。可见一斑。另外值得注意的是,夏州(统万城)的军储也在东南方,《唐故夏州馆驿巡官本郡仓曹渤海李君(端友)墓志》云:“大中二年,不问家,浪游。夏帅李公福以吏事知署邮巡,主夏东南军储。”军粮存于州城的东南方向,恐怕也与西北方向的风沙有关系。墓葬更是供后人永久凭吊怀念的,选址时自然是“恐海变山移,……波迁岸毁,……”、“恐桑田作海,陵谷易迁”,会选择一个自然环境良好的地区。通过这一组墓志所反映的墓葬位置,我们可以看到在隋唐五代时期,夏州州城西面与西北面的沙化情况已经比较严重了,迫使人们把墓址选择在了州城的东面与东南面。

综合观察上表,虽然在天宝十三载至贞元二十一年(753-805)的50年间,大和五年至咸通二年(831-861)的30年间,乾宁二年至天福七年(895-942年)的近50年间,皆无出土碑志,但通过以上对出土墓志中墓址位置的分析。大致可将唐代夏州(统万城)的沙化进程分为三个阶段:第一阶段,开皇十三年(593)至天册万岁元年(695)的百年间,其时沙化已开始影响州城,但并不很严重。故而当地人们的墓址还选定在离城较近的10里左右。第二阶段,万岁通天元年(696)至长庆二年(822)的百年间,沙化就已较为严重,已是“古塞苍茫兮黄沙四起”,墓址较多的选在外围离城25里左右。关于这一时期的沙化情况,在一些唐人诗文中也有反映,如李益诗作《登夏州城观送行人赋得六州胡儿歌》(781)云:“沙头牧马孤雁飞,汉军游骑貂锦衣。……故国关山无限路,风沙满眼欲断魂”,沙丘已是随处可见了;也可间或证之史书,如《新唐书·韩全义传》载韩全义在贞元十三年(797)迁拜夏绥银宥节度使时,军中谋曰:“夏州沙碛,无树艺生业,不可往。”军人们因恐惧风沙。已到了宁愿违抗军令也不愿前往的地步了;沈亚之《夏平》(811)曰:“夏之为郡,南走雍千五十里,涉流沙以阻河,地当朔方,名郡曰朔方……夏之属土,广长几千里,皆流沙。”准确地反映了流沙范围的广大。第三阶段,从长庆二年(822)开始,沙化已严重影响到人们的生活,墓址多在州城东面30里以外了。《新唐书·五行志二》载:“(长庆二年)(822)十月,夏州大风,飞沙为堆,高及城堞。”可见其时风沙之大;马戴《旅次夏州》(824-826)云:“霜繁边上宿,鬓改碛中回”,咸通十一年(870)许棠《夏州道中》云:“茫茫沙漠广,渐远赫连城。”都真实地反映了沙漠对城中人们生活的影响,直至宋淳化五年(994),更因夏州“深在沙漠……将堕其城,迁民于银、绥间”,不宜防守而不得不放弃,显赫一时的夏州城(统万城)就被永远的吞噬在沙海中了。

综上所述,夏州(统万城)沙化的主导因素是赫连夏时当地人口爆炸性的增长,造成了对土地的过度开发,加之战争、气候和后世的持续开发等因素,使得沙化愈演愈烈。夏州(统万城)沙化大致经过三个阶段,随着沙化程度的加深,显赫一时的夏州(统万城)最终深陷沙海,成为人们凭吊历史沧桑的场所。

(责任编辑张卫东)