陕北信天游激越壶口

邓登登

“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。”如果要为李白的这首《将进酒》配一张图,壶口瀑布将是最佳的选择。

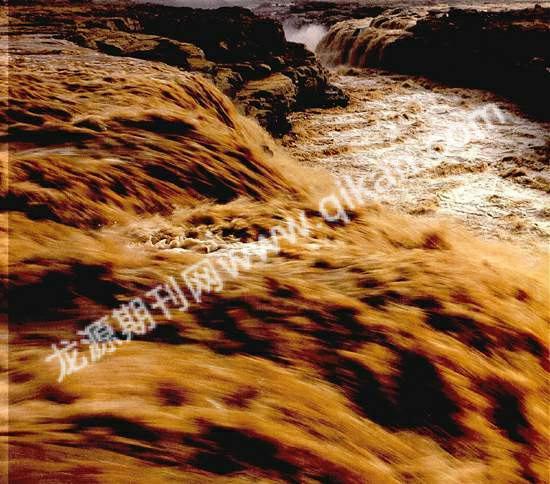

莽莽河水犹如一条黄龙,从上游蜿蜒而至。在壶口,河水在平整的谷底冲蚀出一道深槽,其宽不过三五十米。黄河在宽阔的河槽中突然奔放,从束窄到深槽之中,不禁倾泻而下,形成瀑布。黄河壶口在摄影师的镜头中,所代表的已经远远不止是壮丽那么简单,凝重的黄土文化厚积广发,简约直率如信天游般高昂激越。

我是长江边长大的孩子,习惯了长江水灵动多过汹涌,秀丽多过激荡。但一直以来,我对黄河充满了敬意与向往。

特别是对陕北高原的黄土文化,这里自古以来就是中华民族的精神精粹,无数贤士良民在此地生生不息。

这次,我终于有机会在陕北这片广阔的土壤游走,虽不能见其全貌,但至少可以体会一些厚重的历史沉积。

黄帝陵寝

这次陕北之行,得到了当地很多摄影人的鼎力支持。我人还没出发,那边早就帮忙联系好了行程安排。在西安与孙海波、黄新力两位摄影师一起出发,北行约200 公里至黄陵县。县城以北1 公里处的桥山,就是中华民族的始祖——轩辕黄帝的陵园。黄帝是我国原始社会末期一位伟大的部落首领,是开创中华民族文明的祖先。他用玉作兵器,造舟车弓矢。他的妻子能养蚕,其史官仓颉创造了文字,其臣大挠创造了干支历法,其乐官伶伦制作了乐器。我国后来能巍然屹立于世界四大文明古国之列,这与黄帝的赫赫殊勋是分不开的。

桥山陵墓山体浑厚,气势雄伟,山下有沮水环绕。山上有八万多棵千年古柏,四季常青,郁郁葱葱。轩辕黄帝的陵冢就深藏在桥山巅的古柏中。陵墓封土高3.6 米,周长48 米,环冢砌以青砖花墙,陵前有明嘉靖十五年碑刻“桥山龙驭”,意为黄帝“驭龙升天”之处。在前为一祭亭,歇山顶,飞檐起翘,气宇轩昂。

入庙院山门,首先映入眼帘的是轩辕手植柏,传为轩辕黄帝亲手所植。此柏高19 米,树干下围10 米,中围6 米,上围2 米,遒枝苍劲,柏叶青翠。每到清明时节,来自世界各地的炎黄子孙,常到这里拜祭。可以说,黄帝陵是陕北之行最重要,也是最初需要游历的圣地。从这里开始将为游者打开一个回追历史思绪的端倪。

洛川,苹果红了

离开黄陵县,我们的首站是古城延安。但是当车行到距延安市还有90 多公里的洛川时,我们决定在这里停留一下,吃个午饭稍事休整。

洛川县属渭北黄土高原沟壑区,是黄土高原面积最大,土层最厚的塬区,也是目前世界上保存最完好的古原地貌之一.塬面平坦,土地宽广,质地优良,日照充足,昼夜温差大。雨热同季,自然条件优越,发展农业具有得天独厚的优势,素有“陕北粮仓”的称谓。

了解中国近代史的人都知道洛川,1937年8 月22—25 日,中国共产党就在洛川县城北10 公里处的红军指挥部驻地冯家村,召开了中共中央政治局扩大会议,史称洛川会议。而今,洛川又因其优良的苹果闻名于世。当我们的汽车刚刚驶出高速公路,就能远远望见山坡上一个巨大的红苹果广告牌。苹果已经成为现今洛川的象征,“苹果之乡”的美誉也由来已久。

在这里饱餐了一顿陕北风味的特色菜点,我们继续启程之前,当然没有忘记品尝一下这个季节早熟的苹果。即便不是成熟期的最佳品种,但品尝起来还是让我们赞不绝口。与当地果农的交谈中得知,洛川苹果优良品种多达47 种,其中尤以红星、红元帅、红冠、红富士、国光、秦冠、黄元帅等最优。苹果种植已经成为洛川农民的主要经济来源。这些年不断兴起的果醋、果酱产业,也让洛川的苹果有了更多的销路和方向。果农说我们品尝的这种早熟苹果叫“洛川红”,体个适中,果面红润,色泽艳丽,肉质脆密,含糖量高,香甜可口。但比起秋季的苹果还差得很远,他邀请我们秋收时再来洛川品尝“红富士”。

将要离开洛川县城时,黄新力老师还不忘带我们去看了一处景致。这是一座公路桥的末端,路旁有一块大石,上写着“亚洲第一高墩”。这让我们看得有些纳闷,第一峰、第一桥、第一洞、第一滩都有意可寻,但这“第一高墩”到底是什么?真搞不明白。后来转过这块大石,迎面看见洛川大桥,俯瞰黄土高原犹如一面风情浮雕。再看这桥与地面的落差,恍然大悟,大桥与地面连接的主桥墩极其长,“第一墩”莫非是指此桥墩?细想再无疑虑。后上网查证:洛川大桥全长1056 米,主墩高达143.5 米,桥面高度达到152 米。

走近延安

尽管一路上我都在告诫自己,不要把延安想象成印象中的样子——黄土地上的连片窑洞,低矮的砖瓦房,穿着羊皮袄的老汉以及远远望去的宝塔山。21 世纪的延安一定发展得很现代,很快速。

结果当车刚驶入延安市,崭新的延安火车站还是让我们惊叹不已。大气、宽广的建筑风格,又巧妙地融合了地方建筑特色。火车站正中间是毛体的“延安”两字,前方是半球形的凸起建筑,四周装饰着毛主席的诗词佳作。

随着车在市内行走,四处看见正在修建的高楼大厦。据说延安市已经有数座30 层以上的高楼,当地政府还规定,以后建成的建筑都不能超过宝塔山的高度,以免造成视觉上的阻碍。在延安,革命旧址和纪念馆随处可见。新建成的“延安革命纪念馆”、“延安新闻纪念馆”、“新华社”旧址、“鲁迅艺术文学”旧址遍布其间。当然,还有更著名的中共中央军委总部所在地王稼坪、中共中央旧址凤凰山、以及宝塔山、枣园、杨家岭等地。

当晚我们在延安旅游大厦入住,从房间推窗即可望见宝塔山。巍巍宝塔在夜色降临前开启了闪亮的彩灯。近处是又一座正在兴建的大厦工地,吊车和起重机繁重的轰鸣声见证着新延安的崛起。晚上,延安市摄影家协会主席封营庄老师和多位副主席、影友一起来与我们会面。所聊的话题当然是延安的发展、旅游以及延安的摄影群体。经过30 年的改革开放,地处西北老区的延安已经基本解决了百姓的温饱问题,以前的8 个贫困县全部实现越线目标;山川秀美工程取得阶段性成效,水土流失治理进一步加快;以能源开发为主的工业布局已经形成,石油、煤炭、电力成为支柱产业;另外,以“红色旅游”为主导的旅游业也发展迅速。延安再也不是黄土地上的穷乡僻壤,而是一个有着综合实力的新兴城市。

在陕北,喜爱摄影的人群很庞大,也很热情。聊得高兴,大家一致要求让随行的孙海波老师给延安的影友们做一次讲座。此时已经是夜里9 点多了,没想到几个电话一打,第二天早上10 点,好几十人已经到齐,有好些还是开车从别的县市赶来的。

腰鼓之乡

说起陕北的摄影作品,大家看过最多的除了黄河壶口就应该是安塞腰鼓了吧。气势雄浑的腰鼓队,在黄土高坡上激昂而舞。羊皮袄、红腰带在蓝天下显得格外醒目。黄土高原农民朴素、豪放的性格,也如张扬的腰鼓一样显现出来。很多游客和摄影人来到陕

北也会买一个安塞腰鼓带回家,但是对腰鼓的历史和了解恐怕不见得清楚。

“腰鼓”是陕北各地广泛流传的一种民间鼓舞形式,尤以延安地区的安塞县、榆林地区的横山、米脂、榆林等地最为盛行,是陕西民间舞蹈中具有较大影响的舞种之一。陕北腰鼓有着广泛的群众基础和悠久的发展历史。在一些主要流传地区,几乎是村村有鼓队,家家有鼓手。而且世代传承,经久不衰。正由于它流传的时间长、范围广,参加的人数多,所以,舞蹈的基本形式和动律虽然大致相同,但在不同的地区,形成了各自不同的表演风格和习俗。安塞腰鼓是其中具有代表性的一种。

安塞腰鼓由来已久,本是古代军旅以增军中士气及传递情报所用,这里是用来表达胜利的欢呼和丰收的喜悦。颇密的击鼓声,强悍的步伐,变幻的阵势,雄壮的呐喊,尽现男子阳刚之美,在国际上极富盛名。

安塞腰鼓依据不同的风格韵律原有文、武之分,“文腰鼓”轻松愉快、潇洒活泼,动作幅度小,类似秧歌的风格;“武腰鼓”则欢快激烈、粗犷奔放,并有较大的踢打、跳跃和旋转动作,尤其是鼓手的腾空飞跃技巧,给人们以英武、激越的感觉。

在古时,鼓是一种集合了多种意义的乐器。它既用于战争,也用于祭祀、仪式、农耕等各个方面,是集合了“兵、礼、乐、农”等多领域的重要道具。而且鼓与舞一直就密切结合在一起,早在春秋战国时期,以鼓为击乐伴奏的民间舞蹈就更为繁多,甚至以鼓命名的舞蹈也渐已出现。

安塞腰鼓源远流长,距今已有千年历史。据有关资料记载,远古时代黄河流域各部落的男性,常用一中空之树杆包以羊皮,携于腰间,击之以驱赶野兽。后来,又用于报警和作战。到春秋战国时达到鼎盛,且以秦国为最。安塞腰鼓的形式与发展,和当地的历史地理环境及民情习俗是分不开的。安塞位于陕西省延安地区的北部,地域辽阔,沟壑纵横,延河在境内蜿蜒流过,属典型的黄土高原地貌。历史上就是军事重镇,素有“上郡咽喉”、“ 北门锁钥”之称,为抵御外族入侵的边防要塞之一。后来,安塞腰鼓渐渐退出了它在战争中的重要角色,而慢慢转变为一种民间舞蹈形式,“鼓舞”一词便是例证。

1942 年,延安和陕甘宁边区兴起的新秧歌运动,使安塞腰鼓这一古老的民间艺术得到了发展,成为亿万军民欢庆胜利、庆祝解放的一种象征,并被誉为“胜利腰鼓”,遍及中华大地,载入了革命文艺运动的光辉史册。1951 年,安塞腰鼓参加了全国民间音乐、舞蹈会演,由安塞冯家营村的艾秀山等民间艺人向中国青年文工团传授了腰鼓技艺,在布达佩斯举办的世界青年与学生联欢节上演出后,荣获特等奖,从而使安塞腰鼓扬名海内外。

今年是中华人民共和国建国60 周年的钻禧之年,我们到达安塞县时,看到了1200 人的方阵正在演练腰鼓,据说在“十一”国庆阅兵式上,这1200 人组成的队伍将会代表陕北老区,给共和国献礼。

这次由于得到安塞县摄影家协会冯生刚主席的帮助,我们找到了位于安塞县真武洞镇大西洼印子沟的谢有才老人,据说他是目前整个安塞县唯一手工制作安塞腰鼓的民间艺人。走进谢老居住的窑洞,三间房子摆满了大大小小的腰鼓,就连炕上都是没有完成的半成品。其中最大的腰鼓,鼓面有一个大圆桌那么大。谢老说他忙的时候一年要做上千个鼓,而且全部销售一空。在我们好奇的要求下,谢老带我们进入了他的作坊,从头到尾演示了一遍腰鼓的制作过程。制作腰鼓,选材很重要,一般以柳木为主,鼓面用牛皮。接下来是木材的烘干、拼装定型、制鼓皮、上腻子、上底色漆、钉泡钉、上朱漆等工艺流程。现在在旅游景区能买到的安塞腰鼓基本都是工厂机器生产的,像谢有才老人这样的手工制作已经很少了。谢老的三个儿子都会做腰鼓,老人说大儿子的手艺甚至超过了他。我这次还有幸得到了一个老人签过名的腰鼓,很是兴奋。

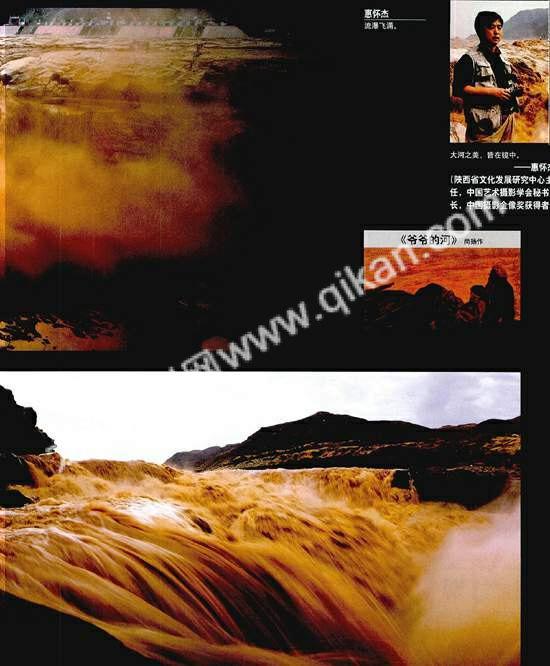

敬畏黄河

在我家里挂着一幅油画,是父亲好友尚扬的名作——《爷爷的河》。画中是黄河岸边一位老船夫,雄浑的身躯如黄河水般支撑着乖小的孙儿。从小到大,我都在仰望这幅引人无限联想的画作。也是从那时起,我对黄河总会产生敬畏的遐思。后来求学,工作,长大后的我无数次借助飞机、火车、汽车这些先进的交通工具跨越黄河。但是在我内心,对黄河的仰慕有增无减,我知道对于一条流淌了千万年的河水,是永远跨越不了的。

从延安去往黄河壶口的路上,我又想起了这幅油画。我想,有没有一张照片也像这画一样:黄河水如爷爷浑浊的眼泪,宽大的手掌支撑着厚实的泥土,不屈的脊骨任凭风沙吹打,屹立千年像雕塑般凝重。

当我站在了黄河边,看着汹涌澎湃的河水无穷冲刷着深深的沟壑,激荡起漫天飞雾。渺小的游人真如蝼蚁一般,惊叹、躲避着自天上而来的咆哮和无畏。在这个时候,我想任何一张照片都不足以形容黄河的伟岸。

壶口是黄河最精彩的呈现,“源出昆仑衍大流,玉关九转一壶收”。素有“金瀑”之美誉。瀑布两岸苍山巍巍。危石突兀,雄浑古朴。瀑流排江倒海,慑人魂魄。如狮吼,如惊雷,其大音十里可闻。与“十里龙槽”、下游三公里的“孟门河心岛”等系列景点组成著名的壶口景区。人们形容壶口的词语多是“原始”、“野性”、“豪放”、“坦诚”,就像陕北直率而悲吭的信天游。

看过壶口,转身望去,是不过一二十米的河槽,水流湍涌,一泻千里。“奔流到海不复回”的恢宏气势再次体现。当地人称这段河槽是“十里龙槽”, 相传是大禹治水的时候用龙身穿凿而成。其实它是凭黄河自身的动力冲刷出来的。龙槽中的河水汹涌澎湃,仿佛一条蜿蜒浮游的黄龙,摇头摆尾,呼啸而去。

壶口是我这次陕北行的最后一站,但它也许是我对陕北文化重新理解的开始。离开陕北之前,我与那些热爱摄影的朋友们约好,来年正月的时候来拍陕北过大年,再来感受浓郁的民间文化。