叶茂果繁:在民族音乐的沃土中

晨 枫

在共和国作曲家的阵垒里,军旅作曲家方阵一直占据着举足轻重的地位。这一现象不仅已经被六十年的历史所证明,也被新时期三十年的现实所证明。

回溯上世纪初从我国近、现代歌曲诞生至今的百年岁月,一代又一代的作曲家们为我们留下了多少难以忘怀的优秀歌曲?而“共和国”诞生后的五六十年代,一批随着解放战争的迅疾步伐走进崭新历史的作曲家们,又把多少激情化成了动人心弦的旋律,让我们为之感动?时光飞逝,岁月无情,今天,那批作曲家中的不少人已经作古,健在者也已迈入人生暮年,鲜有作品问世,而在歌曲创作旅程上整整走过了将近六十年的田歌,却仍然活跃在当今的歌坛上,展现出不凡的艺术青春,这无疑是一种值得关注的现象。

任何独特现象的出现,都有其内在的必然因素。田歌之所以能够长久驰名于当代歌坛,是由他独特的人生旅程、生存环境以及创作道路所决定的,甚至可以说,是由于他半个世纪将自己的事业、追求以至青春、生命慷慨无私地交付给新疆那片广袤而多彩的土地的一种必然。

1948年,不满16岁的田歌,就带着一把自幼学习的二胡,由故乡山东单县参加了中国人民解放军,成了一名年少的文艺宣传员。他随着解放大军的雄壮步伐,从华东经过华北,汇入了第一野战军与华北野战军解放大西北的炮火硝烟之中,并于翌年秋天走进了我国西陲新疆。此时,为适应部队文艺宣传工作的需要,他开始学习其他乐器与作曲,掀开了他音乐人生中的崭新一页。

作为一名部队文艺战士,在新疆这片刚刚获得和平解放的多民族聚居的神奇土地上,他怀揣着一片炽热的情怀,时而迈开双脚,进果园,走田野,观赏热瓦甫与手鼓伴奏下颇具特色的维吾尔民间歌舞表演;时而又骑着骏马,走草原,进毡房,与哈萨克牧民一起在冬不拉的琴声里放声歌唱。当然,作为一名边防军人,那终年被积雪掩蔽着的边防哨所,那每天都在农田里创造奇迹的军垦生活,更是他与他的无数战友们的神圣哨位……

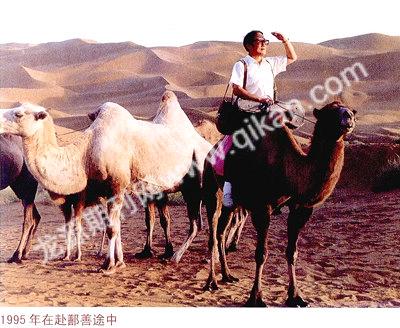

1955年,他被调入新疆军区政治部文工团。无论是担任乐手、乐队队长,还是从事专业作曲、担任创作组组长以至后来成为主抓业务工作的副团长,他依然背着一把只是用来弹拨的小提琴与一支用来记录民歌的钢笔,无数次把脚印留在天山南北、伊犁河谷、牧场毡房、葡萄架下、雪山冰峰、边防哨卡……多少风雨骤降,多少暴雪漫天,无人能够知道在他身在新疆将近五十年的漫长岁月里,他如饥似渴地从新疆十三个兄弟民族的民歌源泉中究竟汲取了多少奇异动听的民歌乳汁。也无人能说清在这近五十年的生命历程中,他究竟多少次将自己被火热生活所点燃的激情化成了悦耳的旋律,然而有一点是毋庸置疑的,那就是正是在这日复一日年复一年的生命旅途中,他慷慨无怨地支付着风华正茂的年轮,如饥似渴地汲取着音乐创作的营养。他学会了一支又一支的各族民歌,也学会了一杯一杯地开怀饮酒,他结交了许许多多天山南北的朋友,也在潜移默化中在性格中融入了慷慨豪放、热情爽朗……作为军人的田歌,明白自己作为人民的儿子,他应当为人民去做什么,又怎样去做;而作为部队的文艺战士,他明白自己肩负的崇高责任感与神圣使命感究竟有多重的分量。于是,一支一支的歌曲旋律便成为了他对珍藏在胸中的赤子情怀的真切倾诉,也构成了他令人赞叹的艺术历程。

1958年,他的那首《啊!亲爱的伊犁河》(麓枫、田歌词),以其具有的鲜明哈萨克音乐风格与高亢、明亮、婉转、动听的旋律,由边疆进入内地,在普通听众中引发了共鸣。这无疑是一个信号,为这位不满25岁、步入专业为时不久的青年作曲家更多作品的问世,拉开了序幕。果然,在此后的七八年时间里,田歌将一首又一首后来被证明应当属于佳作的歌曲作品,几乎是以集束式的方式奉献给了社会。

翌年,田歌受邀为八一电影制片厂拍摄的反映新疆生产建设兵团军垦战士生活的大型纪录片《绿色的原野》创作插曲。在新疆那片无名的荒野上,他同导演张加毅,反复体味着各自对兵团战友、对这片富饶土地的种种感受,共同用一腔恋情酿制着所要创作的这首歌曲。就这样,许多年来苦苦采集、又深深窖藏在心中的维吾尔族音乐素材,犹如喷泉般汹涌而出,终于构成了那首以抒发兵团战士内心独特情感的《草原之夜》的动听旋律。这首在杳无人迹的苍茫原野上无声地产生的歌曲,在影片上映后,立即引发了非同寻常的反响。虽然因为在其后的一段不短的时光里,由于其浓厚的个性抒情色彩而为当时的政治气候所不容,从受到“批评”直至遭到禁唱,但进入新时期以来,这首歌再次被几代抒情男高音演唱者们竞相演唱,并享有了“东方小夜曲”美誉,便无可置疑地证明了其所具有的高品位的美学价值与持久的艺术生命力,也成为作曲家创作生涯中的一座高耸的里程碑。

1963年,为参加全军第三届文艺会演,他与诗人郭正位合作的那首《毛主席的话儿记在我们心坎里》,再次从军内唱到整个社会。歌词中诸如“山涧当做木马跳,风雪当做战马骑”、“青石板上烙大饼,罐头盒里煮大米”一类对边疆战士生活的独有体验与独具匠心的艺术表现同清朗明快、热情而极具律动感的维族风格音乐的完美结合,使之产生出令人慑服的艺术感染力与常听常新的良好效果,所以即使在十年“文革”前期,在他们的署名权被无端地剥夺成为“新疆军区文工团创作组词曲”的情况下,这首歌仍在四处演唱,余音难息,甚至到了九十年代初的“红太阳颂歌”的热潮再起时,依旧是难以被忽略的一首力作。

不久,他应八一电影制片厂之约,为该厂为庆祝新疆生产建设兵团十周年而摄制的纪录片《军垦战歌》创作插曲,于是,就有了他与诗人袁鹰合作产生的《边疆处处赛江南》。从1964年这首歌曲在影片播映时正式问世起,那具有诗一般文学品格的歌词与个性鲜明的旋律融合之后所产生的强大艺术魅力,四十余年来不知征服了多少人的心灵。值得注意的是,如果同《草原之夜》相比,这首歌曲的旋律虽然也吸纳了维族音乐的元素,充满了委婉的柔情美,但它却大胆而巧妙地糅进了豫剧音乐的成分,使情绪更加舒展、旋律更加自如,更加富有艺术张力,在当代歌曲史册上,无疑写下了别样的一页。

音乐艺术创作中往往会有这样的现象,即当一个作曲家将自己的创作深深植根于某个地区或民族的土壤之后,他在超越自我的过程中,常常会表现出更加开阔的视野与更加多姿的笔触,在这一点上,田歌便是典型的例证。

1965年,就在那场风暴降临的前夕,他与诗人袁鹰、郭小川合作的《中华儿女志在四方》,在《人民日报》发表后,由中央人民广播电台向全国教唱、推广。这首作品挣脱了往日以新疆民族风格见长的创作走势,以富有青春气息的律动感与朝气蓬勃的内蕴力,用一种昂扬奋进、一往无前的精神,强烈地撞击着人们的心弦,展示出田歌创作的另一片同样精彩的天地。之后,他于1972年创作问世的《我为祖国守大桥》(宇晓词),又以一种清新而亲切的音乐语言,传达着守桥卫士对祖国忠心耿耿、赤诚不渝的无私情怀,成为当时为数不多,却又广为传唱的部队抒情歌曲,在“文革”时期出现的文化荒漠中,犹如一泓清澈的泉水,给人们干涸的心头送去了一种难得的艺术浸润。

步入改革开放的新时期,在空前优越的文化生态环境中,已经在将近三十年創作生涯中获取了骄人业绩的田歌,创作状态上又跃入了一个犹如春风得意的崭新境界,不仅题材更加宽泛、风格更加多样,而且是大小并举、左右开弓。八十年代一首《小桥》(安静等词,田歌、冯世全曲)由吴雁泽、李双江演唱后风行一时,在歌曲创作上他持续发力,分别推出了《春风吹遍美丽的家乡》(陈建勇词,胡松华演唱)、《西部大地》(郑南词,彭丽媛演唱)、《甜甜大家园》(郑南词,宋祖英演唱)、《大漠小夜曲》(郑南词,戴玉强演唱)、《新疆姑娘》(瞿琮词,巴哈尔古丽演唱)等等,展示着他相当良好的创作状态。尤其是到世纪之交,他所推出的那首富有典型新疆民族音乐艺术风格的抒情歌曲《喀什噶尔女郎》(郑南词),由男高音戴玉强演唱后,更加引发了社会广泛关注,成为他创作生涯中又一首不可多得的力作。由此,我们可以毫不夸张地说,田歌的歌曲一直伴随着共和国的前进节奏,并在每一个历史时期均留下了令当时人们为之钟爱的作品,有的成为了传世之作,而这一点至少在同代的作曲家中是并不多见的。

与此同时,他以火一样炽烈的满腔热情与惊人的充沛精力,先与诗人安静合作,为新疆生产建设兵团创作了“组歌”《国土在我心中》,共包括《出塞曲》、《我们来自南泥湾》、《兵团人的歌》、《兵团圆舞曲》等10首从不同角度表现军垦生活的歌曲。这些作品不仅在新疆的兵团产生了强烈反响,并且在北京舞台上隆重推出,引发了广泛关注。他还与词作家郑南合作,为新疆石油工人创作了《石油工人组歌》和《塔里木对祖国说》(郑南词,谭晶演唱)、《石油人的歌》(郑南词,王宏伟演唱)、《美丽的石油姑娘》(陈洁明词,王宏伟演唱)等系列歌曲。

在歌曲创作征途上走过了半个世纪的田歌,为什么直到今天艺术青春依旧酷似当年?为什么进入古稀之岁的他,那一首一首旋律依旧会从他的心底自然涌流而出?对此,我在与他近距离接触的时光里,一直在悄悄地寻找着答案。渐渐地,我发现这一切均源于他与众不同的生命旅程和一颗始终年轻的心灵,源于他胸中包容了整个新疆所蕴藏着的博大而深邃的民族民间音乐元素,使得他取之不尽,用之不绝。

熟悉田歌的人大约对他都会有这样一个深刻的印象,即他无论走到何处,与他相伴相随、形影不离的总会是一把小提琴,而这把小提琴不是用来拉,而是用来弹拨的。我未曾向他当面询问过,他之所以运用这样的方式既进行创作,也用来为自己演唱的作品进行伴奏的缘由到底是什么,但我知道,他入伍前会拉二胡,会弹三弦,我在猜想,他到新疆后,无论是维族的都塔尔、哈萨克的冬不拉,还是柯尔克孜的库木孜,都是弹拨乐,而将小提琴用作弹拨乐是否更便于他学习、吸纳新疆各族民歌?也许是新疆在田歌的生命中的分量太重太重,让他须臾无法离开,所以即使在他离休到了南京军区,他不仅心一刻也未曾离开过新疆,而且每年都在新疆奔波。正如他在2008年为从艺50周年出版的作品精选专辑《草原之夜》的《后记》里所说的,“正是一身军装,给了我艺术创作的崇高责任心与庄严使命感,正是那片风光万千的奇异土地,正是兄弟民族多姿多彩的民歌,给了我取之不尽的创作源泉。”他还说过:“我是这片土地养大的,说什么也离不开这里!”又说:“为新疆写作,这是我的义务!写不出好作品来,我咋能对得起新疆!”如此的话语中所透露出拳拳之情、赤子之心,怎能不令人感怀良久。

直至今日,只要与田歌一起到过新疆的人,谁也不会忘记这样的动人场面——那些中年以上的人们只要知道田歌就是《边疆处处赛江南》的作者,立刻就会情溢于表地呼喊着:“田歌老师,就是你的这首歌把我们召唤到了新疆的!”这些往往会浸满泪花的话语里,有崇敬,更有感激,而我就亲自看到过石油职工一起唱着“走进石油门,拥有了奉献的心,苦在离家走四方,乐在油田井成林”的歌声来欢迎田歌的热诚情景。而中石油新疆销售公司的一位领导则这样告诉过我说:“田老师为我们石油人写歌完全是在做奉献哪!”我深切感受到了这些话语中所包涵的硕重分量,也默默分享着这样的作曲家人格的巨大魅力。

新疆的人们为感念这位为自己捧出了累累果实的音乐赤子,除了让他享有一个新疆军区永远的老战士回家应有的四方相迎、八方相约的热情礼遇外,还将“新疆生产建设兵团荣誉战士”、“塔里木油田荣誉职工”等等的高贵称谓都给了他,使他一踏上新疆就无处不是家了。于是,他可以在處处亲情般的温馨、热诚气氛中,共同追忆往昔、叙谈今朝;他可以在格外融洽的谈笑中,频频举杯、畅怀痛饮。而在酒酣耳热、兴之所至的时刻,为满足诸多心灵的渴望,他照例会拿起身边的小提琴,异常动情地自弹自唱一首《草原之夜》。结果必然会是掌声不止,他盛情难却地还会加唱一首甚至两首新近写出的新作……此时再看田歌,他那激情满怀的吟唱,他那真诚坦率的谈吐,让人实在难以将他同他的自然年龄联系起来。而这正是回到自己“家”园之后的那个真实的田歌,那个青春永葆的田歌。

然而,进入创作状态的田歌与在朋友聚谈畅饮时的田歌却判若两人。为一首歌,他却可以大门不出,潜心投入其中。除了吃饭是必需的之外,他可以谢绝朋友来访,也可以滴酒不沾。一段旋律落笔之后,又反复琢磨与歌词的相互交融、彼此协调,有时为一个乐句、一句歌词、一个音符甚至一个附点,他都在无数次地斟酌、体味中进行不厌其烦的选择、修改,而这种修改可以持续到进棚录音后才可告一段落。他为作品所付出的那种认真、那种耐心,也许会令许多未曾与他合作过的人难以理解,但却让我想起了这同诸如田光、唐诃、彦克等他的同时代的作曲家们对艺术的至诚至爱、认真负责的精神竟然是那般相似,也许这正是作为“共和国”开国后第一代的作曲家的共同品质。于是,我在想,它留给我们的除了深深的敬重之外,恐怕还应当有更深层的思考。

晨枫 二炮文工团原创作室主任,一级编剧,中国音乐文学学会第五届副主席,《儿童音乐》杂志副主编

(责任编辑 于庆新)