剧团体制改革的背景、目标与路径

傅 谨

编者按:文化体制改革是当前文化发展中的一个重要命题。在文化体制改革的整体框架中,剧团体制改革是其中非常重要的一个部分。文化部、中宣部于2009年7月联合下发了《关于深化国有文艺演出院团体制改革的若干意见》,国务院在2009年9月下发《文化产业振兴规划》,将“经营性文化单位转企改制”列为首要目标,“转企改制”成为这一轮剧团体制改革的核心内容并在各地快速推进──据估计,今年年内完成转企改制工作,国有文艺演出院团将可能超过70家。在新一轮的文化体制改革潮流中,在各地轰轰烈烈的剧团整合、“做大做强”的潮流中,“转企改制”似乎成了改革的终极目标,而忽略了文化体制改革的最终指向,是文化的“大繁荣、大发展”。

在文化部关于“深化体制改革,推进创作繁荣”的专家座谈会上,傅谨先生详细分析了现有院团体制的由来,详细分析了现有的体制造成的困境——当他以翔实的数据指出政府每年向院团支付50亿的资金,平均下来只为每人提供了1/3场演出的时候,我们应该能清楚地看到,在当前文艺演出市场热闹的背后,实质是多么萧条!傅谨先生说,我们应该抱着对文化事业高度负责的态度,以尽可能降低社会成本的方式,推进剧团体制改革。因此,他认为与“转企改制”同样重要的是演出市场的培育;重要的是如何通过充分竞争的演出市场,激活院团这一宝贵的文化资源,使之有可能成为真正的市场主体。本文根据傅谨先生的发言录音整理,经作者审阅。

现行剧团体制的来源与流变

中国现行的文艺表演院团体制,其缘起至少可以追述到1947年前后——随着国共战事推进,政权易帜的同时,“戏改”也随之展开。1951年开始在全国实行的“剧团登记制度”是“戏改”最重要的环节,它决定了以后几十年院团的基本体制和演艺事业发展的走向。按照这个制度,经过登记的剧团可接受政府资助,从此形成了“民办公助”的剧团新模式。剧团登记制度对剧团的表演艺术水平提出了非常高的要求,往往是三五个甚至更多民营剧团才可能合并成一个能满足登记要求的剧团,这导致剧团数量急剧减少。而那些没有通过登记的剧团,基本就处在自生自灭的状态,或被称为“黑剧团”。经过登记的“民办公助”剧团,其性质仍然是民营的,政府会提供部分资助;同时政府给这些团派“指导员”,这些指导员最初并不涉及剧团的艺术范畴,其功能是帮助剧团改制,主要是要调整剧团的分配制度。根据我的一个不太细致的统计,在“戏改”之前,一般来说一个剧团的主演和龙套演员的收入差距大约在10倍左右,“戏改”以后,内部分配差距急剧缩小,除了少数特殊情况以外,演员之间的收入差距普遍缩小到3倍左右。

最初,民办公助的剧团多为戏曲剧团。歌舞话剧等剧团多由文工团经地方化改制而来。从1950年代起,军队文工团多数都转到地方上去,转为地方的歌舞团或话剧团。所以,经过戏改,剧团大致分为两大类:文工团是国营的,戏曲剧团大部分都是民办公助的。这是1950年代初的基本格局。

客观地看,在1950年代初,多数戏曲剧团都希望能够通过登记,转为“民办公助”剧团。这固然是因为“民办公助”可以得到政府的物质支持,但是当时财政能力有限,政府对于剧团的直接资助非常有限,因此希望转为“民办公助”剧团的动力来自两个方面:一方面,不登记就是“黑剧团”,演出就不合法;另一方面,能够转为民办公助的剧团,也使演艺人员获得了荣誉感。

从1956年的“一化三改造”到1958年的“大跃进”,合作化乃至国有化成为一时的潮流,大量地方剧团在这一时期也纷纷要求转为国营。这次剧团改制的主要推手是地方政府,各地政府把剧团国营化的进度看成体现政绩的重要成就。耐人寻味的是,当时的文化部对这一现象保持了清醒的头脑,甚至特别下文要求地方慎重处理剧团国营化的要求。但文化部很难阻止这种潮流,其结果仍然是有相当多的戏曲剧团转成了国营。

所以,我们可以把1958年的大跃进视为民营剧团大规模国有化的开端。不过,这一时期虽然大量剧团的所有制形式转成了国有,可是它们仍然是营业性的演艺团体──只是有可能享受文化部门补贴的国营企业,相应地,有盈利时也必须上缴。文化部并不愿意太多剧团在短时期内都转为国营。因为假如剧团的生存出现困难,国家必须补贴,而当时国家的经济力量并不雄厚,文化部将会面临不小的负担。这样的担忧很快变成现实。从1964年开始,因传统戏受到严厉禁止,剧团演出场次和观众人数急剧下降,剧团的收入也急剧下降。剧团普遍面临困境,文化部门从此开始背负补贴剧团的沉重压力。

这一趋势于1971年出现了一定程度的缓解。在1971年以后,为了推动样板戏的演出,中央开始鼓励各地上演“样板戏”,也鼓励地方剧种改编“样板戏”,地方剧团逐渐恢复。但是这些重新恢复的剧团和文革前的剧团在性质上是不一样的:文革前的剧团是企业,以演出经营为主要目的,始终需要注意盈利指标;但在文革期间,国家乃至整个社会对艺术功能的理解发生根本变化,艺术表演团体从经营和营利性质的企业,转为宣传和教化的工具。剧团的国家化在这一时期获得了坚实的意识形态基础:剧团不再是企业,而是负责宣传的国家单位。也正是从这个时候开始,隐隐出现了“剧团要把社会效益放在第一位”的思路。

但即使如此,文革时期很多剧团的运行仍然是不错的。文革时期剧团的演出并不少,某些剧团的演出甚至能获得很好的经济收益。而且在文革中,在国家意识形态如此强烈的氛围中,虽然民营剧团不复存在,但从整体上看,剧团仍然保持着国营和集体两种体制,大部分的剧团(尤其是戏曲剧团),仍然是集体所有制,仍然在运行上保持着一定的活力。

奇怪的是,文革结束之后的“拨乱反正”时期,反而出现了体制的逆转:各地的集体所有制剧团以“落实政策”的理由,又一次大规模转成国有剧团。在整个中国改革开放的过程中,在各行各业逐渐向多种所有制形式转化的大背景下,演艺行业却走了一条相反的路。剧团大批从集体所有改为国有,且“事业化”程度大幅度提升。文革前、包括文革期间,政府对剧团的补贴程度并不高,“改革开放”之后,这一比例开始急剧提高。政府补贴的程度不断提高和剧团经费的自给率不断下降,是整个改革开放30年来非常突出的现象。这一变化带来诸多问题,尤其是以养人为主轴的制度,在很大程度上成为改制最大的障碍。

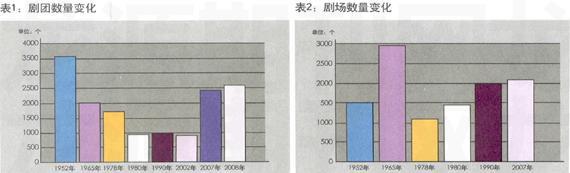

剧团急剧国家化,与之密切关联的现象,是剧团与剧场的数量变化。可以看一下表1、表2描述的剧团和剧场的数量变化情况。需要说明的是,表1、表2的统计数据掩盖了很多真实的内情,从这些数据中还不能清晰地体现剧团、剧场的变化轨迹。首先看剧团。从统计中看,1952年的剧团总数不到2000个,最高峰时剧团只不过3000多个。但是要说明的是,1952年的剧团数字只是经过登记以后的、为政府所认可的剧团的数字。其实在此前后,剧团的数量至少是这个数字的10倍以上。当然在这之后,还有各地活跃着的“黑剧团”并没有列入——事实上一直到文革期间,“黑剧团”仍然存在;从这个表上我们还可以看到,2007年、2008年剧团数量急剧增加,我相信这是因为我们的统计口径发生了变化:在2007年之后激增的数字中包含了部分地区的民营剧团,但是由于统计得不完整,并不是所有地区民营剧团的数字都被统计在内。从总体上看,如果不考虑从未得到完整准确的统计的民营剧团,院团的实际数量是大幅度萎缩了。

相对于剧团的数量,剧场数字的变化更能直接说明演艺行业的盛衰。表面上看,文化部关于剧场的统计数字变化也不大。但我们还可以从另一个统计上看出些端倪。这张表是1990年代上海文化局的一批资深工作人员走街串巷走访之后制成的表格,这是一个比自下往上报数据的统计更可靠的统计表(见表3)。

从这个表可以看到,1950年代上海有128个剧场, 1978年有31个剧场,1983年有36个剧场,1987年有31个剧场。统计者在图标上还附带特别说明:从1978年开始,34家剧场里面有8家只放电影,有5家只是偶尔有演出,正常使用的仅17家。前几年上海市委宣传部文化处的一个干部也做过一个统计,统计的结果是上海的演出场所只有18家,而且还不是天天演出,经常性演出的剧院不足5家。

通过这两个补充数据,我们可以看出,实际演出的剧场,近30年来急剧减少。剧场数量的减少说明,在本来应该是文化最兴旺发达的城市,演艺行业大幅度萎缩,而城市地区演艺行业的萎缩,是整个演艺行业生态破坏的最直观的标志。

现实的困境

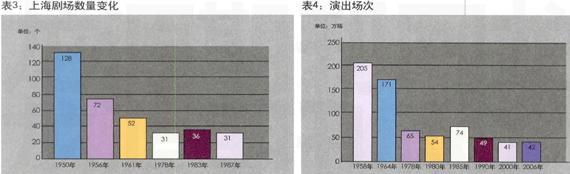

我们可以先从文化部提供的几组统计数据来分析演艺行业现在面临的困境(见表4、表5)。

这里的演出场次指的是政府文化部门所管辖剧团的演出场次,相对而言比较可靠。1958年全国在统计口径内的剧团共演出205万场,1964年演出171万场(根据我的经验,1958年大跃进这一年的数据有可能失真,但1964年的数据更接近实际情况),1978年65万场,1990年49万场,2000年41万场,2006年42万场,2007年回到41万场。总的来说,演出场次在不断萎缩。与此同时,我们还可以看到的是财政拨款逐年增长。1964年国家各级财政给上述剧团的拨款总共5290万(这也从另一方面说明剧团在文革前是企业、是经营单位,3000多个剧团,国家一年只给5000多万,而且其中包括补贴程度较高的那些由文工团转制来的话剧团和歌舞团,戏曲剧团得到的补贴是很少的),从1978年开始就增加到了2个亿,1980年2亿多,1990年就4亿多了,2007年已经到了48个亿。从新世纪以来,国家对于文化部门的投入提高幅度很大,这一方面体现出2001年以来国家政策对于文化事业的高度重视,但另一方面,演出场次并没有因此提升,说明演艺行业并没有因为国家的高投入而产生相应的收益。

我们还可以把演出的总收入拿来做个对比(见表6)。1978年时候,政府给2个亿,剧团挣1个亿。到了2007年的时候,政府给50亿,剧团演出收入12亿。这里有物价提高等等各方面的原因,但关键是国家投入和演出收入的比例失调。政府越来越高的投入跟剧团收入提高的轨迹太不相称了。

另外还可以看观众人数的变化(见表7)。1958全年的观众人数是120290万,那时候是6亿人口,国营剧团的戏可以保证每年每人平均看两场戏;1964年观众人数下降到84293万,每个人可以看1.5场戏。1981年观众人数是61519万,1990年是51012万,2000年是4.5亿观众,2005年的时候,下降到谷底3.6亿,到2007年、2008年重新回到4亿多一点。按现在的人口平摊,这意味着人均每年看戏不足1/3场。老百姓看戏的数量从1958年的每人每年平均两场下降到2000年以后的不足1/3场。一方面,是政府的投入在急剧增加,另一方面,是演出场次减少、观众人数减少。这充分说明了演艺行业的现状。

我们看看世界上其他国家的情况。很多同行论及中国剧团演出的困境,都会将它归之于影视、网络等新媒体的出现,认为在娱乐多元化的时代,剧场艺术注定要被欣赏者遗弃。这完全是想当然的臆测。电视、网络并不是中国一个国家才有,然而,并没有哪个国家的剧场艺术陷入像中国这样的困境。我们可以看一组美国的数据(见表8)。

根据美国学者2007年一项有关文化娱乐活动的调查,美国人每年人均进剧场欣赏演出4.3场。美国的影视、网络的发达程度无需怀疑,但演艺事业在普通民众的文化娱乐生活中仍然占据了很大比重。从世界范围看,美国的情况并不是特例,中国的情况才是特例——人均只看1/3场戏,这是人类剧场艺术发展史上罕见的现象。

因此,在我看来,中国演艺行业面临的基本问题可以称之为市场的崩溃。而市场崩溃与剧团对公共财政依赖之间是相互关联的。政府给剧团投入越多,它就越不愿意进入市场——向政府要钱太容易了,向市场要钱太难了。公共财政投入急剧增加和市场崩溃合为一体,就造成了今天这种状况。这种恶性循环亟待解决也必须解决。如果这个问题不解决,所有的体制改革都是一句空话。

市场崩溃还造成两个相关的恶果,一是人才的断档,一是城乡文化娱乐生活的荒漠化。当今社会的人才配置越来越趋于市场化。很多年来大家都感慨好的编剧都去写电视剧了,为什么?因为戏剧行业不挣钱。社会不能只靠荣誉感吸引优秀人才。当演艺行业给从业人员回报很低时,优秀的人才自然会流向那些回报比较高的行业,而近20年来电视剧的急剧发展,和人才的流向是有密切关系的。只有给投入这个行业的人相对高的回报,人才才会主动向这个行业回流。

更为严重的问题,是城乡文化娱乐生活严重荒漠化。现在“二人转”成为热门话题,无论我们如何评价二人转的表演,这种类型的演出大行其道,就足以说明我们的城乡文娱生活是多么的荒漠化!在一个现代城市里,二人转能够卖那么高的票价是不正常的。相类似的现象,就是有那么多歌舞厅和那么多相对来说表演水平较低的夜总会演出——它的基本形式与风格都在模仿中央电视台的春节联欢晚会,有朋友管这叫“春晚的猪圈版”。这类低俗的文化消费到处流行,恰恰是因为我们未能给民众提供比较有艺术水准的节目。演艺行业的繁荣不能只寄希望于“国退民进”与民营剧团的发展,优秀的表演艺术家成为改革主体,既是保证国家表演艺术水平的关键,也是激活演出市场的捷径。如果国营剧团的现状能得到一定的改变,这些院团里的优秀演艺人员的表演才华有机会得到充分施展,城乡文化娱乐生活就会更加丰富,人民群众会有更多的选择。

改革的目标决定路径

新一轮的文艺院团体制改革推进以来,我们始终面临这样的问题,为什么要改?要改成什么样?抽象地说,改革的目标是为了实现“十六大”报告所提出的促进文化的大繁荣、大发展的目标。那么,怎么理解文化的大繁荣、大发展?文化繁荣发展的标准又是什么?

首先我想特别指出,繁荣与发展的标志是民众精神生活的丰富化、文化娱乐活动的丰富化。我们还要强调保证基层民众的文化权益。既然文化繁荣发展的标志是普通民众精神生活的丰富程度,那么,现在文艺演出场次那么少,观众的人数那么少,说明我们的政府文化部门的工作还有很大提升空间。老百姓有权利享受并且要求政府提供大量公共文化产品。政府每年花了50亿,结果是老百姓每年只能看到1/3场演出,这既是公共财政支出效益低下的表现,也不足以体现文化的繁荣。

其次,文化大繁荣、大发展,意味着要有大量优秀的舞台艺术产品,尤其是高水平的演出,对人类作出一个文化大国应有的贡献。像中国这样一个文化大国,应该为人类提供优秀的文化产品。文艺院团的改制,是为了让新的体制有可能奉献与我们这个文化大国身份相称的优秀的舞台艺术作品。

第三,提及文化的繁荣发展,还须顾及我们的特殊国情和特殊要求,要考虑到如何抵御外来文化的强势入侵与继承民族文化传统。抵御外来文化强势入侵与继承民族文化传统,是相互关联相互依从的。然而,几十年来,我们并没有很好地解决民族文化传统的继承问题,尤其是一些地方性的小剧种,许多濒临失传或已经失传。小剧种是重要的文化资源,是中国丰富的文化表达方式的重要组成部分,也是中国自身文化多样性最为集中的表现方式。可是在现有体制拖累下,剧种濒临灭绝,确是日益严峻的文化危机。

第四,文化的繁荣和发展还意味着要最大限度地提升公共财政投入的社会效益与经济效益。在中国目前的政治环境中,公共财政的投入几乎不受任何监督,所以政府才有可能对巨资投入文艺院团而基本不产生什么效益的现象熟视无睹。我不相信在一个有起码的监督机制的社会环境里,政府可以这样去做,或者有权利这样去做——砸进50亿的钱,只让每个人看了1/3场戏!这里所谓的“效益”,不仅是经济效益,而且同时也是社会效益。随着舆论越来越开放,社会监督渠道越来越多,总有一天老百姓会抗议,凭什么花了国家那多钱,却还是不能让我们看到戏?文艺院团的公共财政投入急剧增加对文化发展是一件好事情,问题是如何提升公共财政投入的效益,只有提升了效益,这种投入才是有效的投入。

如果我们用上面四个目标来定义文化的大繁荣、大发展,那么在这个前提下,改革是什么,又不是什么?

首先,改革不能简单地压缩、合并和减少剧团,而是应该通过改制增加文化产品的供给,并且要防止垄断,鼓励良性竞争。现在很多场合,我们只看到“大”的好,没有看到“多”的好。在推进文化产业发展过程中,始终强调组建大的集团公司,而没有真正意识到,文化市场的发育和增加文化产品的供给需要的是“多”。有如各大中城市遍布各地的饭馆和服装店等等,这样的丰富性是30年前不可想象的,它们带来了什么?带来了市场的高度发育。这就是“多”的好处。市场的充分竞争会促进这个行业的高度发展。而且,市场竞争的本身是会催生出精品的,市场不是那么可怕,不会只引导文艺往低俗的方向发展,中国历史及世界历史上优秀的表演艺术精品,绝大多数都出现在激烈的市场竞争环境里。

其次,改革不是为了改变剧团的“包养者”,而是为了通过体制转换激活市场。现在仍有部分地方政府,觉得国有剧团是一个沉重负担,因此改制的方式是把政府的负担转移到国企,从政府养剧团变成国企养剧团。这么做的根本出发点就是觉得剧团必须有人“养”。而我始终认为文艺院团可能、也应该成为文化市场的主体,成为文化产业的主体。关键在于我们能不能通过市场化的体制改革,使这些剧团成为有市场竞争能力、能创造效益的市场主体。

第三,改革不能仅仅以即时的盈利为成败指标。现在有许多由中小型文艺院团合并而成的演艺集团,从集团提供的短期报表看,确实是有盈利的。但很多这样的盈利是通过被我称为“化装集资”的方法实现的——由政府出面强行让企业包场,剧场里很少或几乎没有观众,根本不具有可持续性,也在很大程度上背离了市场规律。

第四,体制改革中政府有无法推卸的政治责任和文化责任。

既然现有文艺院团的体制问题是政府多年来的政策造成的,那么,体制改革的社会成本就应该由政府支付。要充分考虑演职员的社会保障,尽可能保证改制后演职员的保障水平不下降。具体的做法可以有区别,但首先要承认,这是一种不得不担负的政治责任。

文化责任主要是指传统文化的继承与保护。中国是一个有着悠久文化传统的国家,而且一个世纪以来传统文化又遭到很大程度的破坏,因此文化责任就尤应强调。长期以来我对少数地区着眼于即时的演出市场状况,短视地将戏曲院团变成歌舞剧团的现象深表忧虑。实质上它往往是将一个一流的戏曲剧团变成了三流的歌舞剧团,表面上看,收益提高了,可是在文化上,这样的做法极不负责任。文化上的损失,远非一时的经济收益可以弥补的。

如果我们确实想推进新一轮文艺院团体制改革,不是为了让政府甩包袱,而确实是为了促进文化的大繁荣、大发展,那么,我们就不能只看那些虚假的指标,不能用自己关在屋子里评奖的方式,满足于“评”出了多少所谓的“精品”。要促进文化大繁荣、大发展,我们所能做的,就是在这一轮改革中,尽可能降低社会成本,在体制改革的同时,用一切办法培育文化演出市场,激活演出市场,尽可能增加优秀的文艺演出产品的供给,让普通民众有更多机会和有更强的意愿进入剧场欣赏演出,改善文艺院团的经营环境。要真正实现文化的大繁荣、大发展,就必须认真推动文艺院团改制;然而,如何改和改成什么,将会直接决定中国演艺业的未来。

(作者单位:中国戏曲学院)