泉州鲟埔民俗文化乡村旅游开发的研究

邓秀勤 李子蓉 蔡阿男

摘要:鲟埔作为福建惠安女、湄州女、鲟埔女“三渔女”之一的鲟埔女著称的的核心聚集区,拥有独特的民俗文化。鲟埔女生活习俗于2007年列入国家非物质文化遗产。鲟埔村所在的东海镇原来作为泉州市区的近郊,现在属于泉州新行政中心东海新区范围。鲟埔民风淳朴,民俗文化源远流长,能让生活在喧闹迷离的现代人感受原生态的民俗文化。本文在翔实的调研访谈基础上就鲟埔渔家乐、民俗探究和游访古民居三方面的探讨,从而为泉州乃至沿海城市的乡村旅游业发展提出思路建议。

关键词:鲟埔村;乡村旅游;开发

1乡村旅游的概述

乡村旅游起源于19世纪初的欧洲,二战以后,一些发达国家随着城市化、工业化的迅速发展,生活环境急剧恶化,城里人纷纷要求到郊外观光、休闲、度假与体验农村生活。国内外对乡村旅游概念的研究,目前界定尚未取得一致意见,在特点上,乡村旅游表现出鲜明的乡村性、大众性、原生态性和体验性强的特点。综合国内外学者的观点,文章中的乡村旅游指的是是以乡村为背景,从环境、文化、生活等方面为旅游内容的旅游活动,主要有以下几种类型:(1)以绿色景观和田园风光为主题的观光型乡村旅游;(2)以农庄旅游或农场旅游为主,包括休闲农庄,观光果园、茶园、花园,休闲渔场,农业教育园,农业科普示范园等,体现休闲、娱乐和增长见识为主题的乡村旅游;(3)以乡村民俗、民族风情以及传统文化为主题的民俗文化、民族文化及乡土文化的乡村旅游;(4)以康体疗养和健身娱乐为主题的康乐型乡村旅游[1]。

2鲟埔渔村发展乡村旅游的条件分析

鲟埔村位于晋江入海口——泉州湾北侧,是国务院批准的沿海对外经济开放渔村。鲟埔古时称前埔,因该地海滩上遍布红鲟洞,古人取鲟和埔合称而得名[2]。对鲟埔村乡村旅游的条件分析主要包括地域文化、区位条件两方面。

2.1独特的民俗风情

2.1.1历史悠久的渔村。

鲟埔村早在唐宋时已开始开发,至今已有千余年的历史。鲟埔踞泉州地理之要,扼晋江海口,曾是古刺桐港辖区,泉州“海上丝绸之路”的开通延伸后,是番船商舶聚集之地,历史文化沉淀丰富。鲟埔海区海岸线曲折,且是咸淡水相汇,鱼群必经栖息之地[3]。鲟埔社区村民主要靠海为生,男性村民出海捕鱼,在出海前存在着祭祀文化,如船挂红巾红灯笼等仪式。驾船出海,捕鱼,上船后的升帆、掌蓬、摇撸、海上作业等活动了解渔民对海的信仰可以体现海上渔民的辛勤劳作。与海的亲密接触可以感受浓厚的渔文化。

2.1.2 淳朴而艳丽的“鲟埔女”风情。

在鲟埔村有著名的“鲟埔女”。鲟埔女服饰独特,别具一格,与惠安女、湄州女并称福建三大渔女,是闽南沿海一大民俗奇观。独特的民风民俗表现在:(1)鲟埔女的发式为“粗脚头”[3],长发后梳绾成大圆髻,色彩艳丽的鲜花穿线簪其间,还佩有各种制作精美的镀金梳子、金钗、银针、金簪等首饰,簪中横插一支象牙筷。鲜花一般都是素馨花、玉兰花、菊花、含笑花等,这些花因四季的更替,于是鲟埔女的头上成了“四季花园”。耳饰也是特色之一,“丁香”坠便是其耳饰的动听名称,而外人更可以据此区分妇女辈分。[1](未婚女子仅戴耳环,无耳坠;婚后加上耳坠,特称为“丁香”坠;奶奶则改戴“老妈丁香”坠)。(2)南音,泉州古老文化的活化石,在鲟埔也广为流传。当你置身于古老渔村,看见头顶花的海洋的鲟埔女弹奏着闽南音乐南音,这是视觉与听觉的盛宴,让你留恋忘返。(3)对“妈祖”和“王爷公”的信仰也是鲟埔社区的特色风俗。(4)鲟埔社区村民民风朴实,素有“夜不闭户,路不拾余”的好作风。在实地调查中,常见村民直接将自行车停放在外面,却从不会丢失。与惠安女、湄州女同称福建三大渔女的鲟埔女便是鲟埔区的一大丰富的民俗风情。

2.1.3 海洋气息的“蚵壳厝”古民居。

传统以来,鲟埔渔村当地的能工巧匠用取完肉的牡蛎壳层层叠叠搭建墙壁,既挡风雨又独具风情,称为“蚵壳厝”,成为中国少见的民居风格。蚵壳厝借鉴了红砖厝的迷人之处, 小小的红砖窗棂在鸽灰色的蚵壳间镶嵌着,虽然屋顶正脊上少了色彩斑斓的花鸟虫鱼瓷雕,却多了一种朴实流畅的风情。据分析,蚵壳中有天然气孔,融热性能好,所以蚵壳厝冬暖夏凉。尽管村里的砖石结构的楼房越来越多,但许多鲟埔女仍喜欢住“蚵壳厝”里,尽情享受着大自然的恩惠和赐予。

2.1.4 品质优良的海鲜及诱人的特色小吃。

“靠山吃山,靠海吃海”,沿海地区海岸线漫长,浅海滩涂辽阔、鱼、虾、螺、 蚌、鲟、蚝等海鲜佳品常年不绝。由于处在晋江可口段,咸淡水交汇处,出产于此的海鲜品质特别好。闻名于泉州的鲟埔蚵便是产于鲟埔。[2]因此鲟埔有一道非常正宗的泉州小吃“海蛎煎”:以新鲜牡蛎肉和切成半寸长的韭菜,调以少许番薯粉,放人平底锅煎至快熟时,再加进拌好的鸡蛋烹制而成。吃时还可以蘸些油炸葱花,加点永春老醋和辣椒酱调味,则五味俱陈,极为香软可口。而遍布于鲟埔渔村小巷里的炸紫菜、蒸肉丸、小堂菜、鱼粥摊,在浓郁的海风气息中渗透着诱人的海鲜之美,吸引着众多泉州市区里的食客纷至沓来。

2.1.5欢乐的全民参与的节庆活动。

对海上女神“妈祖”的信仰,在每年的农历正月廿十九鲟埔社区都会有“巡香”的大型活动,上千名村民手拿着香枝一路紧随“妈祖”的轿子环绕村子一圈。场面壮观,热闹。在妈祖庙前还会有数十名的鲟埔老妈妈身穿鲟埔女服饰打腰鼓,别有一番风味。而在每次的王爷公生日,村民都会有免费“吃菜”的好机会,场面热闹有趣。

2.1.6 遗风尚存的多元古文化。

泉州是海外华侨、华裔、港台澳同胞的主要祖籍地之一。鲟埔现居住台湾的台胞约1000多人。南宋末年,阿拉伯海商蒲寿庚及其后裔以种植素馨花著称,而鲟埔女的簪花花种之一就是素馨花,这表明阿拉伯文化在鲟埔的传播[3]。蚵壳厝是当地百姓创造的海洋文化人文景观也是传承古闽越族遗风的体现[4]。

2.1.7 趣闻传说。

历史悠久的鲟埔村里,各种各样的民间趣闻在村民中口口相传,为村民们津津乐道,别有趣味。如黄姓村民与开元寺的创建者黄守恭的关系,“十姓村”的来源等。鲟埔女的服饰的来源扑朔迷离,有研究者认为是宋杨八姐服饰的遗风,而“簪花围”也有研究者认为是阿拉伯人的风俗[5],究竟其服饰来源为何,游者可进行探究。“海上女神”妈祖在鲟埔的流传,其庙宇建筑“顺济宫”的历史渊源关注[9],渔民出海祭祀仪式的来源等也可以引起游者的兴趣。

2.2 鲟埔乡村旅游开发的区位条件

泉州市区东南部,泉州湾紧靠晋江入海口的地方,距城大约十几里远,有四条公交车线路可达,目前村中仅依靠一条主要交通干道,仍处在泉州正东海组团的建设之中。村庄外围的建筑趋于现代化,新式套房公寓不断崛起,著名的"蚵壳厝"则较多位于村中心地带,部分散落在其他社区如金崎社区,保存较好。村庄两侧皆与泉州主要道路相连接,西侧为泉州到后渚的沿海大通道,东侧为东滨大道。交通相对便利。

3泉州鲟埔渔村开展乡村旅游的构想

鲟埔社区拥有丰富的乡村旅游资源,但是目前对其开发却只是停留在表面,乡村旅游尚未全面展开。村庄卫生设施缺乏,渔民所捕捞的海蛎壳则随处可见,到处堆放。进入村中,海蛎壳经过风吹日晒后的腥臭味扑鼻而来。村中唯一的市场没有统一管理,显得又脏又乱。每逢周末假日,不少城市居民驾车前往鲟埔村购买“赶小海”的新鲜海鲜,村中也有几家海鲜酒楼较有名气,吸引不少城市居民前往消费。

3.1旅游主题的定位

结合泉州市的旅游资源特色及鲟埔渔村的旅游资源条件,可将鲟埔渔村的旅游主题定位为“感受‘鲟埔女特色文化,体验海洋渔村原味的乡村旅游”,即旅游者在鲟埔渔村游览区食、宿、行、游、购、娱、体验鲟埔渔村文化的同时,也去体验海边海产养殖滩涂、渔船的海洋渔村文化。在当前乡村旅游、休闲型、度假型、文化型、生态型旅游的热潮下[6],此旅游主题将吸引以泉州市区乃至周边城市的客源市场。在“鲟埔女”文化受到重视并得到日益广大宣传的背景下,鲟埔村乡村旅游的客源市场可以由福建省各城市、近地的城市居民,摄影爱好者、中青年学生、民俗文化爱好者、海鲜美食爱好者等组成。

3.2开发原则

3.2.1“政府主导,社区参与”原则。

通过各级人民政府和部门加强对乡村旅游建设的统筹协调和引导扶持,形成多层次协同推进、社会各方共同参与的发展格局。充分调动当地原住渔村居民参与旅游业的热情,充分发挥渔村居民主体作用,扩大惠及渔村居民的受益面。如通过参与旅游业带来实际经济收益,在政策的引导扶持下,以“渔”促“游”。

3.2.2 坚持可持续发展原则。

以保护为前提,发展为目的,通过科学合理开发,促进海洋生态环境的保护,促进鲟埔渔村传统民居、“鲟埔女”等非物质文化遗产、民俗文化的挖掘和有效传承。鲟埔渔村环境的独特性形成了城市居民对其乡村旅游的巨大需求,其在开发过程中应立足于自身的生态渔业特色和文化特点,重点体现“原汁原味”,保持当地古朴渔村原始风貌的自然秉性。如有些“蚵壳厝”古民居经过几百年的风风雨雨,损毁已经相当严重,应加强维护,翻新整修也要做到“修旧如旧”。只有将保护重于开发,以开发促保护,保护保开发,鲟埔村的渔村乡村旅游才会维持不衰的吸引力。

3.2.3 坚持统筹城乡发展原则。

通过统筹渔村基础设施、配套设施建设和人才培养,促进旅游与相关产业互动发展,实现城乡互动、以“旅”促“渔”。利用各种社会资金,搞好交通、邮电、通信、卫生等基础设施的建设。如泉州沿海大通道的建设,使鲟埔与外面的联系加强;改善渔村整体环境面貌,美化环境,塑造卫生整洁、安全有序的村容村貌,配置充裕的各档次住宿设施,供旅游者选择。

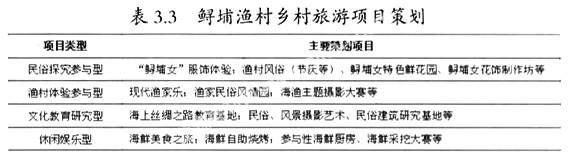

3.3项目策划

以民俗参与型、渔村体验参与型、文化教育研究型、休闲娱乐型为四大主题类型策划鲟埔渔村乡村旅游项目,展示鲟埔文化、渔文化、海洋文化和闽南文化。如表3.3示。

3.3.1 民俗探究参与型

鲟埔女的服饰的来源扑朔迷离,有研究者认为是宋杨八姐服饰的遗风,而“簪花围”也有研究者认为是阿拉伯人的风俗,究竟其服饰来源为何,[3]旅游者可进行探究。身穿鲟埔女服饰,头围"簪花围",肩挑一担牡蛎,体验鲟埔女的生活。也可以加入鲟埔女挖牡蛎的行列。根据鲟埔女头饰花的需要,可开辟花圃,种植菊花、玉兰、含笑花、素馨花等,设鲟埔女特色主题鲜花园,也可培育更多品种的花卉。让来旅游者学习体验种花品花和花艺艺术。村民也可自行在家旁种植花卉,进行绿化和美观道路,增添鲟埔村鲜亮色彩特色。看鲟埔女奇特的服饰、赏漂亮的鲟埔女“簪花围”、手持南音乐器学弹唱南音将是吸引城市旅游者的亮点。主要鲟埔民俗风情体验旅游项目可以有“鲟埔女”服饰体验;渔村风俗(节庆等)、鲜花园与鲟埔女花饰制作体验等。

3.3.2 渔村体验参与型

观看渔民出海前的祭祀,随渔民一起驾船出海,垂钓捕鱼,上船后的升帆、掌蓬、摇撸、海上作业,亲密接触湛蓝的大海,体验渔夫海上劳作的艰辛,认识大海的神奇和体味征服大海的快感,享受收获的喜悦和欠收的失落。让“做一天渔民,吃一顿鱼宴,住一回渔家”成为渔家乐的主题。了解渔民对海的信仰,以及船挂红巾红灯笼的原因,并可以从过程中学习谐趣闽南方言、谚语。主要渔村体验参与型旅游项目可以有现代渔家、渔家民俗风情园、海渔主题摄影大赛等。

3.3.3 文化教育研究型

“海上女神”妈祖在鲟埔的流传,其庙宇建筑“顺济宫”的历史渊源关注,渔民出海祭祀仪式的来源等也可以引起游者的兴趣。闽南特色的民居建筑在此也可尽览无遗,还有利用当地材料牡蛎壳制作的特色民居“蚵壳厝”,感受古代鲟埔人的智慧。值得一提的是,鲟埔及闽南一带虽然出产牡蛎,但其个头小,牡蛎壳薄且疙疙瘩瘩,颜色灰黑相杂,并不适合用作建筑材料。而蚵壳厝上的蚵壳,个大、亮白、坚硬、漂亮,它们又来自何方呢?据考证,宋元时期的泉州是一个繁盛的国际性大港口,鲟埔是通向外洋的重要港口之一,从这里出发的商船满载丝绸、陶瓷等货物驶往世界几十个国家和地区。开始海上丝绸之路。返航的商船运载的玳瑁、玛瑙、香料等货物往往要少得多,也轻得多。出于航海安全起见,返航前他们便把当地废弃的大蚵壳(即大牡蛎壳)等装船舱压舱,运载回港。这些来自“海上丝线之路”终端的异域大蚵壳到刺桐港后就被就近抛弃,久而久之,古渡边蚵壳堆积如山。聪明的鲟埔女拾蚵壳拌海泥筑屋而居,建起一座座蚵壳厝,无意间成就了一个建筑奇观。综上,文化教育研究型项目可以有海上丝绸之路教育基地、民俗、风景摄影艺术、民俗建筑研究基地等。

3.3.4 休闲娱乐型

鲟埔历代以讨海为生,对于海鲜的选择、烹调极为熟练。围绕海鲜“鲜”字的休闲娱乐型项目策划可以带动鲟埔乡村旅游的发展,给鲟埔带来巨大的经济效益,更能让旅游者从海鲜美食中体会到有别于城市旅游的休闲娱乐之趣。休闲娱乐型项目主要围绕参与性、休闲娱乐趣味较浓的海鲜美食之旅、海鲜自助烧烤、参与性海鲜厨房、海鲜采挖大赛等。

4结束语

乡村旅游的开发必须建立在当地资源的基础上[7],充分发挥其本土特色,体现“原汁原味”才能在乡村遍地开花的市场上展示其竞争力。沿海城市的乡村旅游发展可以以海洋渔村文化为基础,结合当地其他特色旅游资源进行整合开发。鲟埔应该用科学的、健康的、生态的方法规划、发展乡村旅游,充分展现闽南的共同特色以及鲟埔的地方特色,让鲟埔渔村成为泉州乡村旅游的排头兵。并以鲟埔渔村乡村旅游的开发为例,带动泉州的乡村旅游,促进泉州的旅游业的发展,同时以此更好的传播泉州的闽南文化,促进社会新农村建设的发展。

参考文献:

[1]文军,唐代剑.乡村旅游开发研究[J].农村经济,2003,10.

[2]张家瑜.鲟埔民俗琐谈.泉州丰泽文史资料第七辑[M].2004,1-6.

[3]万炳焕,吴乔生.鲟埔村史略.泉州丰泽文史资料第七辑[M].2004,26-34.

[4]李玉昆,鲟埔女服饰探源.泉州丰泽文史资料第七辑[M].2004,7-12.

[5]温太平.古闽越族文化特质在东海半岛文化的遗存.泉州丰泽文史资料第七辑[M].2004,18-25.

[6]吴乔生.鲟埔顺济宫.泉州丰泽文史资料第七辑[M].2004,13-17.

[7]张环宙,许欣,周永广.外国乡村旅游发展经验及对中国的借鉴[J].2007,(96):82-86.

福建省教育厅A类社会科学研究项目(JA07146S)资助,泉州师范学院大学生科技计划项目(2008DA018)资助。