动手实验与初中数学教学

刘桥生

新课程标准倡导学生主动从事观察、实验、猜想、验证、推理与交流等数学活动,获得知识,发展自己的能力。因此,在教学过程中,教师应向学生提供充分从事数学活动的空间和机会,使他们通过动手实验理解和掌握基本的数学知识和技能、数学思想和方法,获得更广泛的数学活动经验,并得到全面的发展。

一、设置动手实验、激发学生的学习兴趣

学习兴趣是学生对学习活动或学习对象的一种积极趋近的倾向,它因学生的动机、目的不同而异。俗话说,兴趣是最好的老师。在教学中,教师应创设情境,设置动手实验,让学生自主地尝试、操作、观察、动手、动脑完成探究活动。从而激发学生的学习兴趣。例如,在教学“算术平方根”这一节时,笔者设置了一个动手实验,把一张矩形纸片剪出一个正方形。

在课堂上,大家都跃跃欲试,乐于动手,由于学生所剪出的正方形大小各异,若较大的正方形面积为100cm2,利用正方形面积公式,很快可求出正方形的边长为10cm:若较小的正方形的面积为25Cm2,则正方形的边长为5cm……这样就建立了100的算术平方根和25的算术平方根的概念,通过这样简单的数学实验,把几何与代数有机结合起来了,同时,激发了学生学习数学的兴趣。

二、利用数学实验,促进直观教学和学生的探究

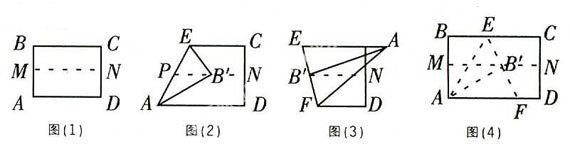

新课程标准下的教学改变了传统的教学模式,变知识的传授与灌输为知识的感悟与发现。在教学过程中,教师可经常借助数学实验,进行更直观的教学,使学生能感受概念、性质、定理等的形成过程,提高学生的数学素质。例如,在教学“全等三角形”这一节时,教师要求学生拿一张纸对折后,剪成两个全等的三角形,把这两个三角形,除按教科书的位置摆放外,还按下图方式摆放。

这些图形中的两个三角形,其中一个三角形是由另一个三角形按平移、翻折、旋转等方法得到的,在这样的图形变换中,两个三角形只是位置发生了变化,而三角形的形状、大小不变。让学生进一步感悟全等三角形“对应边相等,对应角相等”的性质,通过数学实验来促进学生的探究,形成猜想并验证猜想。

三、重视教科书上的数学活动的教学

教科书上的每一个数学活动都有一个主题,具有很强的操作性。通过这些活动,学生一方面可以复习巩固所学的知识,另一方面可能通过动手操作、主动思考、合作交流,体验数学的发现过程,并可增强动手能力、主动思考能力,培养学生利用所学数学知识解决问题的能力。因此。在教学中。教师必须充分利用数学活动,为学生提供足够的机会。让学生自主完成每一个活动并能体验知识的形成过程,体验数学来源于实际生活,并服务于实际生活。让学生体会通过自己动手实验感受获得成功的喜悦。

四、利用数学实验解决实际问题

在教学过程中,应充分调动学生的积极性,让每个学生参与教学的全过程。通过动手实验,促使学生积极思考问题、设法解决问题。例如,取一张长方形的纸片进行折叠,具体操作过程如下:先把长方形ABCD对折,折痕为MN,如图(1):再把点B叠在折痕线MN上,折痕为AE,点B在MN上的对应点为B得Rt△AB'E,如图(2);然后,沿EB线折叠得折痕EF,如图(3);利用图(4)展开图探究:(1)AAEF是什么三角形?证明你的结论。(2)对于任意矩形,按照上述方法是否都能折出这种三角形?

五、引导学生积极反思,提高学生的数学素质

反思是学生自我成长的需要,也是学生“学会学习”的重要途径。所谓自主反思,就是以学生自己的学习活动为思考对象,主动自觉地对自己的认识活动、学习行为和决策方案等进行回顾思考总结。因此,学生的反思行为是一种积极的思维活动,也是总结巩固已有知识经验的过程。教师要善于引导学生积极反思。将反思探究的途径方法迁移到更广阔的学习领域。从而推动学生的认知活动不断向更高的水平发展,不断提高学生的数学素质。