亨廷顿:身后的文明冲突

鸿帆

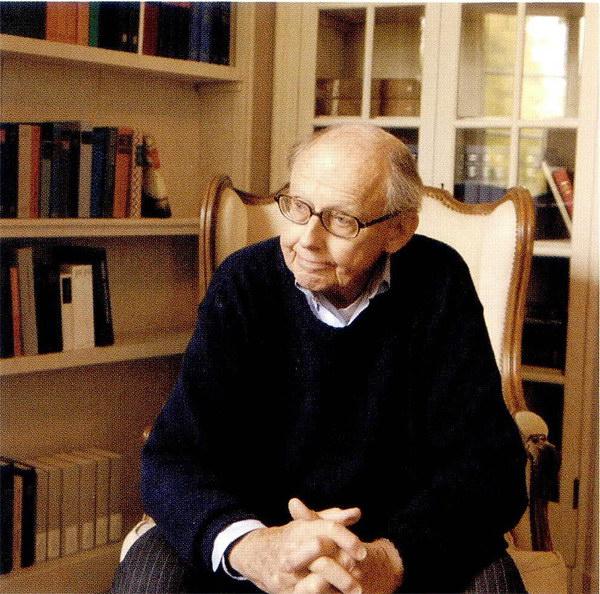

2008年12月24日,美国著名学者塞缪尔·亨廷顿(Samuel P.Huntington)在美国马萨诸塞州的马萨葡萄园岛病逝,享年81岁;留下广为人知的“文明冲突论”及其他16本著作,继续在人间引发议论、争执与不安。

学术生涯硕果累累

在学术的路上,亨廷顿可谓头角峥嵘、一帆风顺。

他18岁便从耶鲁大学毕业,23岁进入哈佛大学任教,并在次年拿到博士学位。1957年,他的第一本著作《士兵与国家——军民关系的理论与政治》出版。该书探讨的重点是,一个自由的国家与社会,需要以一种专业的、以保守的现实主义为基础而制定的军事规则来保护。后来,该书被视为相关领域的经典。

1968年,亨廷顿出版扛鼎之作《变迁社会中的政治秩序》,一举奠定他在美国政治科学界的威名。该书的中心观点是,美国的历史经验并不适合用来理解目前发展中国家政治民主化过程中遇到的挑战一前者的经验在于如何限制政府权威,而亚非拉新独立国家的问题在于如何建立起政府权威。有鉴于此,亨廷顿反对美国在第三世界国家不切实际地推行民主改革。同时他还指出,经济变化发展未必能够营造出民主和社会稳定,因此,发展中国家必须特别重视维持政治秩序。该书上世纪80年代末被引入中国,产生巨大反响。中国学者对它的研究甚至直接涉入到了中国的发展道路选择问题中。

1993年,亨廷顿发表了著名的论文《文明的冲突?》;3年之后,他出版《文明的冲突与世界秩序的重建》一书,为“文明冲突论”范式树立了全部理论框架。在亨廷顿的范式中,世界格局的决定因素表现为七大文明或八大文明,即中华文明,日本文明、印度文明、伊斯兰文明、西方文明、东正教文明、拉美文明、还有可能存在的非洲文明。在冷战后的世界,冲突的基本根源不再是意识形态,而是文化方面的“差异”。在他所列出的七大文明中,亨廷顿还特别论述了伊斯兰文明与中华文明,认为这两种文明将构成对西方基督教文明的主要威胁。

世界并没有以欢呼和掌声来迎接“文明冲突论”。在该范式刚刚问世的时候,整个西方世界尤其是美国,尚处在冷战获胜后的乐观主义之中。新保守主义者们宣称民主选举和市场活力的释放将提高人类的生活水平,自由主义则宣称强权政治和巨额赤字已经成为了过去的历史。人们喜欢弗朗西斯·福山对于“历史的终结”的提法,相信世界正处于创造一种崭新的全球文化的边界之上。在这样的喜庆背景下亨廷顿对于文明冲突的判断显得如此消极,甚至怪诞。

然而几年之后,“文明冲突论”就从一个不合时宜的悲观判断转变为一个触目惊心的灰色预言。巴尔干地区的民族主义风暴、中东地区持续不断的战火、发达国家兴起的宗教原教旨主义,似乎都在验证亨廷顿的文明范式。尤其是“9·11”恐怖袭击,让“文明冲突论”再次引起高度关注,让《文明的冲突与世界秩序的重建》在出版5年后,再一次登上美国众多畅销书排行榜的榜首。

“文明冲突论”饱受批判

尽管亨廷顿的“文明冲突论”在现实中获得血腥印证,但在学界,对该理论的批评批判始终大量涌现,直至今天。

“文明冲突论”的核心概念是冷战之后,导致世界冲突的基础不再是意识形态或者经济差距,人们之间存在的巨大张力及冲突的根源将是不同的文化。虽然国家仍然将在国际事务舞台上作为强有力的角色出场,但全球政治的主要冲突将发生在国家和不同的文明体之间。文明之间的碰撞将成为国际政治的主旋律。文明之间的冲突线,将成为未来战争的前线。

整体而言,中国学者是批判“文明冲突论”的坚定力量。1995年,中国学界出版《文明与国际政治——中国学者评亨廷顿的文明冲突论》(王缉思主编)一书,书中所列28篇文章,一类是从国际政治的视角评论亨廷顿的文明冲突论,另一类则从世界各大文明和文化的历史发展、特点、对比和相互关系的角度进行评说,而无论是从哪个角度进行评论,都站在反对亨廷顿观点的立场上。他们不赞同亨廷顿把儒家文明同世界其他文明(尤其是西方文明)对立起来,不满他认为儒家文明是世界秩序的潜在威胁,更气愤他关于中国崛起会导致世界冲突的预言。

事实上,几乎所有的非西方学者,都能从亨廷顿的“文明冲突论”中读出一种令人不快的傲慢与偏见——对西方文明的傲慢与对其他文明的偏见。台湾大学政治系教授石之瑜在一次私下交谈中对笔者说,他认为亨廷顿是完全的“基督教门罗主义”,“他(亨廷顿)原来认为第三世界是不可能威胁到美国的,原来认为第三世界民主化已经无望,但到第三波发生之后,便又挟‘苏东波之余威,希望把剩余在基督教之外的异教徒排除于美国”。

即使那些支持“文明冲突论”的学者也不得不承认,亨廷顿是非常典型的“美国精英”。说得好听点,他有着极为保守的价值倾向和十分现实的政策取向,更有着深切的“入世”“爱国”之心;说得不好听,那就是他反对普遍主义和多元文化主义,主张以盎格鲁一萨克逊传统为正统的美国主义。

在“文明冲突论”的反对者中,有一位和亨廷顿同样重量级的大师,那就是提出“东方主义”概念的哥伦比亚大学教授爱德华·萨伊德。在2001年10月22日,“9·11”事件发生一个多月以后,萨伊德在美国《国家》杂志上发表名为《无知的冲突》的文章,向亨廷顿的理论发动直接的,正面的攻击。萨伊德在文中指出,“文明冲突论”就像“世界大战”一样,是哗众取宠的概念,只能强化人们防卫性的骄傲自大,而却无助于理解我们这个时代中复杂的相互依存关系。亨廷顿一心要将“文明”与“认同”扭曲成已然定形、封闭的体系,剥夺了赋予人类历史生机的无数潮流与逆流,也无视这样一个摆在眼前的事实,即数百年来的人类历史不仅有宗教战争与帝国征战,更有相互交流、增益与分享。因此,萨伊德得出结论,“文明冲突论”全然忽略了历史隐而不显的部分,只急于以“荒谬可笑、狭隘简化的方式来突显文明的争斗”。

在萨伊德发动这一轮猛烈攻击后,美国学界出现了“挺亨”和“倒亨”的派别,其辩护和反对的声浪交织出现,难分伯仲。然而,亨廷顿本人的一记“昏招”,让这场争论以他的众叛亲离收场。2004年,亨廷顿出版了生前最后一部著作《我们是谁?——美国国家特性面临的挑战》,这本书确切无疑地证实了他的西方文明优越感、其他文明“非我族类”的白人中心论,以及他对于美国社会里民族与宗教日益多元化的厌恶。在书中,亨廷顿把矛头对准了墨西哥移民认为他们大量涌入美国,将威胁美国的传统认同感和民族团结。“他们来了。事实上,他们已经在这里了。洗你的盘子照看你的孩子……”亨廷顿不无惶恐地写道,“眼下对于美国国家特性最直接、最严重的威胁,来自于源源不断涌入的拉丁移民,尤其是人口数量巨大的墨西哥移民。”

这下即使原先坚定的“文明冲突论”者也都无法再帮亨廷顿说话了。《我们是谁?》一出版即遭到左右两派的夹击,被批判鼓吹了“新孤立主义者的民族主义”。亨廷顿就以这样一种戏剧化的方式退出了美国的主流学术舞台,生命的最后几年,乏人问津。

作为学者的伟大成就

《我们是谁?》是如此偏颇,让人很难相信这本书与《文明的冲突与世界秩序的重建》同属于一个作者。亨廷顿也许是老了,老糊涂了,以至于会认为——并且撰文论证——多元文化和全球化会危害美国的“核心文化”;又或者,他只是在逼近生命尽头的时候,不想再伪装和粉饰自己的思想,因而抛却了学术上的理性主义,吐露出他的真实心声。

在多元文化主义猛烈抬头的今日美国,亨廷顿不再是这个国家的宠儿。亨廷顿去世后的第二天,《纽约时报》竟对他的死讯只字未提,却花了四个版的篇幅,缅怀与他同一天逝世的英国戏剧文学家哈罗德·品特。两三天后,美国主流报刊陆续登出悼文,但几乎全都采用了“通稿”,寥寥数语,不作深化。倒是许多中国的学者和文化人,向这位他们曾经狠狠批判过的西方学者表达了哀思和敬意。

美国媒体不同寻常的冷处理,透露出他们的文化圈对于像亨廷顿这样的人物尴尬而矛盾的心态。一方面,他们觉得亨廷顿的言论违反了“自由”、“平等”等高尚光明的“美国精神”;但另一方面,他们又觉得亨廷顿道出了事实,不仅如此,他们心知肚明,亨廷顿的理论正被官方落实为具体的对外政策:美国真的卷入到一场与伊斯兰教极端分子的漫长战争而中国也正被鼓吹为世界和平的巨大威胁。在这样的尴尬心态下,他们觉得最好的办法就是不作评点、作壁上观。

而对于非西方的学者来说,他们渐渐意识到,亨廷顿的美国精英立场,并不能掩盖“文明冲突论”作为一个学术理论范式的精彩和独到。即使亨廷顿是一个纯粹的美国主义者,他仍然在偏见中发现了至少部分的真理。“文明冲突论”无疑是有价值的;验证其价值的不是理论,而是现实。而做到了这一点,亨廷顿就无愧于学术大师的称谓。

无论如何,所有人都不能否认,亨廷顿是一个严肃的、睿智的、值得人深深敬畏的学者。有一个小故事就能说明这一点:一次学者开会批评他的“文明冲突论”,结果在所有的与会人员中,只有他把所有的文章都读完了(都是批评他的文章),还针对每篇文章都写了精准的回应。

人们很难在电视访谈节目中看到亨廷顿的身影。他的学术声誉不是由大众媒体赋予的,而是靠17本沉甸甸的著作建立起来的。治学之外,他也喜欢教书;不过和许多教授不同,他更喜欢为本科生——而不是研究生——上课。2007年亨廷顿退休时,给哈佛大学的校长写了一封告别信,信中写道:“我很难想象比在这里教书,尤其是给本科生教书更为荣耀和愉悦的职业。我享受在这里度过的,从1949年开始的每一年。”

至于让他毁誉参半的“文明冲突论”,亨廷顿本人的态度其实比大部分人都要来得客观。他在《文明的冲突与世界秩序的重建》中指出:“这个范式提出了一个相对简单但又不过于简单的地图。然而,任何范式都不可能永远有效……在将来的某一时刻,文明的范式将遭受类似的命运。”

在1993年发表《文明的冲突?》论文时,亨廷顿曾在标题的副题中追问:“不是文明(的冲突),又是什么?”回答这个问题,提出更有说服力的范式,应该是亨廷顿的支持者和批判者的一致目标。

编辑 晓波 美编 黄静