楚式镇墓兽鹿角研究

黄 莹

摘要:楚式镇墓兽作为先秦楚墓中的典型随葬品,是楚文化丧葬用器的一大特色。本文根据目前可见的考古发掘资料,考察了江陵九店所出土的65件楚式镇墓兽的形制变化情况;着重指明了镇墓兽鹿角为麋鹿角,并对其进行了分析;并从文献资料和地下实物考证出鹿角的功能为镇墓辟邪。本文认为楚墓随葬镇墓兽是用来镇墓辟邪,它就是楚人崇拜的能够驱蛇辟邪的镇墓之神。

关键词:楚式;镇墓兽;鹿角

中图分类号:K203文献标识码:A文章编号:1003-854X(2009)12-0071-06

楚式镇墓兽,是先秦楚墓中较为典型的随葬品,在其他的国族墓中基本不见,因而成为楚文化丧葬用器的一大特色。由于其带鹿角的怪兽形状神秘恐怖,又缺乏文献的记载,引起了很多学者的好奇和探究,反映出楚人一种鲜明而独特的信仰观。之所以称楚式镇墓兽,是与战国以后的两汉魏晋时期、南北朝时期、隋唐时期、五代时期的随葬镇墓兽相区别。本文所论的是楚墓所出的木制镇墓兽(以下称镇墓兽)。

据现有资料来看,镇墓兽主要在湖北、湖南、河南三省出土。湖北主要在江陵(荆州)、当阳、枝江、襄阳、鄂城、黄冈等地,都在楚国都城附近;湖南主要在长沙、临澧、湘乡、益阳等地;河南主要在信阳。其中湖北最多,约占91%,楚国都城腹地江陵常见镇墓兽的出土,占所有总数的84.7%,反映出统治中心上层贵族对这种丧葬用器的笃信。仅以湖北江陵雨台山楚墓为例,在252座一椁一棺和一椁两棺的墓中,随葬有楚式镇墓兽的多达156座,占总数的61.9%。①镇墓兽随葬,常见于有椁室的墓中,绝大多数都是每座墓随葬1件镇墓兽,即使是封君级别的天星观1号、2号墓也是如此。只有望山2号墓出土过2件,②鄂城百子畈5号墓出土过2件。③不过在湖南长沙附近的80临澧九里1号墓出土了6件。④这也是单个墓中出土镇墓兽数量最多的特例。镇墓兽大小往往与椁室大小相适应,便于放置。一般放置在椁室的头箱正中,仅有个别的放在中、后室。目前的数量,学者们众说纷纭。有的说近200件;⑤有的说“总数约200座”⑥,有的说估计达到300件以上;⑦有的说“目前约350座楚墓出土了楚式‘镇墓兽”。⑧目前的数量,经笔者统计,各地共出土镇墓兽共有335件,其中形制清楚的213件。在这可辨别外形的213件中,祖型20件,占9.4%;单头兽面164件,占76.9%;双头兽面19件,占8.9%;人面10件,占4.7%;显然最为典型的是单头兽面的形制。根据各地出土的镇墓兽来看,它的基本特征是由底座、头身和鹿角三部分组成。底座为方形,座四周雕刻或彩绘花纹。身躯立于方座正中,与座套榫组合。头部为面目狰狞、吐舌利齿、突额瞪目的兽形或人头,有单头、双头之分。头顶插有一对真鹿角。从战国早期到晚期,头部和身躯有直身屈身、单头双头、兽面人面、无舌变长舌、无颈变曲颈或长颈、狰狞变和善等变化。⑨ 然而这种种变化无非是渲染怪诞恐怖的色彩,但头插鹿角始终未变,显然具有某种特殊的意义。

一、研究综述

镇墓兽最早发现于20世纪30年代,1937年湖南长沙的一批楚墓遭到盗掘,所得的镇墓兽一部分流往海外,一部分散失,日本的学者水野清一最早著文介绍,称作“山神像”,或者称作“镇墓兽”,作用为镇妖辟邪。⑩因为概括了这种可怖怪兽的基本特征,其名一直被沿用至今。日本学者梅原末治把它称作“木雕怪兽像”。{11}商承祚先生在记述长沙盗墓者所得的文物时曾经提到镇墓兽,称作“楚桼龙座”、“楚桼蛇”和“木鬼方座”。{12}《长沙古物闻见记》卷上“楚桼龙坐一则”中写道:

二十七年六月,杜家山楚墓出木鬼方座,高四五寸,径数尺,形与前记所载龙座同。方孔中植一人,高约

二尺,悬舌达腹,为革制,以胶类粘植其上,头平,无足,左右戴鹿角,高尺许,止绘朱花,自肩以帛交缚及腰,绕前束结……

这则对于镇墓兽最早的描述,与后来出土发掘的一样,是由三部分组成的——鹿角、头身、底座。李学勤先生指出,这种漆木“镇墓兽”,“是楚墓特有的,充分表现了楚国漆器艺术的传统风格”。{13}

镇墓兽的真正意义,学者们做了很多探究。最早是王瑞明的山神说;{14}陈跃均、院文清的土伯说;{15}彭浩的龙说;{16}吴荣曾的操蛇神说;{17}蒋卫东的为生者而设的镇凶辟邪神说;{18}顾丞峰的“黑人”说;{19}潘佳红的灵兽说;{20}张君的十一种假设;{21}邱东联的巫觋神说;{22}松崤权子的巫祝说;{23}陈振裕的引魂升天说;{24}郑曙斌的安魄说;{25}吉村苣子的夔龙说;{26}王子今的保护墓主说;{27}邹芙都的镇墓辟邪和引魂升天说;{28}王琳的辟除不详说;{29}杨怡的引魂升仙说;{30}袁朝、李儒胜的“坟羊”说;{31}丁兰的“载魂升天的法器”说;{32}高崇文的“祖重”说。{33}除了以上专论镇墓兽的文章外,也有很多学者在文章或专著中论及的,也在此一并列出:安志敏、陈公柔认为镇墓兽的作用与长沙子弹库帛书相同,都是用来镇墓辟邪。{34}孙作云在考察马王堆一号汉墓的漆棺画时,认为土伯与楚墓中的镇墓兽有着密切的联系,可能是同一物。{35}文崇一认为镇墓兽含有巫术的作用,用来压邪,保护死者灵魂。{36}张正明在《楚文化史》一书中,肯定了陈跃均、院文清的观点,认为镇墓兽即土伯,可以改称为“木雕土伯像”。{37}后在《楚文化志》一书中,提出“镇墓兽是一种变形的龙”,{38}是希望死者的灵魂得以飞升上天。杨景鹤在《方相氏与大傩》一文中,认为镇墓兽的功能和设置与方相是一样,为活人驱灾逐疫,还能为死者除邪。{39}李玉洁认为镇墓兽是保护死者的神异之兽。{40}皮道坚则分析了各种有关镇墓兽功能的说法,认为其形象应该是引魂升天的龙。{41}

以上诸位学者对镇墓兽的论述,多集中于对其形象和功能的讨论。分析各家的论点,都公认镇墓兽与楚人的巫术有关。就形象而言,早期主要是山神、土伯、龙等三种说法较为流行,后期出现了操蛇神、镇凶辟邪神、引魂升天兽、坟羊、巫觋神、祖重等说法;功能方面则比较一致,主要有镇墓辟邪、引魂升天两种观点。早期多镇墓说,后期多升天说。但究竟镇墓兽形象是什么?有什么功能?至今尚无定论。

二、形制变化

最早的楚式镇墓兽是春秋中晚期的湖北当阳赵巷4号墓出土的,“头作圆角方型,上刻卷云纹、圆圈纹图案。中立四棱柱形身躯,下接覆斗状方座。周身用红漆绘卷云纹。通高60厘米。”{42}被称作“祖型”。这件木制的镇墓兽,头部没有插鹿角的榫头,可见本来是没有鹿角的。到了春秋晚期的当阳曹家岗5号墓,出土的镇墓兽头顶也没有榫头,同样也没有插上鹿角。但值得注意的是,在陪棺中出土了四只鹿角的残片。{43}同在春秋晚期出土的襄阳山湾墓地,在7座墓中发现了鹿角,{44}这是楚墓中最早出现的单独用鹿角陪葬的范例。可见,最早的祖型镇墓兽,是没有鹿角的。随着时间的发展,在原来的头顶上加上了鹿角,并逐渐融为一体。显然不管最原始的镇墓兽起什么作用,插上鹿角后,两者的功能在一定程度上得到了统一和加强。此后,战国时期楚墓出土的镇墓兽无一例外都在头顶插上真鹿角。并且越是兴盛时期,镇墓兽形制越高级,鹿角越发达,甚至出现了双头四角。由于真鹿角不易保存,所以很多已经腐朽,只剩下器座。

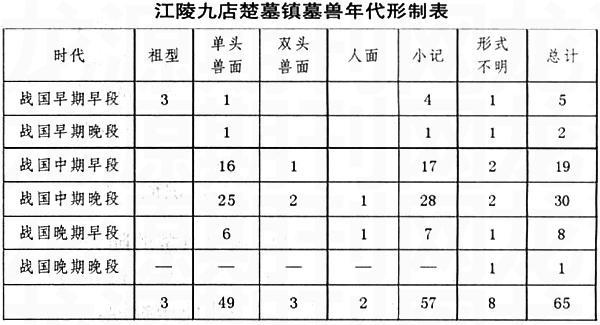

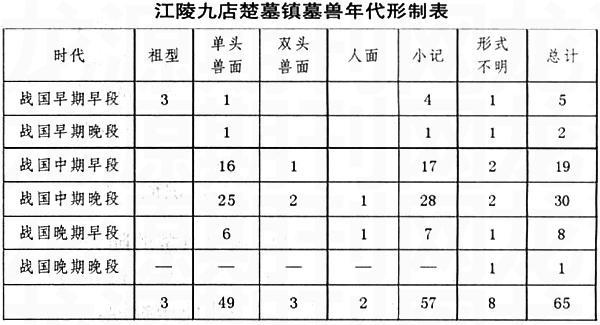

很多学者在研究镇墓兽时,多以雨台山为例,雨台山楚墓出土了156件,其中形制清楚的67件,占42.9%。江陵九店楚墓出土了65件镇墓兽的,因为绝大多形制清楚(60件,占92.3%,比雨台山的比例要高得多),且分期明确,更为科学,所以笔者选用九店所出的进行研究。九店将形制清楚的60件分为三类:人面(8件)、单头兽面(49件)、双头兽面(3件)。{45}其中,人面中有一种眉目不清的,形制简单模糊,应该是镇墓兽的原始情况,与当阳赵家巷4号墓、曹家岗5号墓出土的极为类似,同样可以看作祖型。按照祖型、单头兽面、双头兽面、人面的四分法,可以把目前所见的所有楚式 “镇墓兽”制成下表。

江陵九店楚墓镇墓兽年代形制表

《江陵九店东周墓》一书中,是这样总结镇墓兽的变化规律的:“面部从多边形、圆弧形至方形,从无舌至短舌又至长舌,颈从直到曲、从短到长,五官从用油彩绘到雕刻。”{46}从表中按时间分为三个阶段:一、九店的镇墓兽出现于战国早期,以面目简单的祖型为主。尽管面目不清,但是已经在头顶出现方孔,用来插鹿角;二、到战国中期前段,出现了兽面、圆眼和长舌,以单头兽面为主要形制,双头兽面也出现,镇墓兽发展到鼎盛时期;战国中期后段,仍保持了一定数量的单头兽面随葬品,但呈衰退形势。战国中期形象有三大基本特征:鹿角发达威武,兽面恐怖怪诞,底座稳固精巧。其中,75.4%为单头兽面样式,占了绝大多数。此时的鹿角成为普遍特征,双头形制的还出现了四支鹿角;这时的鹿角根据古生物学家鉴定为麋鹿角;{47}兽面都是“凸眼,龇牙,长舌,曲颈”;战国中期的方座多呈梯形,雕成斜面,多有凸饰,显出了凸凹面。此外还有的用腰带捆束在身躯上,出现了腰身,正应和了“楚人好细腰”的习俗,与同为典型楚器的束腰 “升鼎”相映成趣;三、到战国晚期,镇墓兽的数量急剧减少,不再出现双头兽面的形制,且面目重新回复简单。但有了人面的变化,拟人化的趋势越来越明显。此时的镇墓兽仍有鹿角。但兽面已经明显变化,九店712号墓的一件:“面部方形,长舌,身细高。头插鹿角,身下部近座处起台。”{48}这时不大见恐怖的兽面形象,面部多方形,五官也从彩绘到雕刻,拟人化趋势明显。兽身也少见“束腰”的腰身,可见只有战国中期才有“束腰”的形象。底座也稍有不同,在近座处起台,不见凸凹的方块,但仍然是梯形斜面的方座。楚国灭亡后,镇墓兽也随之消亡,从此不见。这些情况基本上代表了整个镇墓兽的发展状况。

三、镇墓兽真鹿角为麋鹿角枝

由于镇墓兽的头身和底座的变化较为明显,研究的资料较丰富,这里笔者不再赘述,只就大家忽视的鹿角做重点研究。在木制的镇墓兽上插上真的鹿角,代表着楚人的某种持续而且坚定的信仰。更值得注意的是,江陵九店楚墓出土的镇墓兽,头上的真鹿角,据上海自然博物馆的古生物专家曹克清鉴定,“显然属于麋鹿角枝。它们代表着战国中晚期楚地这种动物的首次发现。”{49}另外“江汉平原上的江陵望山一号墓、天星观一号墓、李家台四号墓以及雨台山墓中,有战国时代的、制作精致逼真的麋鹿‘角枝。它们是古代匠人所为。它们往往是漆木质结构的镇墓兽或虎座飞鸟的组成部分。”目前出土镇墓兽最多的,是江陵雨台山楚墓,有156座墓出土。{50}其次是江陵九店楚墓,有65座墓出土。{51}这两处墓地出土镇墓兽的数量,占了总数的绝大部分。另外天星观1号墓和望山1号墓出土的两座双头兽面镇墓兽,因为形制高大清楚,成为镇墓兽的典型。这些镇墓兽的鹿角都是真的麋鹿“角枝”,值得我们注意。确凿的考古发现和鉴定,让我们认清镇墓兽的鹿角,原来是麋鹿角。为什么楚国先民在制作这种丧葬用器的时候选择麋鹿角?这些眉杈繁密怪诞恐怖的麋鹿角,反映出楚人的什么精神信仰?

1. 麋鹿的历史自然地理分析

麋鹿似鹿非鹿,头似马非马,身似驴非驴,蹄似牛非牛故称“四不像”。雄性具有整齐的角,多为二叉分歧。曹克清教授《麋国与麋姓的研究》{52}一文表明:麋鹿和人类几乎同时起源于距今约 300 万年之前的第四纪晚期,是我国特产珍贵动物,是自然和人类历史文化遗产的重要组成部分,它对中华民族的巨大贡献和影响涉及到先民生活的方方面面。三四千年前,麋鹿种群的繁盛及其产生的巨大影响,出现了一个以麋鹿作为图腾的部落,甚至出现一个国家以其来命名,就是曾经跨越夏、商、周的古老方国——麋国。麋国的都邑位于今湖北省当阳县南境的麋城,它临近楚国著名的云梦泽——今天的江汉平原。先秦时代这里林木葱郁、河流纵横、湖泊沼泽连绵不绝,是麋国发祥最重要的自然屏障。楚国腹地的重大考古发现,如麋鹿角枝造型的镇墓兽和麋鹿遗骸的相继发现,积累了自古麋鹿就在江汉平原及其附近生息的确凿实物证据。

根据目前的资料,麋鹿化石“多集中于中国的东部、特别是长江三角洲及其南北”。{53}在江苏南通的青墩,曾发现一处五六千年前的新石器文化遗址,在大量的动物遗骨中,以鹿科动物居多,最多的是麋鹿,也有犬、家猪、牛等。很多鹿角是被加工过的。有的已制成角器;有的已被切削。显然,当时的麋鹿不仅是人的主要的食物来源,而且它的角还是制造工具的原料。{54}麋鹿在商代及周初时曾经大量存在。考古发现,1万年至4000年前人类遗址中出土的麋鹿骨骼数量,大致与家猪骨骼数量相当。{55}各地新石器遗址出土的动物遗骨中,以猪和麋鹿最多。{56}据杨钟健、刘东生《安阳殷墟之哺乳动物群补遗》一文所述,“在殷墟前十五次发掘所出的动物骨骼6000余件中,共含哺乳动物29种。其中在1000具以上的有肿面猪、圣水牛、四不像鹿三种。”又说:“此等动物,无疑的为当时捕获或饲养之对象。”{57}可见,商代的麋鹿和猪、牛一样普遍。动物学家谭邦杰指出,“从化石资料可以知道,武王伐纣的时代,正是麋鹿最为繁盛的时代,长江南北出土的麋鹿化石,以商末周初最为丰富,之后逐渐稀少,周朝以后更急剧减少,到秦汉时期已经变得极少了。”{58}

古代麋鹿在我国广泛分布,因此华夏先人有关麋鹿的记载不绝于书。《诗经·大雅·灵台》记载:“王在灵囿,麀鹿攸伏。”据毛传的解释:“囿,所以域养禽兽也。天子百里,诸侯四十里。”周朝的皇家园囿中已有了驯养的麋鹿。周文王时筑有灵台,台下有很大的灵囿,放养动物;囿中又辟有池沼,以养鱼类,称灵沼。不单是天子,各诸侯国也有囿,但范围要比天子小些。所谓麀鹿,即雌性麋鹿。“麀鹿攸伏”指雌麋很悠闲地生活在囿里。《孟子·梁惠王》有“王立于沼上,顾鸿雁麋鹿” 的记录,可见那时麋鹿还十分常见。麋鹿因与原始农业及狩猎的关系极其密切,因而成为人们捕猎取食的对象,使得鹿的数量不断下降。春秋战国时,群雄并立、各据一方,开始各具园囿、饲养麋鹿。“郑之有原囿,犹秦之有具囿,吾子取其麋鹿以闲敝邑若何?”{59}显然在春秋早期,各国都有皇家苑囿,蓄养麋鹿。齐国不仅有麋鹿,而且齐宣王还定出法律:“杀其麋鹿者如同杀人之罪”,{60}可见对麋鹿的珍视程度。史实和地下的证据表明,麋鹿发展的鼎盛时期为石器时代至商周期间。西周以后,麋鹿被大肆掠杀数量减少,同时其栖息环境也遭到破坏,麋鹿逐步走向衰落,成为皇室贵族的圈养动物,成为皇权等级的象征。

2. 楚文化中的鹿

《管子·轻重戊第八十四》记载:“桓公问管子:‘楚之强国,举兵伐之,恐力不能过,奈何?对曰:‘公贵买其鹿。……楚人释其农而田鹿。”在这场经济战中,管仲求鹿于楚,致使楚国误了农时,导致后来国内大饥,挣来的钱买粮食都不够。说明楚国当时的鹿群数量十分可观。鹿性情温和善良,极容易猎取,它的皮、肉、骨、角(茸)都富有利用价值,浑身是宝(鹿皮可以制鼓,鹿角光洁可制角器,鹿骨可以入药等)。《楚辞·天问》有“惊女采薇,鹿何佑?”王逸注:“昔者有女子采薇菜,有所惊而走,因获得鹿,其家遂昌炽,乃天佑。”由此看出楚国平民大众对鹿的喜爱。楚人还十分崇拜鹿,蒋彦明《地理志》载:“楚有云梦之泽,方一千五百里。东有仁鹿山、仁鹿谷、仁鹿庙。”据传说,鹿曾助楚袭敌,赶走吴军。这在北宋刘斧编著的《青锁高议》有记载。{61}无论楚国的贵族还是民众,都对鹿有着深厚的感情。北魏的郦道元 《水经注》卷40《渐江水斤江水》中提到:“湖北有三小山,谓之鹿野山。在县南六里。按《吴越春秋》,越之麋苑也。”这里的湖北虽然不是今天的湖北,而是指洞庭湖以北,但长江中下游在春秋战国时期曾生长着大量的麋鹿群,显然是事实。

麋鹿,是“喜温暖湿润、地势低平、多水域沼泽环境的典型动物”,{62}这与当时楚国的环境正好相符。在宜昌伍相庙周代文化层中,曾发现完整的鹿角与完整的磨光暗纹陶罐、豆共存。{63}当时江汉平原的气温温暖,约高于现在气温的2℃,{64}在殷墟发掘的兽类骨骼中有麋鹿的骨骼,表明3000年前野生麋鹿曾生活在黄河流域一带,后来绝灭。大量的事实表明,战国初期,长江中游地区的气候温暖湿润。学者们还研究发现,江汉平原在西周中期至战国中期温暖湿润,湿地植被繁盛,降水丰富。{65}通过孢粉分析,研究者估计这一时期的气温比现今约高1℃—3℃。{66}显然这样的环境非常适宜麋鹿的生长。战国时的楚国有广大的云梦泽,也有分散的江河湖泊,这种湿地的环境,正是麋鹿大量繁殖的乐土。到了19世纪末,由于环境的变迁和人类过度猎捕,致使野生麋鹿在中国本土灭绝。今天,在云梦泽故地,湖北石首建有天鹅洲麋鹿国家级自然保护区,说明江汉平原一直是适宜麋鹿生存的区域。合适的历史自然地理环境,大量的麋鹿群,为镇墓兽提供了大量的鹿角。

麋鹿与楚人关系十分紧密,同样在文献中得到了证实。《山海经·中山经》说:“荆山,……其兽多闾麋。”见证了楚地盛产麋鹿的事实。湖北自古就是麋鹿繁盛之乡,先秦时期的江汉平原上广阔的云梦泽,不仅物产富饶,也为动物提供了绝佳的生长环境。《墨子·公翰》中写道:“荆有云梦,犀兕麋鹿满之,江、汉之鱼鳖鼋鼍为天下富。” 可见当时这里地域辽阔,水泽丰富,有大量野生的麋鹿、犀牛等动物繁殖生息。楚国王室当年曾在这里置苑囿、畜麋鹿,成为楚王的狩猎区。《战国策·楚策》说:“楚王游于云梦,结驷千乘,旌旗蔽天。野火之起也若云蜺,兕虎之嗥声若雷霆”。那时麋鹿还十分常见,是人们猎杀的主要对象,而鹿角则成为贵族们的战利品。随着时间的推移,这种因逐渐稀少而贵重的动物,开始被王公贵族豢养在园囿中,也渐渐走进了上层贵族及士大夫的庭院里。屈原在《楚辞·九歌·湘夫人》中有言:“麋何食兮庭中?蛟何食兮水裔?”可见麋鹿在战国时已成为楚国士大夫的宠物,饲养在庭院里,成为等级身份的象征,与镇墓兽大多数出土自士大夫级的楚墓相吻合。

楚墓的出土文物中出现了许多鹿的形象。江陵溪峨山楚墓{67}出土鹿架鼓1件;枝江县姚家港2号墓{68}有木鹿角1件;江陵天星观1号墓{69}出土了2件彩绘的木鹿;江陵望山1号墓{71}有鹿角形器1件;江陵藤店1号墓{72}有木鹿1件;江陵拍马山墓地{73}有2件彩绘鹿鼓,1件漆木鹿;江陵武昌义地10号墓{88}有彩绘鹿1件。信阳长台关2号墓还出土了2件双鹿角器。{74}长沙楚墓中有漆鹿1件。{75}这些彩绘的漆木鹿都随葬在有棺椁墓葬的头厢中,大多恬静安详,卧地侧首,敛足腹下,头顶插着真鹿角。还有的在臂侧插上一件小鼓,形成“鹿鼓”。 在出土的丝织品和漆木器上也有大量的鹿的图案。当阳赵巷4号春秋楚墓的发掘,出土有漆俎、漆簋、漆豆、漆瑟等,漆器图案的主体以龙身组成为鹿,图案集鹿、龙、虎、马之大成,鹿又居首位,可见楚人对鹿的器重和崇拜。

四、镇墓兽鹿角功能为镇墓辟邪

当前,学术界对镇墓兽的功能研究,主要有两种观点:“镇墓辟邪”论和“引魂升天”论。笔者根据其鹿角为麋鹿角枝分析,较为认同“镇墓辟邪”论。“引魂升天”论最主要的依据之一,就是弯曲的龙身,因为龙是一种引魂升天的灵兽。但实际上,早期和晚期的镇墓兽形象都非常简单,没有显示出龙形,只有战国中期有曲颈、龙身、长舌。春秋中晚期最早发现的祖型镇墓兽并没有鹿角,造型也非常简单,但仍然发现了20件。战国鼎盛时期出现的成熟形制的双头兽面型,也和龙的形象相差甚远。战国晚期出现的人面镇墓兽也发现了10件,且面目简单,直身直颈,不再出现龙形身躯。尽管数量比龙形镇墓兽少得多,但这些变化趋势不容忽视。越是对镇墓兽做详细分析,笔者越是认同“镇墓辟邪”论。

镇墓兽的功能是用来镇墓驱蛇。其一,楚人崇鹿,将麋鹿角放置在墓中,是因为麋鹿锐利的长角可以降伏和驱赶恶魔。《逸周书》有:“鹿角不解,兵家不藏”,鹿角被认为是兵甲战争的象征。而萨满教的巫师也戴着鹿角神帽,是为了有角便于与恶魔鬼怪作斗争,发挥鹿角的武器作用。{76}麋鹿角因为眉杈发达,更是很早就被看成是防御敌人的有力武器。《史记》有:“多纵禽兽于其中,寇从东方来,令麋鹿触之足矣。”{77}就是用麋鹿角驱赶敌人。《后汉书》记载:“蔡邕《独断》曰:‘冬至阳气始动,夏至阴气始起,麋鹿角解,故寝兵鼓。”{78}可见,麋鹿角成为战争武备的象征。一方面麋鹿用鹿角触人,团团围成防阵形抵御敌人;另一方面,麋鹿善跑,能把战争的吉凶很快报告,以求得保护。可见鹿角之特性是善守御,能抵御外来侵犯。这种特性正与楚人希望死者安居阴宅不受阴间鬼魅侵害的心理相合拍。巫师将鹿角的特性加以巧妙地利用,移植到镇墓兽的头上,似乎是镇墓兽因此具有了驱赶鬼魅,保护死者形魄的灵性。其二,是因为鹿角能够驱蛇和辟邪。在后世的道教文献中,还能看到这种南楚大地信仰的痕迹。如晋代葛洪《抱朴子·登涉篇》说“麝及野猪皆啖蛇,故以厌之也。”麝为鹿的一种,俗称香獐。形似鹿而小,这里说用麝香涂在手脚上,也可以辟蛇。在中国最早的国家药典,唐代的《新修本草》卷15介绍麝香时说:“麝形似獐,恒食柏叶,又啖蛇,五月得香往往有蛇皮骨,故麝香治蛇毒。……麝夏月食蛇虫多,至寒香满,……带麝非但香,亦辟恶。”李时珍也提出鹿角生用可以“散热行血,消肿辟邪”,{79}《本草经疏》也说鹿角可以“辟恶气”。这些功能值得探究。笔者认为因为鹿角可以辟邪和“或烧牛羊鹿角薰身”可以驱蛇,{80}是很多楚墓出土鹿角的原因。镇墓兽选用真鹿角,因为鹿能够吃蛇,鹿蹄可以踏蛇,又有着锐利的角可以驱蛇,烧鹿角又可以辟蛇,所以被用来镇墓辟邪。

清楚的表明镇墓兽对蛇的辟除和驱逐的是信阳长台关1号楚墓出土的抓蛇镇墓兽,前肢上举,两爪持蛇,作吞食状。{81}还有一种直接操蛇、噬蛇状的镇墓兽造型。如湖南湘乡牛形山1号楚墓出土的一件镇墓兽也作噬蛇状,它有双首,一首为蛇类,另一首镇墓兽头作噬蛇状,而蛇似乎已经被压得不能动弹。{82}楚系曾侯乙墓墓主的内棺上,绘出的753条各种龙蛇纹,{83}占所有动物纹饰的84.1%。威武的守卫武士和旁边执戈掌盾的方相氏,都反映出楚人对蛇的惧怕厌恶和驱赶打压。在这里,蛇都是作为制服的对象。长沙楚墓中还出土了大鸟觅蛇形状的漆樽,还有双蛇座对凤鼓架。{84}楚墓中的文物形制常见凤、虎、鹿对于蛇的压制,像九连墩出土的形制最大的最复杂的一个虎座凤架鼓,就是座下的两只虎狠狠地踩着四条蛇。更为明显的是,在江陵望山1号墓出土的木雕座屏中,雕刻有凤、鹿、蛇等27个动物,其中有4只鹿,形体高大角枝突出,作奔跑踏蛇状,狠狠地踩着脚下的蛇,更是刻画出楚文化系统中鹿对于蛇的厌压。这些造型,显然可以起到对蛇类邪崇的警示作用,对死者灵魂在墓葬中有可能遇到的危险作事先预防,意味着蛇之类的妖魔鬼怪,都已被镇墓兽俘获,也预示着死者在墓葬中再也不可能遇到他们的威胁。

楚国地处江南,树林茂密,气候湿润,蛇类很多,对人畜伤害很大,为人们所厌恶。蛇的自然本性也适合生活在地下的洞穴或墓葬中,而且来去无踪,能随时随地钻进墓穴,对死者尸体和墓室陪葬物造成损失,更可怕地是打扰或威胁死者的亡魂。所以蛇历来被看做是潜伏在地下的邪恶,是最容易对人的尸体或亡魂构成危害的动物。而楚人有着强烈灵魂信仰,在《楚辞》中很多篇章都提到了魂魄鬼神观念。如《国殇》中有:“身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄”。由于魂魄观念的影响,楚人对于“蛇特别恐惧”,{85}他们一面以竖穴土葬象征居室的棺椁为形魄安宅,一面为使灵魄入土为安采取相应的措施。{86}鹿角上的纹饰也能说明问题。荆州天星观2号墓的镇墓兽鹿角,就是“上用红漆绘蟠虺纹。”{87}根据汉语大词典的解释,蟠虺纹是青铜器纹饰的一种。以蟠曲的小蛇的形象,构成几何图形,盛行于春秋战国时期。望山1号墓出土的镇墓兽在鹿角上也是 “绘红漆绘蟠螭纹”,{89}蟠螭纹也是以螭龙盘曲纠结行为图案的。在鹿角上绘上蛇的形象,并不是偶然,是借用鹿角的辟邪功能。由于麋鹿能吃蛇,是它自然的天敌,其威武的麋鹿角,就当成了抵御恶魔侵略,守护坟墓的代表,安插在了镇墓兽的头上,对这些鬼怪的原型蛇的驱逐和镇压。正是基于以上认识,镇墓兽的麋鹿角很可能是用来镇墓辟邪。

总之,镇墓兽的鹿角为麋鹿角枝,应该引起大家的深入研究。基于以上分析,笔者认为,镇墓兽最早应该是作为楚国丧葬仪式中的某种常设用器,随着楚人鬼神信仰观的发展,逐渐演变成具有驱蛇神通的镇墓辟邪之神。学者们推测的镇墓兽原型,大多是根据外形到《山海经》中去寻找。鲁迅先生认为《山海经》是一部巫书,而其中许多神话也见于《楚辞·天问》中,所以很多学者认为这是一本楚地的巫书。其实,《山海经》中的许多神怪应该是上古时期的氏族图腾的孑遗,是图腾崇拜的反映。最早的图腾崇拜源自于“万物有灵”的观念和动物崇拜。所以,楚墓文物中屡次出现的龙、凤、虎、鹿的形象,应该是先民对蛇、鸟、虎、鹿的崇拜。所以,不管镇墓兽具体是哪一种神怪,都可以折射出当时的自然社会环境和楚人的信仰和世界观,这才是我们应该真正关注的。不管身份如何,楚墓随葬镇墓兽是用来镇墓辟邪,它就是楚人特别崇拜的能够驱蛇辟邪的镇墓之神。

注释:

①{50} 湖北省荆州地区博物馆:《江陵雨台山楚墓》,文物出版社1984年版。

②{88} 湖北省文物考古研究所:《江陵望山沙冢楚墓》,文物出版社1996年版。

③ 湖北省鄂城县博物馆:《鄂城楚墓》,《考古学报》1983年第2期。

④ 湖南省博物馆:《中国博物馆·湖南省博物馆》,文物出版社1983年版,图73。

⑤{15} 陈跃均、院文清:《“镇墓兽”略考》,《江汉考古》1983年第3期。

⑥ 郑州市文物考古研究所:《中国古代镇墓神兽》,文物出版社2004年版。

⑦ 陈振裕:《楚秦汉漆器艺术·湖北》,湖北美术出版社1996年版。

⑧ 丁兰:《试论楚式“镇墓兽”与东周时期楚民族的巫文化》,《中南民族大学学报》2008年第3期。

⑨ 陈跃均、院文清:《“镇墓兽”略考》,《江汉考古》1983年第3期。

⑩ 水野清一:《关于长沙出土的木偶》,《东方学报》1937年第8期。

{11} 梅原末治:《传长沙出土的木雕怪兽像》,《宝云》1938年第21册;收入《支那考学论考》,弘文堂书房1944年版。

{12} 商承祚:《长沙古物闻见记·续记》,中华书局1996年版。

{13} 李学勤:《东周与秦代文明》,文物出版社1984年版。

{14} 王瑞明:《“镇墓兽”考》,《文物》1979年第6期。

{16} 彭浩:《“镇墓兽”新解》,《江汉考古》1988年第2期。

{17} 吴荣曾:《战国汉代的操蛇神怪及有关神话迷信的变异》,《文物》1989年第10期。

{18} 蒋卫东:《“镇墓兽”意义辨》,《江汉考古》1991年第2期。

{19} 顾丞峰:《镇墓俑兽形制演变析》,《楚文艺论集》,湖北美术出版社1991年版。

{20} 潘佳红:《小议“镇墓兽”与〈“镇墓兽”意义辨〉一文商榷》,《江汉考古》1992年第2期。

{21} 张君:《论楚国神秘器物镇墓兽的文化涵义》,《东南文化》1992年第2期。

{22} 邱东联:《“镇墓兽”辨考》,《江汉考古》1994年第2期。

{23} 松崤权子:《关于战国时期楚国的木俑与镇墓兽》,《文博》1995年第1期。

{24} 陈振裕:《略论镇墓兽的用途和名称》,《故宫文物月刊》1995年第5期。

{25} 郑曙斌:《楚墓帛画、镇墓兽的魂魄观念》,《江汉考古》1996年第1期。

{26} 吉村苣子:《楚墓镇墓兽的产生和展开》,《南京艺术学院学报》(美术与设计版)1997年第3、4期。

{27} 王子今:《“镇墓兽”原始》,《寻根》1999年第6期。

{28} 邹芙都:《楚器“镇墓兽”形制内涵探源》,《湖南大学学报》2003年第1期。

{29} 王琳:《也说楚墓出土的鸟架鼓镇墓兽及其它》,《陕西师范大学继续教育学报》2003年第1期。

{30} 杨怡:《楚式镇墓兽的式微和汉佣的兴起——解析秦汉灵魂观的转变》,《考古与文物》2004年第1期。

{31} 袁朝、李儒胜:《“镇墓兽”源流考》,《中南民族大学学报》2005年第3期。

{32} 丁兰:《试论楚式“镇墓兽”与东周时期楚民族的巫文化》,《中南民族大学学报》2008年第3期。

{33} 高崇文:《楚“镇墓兽”为“祖重”解》,《文物》2008年第9期。

{34} 安志敏、陈公柔:《长沙战国缯书及其有关问题》,《文物》1963年第9期。

{35} 孙作云:《马王堆一号汉墓漆棺画考释》,《考古》1973年第4期。

{36} 文崇一:《楚文化研究》,东大图书出版公司1980年版。

{37}{85} 张正明:《楚文化史》,上海人民出版社1987年版,第198、198页。

{38} 张正明:《楚文化志》,湖北人民出版社1988年版,第91页。

{39} 杨景鹤:《方相氏与大傩》,《中央研究院历史语言研究所集刊》第31本,中央研究院历史语言研究所刊行,第132-159页。

{40} 李玉洁:《试论楚文化的墓葬特色》,《中原文物》1992年第2期。

{41} 皮道坚:《楚艺术史》,湖北教育出版社1995年版。

{42} 宜昌地区博物馆:《湖北当阳赵巷4号春秋楚墓发掘简报》,《文物》1990年第10期;宜昌地区博物馆:《当阳赵巷楚墓第二次发掘简报》,《江汉考古》1991年第1期。

{43} 湖北省宜昌地区博物馆:《当阳曹家岗5号楚墓》,《考古学报》1988年第4期。

{44} 湖北省博物馆:《襄阳山湾东周墓葬发掘报告》,《江汉考古》1983年第2期。

{45}{46}{47}{48}{49}{51}{53}{62} 湖北省文物考古研究所:《江陵九店东周墓》,科学出版社1995年版。

{52} 曹克清:《关于麋国和麋姓的考证研究》,《南通博物苑百年苑庆纪念集》,文物出版社2005年版,第258-261页。

{54} 南通博物馆:《从麋鹿找到了一处新石器时代遗址》,《化石》1979年第3期。

{55} 张林源:《麋鹿的兴衰史》,《大自然》1999年第6期。

{56} 游修龄:《麋鹿和原始稻作及中华文化》,《中国农史》2005年第1期。

{57} 杨钟健、刘东生:《安阳殷墟之哺乳动物群补遗》,《中国考古学报》第4册,南天书局有限公司1949年版。

{58} 谭邦杰:《中国的珍禽异兽》,中国青年出版社1985年版。

{59} 《左传·僖公三十三年》。

{60} 《孟子·梁惠王下》。

{61} 余秀翠:《话说楚人崇鹿》,《艺术与时代》1991年第3期。

{63} 中国考古学会编《中国考古学年鉴·1985》,文物出版社1985年版,第180页。

{64} 竺可桢:《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,《考古学报》1972年第1期。

{65} 张丕远:《中国历史气候变化》,山东科学技术出版社1996年版,第128-135页。

{66} 徐瑞湖等:《江汉平原全新世环境演变与湖群兴衰》,《地域研究与开发》1994年第4期。

{67} 湖北省博物馆江陵工作站:《江陵溪峨山楚墓》,《考古》1984年第6期。

{68} 湖北省宜昌地区博物馆:《湖北枝江县姚家港楚墓发掘报告》,《考古》1988年第2期。

{69} 湖北省荆州地区博物馆:《江陵天星观1号楚墓》,《考古学报》1982年第1期。

{70} 湖北省荆州地区博物馆:《江陵马山一号楚墓》,文物出版社1985年版。

{71} 湖北省荆州地区博物馆:《湖北江陵藤店一号墓发掘简报》,《文物》1973年第9期。

{72} 湖北省博物馆等:《湖北江陵拍马山楚墓发掘简报》,《考古》1973年第3期。

{73} 江陵县文物局:《湖北江陵武昌义地楚墓》,《文物》1989年第3期。

{74}{81} 河南省文物研究所:《信阳楚墓》,文物出版社1986年版。

{75}{84} 湖南省博物馆、湖南省文物考古研究所:《长沙楚墓》,文物出版社2000年版。

{76} 陶金:《萨满教中的鹿崇拜》,《萨满教文化研究》第1辑,吉林人民出版社1988年版,第305页。

{77} 《史记·滑稽列传》。

{78} 《后汉书·礼仪志中·冬至》

{79} 《本草纲目·兽二·鹿》。

{80} 《抱朴子》卷17《登涉篇》。

{82} 湖南省博物馆:《湖南湘乡牛形山1、2号大型战国木椁墓》,《文物资料丛刊》第3辑,文物出版社1980年版。

{83} 郭德维:《楚系墓葬研究》,湖北教育出版社1995年版,第263页。

{86} 王立华:《试论楚墓木椁中的门窗结构及反映的问题》,《楚文化研究论集》(第3集),湖北人民出版社1994年版。

{87} 湖北省荆州博物馆:《荆州天星观2号楚墓》,文物出版社2003年版,第187页。

作者简介:黄莹,女,1981年生,湖北孝感人,湖北省社会科学院楚文化研究所助理研究员,湖北武汉,430077。

(责任编辑 张卫东)