如何演奏室内乐(一)

傅 红

钢琴三重奏是属于室内乐范畴的一种。一般来说,钢琴三重奏是指由钢琴、小提琴和大提琴组成的重奏。

最早的室内乐一词,是相对宗教音乐,即教堂音乐而言,专为皇宫贵族需求的,比如各种庆典、宫廷娱乐等而作的“室内的”音乐。也就是说为世间所需而创作的世俗音乐。直到巴罗克时期才慢慢有了对室内乐这一概念的限制: 即由小型的、 纯乐器组合演奏的音乐。

室内乐的组合是多种多样的。继弦乐四重奏之后,钢琴三重奏有着自维也纳古典乐派时期以来无可争议的、独立的地位;19世纪,浪漫派作曲家把一部部在音乐文献中占极为重要地位的钢琴三重奏作品呈现在人们面前;19世纪末和20世纪初期,在众多的创新中,钢琴三重奏扮演着举足轻重的角色; 在20世纪风格的变革中,仍作为一个室内乐的种类而幸存下来。

今天我有幸在这一栏目上为大家介绍一部钢琴三重奏作品:舒伯特《降B大调钢琴三重奏》,作品99。在今后的期刊上我还会相继把一些室内乐作品介绍给大家。

这首《降B大调钢琴三重奏》创作于1827年,首演于1828年1月私人范围内的音乐会上,由维也纳音乐家C.M.von Bocklet、I.Schupanzigh和J.Linke演奏。1836年,舒伯特去世8年后由维也纳迪亚贝里(Diabelli)出版社首次出版。 演奏时间大约是35分钟左右。

舒伯特《降B大调钢琴三重奏》是在贝多芬去世的同一年里创作的。这首作品与贝多芬的最后一首钢琴三重奏 (降B大调,Op.97),不仅用了同一个调性,而且在篇幅和规模上也是类似的。但是舒伯特在这首作品中展现了他的独特、成熟的创作手法。可以说在某种角度上,这种创作手法已超越了贝多芬,已从古典乐派进一步地向前发展了,它的精神已是明显的浪漫乐派的开端。这种超越尤其表现在他更加抒情、歌唱、具有丰富音色的片断,以及那些所有舒伯特的晚期作品中,在和声上不断出现的神来之笔。

与绝大多数舒伯特作品一样,这是一首不把炫技放在首位上的作品,而是有着内在深度、着重于室内乐音乐性的作品。“痛苦的、女性化的、抒情的”——舒曼在他的著名评论文章中如此描绘这首三重奏。他还特别提到贯穿全曲的柔美、流动的旋律。更引人注目的是它有着与在此作品之前钢琴室内乐作品不同的、成熟室内乐音色。

第一乐章(Allegro moderato),第一主题是充满能量、肯定的、由三连音和华彩式展开部分构成的。它由小提琴和大提琴以平行八度,钢琴部分以和弦式的伴奏及附点式节奏型的根音动机的方式奏出的。

第25小节后钢琴与弦乐交换了角色:钢琴部分用八度平行,如歌的轻轻演奏出主题,而附点式节奏型的根音由大提琴以拨弦的手法奏出。

抒情而如歌的第二主题(第59小节),先是由大提琴奏出,紧接着四个小节后又是由两个弦乐器八度平行奏出。两个弦乐器之间和钢琴上平行八度的作曲技法,在整个乐章里经常出现,使得这个乐章在声音上有着特殊的魅力。还必须提到的是,第一主题第二小节里的三连音动机和附点音型动机,从乐章开始到乐章结束频繁出现,使得这个乐章显得更加紧凑。由此可以看出,这种扩展的手法已不同于古典的创作模式。

舒伯特在给自己朋友的书信中这样描写他本人的钢琴演奏:“……我双手下的琴键似乎开始歌唱了……” 这句话无疑对于钢琴家来说,可以被视为演奏舒伯特音乐的最高境界。

第二乐章(Andante un poco mosso),降E大调,柔和的、摇篮曲似的拍节奏,给内在的、抒情歌曲似的第二乐章带来了特殊的色彩。它是A B A曲式。两个A段都是在降E大调上的。优美的主题先是由大提琴呈现,随之又由小提琴在同一八度上重复奏出。两个弦乐器就是这样轻柔的交织在一起,钢琴部分作了完美的配合。

这一主题在钢琴部分里没有完整的出现过,在两个A段中只片段性的、随即又在同名小调上奏出。与此不同的是转入到c小调的B段,线条流动的、富有表情的主旋律一开始就是由钢琴呈现出来的,两个弦乐承担了连续切分音型的伴奏,把乐章推向了一个热情的高潮。而第20小节后突然转入C大调,虽然是同样的旋律和同样的伴奏音型,但在C大调里却显得无忧无虑。第14小节后,舒伯特用了一个小节就把乐曲又转入了降A大调,继而又转到E大调,接着通过C大调才又回到主调降E大调。这样大胆的作曲技法,不仅把人带到与古典音乐作品不同的、已具有浪漫气息和色彩的境界;还又一次让人感受到了舒伯特独具的风格,舒曼把这样的音乐画面称为“幸福、永恒的梦,激动与平和——美好的个人感受”。

第三乐章(Scherzo),旋律是用轻巧的跳音演奏手法展现的,整个乐章欢快而轻松。

中段降E大调钢琴部分的和弦用了几乎统一的节奏型:第一拍是休止,第二、第三拍是伴奏式的和弦,一直到中段结束时才推向唯一的f,加上弦乐部分的歌唱性的旋律,赋予这个中段圆舞曲般的特性。

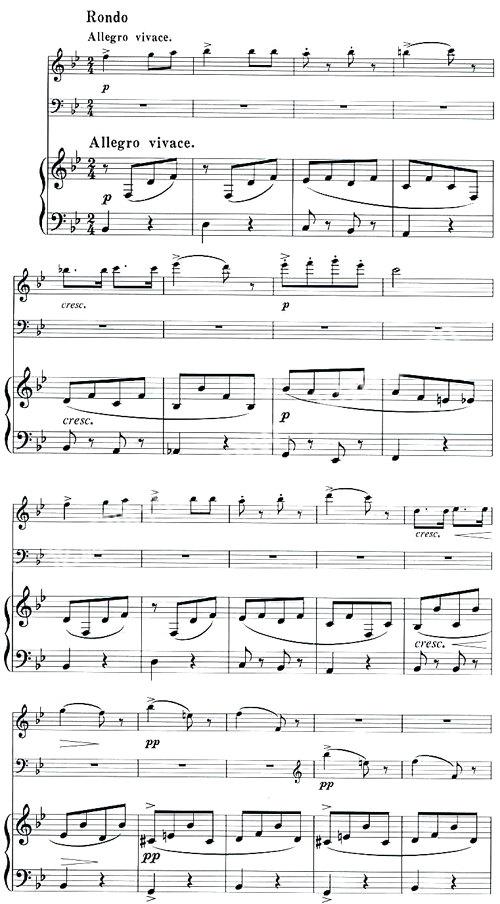

第四乐章(Rondo),它的主题素材源于当地的民歌及舞曲。早在1815年,舒伯特就把这个素材用在自己的艺术歌曲(D306)里。这首歌曲的歌词是以J.L.von Deinhartstein的诗为基础,即抒情又对生活充满信心。乐章开始的主题让人几乎猜想不出后面出现的丰富表情。

在此乐章里,三连音及附点音型如同在第一乐章里一样,又起了一个特殊的作用。 一个用重音强调的动机从第52小节开始;由三个乐器轮换地奏出,乐章被带入一个近似于发展部的、继而矛盾尖锐化的、不断模仿和有着强有力重音的气氛中。在第250至280,368至384,583至610小节里,舒伯特三次把拍转换成拍,令人联想到咖啡馆里的维也纳舞曲。

“高贵、有信任感、处女作式的……”让我们再次引用舒曼的原话来形容这首三重奏。这首三重奏至今为止始终是舒伯特最为人喜爱的室内乐作品之一。

(待续)