鲁迅、唐英伟与“温故而知新”

鲁迅与藏书票

一般都认为鲁迅和中国藏书票的起源与发展脱离不了关系,那么我们先从他的日记和书简中来看,总共有五处提及:1920年6月12日的日记:“夜访内山书店买《藏书票的话》(斋藤昌三)十元。”1935年5月31日的日记:“收《现代版画》第九辑(李桦等主编)一本”。1936年5月21日的日记:“得《现代版画》第十八辑一本。”这两辑都是在鲁迅支持下,由李桦、唐英伟等人主编的《现代版画》专刊,其中有两本藏书票专辑。1936年3月23日,鲁迅致唐英伟函:“13日信并藏书票十张,顷已收到,谢谢。”(又见该日的日记作“十种”,可能就是唐英伟自己手拓50本的《藏书票集》),可知当时鲁迅除了版画外,还搜集藏书票。

此外,鲁迅于1934年3月,以三闲书屋的名义,将他以宣纸换来的苏联单幅与插图木刻,选出59幅编成《引玉集》,以供那时中国青年艺术家参考。其中第六页刊有一张毕思凯来夫《国立美术馆图书室》。有趣的是,鲁迅称它为“藏书图记”,而不称之为“藏书票”。

不过那时鲁迅应该是以提倡新兴木刻运动为主,搜集藏书票为辅;或者把藏书票当作版画的延伸来收藏,因为迄今并未发现他自己使用的藏书票。假如把他和中国藏书票的起源与发展联想在一起,尤其说“始于鲁迅”,可能是有点牵强。

中国的血

1995年3月,版画家梅创基带我去拜访隐居于香港的唐英伟。在上个世纪30年代,唐英伟是中国藏书票协会创始人李桦的朋友,两人并于1934年6月共同发起“现代版画创作研究所会”。他们共同创作出版的《现代版画》18辑,已经成为鲁迅提倡新兴木刻运动的见证。鲜为人知的是,唐英伟在那时就出版了他的《藏书票集》,内收10款藏书票,手拓50本,可说是中国第一本藏书票集。其中一部送给鲁迅,并且只有少数几部送到朋友手上,其余的都毁于战火。

抗战胜利后唐英伟到香港定居,从此就很少跟外界连络,但是一直还在从事艺术创作,完成有关香港的植物方面的版画,并为胡适、朱家骅等人做铜像雕塑。我见到他的时候,已近八十高龄,还在为香港九七回归创作一幅超过百米的香港特区,九龙及各岛屿环岛风光的水墨画,蕴含了脱离殖民地统治的民族意识。如今已十几年未见了,不知他老人家还健在否?

更难得的是,这款藏书票刊于1939年8月20日香港出版《中国的血》木刻集,印在封底。那时正处于抗日战争激烈时期,唐英伟在香港以版画为笔,号召同胞抗日,但仍不忘情于藏书票创作。许地山在该书题签:“愿将此中的一切永刻在人人底心版上。”这款奔赴沙场战士的藏书票,就是最好的见证。

温故而知新

上世纪90年代初,我发现关祖章藏书票后,陆续有人也找到。其中有人以为贴在出版时间更早的书上,就比我发现的这款年份更早,其实这是比较危险的推论。就像我们在宋版书钤盖藏书印,就可以代表这颗藏书章在宋代使用吗?

我有一套三大册19世纪下半英国出版的精装书,每本除了贴上一款“相衡郑麟藏书之章”的藏书票外,还贴有与此套书出版时间相近的英国木刻名家的藏书票,画面是米勒的拾穗,但因没有留下其他的文字纪录,所以始终存疑搁置在一边。2005年9月,我在北京鲁迅博物馆举办展览时,特辟“中国早期藏书票”专题;其中北京收藏家国槐也提供了这款藏书票展出,不过尺寸比我小了一半,可见这款藏书票至少有两种尺寸,但是至今仍然无法断定它确切的使用年份。

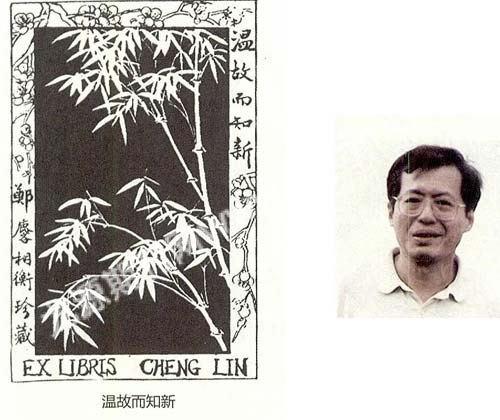

2007年3月我到上海,陆灏翻出他十几年前,请古书店帮他从旧书堆里淘到的十几款藏书票,我又看到郑麟的另一款。画面中央的黑色反白的图案,是中国文人喜欢的几株修竹,右上方有行字:“温故而知新”,左下方也有一行字:“郑麟相衡珍藏”,除了底下有“EX LIBRIS CHENG LIN”外,四周还补上梅花的图案,可见票主是一位很雅致的读书人,并且具有传统的人文素养。关于我对这款藏书票的研究,何尝不是“温故而知新”。

吴兴文

1957年生,台北市人。现任远流博识网文化公司总经理。