春风始暖话福牛

陈燮君

牛在中国人的心目中,是一种亲切而温和的动物,长达数千年的农耕社会中,它是人们亲密而又善良的朋友,可与之共甘苦,同劳作,寄托着人生美好安定的向往。

我国牛的驯化,距今至少已有7000年的历史,浙江余姚河姆渡和桐乡罗家角二处文化遗址的水牛遗骸,证明当时中国东南滨海或沼泽地带,野水牛已开始被驯化。根据《礼记·檀弓上》记载,当时驯牛长期的定向选择以黄色为主,牛角也逐渐变短。商代甲骨文中有“沈牛”一词,被释为水牛的古称,现陈列在美国明尼亚波里斯美术馆的卧态水牛铜像,则是周代文物,而以牛首、牛角形兽面纹为装饰的青铜器更是触目可见。

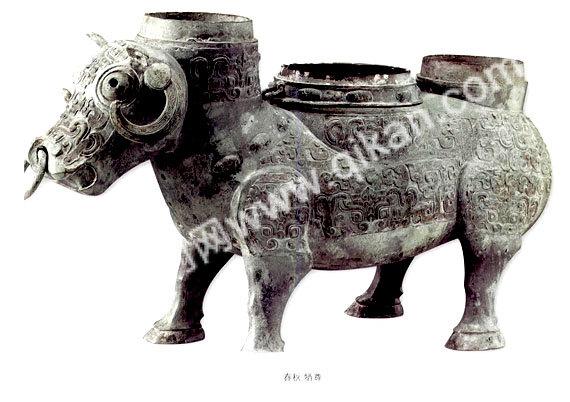

上古时期牛最主要的用途是肉食和祭祀,由于它体量大,喂养容易,因而在当时驯化的各种家畜中最为重要,是重大祭礼中的“特牲”。在商代,牛肩胛骨是占卜用的主要材料,在流传至今的甲骨中尤为多见,而周代祭祀时,牛羊猪三牲俱全方称太牢,如缺少牛牲,则只能称少牢。也正是由于牛在祭祀方面的重要作用,古代青铜器中制作最重要的彝器或制作特别精美的动物型礼器亦往往被称作牺尊。

到了春秋战国时,牛被用于耕田,出现了宁戚等著名相牛家。上海博物馆收藏有一尊春秋晚期的温酒器牺尊,造型写实生动。牛鼻处设一铜环,表明此时已采用了“牵牛鼻子”驯养耕牛的方法。至汉武帝时,搜粟都尉赵过创造了轮作制——“代田法”,发明和推广了耧车(播种器),使牛耕得到广泛应用,取代了落后的末耜农耕,牛的地位越发重要,成为六畜之首,成了在人们的生产生活中必不可少的帮手。

牛在古代的另一主要用途是供役用。《书经》上有所谓“肇牵车牛”,《易经》上亦称“服牛乘马”,可见牛车是最古老的重要陆地交通工具。井田制度规定每十六井有戎马一匹、牛一头,以备征用。相对于马车而言,牛车的负重更大但速度较慢,最初多用于载物。但历史上每当大战之后,马匹大减,牛车就应运而起,甚至有骑牛代步的。西汉初年,因国家经济凋敝,连年战事更令马匹缺乏,许多将相迫不得已,只得改乘牛车,后来在马匹大量繁衍以后,才又开始驾乘马车了。此外,由于汉代政府规定商人不可乘坐马车,一些大商人竟拥有成百上千辆的牛车车队。三国以后追求舒适成为时尚,牛车因着行车的稳定性,地位大为提升。驾乘牛车更成为当时社会的流行风气。西晋时牛车是皇帝、王公大臣、名士贤人专用的交通工具,至东晋时更成为普通士人的主要代步工具。北魏孝文帝的汉化改革,使原本以马匹为尚的北方地区,也普遍地驾乘牛车。

牛在古代还被用于战事之中,最著名的例子就是战国时齐国名将田单采用“火牛阵”突破燕军包围的故事。与此相联系,“斗牛”自古就作为一种军体活动而长期流行,我国汉朝常有杂耍斗牛表演,河南南阳出土的一块画象石上就有人牛激烈相斗的“角抵图”。

由于牛在人们生产生活中的重大作用,历代政府都对牛的使用、管理做了很多规定。为了掌管国家所有的牛在祭祀、军用等方面的用途,周代就设有“牛人”一职,到汉朝,各级官府都设有专门养牛的机关,按牛的性别、品种、毛色和角形分成等级,随时供祭祀盟会及食用。那时皇帝也十分尊重养牛,如有大臣因敝辞职告退,皇帝执意挽留的话,便特诏“赐其养牛”,以表诚意与期望。汉元帝时丞相匡衡,汉成帝时丞相张禹都因此受皇帝特诏“赐养牛一”,并继续留任辅佐朝政多年。直至清朝,中国历代法律都严厉禁止任意宰杀牛,规定了相应的屠宰标准和审批手续。无论是牛主(牛的所有者)还是他人,私屠乱宰牛都是犯罪行为,要受到法律的制裁。这一制度的目的是为了保证有足够的耕牛以满足农业生产的需要,对20世纪80年代前的中国近现代耕牛保护制度产生了深远的影响。

在漫长的历电中,牛不仅因其在农业生产中的特殊作用而受到人民的尊重与喜爱,而且还以它坚韧不拔、开拓向前、为民造福、任劳任怨、不怕牺牲的品格受到人民的赞颂。人们把牛当成镇妖灭邪、吉祥如意的象征。公元386年,北魏开国之主拓跋珪登代王位,就选择在山西右玉县牛川这块“吉地”举行盛大庆典。山西临汾城在五代和明朝时曾两次挖出铁卧牛,当时就“以为祥”。许多易闹水灾的河边都立有镇水铁牛或牛王庙,目的也是为求平安。明朝抗敌英雄于谦任河南巡抚时,就在屡遭黄河水患的开封城北铸一头两米多高的铁牛,背上铸着“镇御堤坊,波涛水息”字样。

春风乍暖、万物始新,抚古追昔、牛年话牛,愈觉充满了美好的希望与前景。值此己丑牛年将临之际,让我们借用牛的坚韧不拔、开拓前进的性格和它的吉祥如意的象征,祝愿大家在新的一年里牛势十足,蒸蒸日上。