谢国忠:中国外诸变阵尚需时日

袁美兰

与其说中国抛售美债是发动“货币战争”,倒不如说是中国借此来试探美国的反应,以期在以后谈判中获得更强的议价能力。至于有人把外储看成是武器,看成是国家的力量,可以必要时用来“教训教训”别人,这是因为中国受压抑很多年的一个心理诉求,跟实际的距离还很大。

10月,是美国集中发行国债的时候,中国会如何应对将牵动世界的目光。6月份中国对所持美债有了一次较大规模的减持,本次中国会如何调整自己本已庞大的外储规模?而且,随着美国新任驻华大使的履新,以及美国总统奥巴马的即将首次访华,中美在金融等领域会有怎么样的合作?目前,《凤凰周刊》就此专访了独立经济学家谢国忠。

凤凰周刊:今年6月份,中国减持美国国债的力度为9年来最大的一次,有分析认为,中国正缓慢执行其退出美元战略,是中国对美元的“不宣而战”。您如何评价这种分析?

谢国忠:中国政府已经说过不少次,认为包括对美元的储备、货币的情况要有变化,并希望以后跟美元有机会脱钩。这些,政府高层都已经发表过意见,从长远来看,其实是希望人民币能够独立,实现国际化。

10月发债时,华尔街将非常在意中国的举动。

至于说减持美国国债是不是意味着这是脱钩行动其中的一步,是不是有直接的关系,无法说清楚,可能有,也可能没有。因为中国现在离跟美元脱钩的条件还很遥远,而且要做很多结构性的调整才有可能实现并不是说抛美国国债就能完成。

人民币实现与美元脱钩需要满足很多条件,首先资本要开放,汇率要自由浮动要达到这一步,中国内部经济必定要有比较大的调整,这一点,中国短期内无法实现。

在内部机构没有调整的情况下,如果让汇率自由浮动,市场就希望通过市场的力量来逼迫经济作出调整。因为汇率一浮动,它就是最重要的价格,内部政治权力分配的机构没有作出调整,就会引起经济长期的停滞不前,就像日本在上世纪90年代这样的情况。

汇率是最重要的价格,这个价格固定了很多年会引起政治、经济等各方面的变化。如果硬要美元与人民币完全脱钩,那么到底是先让汇率浮动,基本上开放,还是先要作些准备?显然,中国因为体制的问题,还没有在经济结构和思想方面作好接受经济结构被迫快速完成调整的准备。

因此,现在动辄说抛售美债即是要说人民币和美元一切两断,发动所谓的“货币战争”,极不现实也不可能。与其说是“不宣而战”,倒不如说是中国通过正常的抛售美债来试探美国的反应,以期在谈判中获得更强的议价能力。

凤凰周刊:中国此次减持部分是到期美债还是调整所持美债结构的需要?

谢国忠:根据美国财政部国际资本流动数据(TICS)显示,截至6月末,中国持有美国国债7764亿美元。虽然中国对美国国债持有量仍居世界第一,但相比5月减少了251亿美元,减持幅度超过3%。这是自2000年3月TICS数据系统启用以来,中国单月减持美国国债的最高纪录。

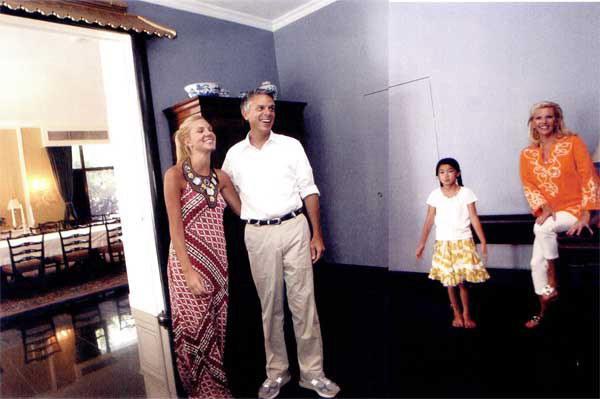

美国新任驻华大使洪博培将为中美金融等合作带来怎样的变化?

6月份的减持是一种边际调整,减持量只占美国国债总量的3%,这完全是一种国债管理的正常买卖。事实上,中国对美国国债是时增时减。6月的减持不是第一次,也不是最后一次。4月份的时候,就减持过44亿美元。而5月份又增持了380亿美元。

中国每月在美国国债市场的买卖只是庞大的市场的一部分,有买有卖是正常的市场操作。和老百姓在股票市场一样,你多买一点,我多卖一点,对于投资者来说,是很正常的行为。事实上,日本在6月份就增持了346亿美元,比我们减持的数量还多很多。

因此我认为,这些每个月中国对美国国债的增增减减,只是我国外汇投资、外汇储备管理的一个很正常的运作,是根据我国的外汇供给与需求的变化的日常调整,不应该将其看成是长期的结构性的变化。

如果把中国这次减持美债作为一个特殊的行动,有所意义,这就跟阴谋论的思维方式有关了。把什么都看成是有目的的,是人为的、主动的,而不是把它看成一个市场体系的行为。抛售美债的选择是由市场逼出来的,比如说外汇储备不增加了,有些美债到期了,那我们就不延期了。

从技术上讲,减持国债也可能表明中国在进行外汇储备结构调整或外汇储备资产结构调整。从长期看,减少金融资产,扩大对外投资,购买更多的实体企业和战略资源,是中国外汇储备结构调整的方向,也是中国经济可持续发展的要求。

凤凰周刊:如何具体界定增持、减持的行为?

谢国忠:对于这个问题不能简单地解释,增持与减持美债是根据市场的需要来决定,而不是强调中国对增、减持美债有自主权。讨论这个问题时,出发点需要考虑,要站在市场的角度,市场的力量大于政府。

如果市场行为反映了投资主体预期的话,那么,减持美元债券至少在一定时期内就可能是一个战略的行为。

中国购买美国国债不是一个权宜之计,是长期形成的外汇储备管理的一个很重要的组成部分,有长期的经验积累。现在的操作本身就是按照规范、按照市场规律来操作的。

相对来说,美国国债有风险比较小、流动性好的优点,所以不仅是中国,全世界都会拿美国国债作为外汇储备的很重要的一部分。从纯投资角度来看,美国国债仍是一个相对稳定的较好的投资品种,一定会是中国外汇储备投资组合的最重要的一部分。

这次减持的量整体来说很小,中国外汇储备总体来说还是很高。我认为没有必要因为这次减持就引出来要打“保卫战”、“反击战”之类的,没有这回事,不要这样看问题。

凤凰周刊:社会普遍认为中国的外汇储备过高,保值增值风险太大,如何调整外储额度才会达到一个相对安全的状态?

谢国忠:中国的外汇储备投资机构阶段性进行组合的调整,并不会对美国国债市场形成显著的冲击,而且还会增加美国金融市场的流动性。

因为过去有很多热钱流过来,外汇过高。中国的经济是政府在控制,所以引起了很多这样的现象,基本上如果兑换开放、汇率自由浮动,就没有外汇储备的问题了。这需要各个方面的变化,不能从单一的某个方面来看问题。

凤凰周刊:10月底将是美国集中发债的关口,中国该如何应对?减持美国国债是否会成为市场操作的趋势?

谢国忠:美国的储蓄率在大幅度上升,现在暂时看来美国10月底集中发债这个问题还不是很大。从美国国债的购买结构看,今年以来实际上美国国内的居民和机构成为美国国债的主要购买主体。

10月底美债集中发放的问题被高估了,原来以为美国的资金缺口会很大,因为它的财政赤字大幅度上升,但美国家庭储蓄上升得那么快,现在反而资金缺口在下降,美国对中国的依赖性在下降。

明年美国资金缺口更少,所以美国和中国在资金上的关系发生了变化,中国的外汇储备增加也不像过去那样继续快速增加,中国的外贸顺差会继续下降。因为中国的资产价格高,国外的资产价格低,会引起中国的外贸顺差下降,就是出现赤字也有可能。所以说中美各方面的关系都在发生变化。

凤凰周刊:中国应如何做才能使经济由企稳走向回升?如何规避高额外储带来的风险?

谢国忠:现在谈中国经济已经企稳还为时过早,中国经济现在还没有达到稳定,还需要作很大调整。现在刺激经济的方式,一个是把泡沫变大,一个是把生产过剩的问题放大,就是炒楼、炒股跟增加投资,但这只会把中国经济存在的问题继续放大。

现在美国的储蓄率增加了,它对中国的出口产生很大影响。出口的问题在于需求,现在美国人储蓄了,不用多买东西了,这对中国的出口带动经济的模式带来一个比较大的问题。

这就需要中国进行结构调整,过去是直接拿出钱来给政府去花,然后让大家去炒股票炒房地产,由此只能带来虚假繁荣。目前出口不好,泡沫只好吹大一点,短期看,好像会带来一定的好转,但这终究还是靠不住。

如何规避高额外储的风险,这是资产理财的问题。外汇储备根本上讲,是政策的结果,是中国的固定汇率这样一个经济框架带来的结果,由出口带动经济的模式引起。另外汇率比较低,引起了很多热钱流到中国来。

在这些基本的政策框架没变的情况下,各方因素汇总,出现了外汇储备安全的问题。理财就是力求实现资产的保值和增值,避免风险,不管对个人还是政府,它都是一样的。

外储调整的最佳时机已经失去,现在美元已经稳住了,再去调整外汇已经晚了。

过大规模的外汇储备,从微观上增大了市场投资的难度,从宏观上也导致国民福利的流失。从方向上,应当更多鼓励居民和企业拥有更大的外汇运用权限,避免过多的外汇集中在政府手中;在积极吸引外资流入的同时,应鼓励对外投资;同时人民币汇率也应当保持足够的灵活性;从经济结构上应当转向扩大内需,扩大消费,而不是依然过分依赖出口,这些都需要进行结构方面的改革。

中国如果要获得主动权,必须做到两点:第一,扩大内需,减少贸易顺差;第二,扩大资本输出,把金融资产转变成实物资产,转变成土地、矿产、企业等,这样就可以减少对美元的依赖。

凤凰周刊:随着美国新任大使的履新,美国总统奥巴马将于11月中旬首次访华,您认为中美在金融领域会有怎样的进一步合作?

谢国忠:中美战略对话,刚开始的时候是美国建立起来的一个对话渠道,是给人民币升值施加压力的一个场所。现在人民币兑美元的汇率差不多已经稳定,致使这个对话出现了形式没变,但没有了内容这样一个现象。

金融领域里不是什么都能合作的,有的可以合作,有的不可以合作。金融是反映资产的增量、价格的问题,每个国家都可以开市场.就像每个街道都可以开个小菜场,并不代表每个小菜场之间一定要相互合作。

价格体系可以调整,合作的地方需要着力在监管上面。比如说有很多金融机构都是跨国的,具体合作就是怎样监管这些跨国机构的问题。此外,还有信息的真实性问题可以合作。

目前中美金融合作的现状是,由于中国汇率不开放,在金融领域的合作很是有限。中国汇率开放等于就不要外汇储备了,外汇储备本来是用来平衡外贸逆差的。如果汇率浮动,市场自己会调整,它通过汇率的波动和资金的流动,自己会达到一个平衡。外汇储备的高和低是一个汇率政策的问题,外汇的管理是一个理财问题。

有不少人把外汇储备看成是武器,看成是国家的力量,什么时候可以用来“教训教训”别人。当然这是因为中国受压抑很多年,会有这样一个心理上的诉求,但这跟实际的距离还很大。

编辑 王何畏 美编 虎妹