父职参与水平:夫妻配对资料的共识和歧见

张 亮 徐安琪

摘 要:鉴于国内目前尚未见到使用夫妻配对资料比较双方一致性的方法,本研究使用上海城乡860对夫妻配对样本资料,采用一致百分比和Kappa值,在排除了恰巧一致的偶然性因素后,考察两性对父职参与评价的共识与歧见,不仅归纳出夫妻共识度较高事项的基本特征,同时还通过统计检验,探寻不一致配对数据中存在的性别取向或类似模式,并分析了夫妻认同不一致背后潜在的文化规范、社会暗示、个体需求和期望以及测量误差等原因。

关键词:父职参与;配对资料分析;共识和歧见

中图分类号:C913.1 文献标识码:A 文章编号:0257-5833(2009)01-0072-07

作者简介:张亮,上海社会科学院社会学研究所助理研究员;徐安琪,上海社会科学院社会学研究所研究员 (上海 200020)

一、配对资料在家庭研究中的应用

西方的家庭研究长期以来是依赖妻子的意见和回答来考察、分析家庭内部的各种关系和问题的,一方面是因为依照传统性别分工的观念,一般认为妻子对家庭事务比丈夫更为熟悉了解,另一方面则因为妻子的劳动参与率通常远低于丈夫,较容易接触,她们接受调查的意愿普遍高于丈夫,再加上“夫妻意见相似、真相只有一个”的预设前提,故早期家庭研究更多地选择妻子做“家庭代言人” (注:Tompson,L. & Walker,A. J, “ The Dyad as the Unit of Analysis: Conceptual and Methodological Issues”,Journal of Marriage and the Family,44,1982,pp. 889-900.)。

然而,家庭研究与其他研究不同的是,它不是以个人为研究对象,而是以两个以上家庭成员所展现的现象为讨论重点,仅从妻子的观点来了解家庭的真相,忽略了家庭是由夫妻双方共同组成的事实。而且,不少实证研究已证实,夫妻意见不一致是家庭普遍的特征,即使是客观性的家庭事实,如子女数、两人在哪一年结婚等问题,妻子和丈夫的回答也不完全一致,至于夫妻在态度、信仰方面不一致的情形则更加普遍(注:Ochs,E. P. & Binik,Y. M.,“The Use of Couple Data Determine the Reliability of Self-Reported Sexual Behavior”,The Journal of Sex Research.36(4),1999,pp. 374-384.;Teachman,J. D.,Karen,C.,& Randal,D.,“A Model for the Analysis of Paired Data”,Journal of Marriage and the Family,57,1995,pp. 1011-1024;简文吟、伊庆春:《共识与岐见:夫妻配对研究的重要性》,《台湾社会学》2004年第7期。)。仅依赖丈夫或妻子的回答所建构出来的家庭概貌通常是不完整的,甚至会不可避免地造成结论的偏误。因此,自1969年Saflilos-Rothschild质疑家庭社会学已演变为“妻子的家庭社会学”以来,研究者们提出了同时考察丈夫与妻子的夫妻配对研究的重要性,使夫妻双方有同等发声的机会,从而超越“他的”或“她的”家庭推论的限制(注:Thomson,E. & Williams,R.,“‘Beyond Wives' Family Sociology:A Method for Analyzing Couple Data”,Journal of Marriage and the Family,44,1982,pp. 999-1008.)。

二、文献回顾:父职参与的夫妻配对研究

在很长一段时间里,研究者们对父亲的研究也是依据来自孩子母亲的信息,其原因是多方面的,既有基于母亲是孩子发展过程中最重要的人物的前提假设,也有让父亲参与调查是非常困难的原因,特别是不同住和低收入的父亲(注:Coley,R. L. & Morris,J. E.,“Comparing Father and Mother Reports of Father Involvement Among Low-Income Minority Families”,Journal of Marriage and the Family,64,2002,pp.982-998. )。直到研究者开始从观察父亲与孩子的直接互动中来研究父亲,或父亲开始报告他们的体验时,人们对父亲的研究才不再完全依据来自孩子母亲的信息(注:[德]瓦西里沃斯·费纳克斯:《重新界定父亲的角色及其对教育和家庭政策的含义》,《华东师范大学学报》(教育科学版)2003年第2期。)。

然而,父职参与作为一个复杂的行为,不管是来自孩子母亲的报告,还是来自孩子父亲的自述,都可能存在偏差。仅依赖妻子或是丈夫一人的陈述进行研究,很难显示父职参与的实际状况,容易造成结论的偏误。国外的经验研究已证明,妻子会倾向于低估丈夫的育儿参与,丈夫则会高估自己的亲职参与水平(注:Kalmijm,M.,“Father Involvement in Childrearing and the Perceived Stability of Marriage”,Journal of Marriage & Family,61(2),1999,pp.409-422.;Andrews,A.B.,Luckey,I.,Bolden,E.,Whiting-Fickling,J.& Lind,K.A.,“Public Perceptions About Father Involvement:Results of a Statewide Household Survey”,Journal of Family issues,25(5),2004,pp.603-633.)。收集夫妻配对资料是提高资料信度的一种手段,采用夫妻配对资料才能更好地研究父职参与行为。

不过,由于获取父亲样本存在很大困难,利用夫妻配对资料对父职参与水平的研究至今甚少。这些为数不多的配对研究发现,孩子母亲和父亲的报告相互关联,但同住夫妻与不同住夫妻对父职参与水平的评估存在较大的歧见。如一项对228对美国低收入少数民族家庭夫妻配对的研究发现,同住夫妻对父亲参与的共识程度在75%,而不同住夫妻仅为46%。他们还发现,夫妻对具体的、行为方面的亲职事项的共识程度要高于对妻子亲职支持等主观方面的事项,影响夫妻共识程度的因素有居住形态、夫妻冲突、丈夫年龄、妻子受教育程度及就业状况等(注:Coley,R. L. & Morris,J. E.,“Comparing Father and Mother Reports of Father Involvement Among Low-Income Minority Families”,Journal of Marriage and the Family,64,2002,pp.982-998. )。

父职参与行为的配对研究不仅数量少,在研究方法上也存在不少缺陷,Coley和Morris指出以往的研究存在四个方面的局限:首先是样本选择,这些配对研究的样本大多来自未婚的父母亲,研究结果很难推论到其他家庭结构。其次,对父职参与行为的测量非常简单,集中在询问对孩子的经济抚养和探视频率,忽略了对很多情感和行为方面父职投入的测量,无法分析夫妻对同住父亲父职参与行为评估的共识与岐见。再次,对影响夫妻共识程度的因素研究不多。最后,虽然使用的是夫妻配对资料,但有些研究并未采用配对分析的方法,仅将夫妻资料分开处理,或进行彼此观点比较等个人层次的分析(注:Coley,R. L. & Morris,J. E.,“Comparing Father and Mother Reports of Father Involvement Among Low-Income Minority Families”,Journal of Marriage and the Family,64,2002,pp.982-998. )。

随着社会的变迁,尤其在独生子女时代,不少中国父亲已日渐领悟亲历孩子成长过程的必要性,不希望自己在子女教养参与方面被边缘化,有的甚至比母亲更为投入和成效卓著。但中国学者对父亲参与的关注则相对较晚,对父职参与水平测量和评估的经验研究十分匮乏,更未见有利用夫妻配对资料来研究父职参与。因此,本研究试图通过夫妻配对资料的分析,考察夫妻对父亲育儿参与评价的共识与岐见,并探究其原因。

三、研究设计

(一)父职参与的测量

父职参与是一个多面体,具有复杂、丰富的内涵,并随孩子不同的年龄阶段而变化,其度量是一个涵盖日常照顾、行为教导、学业指导、互动沟通和关怀陪伴等有机合成的全面、多元的评估体系。我们所设计的父职参与量表涉及父亲在孩子孕育期、婴幼儿期和学龄期的育儿投入共33项指标(具体变量详见表2),其中,孩子孕育期设置了6个指标(1-4分别表示自“从不”到“经常”),婴幼儿期和学龄期共27个变量(1-5分别表示从“做得很少”到“做得很多”)。另外,我们还设置了两个总括性指标(1-5分别表示从“非常不符合”到“非常符合”),考察夫妻对父亲育儿投入总体评价的共识程度。

为了不夸大夫妻意见不一致的程度,我们对夫妻关于父职参与状况评估一致性的计算将忽略评估强度的差异,如把婴幼儿期和学龄期的5个刻度合并成3个刻度,即“很少”、“一般”和“很多”,以进行比较。

(二)资料来源

本研究使用的资料来自2006年12月完成的对上海36个居委会860对夫妻的入户问卷调查。该调查采用多阶段分层概率抽样方法,选取了上海市9个区18个街道36个居委会,每个居委会调查25对夫妻(被选男性必须是65岁以下有子女的初婚男性)。总共完成了905个家庭的调查,其中13户问卷不符合调查要求而作废,另有20位丈夫和12位妻子因外出工作/探亲/住院、视听障碍等无法接受调查或拒访,仅完成一方的调查,因此,共获得860对夫妻配对数据资料。调查成功的860对夫妻中,年龄最小的21岁,最大的65岁,其中21-35岁的占26.9%,36-45岁的为28.1%,46-55岁的为34%,55岁以上的占11.1%;丈夫的平均年龄为44.5岁,妻子为41.8岁;初中及以下文化程度的为45.2%,高中达38.3%,大专及以上的占16.5%;男性平均受教育11.2年,女性为10.4年;丈夫去年的年平均收入为27782元,妻子为15815元;93%的夫妻只有1个子女;从最小子女的年龄分布看,0-6岁占20.5%,7-12岁的占19.7%,13-18岁的为18.4%,19-30岁的有37.4%,30岁以上的仅占4.1%。

(三)分析方法

本研究拟采用一致百分比和Kappa值来考察夫妻对父职参与评价的共识与歧见。在最初的夫妻配对研究中,大多使用相关系数来计算夫妻意见的一致程度,但由于相关系数计算的是丈夫和妻子意见的共变程度,而非一致性,故研究者们后来又采用“回答一致的夫妻对数占所有夫妻配对总数的比例”来测量夫妻意见的一致性,这种方法的优点是直观、容易解释,但没有考虑到夫妻回答一致有可能是碰巧、运气所致。后来,Cohen提出kappa statistic来修正直接计算的一致百分比,即排除因为恰巧一致的影响后,配对资料意见一致的真正比例。现在,Kappa值仍是测量配对资料意见一致性的较佳指标(注: 参见简文吟、伊庆春《共识与歧见:夫妻配对研究的重要性》,《台湾社会学》2004年第7期。)。

四、研究结果和分析

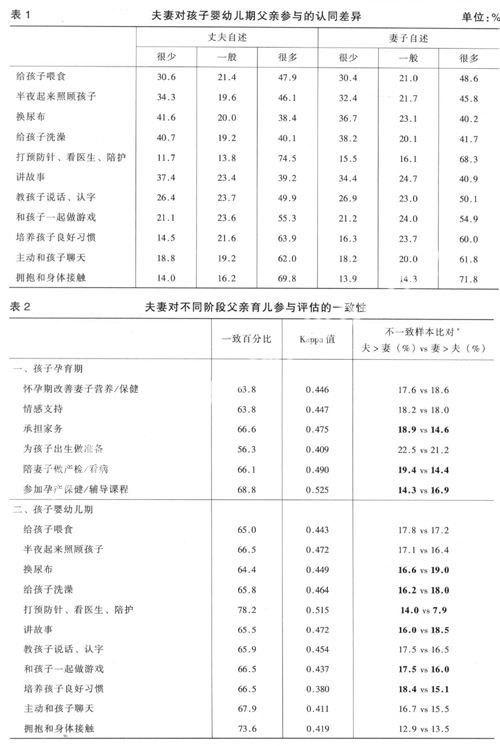

在对夫妻关于丈夫亲职参与水平的共识与歧见进行讨论之前,我们将先以两性对婴幼儿期丈夫亲职参与的评估为例,观察当我们放弃配对资料特性,改以性别群体水平呈现的夫妻资料会得出什么结论,从而更加清楚地说明配对资料的重要性。表1显示,从群体水平来看,丈夫自述和妻子自述的整体情况十分类似,也就是说,双方对丈夫亲职参与水平的评价非常接近。

然而,男女群体答案的雷同并不表示夫妻认同的一致性很强。我们将表1和表2对照起来看,可以发现用不同方法所做的分析具有较大的差异性。表1是夫妻各自回答的对婴幼儿期父职参与状况的评估(即不配对样本的统计结果),我们可以看到从性别群体的水平上呈现了夫妻的各自答案具有较类似的评价,但表2的配对样本资料的分析结果则显示,夫妻对不同阶段父职参与的认同存在较大程度的分歧,夫妻答案一致的比例分布在56-78%之间,调整后的Kappa值大致在0.332-0.554之间,说明两性对丈夫的亲职参与评价不一致的情形较为普遍。如以Landis和Koch所定的Kappa系数和配对样本一致性的大致对应(注: 参见简文吟、伊庆春《共识与歧见:夫妻配对研究的重要性》,《台湾社会学》2004年第7期。),除少数Kappa值在0.4以下的事项夫妻一致性偏低外,其他大多数项目也只具有中等一致性。

*该竖栏中加粗的事项表示不一致的配对样本中,对丈夫打分高于妻子样本的百分率和妻子打分高于丈夫样本的百分率进行Z检定的结果具有差异性。

那么,夫妻双方对哪些事项的认同一致性较强而对哪些事项的分歧更多些?其中分歧较大的事项是否存在某些规律性的特征?双方的认同产生分歧的主要原因又是什么呢?下面我们将以Kappa系数的大小来对此作进一步的阐述和分析。

首先,我们对夫妻共识度较高和较低的具体事项(注:即除了总体评价外的33个亲职事项,对总体评价的夫妻共识和分歧的考察将在下面另作专门分析。)作出大致的归类

如将Kappa值大于0.51纳入共识度相对较高范围的话,那么,孩子孕育期丈夫“参加孕产保健/辅导课程”、婴幼儿期“带孩子看医生/打预防针/护理/陪伴”、学龄期“接送孩子上学”、“陪/接送孩子上兴趣/特长/才艺班”、“辅导/检查孩子完成家庭作业/手工作品/复习功课”、“参加家长会和学校组织的有关活动”、“与孩子的老师交流/通话,以了解孩子在学校的表现”等7项属于夫妻认同一致性较强的育儿事项。

如将Kappa值小于0.4界定为夫妻共识度较低范围的话,那么,双方对丈夫在孩子婴幼儿期“培养良好习惯”、学龄期 “教导孩子做人做事的道理”、“关心孩子的需求”、“孩子遇到挫折时安慰引导”等4项父职参与行为的共识程度偏低。

其次,我们希望找出夫妻共识度较高或较低事项所具有的某些共性或特征

对此,我们可以作出肯定回答的是,那些夫妻认同较一致的事项,多为客观性较强的育儿劳务,无论是与怀孕妻子一起参加孕产保健/辅导课程、带婴幼孩子看医生/打预防针/护理/陪伴,还是接送孩子上学或上兴趣/特长/才艺班、辅导孩子功课/检查家庭作业,或是参加家长会和学校组织的有关活动、与孩子的老师的沟通,几乎都是一些界定清楚、更具操作性甚至可以计数的具体行为,即便于估计接近真实的参与率,又易于认知、记忆,故男女双方答题的一致性较高也顺理成章。

那么,夫妻共识度偏低的事项又有哪些特征呢?

根据我们的初步分析,共识度较低的事项多为概念解读和客观认知难度较高的对孩子进行教导和引导的事件。从被访来讲,不仅要对这些育儿事务的参与水平作出判断,而且首先要对该事项本身的含义作出一致的理解。比如对于“培养良好习惯”或“教导孩子做人做事的道理”事项,夫妻双方在对哪些是“良好习惯”、哪些“做人做事的道理”需要教给孩子的认识和要求会有较大的不同,出于对教导事项的认识和要求不同,双方在对丈夫究竟是否履职或胜任的答案就更易产生不一致。而对于诸如丈夫是否“参加孕产保健/辅导课程”或“接送孩子上学”等的判断就相对简单、容易得多,夫妻认同的分歧自然较少。

此外,这些事项的不一致程度较高,也可能来自于问卷本身的测量误差,比如问题的概念过于模糊、现象较复杂,如“关心孩子的需求”,这个“需求”概念的测量和认知难度就较高,夫妻在选择时一致性较低也难以避免。

再次,我们将试分析两性对丈夫参与水平的总体评价分歧较大的原因

配对数据资料显示,关于“总的说来,丈夫是一个很成功的好爸爸”和“妻子认为丈夫是一个好父亲”这两个总体评价指标,尽管直接计算出的夫妻回答一致性的比例较高,分别为76.3%和81.1%,但修正后的Kappa系数均在0.4以下,属于夫妻认同一致性较低的范围。

两性对父职参与总体评价的分歧较大并不令人惊讶,这主要是因为丈夫和妻子对父职参与的认知和判断,会受到个体价值、态度和需求的影响,以及社会规范和期待的暗示,况且,无论是研究者还是被访者,对父职参与的概念以及怎样才可称作“很成功的好爸爸”会有自己的不同标准,在调查中就有一些被访询问:“哪能才算成功?是小人将来有出息,还是他现在学习好”,“成功么也谈不上,但先生确实尽力了,可以讲是个好爸爸”,“孩子还小,我现在也不好讲自己是否成功”,等等。因此,夫妻双方的认同存在较大的歧见绝非偶然。

最后,我们还将探寻不一致配对数据中是否存在特定的性别取向或一致模式

正如Ochs与Binik所述,Kappa值虽能比较出配对数据间的一致性高低,却无法看出不一致样本的方向性(注:Ochs,E.P.,Binik,Y.M.,“The Use of Couple Data Determine the Reliability of Self-Reported Sexual Behavior”,The Journal of Sex Research,36(4),1999,pp.374-384.)。也就是说,我们没法知道那些认知不一的夫妻究竟是谁更多地高估或低估了,或者哪种类型的项目会被谁高估或低估?因此,我们还将进一步考察那些不一致样本是否存在某些倾向性的性别模式。表2右边的竖栏中列出了双方回答不一致样本中的比对模式,即丈夫和妻子各自打分比对方高的比例,“vs”的左边是丈夫打分高于妻子的比例(指直接计算的不一致的百分比,下同),右边是丈夫打分低于妻子的比例。通过对不同方向的项目数和项目类型的比较,来检验是否存在丈夫对自己的亲职参与高估而妻子却低估的趋向。

为了估计丈夫高估和妻子高估两个百分比之间的差异是否具有显著性,我们用百分比的Z检验来考察不一致样本的方向性,比对结果表明,34个具体事项中的18个存在夫妻回答不一致的性别差异,其中13个为丈夫的打分高于妻子、5个为妻子的打分高于丈夫(P均小于0.05)。也就是说,在不一致样本中丈夫通常更高地报告了自己的育儿投入,而妻子往往觉得丈夫所承担的亲职工作还不够多。这个研究结果与国外一些经验研究结论大致相同。

从时期分布和事项类型看,似未呈现某些预设的特征,无论在孩子成长的哪个阶段,不管是客观性强、界定清晰的事项,还是概念解读和认知难度大的事项,都可能出现一方明显高估或低估的现象。但丈夫在更多的具体事项上高估了自己的参与水平。

然而,在总体评价的两个项目上却都显示,双方的不一致更多的是妻子高估了丈夫的参与水平,Z检验的结果显示了男高估和女高估比例分布存在显著的差异(P均大于0.000)。尽管直接计算的双方认同一致的比例远高于各自分别高估或低估丈夫亲职投入的比例,但调整后的Kappa值却显示配对样本确实一致性的比例偏低。而不一致样本所显示的丈夫更多地“自谦”、妻子更多地“夸耀”父职角色,或许是女性依然较多地为性别角色规范的社会刻板印象所制约,故所以对丈夫亲职的总体水平给予高估,这也可从妻子对丈夫参加孕期保健、辅导课程、给婴幼儿孩子洗澡、洗尿布等,传统上被认为不是父亲职责的具体事项的评价也存在高估的事实中得到印证。此外,上海丈夫的性别平等意识和体贴、呵护妻子的顾家行为,在全国享有盛名,这或许也是不一致样本中妻子对父职角色总体评估高于丈夫自评水平的原由之一。

五、结 语

鉴于国内目前尚未见到使用夫妻配对资料比较双方一致性的方法,本研究使用上海城乡860对夫妻配对样本资料,采用一致百分比和Kappa值,在排除了恰巧一致的偶然性因素后,考察两性对父职参与评价的共识与歧见,不仅归纳出夫妻共识度较高事项的基本特征,同时还通过统计检验,探寻不一致配对数据中存在的性别取向或类似模式,并分析了夫妻认同不一致背后潜在的文化规范、社会暗示、个体需求和期望以及测量误差等原因。

研究发现,夫妻对父职参与评价的不一致较为普遍,双方具有较高共识的是对客观性较强、界定清楚并易于认知的育儿劳务事项,而凡是认知难度高,或概念较模糊、现象较复杂的事项,诸如对孩子进行教导和引导的父职参与,双方的评价通常存在较大的分歧。后者同时也对我们今后问卷调查的概念界定和问题设置等研究方法提出更高的要求。

另一个与国外经验研究结论基本一致的结果是,对于具体参与事项的评价显示丈夫更高地报告自己的育儿投入,妻子则更多地认为丈夫还做得不够多。但我们的新发现在于,那些妻子高估的通常在传统上被认为不是父亲职责的事项,诸如丈夫参加孕期保健/辅导课程、给婴幼儿孩子洗澡、洗尿布等;同时,在总体评价上,双方的不一致则显示了丈夫更多地“自谦”和妻子的较多地持肯定评价。尽管丈夫较多地认为自己的总体参与还欠缺,妻子却较多地表示了满意,这或许反映了女性仍在较大程度上受传统性别文化规范影响,故对父职参与的期待较低。

本研究是利用配对资料对父职参与评价的夫妻共识和歧见所进行的初步尝试,尽管分析方法上在国内有所创新,但对夫妻共识或歧见多元影响因素的更为高级的统计有待于今后的深入探讨。

(责任编辑:薛立勇)