陈泽群先生周年祭

朱健国

1

蛰居青山环绕的深圳郊外,连陈泽群先生病逝于2008年9月2日,也是大半年后才闻讯。“亲戚或余悲,他人亦已歌”,先生已幸享各界“追思会”而“托体同山阿”。还有什么遗漏的追思可说?不料,“陈泽群先生周年祭”渐近,洪波、新民联袂来电提醒:武汉杂文协会拟出版《陈泽群先生周年纪念》一书,这书不能没有你的文章……

也许,就“同病柑冷”的代表来说,我算得优先候选者。武汉近60年来,“一生祸起杂文”,除了陈泽群,可能就是我了:一为“阶级斗争时代”的杂文犯,一为“改革开放时代”的“自由化”,时代有变,而杂文祸未穷。1957年5月21日,陈泽群的《倚墙为生的人》在《长江日报》发表后,武汉三镇掀起一场持续三个多月的轩然大波——百姓拍手称快,为该文巧妙讽刺助纣为虐的“积极相”(“运动积极分子”)叫好;华中农学院大学生甚至将文章油印散发,并在校内游行,要求扩大鸣放;官人则勃然大怒,连篇累牍发表批判文章,并将参与这场争论的正反两方文章编辑成一本名为《保护积极分子》,由湖北人民出版社出版发行12000册,以示新时代的“大义觉迷录”。陈泽群最终获“极右”而劳改。

无独有偶。1985年10月16日,我呼吁政治体制改革的杂文《早叫的公鸡》在《人民日报》发表,北大学生在呼吁改革的游行中举牌高呼要当“早叫的公鸡”,结果“城门失火”,我被附骥于周扬等文之后,同遭通报批判;积习难忘,1992年,我热讽地方领导选不上人大代表的杂文《为道台大人落选鼓掌》在《南方周末》问世,草民拍手,报纸抢光,当地各处机关干部争相复印传播;于是乎新账老账一起算,一顶“资产阶级自由化”帽子让我浪迹天涯……如此“杂文祸之传人”,自然该以“同是天涯沦落人”的切身体验,深深纪念陈泽群先生。

如此自知之明后,也就信马由缰,任凭思绪如潮,直奔陈泽群的共生观——窃以为,陈泽群一生都在践行一种反专制、反“积极”、反报复的共生观。

2

遥望1989年春,黄鹤楼下,好一派“杂文武汉”“大年”——湖北省杂文学会和武汉青年杂文协会如火如荼,与全国雨后春笋般新生的杂文协会遥相呼应,杂文讲座,杂文征文,朝迎京师杂文大家(严秀、牧惠、舒展),暮送冀中杂文朋友,此伏彼起,争先恐后,一时间,高山流水,琴台席卷鲁迅风!其时“浮世绘”不断:青年恋爱以杂文为红娘,教授职称以杂文为资历,媒体以多发杂文为旗帜,省市官员以争人杂文协会为改革。尤有平民佳话,汉阳青年工人小卢(忠明),毅然辞去铁饭碗加入武汉青年杂文协会,一边瘪着肚子,破衣滥衫,一边乐呵呵地跑书摊搜集杂文史料,义务专职联络杂文爱好者,好似行乞助学的新武训……

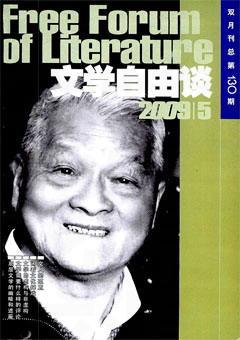

陈泽群先生是这一风景的推波助澜者。不仅在家热情辅导资助小卢等杂文青年,而且不顾年高体弱为发展杂文协会四处奔波。有许多周末或夜晚,他谦谦然出现在武汉青年杂文协会的聚会中。斯时空调尚未流行,武汉三镇,夏如火炉,冬似冰窟,先生从不缺席,从不争核心,礼敬官人,谦让新锐。我尝随同新民等人近观先生,听取其指导、顾问。先生两颊干瘦而微红,一袭旧衣整洁而得体,如一乡村老教师,一边慢慢吸烟,一边童稚般微笑着倾听。听得多,说得少。让人油然而见,“君子有三变:望之俨然,即之也温,听其言也厉。”(俨然者,貌之庄;温者,色之和;厉者,辞之确。)

这令我又敬重,又疑惑:如此和气老者,居然写过逆鳞杂文?!

3

大约1993年,我背井南下之际,与陈泽群先生话别。其间直陈了困惑。

我问:与50年代相比,您现在写杂文有什么变化?——您当年可能比现在大胆尖锐?

答曰:没有什么变化。只是现在写得慢了。原来一天能写完的,现在可能得两三天。

又问:您好像只在武汉的报刊上发文章?

先生一笑:我只给向我约稿的编辑写稿。目前武汉报刊的约稿已让我忙不过来了……

我惊异。后面的话不便直言。除了武汉媒体,外地的报刊都不欢迎陈泽群杂文?外地媒体编辑将陈泽群视为一个地方性文人、“武汉杂文家”?众所周知,早在1957年,陈泽群就“儒以文犯上”,一篇千字杂文打入“右派”另册,可谓中国少有的思想志士。

先生显然听出了弦外之音,喃喃笑道:你为我只是一个“武汉杂文家”鸣不平?“墙上忙人”能让我安安稳稳当一个“武汉杂文家”,名囿一乡一市,这般“如烟晚景”,也该知足了!我本一“教坛员外,文场杂差”啊!

我想这只是无可奈何的自我安慰。直到十来年后,研究共生论,才骤然省悟,陈泽群并非甘当“武汉杂文家”,而是深通共生观——

越是地方性的文化,越是具有全国性的价值,即如旅游,谁愿到那与本乡千篇一律的地方?

何况,在武汉一方媒体发表的文章,并非只说本地事,并非只能影响武汉——当年的《倚墙为生的人》就不说了。而1980年代北京编辑,湖南出版,全国发行的《当代杂文选粹·陈泽群之卷》和《中国新文艺大系杂文卷》(“1949--1966卷”和“1976—1983卷”)收入陈泽群杂文《夜壶的高度》等七篇,足证“武汉杂文家”实为名动全国,名垂青史。人民出版社原总编辑、《中国新文艺大系杂文卷》主编、著名杂文家严秀说得好,“深觉泽群同志的杂文在全国都是数得上的佳作”;堪称“大陆上有数的重要杂文作家”。

如此“道济天下之溺”,与全国共生,与青史同在的陈泽群,绝非“武汉杂文家”,而是当之无愧的“中国杂文家”!可以仿“韩荆州”尊陈泽群为“陈武汉”,绝不可低贬其为“武汉杂文家”。

4

试看“陈文”(人尊称陈泽群拨去其华的奇特杂文为“陈文”,如古人尊韩愈文为韩文),虽然高简老辣,却非刺鼻辣椒,实为出汗退烧之“姜汤”。“姜汤”虽辣,却于婉顺体藏急切,无圆无方,茹古涵今,如药如食,以大众皆乐于受之为追求。

综观七百多篇“陈文”,一以贯之,皆是如此“出新意于法度之中”的让人出汗退烧的“老姜之汤”——从不将任何人当敌人,从不称赞“汤武革命”,从不鼓励任何美名下的暴力,即便是对专制者,也仍然是期望其“己所不欲,勿施于人”,从人性之根割除专政之痼疾,“在和风细雨中涤除那些心灵上的个人功利计较”。可谓拳拳之心萦系共生——纵然陈泽群从未自称有共生观,但他常诵宋朝哲学家张载名言:“有象斯有对,对必反其为,有反似有仇,仇必和而解。”其共生实践历历在目,“此时无声胜有声”。

最能体现陈泽群先生“共生观”,当推其“一生反对报复”。

陈泽群父亲陈一言先生,本是1929年人中共的老地下党,曾为广西中共党组织的创始人之一,先后担任过上海大厦大学地下党支部书记,中共虹口区委宣传部长,又与“左联”作家林焕平赴日创建“左联”东京支盟,并任干事长;即使后来因故脱党,到台湾大学担任经济系教授时,也是民主运动“二二八事件”中台大临时负责人。然而,这样一个对中共多有贡献的左派知识分子,却在解放后担任上海联群女中校长时,被冤为“胡风分子”下狱;1956年“宽大释放”后,发配去一水利工地改造,被装满泥土的板车从身上横轧过去,当场惨死。面对如此惨剧,陈泽群从无“为父报仇”观念,既没有利用杂文和回忆录对当事人讨伐清算,也没有对造成父冤的时代提出批评。即便不久自己也再蹈父冤,“祸延慈母眼穿,孤雏腰瘁”,“陈氏一门盼民主,祖孙三代皆遭难”,也仍坚持以“姜汤”杂文劝世,滴水穿石,反省人性,为己为人去疾。

一言以蔽之,陈泽群之杂文,绝非投枪匕首,亦非辣椒,而是“老姜之汤”。人如其文,陈泽群“如良玉温润而栗然”。

5

陈泽群的睿智贯穿81岁的生命全程。他临终前预制一副“自挽联”,以防“夜壶”谬托“生前友好”,用别有用心的纪念和谥号歪曲他。

其“鬼入神出”的“自挽联”云——濯足蒲滨(上海),梳翼笕桥(杭州),归帆载梦辞冈山(台湾),方期振翅高翔,却遭阵阵风雷,铩羽阳谋,辱承钦颁桂冠,派入另册,祸延慈母眼穿,孤雏腰瘁,似纸人情门槛冷;失神粤海(香港、广东),噤歌汉浒(武汉),破帽遮颜出棚厩,尽已屏息低调,反受频频牙眼,蔫须霜浸,终逢日坠西山,恩宣改正,痛憾罅壶茶苦,浅砚墨枯.如烟晚景楚天虚!

这“自挽联”,以“一生祸起杂文”为经,以跨越海峡两岸三地时空为纬,对“恩宣改正”拒绝感恩,对“派入另册”永不后悔——人因“杂文祸”一时孤独困苦,也因“杂文祸”“天下谁人不识君”,走进青史。一部中国杂文史,就是由一个个“杂文祸”交织而成。“杂文祸”是杂文的最高境界,“杂文祸”是中国杂文家的脊梁。

这“自挽联”,出人民主与专制,上震天听,下护民视,疾呼杂文家绝不能沦为“夜壶”,严防“汉浒”圈禁——堪称陈泽群的人生绝笔!

这“自挽联”,是对“生前友好”的再次鞭策,亦是对中国杂文界的遗嘱。我当好好品读!

不知是否后会有期,临别且敬一挽联——疗“积极相”一生祸起杂文功于杂文名垂杂文:创“自挽联”八旬乐在姜汤德被姜汤福荫姜汤。但愿九泉没有人再将你“派入另册”。安息吧,陈老师!